2023-04-04 09:10:38

来源: 金彩云客户端

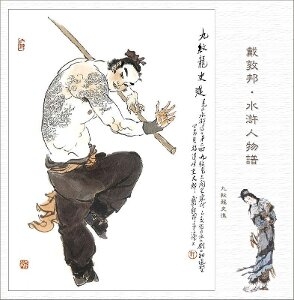

《水浒传》一百单八将,第一个出场的是史进。据他父亲史太公介绍,这位好汉从小只爱刺枪使棒,老爷子“只得随他性子,不知使了多少钱财,投师父教他。又请高手匠人,与他刺了这身花绣,肩臂胸膛总有九条龙”,因此被人称为“九纹龙”。

花绣,就是纹身。在宋朝,纹身有个很雅致的称呼,叫做“锦体”;由于纹身图案大都涂以青色,又被称为“雕青”。水浒英雄里喜爱纹身的不少,如短命二郎阮小五,胸口纹有“青郁郁一个豹子”;花项虎龚旺,浑身刺着虎斑,脖子上刺着虎头;鲁智深之所以有“花和尚”这个绰号,也是因为“脊梁上有花绣”。当然,书中最知名的纹身少年当数浪子燕青,就连远在首都、见惯风月的大美人李师师都久闻大名,主动要求他脱衣展示,甚至“十分大喜”想伸手摸上一摸(《水浒传》第八十一回)。

《孝经》有云:“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。”意思是说,包括皮肤、头发在内,身上的一切都是父母给的,不能有丝毫损伤,爱护自己的身体就是孝敬父母的底线。虽然纹身这种在皮肤装饰艺术不好说算不算“毁伤”,但在相当长的历史时期内,它没有被以中原为代表的主流文化圈接纳则是显而易见的。唐代大文豪柳宗元有诗云,“共来百越文(纹)身地,犹自音书滞一乡”(《登柳州城楼寄漳汀封连四州》),纹身是“百越”这种边远蛮夷之地的风俗,与中原文化存在疏离也是很自然的事情。

《史记》中有著名的“太伯奔吴”的故事。周太王古伯亶父有太伯、仲雍、季历三个儿子,他觉得季历的儿子姬昌能够振兴周国,但按照嫡长子继位的传统,季历不可能有做周王的机会。太伯、伯雍知道了父亲的想法,主动离家出走到句吴(今苏州一带),和当地土著一样剪了头发、纹了身,表示不可能再返回周国。由此,季历顺利继承王位,其子姬昌就是后世传颂的圣明天子周文王,太伯则成为吴国的始祖。

《史记》里的太伯纹身顶多属于入乡随俗,但宋代的高承却在《事物纪原》里言之凿凿地把他说成是纹身的创始人,还说他“断发纹身,以象龙子,避蛟龙之患”。因为吴越之地多水,土著多以捕鱼为生,太伯在身上描绘龙的形象,让蛟龙以为是同类,下水捕鱼时就不会受到伤害。《水浒传》里写燕青和擎天柱任原打擂,“任原看了他这花绣急健身材,心里倒有五分怯他”。燕青以纹身震慑对手,和太伯的“象龙子”以骗龙,颇有些异曲同工之妙。

随着社会发展,日益频繁的跨地区交流也促进了文化的交融。遭遇贬谪的柳宗元在柳州见到的纹身,其实在当时的中原已不难看见。唐人段成式在《酉阳杂俎》中记载,都城长安街头的小混混大都剃头纹身,其中有叫王力奴的,花了五千钱请人在胸腹纹了山水草木庭院鸟兽等精细复杂的图案,还有个叫张幹的,两臂各刺一行大字,左边是“生不怕京兆尹”,右边是“死不畏阎罗王”。因为这些人经常当街打人抢劫,社会影响恶劣,薛元赏担任京兆尹后,立马开展了轰轰烈烈的扫黑除恶行动,逮捕30多人全部杖杀,王力奴和张幹也在其中。难以想象,遭此一劫之后,“生不怕京兆尹”的张幹该怎么和阎罗王相处呢?

到了宋朝,纹身已经成为一种民间时尚,以至于南宋朝廷专门下令赵姓皇室后裔“不许雕青”。《水浒传》里李师师曾对燕青说道:“锦体社家子弟,那里去问揎衣裸体。”按现在的说法,这个“锦体社”相当于“纹身爱好者协会”,一定程度上还具有行业协会的性质。锦体社的社员中不仅有纹身者,还有名为“针笔匠”的专业纹身师和专门的纹身店铺。而且,社团里还会定期组织比赛,名曰“赛锦体”,顾名思义,就是看谁身上纹的图案最出色,优胜者当然还会有一笔丰厚的奖金。民间的迎神庙会等文娱活动中,也少不了锦体社的节目。据《梦粱录》记载,南宋时,每到二月八日祠山真君生日,西湖上都要举行龙舟竞渡活动,少则六只,多则十余只,其中就有“锦体浪子”执棹行舟戏游波中。

不过,千万别以为纹身是“好汉”“浪子”们的专利,《酉阳杂俎》里就有一位特别文艺范儿的纹身爱好者。这位先生姓葛名清,荆州人氏,是唐代大诗人白居易的忠实粉丝,而且“粉”到了“体无完肤”的程度——他在自己脖子以下都刺满了白居易的诗,足有30多首,还专门配了插图,“不是此花偏爱菊”旁边画着一个人手持酒杯站在菊花旁边,“黄夹缬林寒有叶”旁边的图案则是古树。因为白居易曾经做过中书舍人的官,段成式的朋友陈至因此称葛清为“白舍人行诗图”,即“行走的白居易诗歌绘本”。由此来看,葛清大概可以算是当下文艺绘本的鼻祖了。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。