2019-12-20 15:00:00

来源: 金华日报

金华新闻客户端12月20日消息 记者 陈丽媛

前洪村有点不一样。一路上开阔的柏油路到了接近这个村子的时候,变成了尘土飞扬的砂石路。村口石碑上“红色英雄村”几个字鲜艳夺目,对角却是一排废弃的平房,还有几栋被推倒的自建楼,不是没了窗户,就是墙上破了洞。冷空气带来阵阵寒风,在断壁残垣中扬起更多的尘土。不过,再往前走一段路,来到祠堂前,你就会看到与这萧索景象截然不同的一幕。

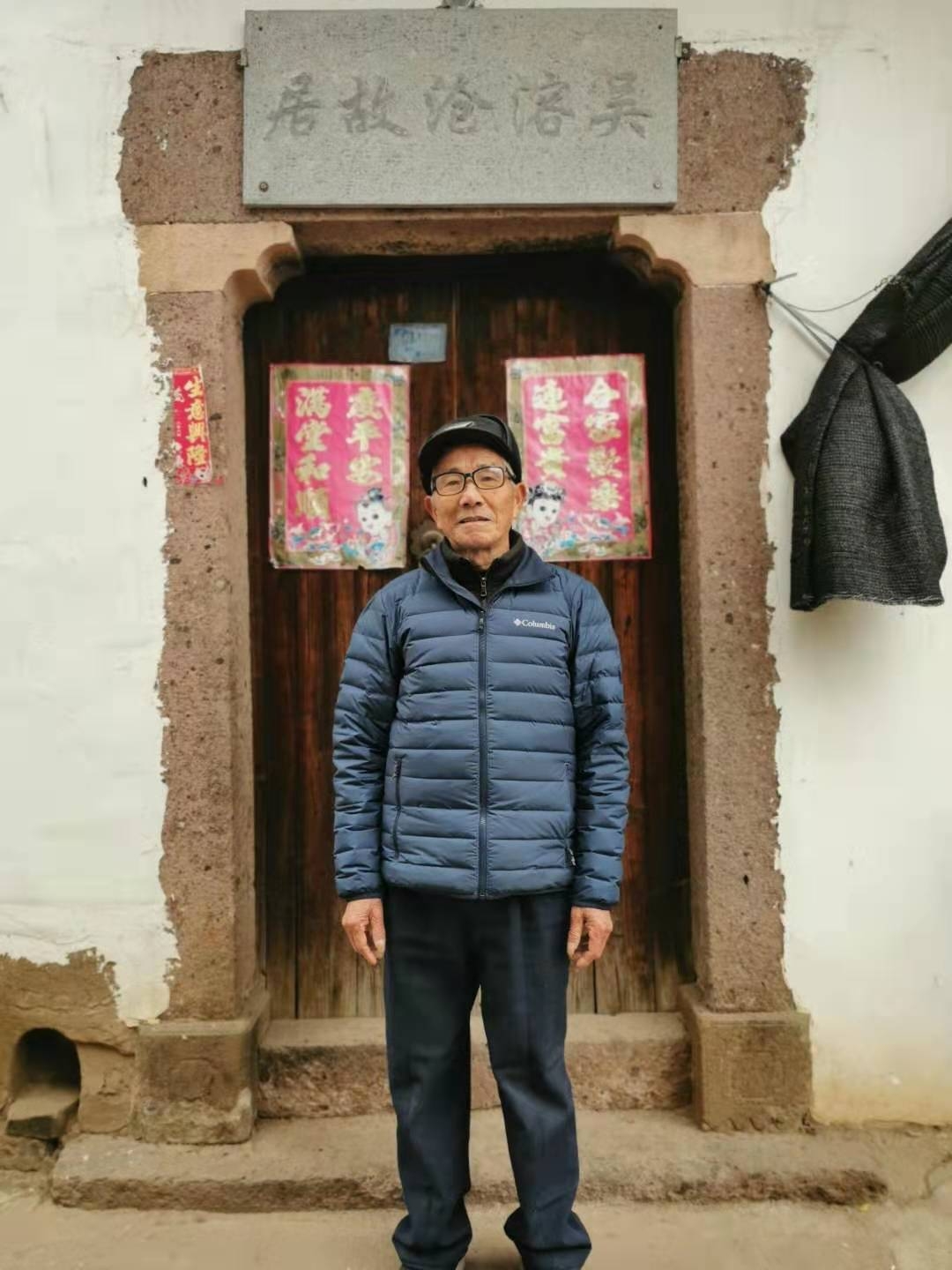

历经5年时间,村中6名老人自筹资金,在这里建成了2100多平方米的红色记忆陈列馆。馆内射灯明亮、展柜透亮、古色古香,引人驻足。这里展示着前洪村6位革命烈士、21名参加革命斗争的共产党员、34名抗美援朝老兵的资料故事,红色展品一度多达上千件。陈列馆内设中共义乌县委旧址陈列馆、前洪农民运动讲习所、吴溶品故居、县委交通联络站、投影室等6个场馆。单体面积虽不大,但史料详实、展品丰富,件件都有故事有来头。

这些老人平均年龄64岁,除了一人有高中文化,其余的连小学都没毕业。他们是村老年协会成员,在帮忙建设文化礼堂时,不约而同地想到村中代代相传的革命故事。打定主意要挖掘村里的红色文化后,这些老人就开始辗转全国多地打捞相关历史、收集资料,5年里断断续续去了9座城市累计近20趟。

骄傲

前洪村是片红色土地。吴伟春今年70岁,在他的印象里,直到1966年义乌新建烈士陵园之前,每年清明节,全县来这里扫墓的人络绎不绝。这里是中共义乌第一个县委机关旧址,沉睡着中共义乌党组织早期领导人吴溶品、吴溶细等革命烈士。在他们的带领下,上世纪二三十年代,前洪村先后有10多位村民入党,加入革命队伍。村里先后有吴洵肥、吴洵浪、吴溶均、吴新洪等6人为革命事业献出了宝贵的生命。和村里的大多数人一样,吴伟春从小听着他们的革命故事长大。

1927年初,义乌成立了全县第一个农民协会,吴溶品当选会长。1928年10月起,吴溶品前后担任中共义乌县委委员、书记等职务。吴溶品勤学善思,讲话极其具有说服力,党内威望甚高。1929年7月,吴溶品领导和发动了保卫江西革命根据地和“二五减租”保护农民利益的两场斗争,取得胜利。1930年7月,国民党大搜捕后,不少同志相继被捕。国民党悬赏300块银圆捉拿吴溶品,他在村民的掩护下多次化险为夷,还留下一个“厨房脱险记”的故事广为流传。1930年10月,反动派疯狂反扑,吴溶品被捕,他在狱中宁死不屈,就义时年仅28岁。

吴溶细,1928年加入中国共产党,是义乌首批农民出身的共产党员,曾担任前洪村党支部书记。他家住在义乌至浦江的街路旁,由于过往行人较多,以开杂货店掩护,作为县委联络站,开展地下活动。当时,县委机关在前洪,这家小店是革命先辈们经常聚会、开展活动的重要场所和秘密据点。“当时中共义乌县委由省委直接领导,时任省委书记卓兰芳常来指导工作,就住在我家的杂货店里。著名的革命诗人冯雪峰那是也常来,还留下一块木匾上写下‘赤大’二字,谁知挂在门口不到两天,就被反动派要求摘除,理由是有‘赤匪’嫌疑。”吴济山是吴溶细的孙子,他特意带我们去看了县委联络站旧址,把那块的黑褐色的木匾展示给大家看。

1930年,叛徒带领反动军警包围村子,四处搜捕,吴溶细等11名共产党员和村民被捕。帮工吴溶玑事后返回店里,偷偷把墙洞里的地下党员名单转移到安全地方,使得义乌当时的党组织没有遭到破坏。当时,在中共义乌县委的领导下,全县已经有了30多支党支部,发展了400多名党员。狱中的吴溶细松了一口气,他英勇就义时,儿子只有6个月大。“村里的英雄走的时候都很年轻,6位烈士里,除了我爷爷,其他人都没留下孩子。”

前洪村的英雄故事还有很多。走进红色记忆陈列馆前,我们遇到了在拳师吴樟荣,他在祠堂前打了套祖传的“五进拳”,说起父亲吴樟林和两个村民的抗日故事:“一名日军曹长来村里强奸妇女,我爸他们几个都练过拳,一起用竹叶叉打死恶棍,扔进池塘,缴获的他的军刀。”吴樟荣说,那把军刀现在就在陈列馆里展出。这个故事是他7岁时听父亲讲的,他们还一起去了事发地,父亲把来龙去脉讲得十分仔细,从那以后,父亲在他心中的形象一直都很高大。

被这些英雄故事滋养的前洪人有股参军入伍的风气,每年征兵入伍的名额虽然不多,村里的年轻人总是抢着报名。

不甘

近年来,习近平总书记多次强调要“把红色资源利用好,把红色传统发扬好,把红色基因传承好”。看到周围不少县(市)的村子以红色文化为乡村振兴的引擎,前洪村人的心里有一种不甘落后的焦虑。

他们有时候会拿陈望道的故乡分水塘村作比较。“陈望道翻译《共产党宣言》,追寻救国救民的真理很伟大,但分水塘村只有一个陈望道。我们前洪涌现了一群革命志士,他们的故事又多又生动,而且都发生在村子里。我们的红色文化,不能比别人做得差。”66岁的吴康宝说,自己一开始对搞红色陈列馆并不来劲,见几个老邻居为了村里的事东奔西走,他才出于义气去帮忙。几个种了大半辈子田的老人,大字不认识几个,要搞红色文化,大家心里都没底。为了心里有底,他们首先想到的是去外面看看人家是怎么搞的,义乌、浦江走了一圈不够,他们还跑到温州、杭州、湖州、嘉兴的红色旅游景点一一打卡。原来,搞红色陈列馆,不是找个地方,让各家各户把家里的老物件捐出来放进去就行了,还要会讲故事,讲的故事还要有凭有据,有史料档案支持。这可是老人们的弱项,他们想到了一个人——在杭州工作的吴深荣,他是省政协研究室调研处处长。

乡亲们托来的事,吴深荣也深有感触。“吴溶品、吴溶细的故事,我当然知道,我也想为村里出点力。他们在义乌党史上的分量很重,不过要是放在全省,乃至全国来衡量,到底有多大的价值?”带着这个问题,吴深荣找到省中共党史学会会长、省委党史研究室原主任金延锋,得到的回答振奋人心:“这段历史发生在土地革命时期,在省内都不多见,你们要重视起来。而且你们那里还有一个人,叫吴溶沧,参加过马克思学说研究会,和李大钊、陈独秀都有书信往来。”

吴溶沧这个名字,吴康宝从未听人提起过。在吴深荣的帮助下,他和吴深移、吴伟春等人到义乌党史办查找到数百字的资料:他是五四运动中组织金华学生示威游行、工人罢工、商人罢市的骨干,是北京马克思学说研究会的发起人之一,与李大钊等人有深交。他还在上海参加了工读互助会,这个学社里有刘少奇、任弼时等一批中国共产党骨干。1922年11月,受中共中央委派,到山东领导党的工作,担任中共济南支部代书记、书记,中共中央特派员等职务。

回到村里,几名老人多方打听,找到了吴溶沧的故居,他的侄儿吴洵坫现在还住在里面。今年74岁的吴洵坫说,家里人知道大伯在闹革命,但以前并不清楚他做了什么。“他和溶品是好友,和溶细住得近,常在一起玩,溶品和溶细喜欢听他分析时事,经常听得很入迷。”

建立农会、组织夜校、发动减租运动、在农村成立县委、斗争中心由城市转向农村……义乌的革命火种在前洪点燃,并不是偶然。一个个革命志士播下的红色种子,早已深深地扎进前洪村民的心田中。

“吴溶沧把我们前洪的革命史又往前推了近10年,我们建馆又多了一个重要的理由和内容。”为了把吴溶沧的革命故事整理出来,吴深移、吴康宝、吴文忠等人循着资料上的地点,辗转北京、上海、济南、杭州多地。“每去一个地方都不容易,有时候两三天都找不到要找的人。不过,很多人知道我们在做的事,都说我们前洪好,我们做的事好。外面人都觉得我们的红色文化很好,我们自己还不重视怎么说得过去?”为了把红色记忆陈列馆建好,村里几乎每个人都捐了款,吴深移、吴康宝、吴文忠、吴伟春、吴洵智等6名发起人出得最多,有的人前后已拿出了40多万元。吴深荣说,6位老人里没有老板,经济条件并不富裕。

滋味

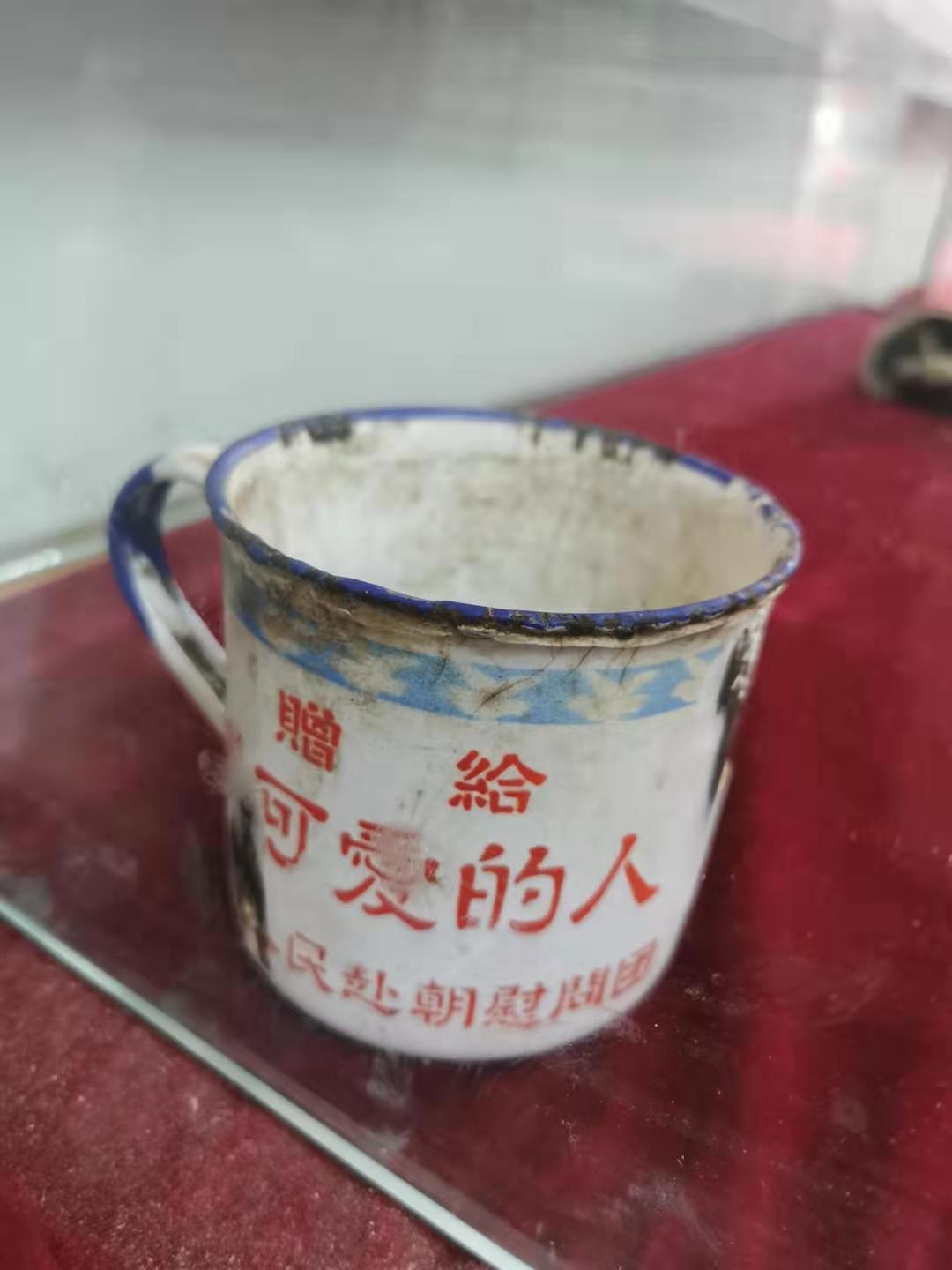

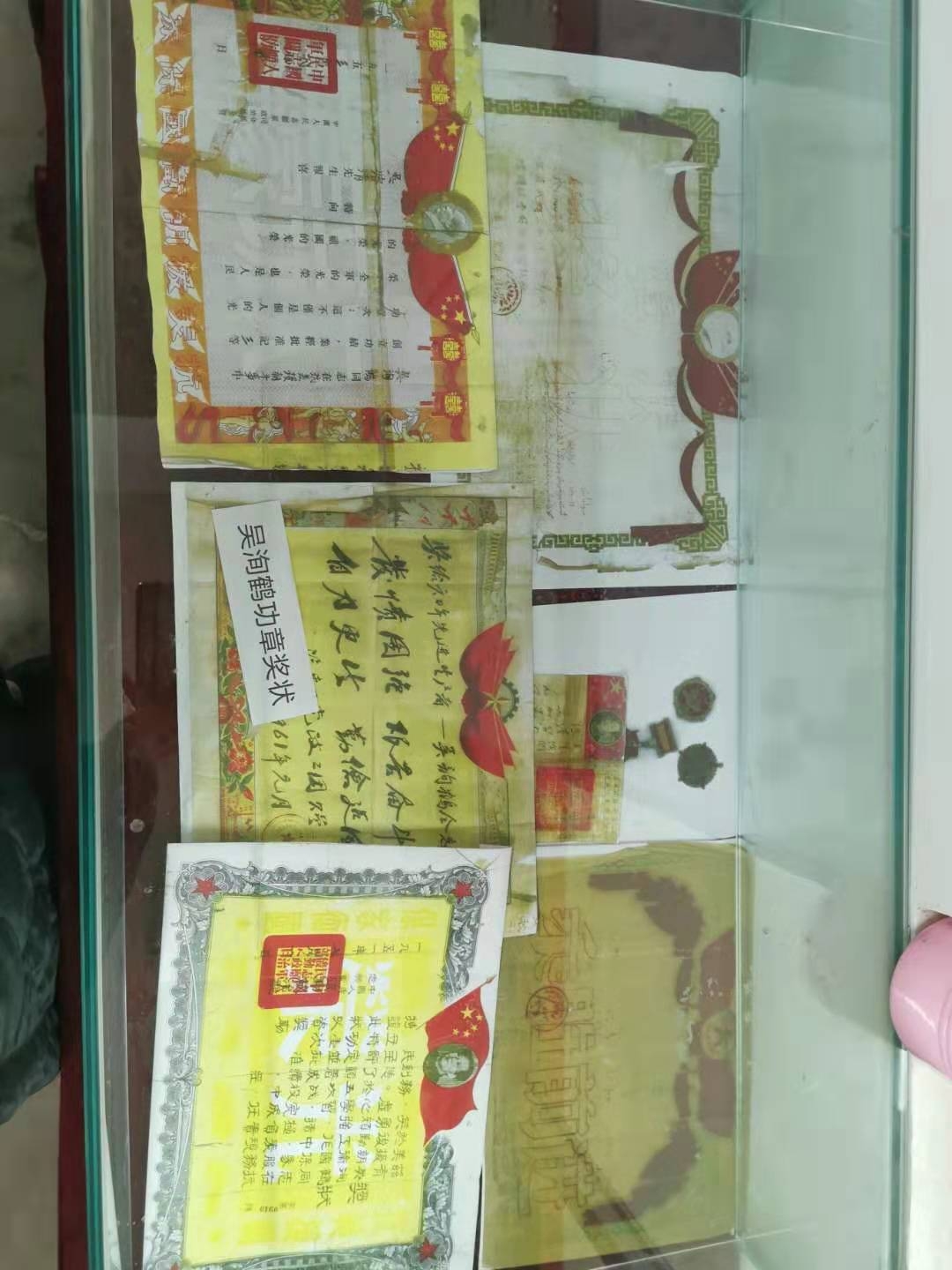

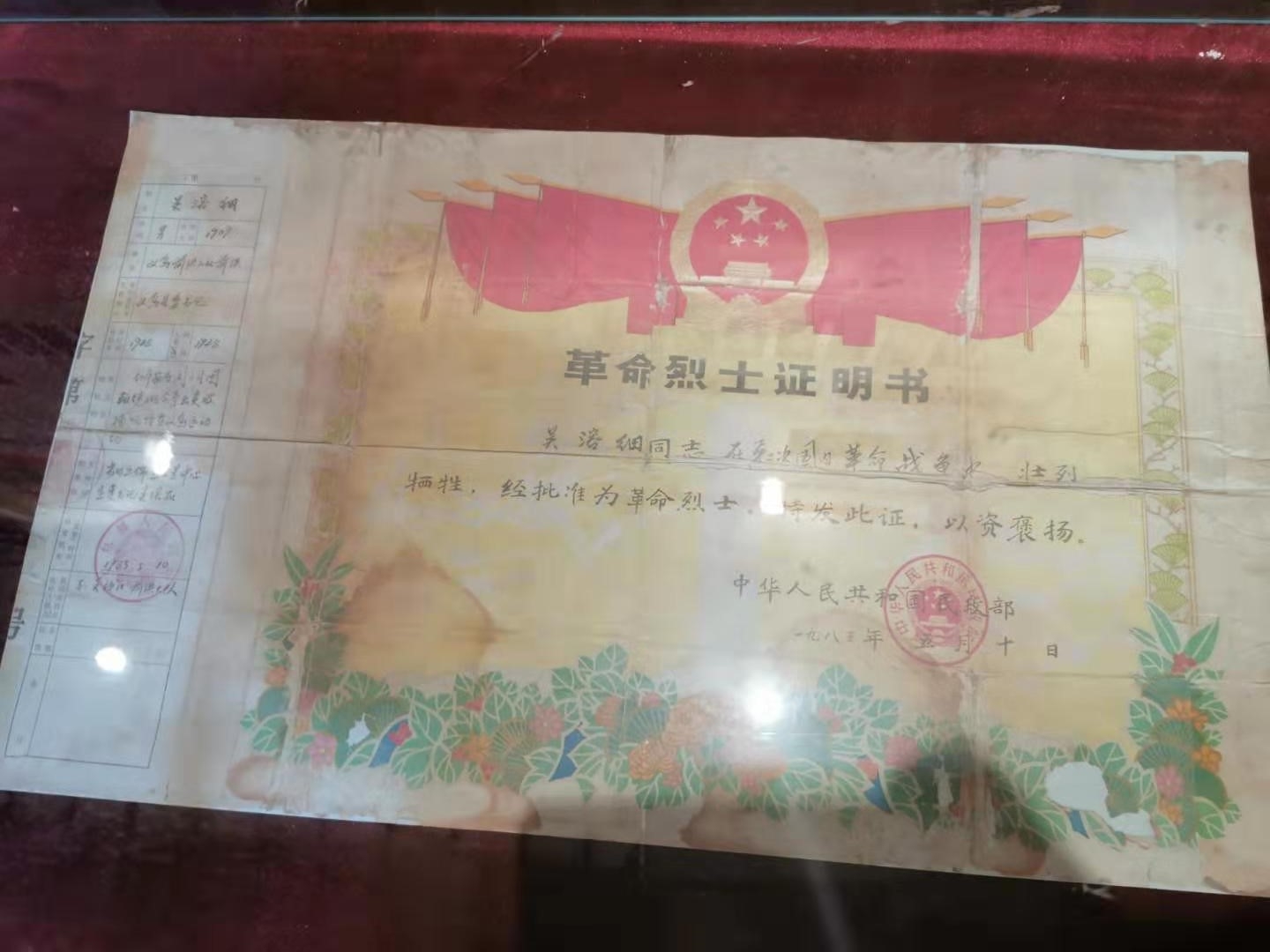

前洪村的红色记忆陈列馆虽然不大,但里面老物件很多。吴溶沧用过的书桌,吴溶细的革命烈士证明书,吴溶品的玻璃假眼……都是他们的亲人珍藏多年的遗物,有的是在多次东躲西藏才得以保存下来的。村民们带着这些传家宝找上门来,随之而来的,还有一个又一个不曾为人们熟知的故事。

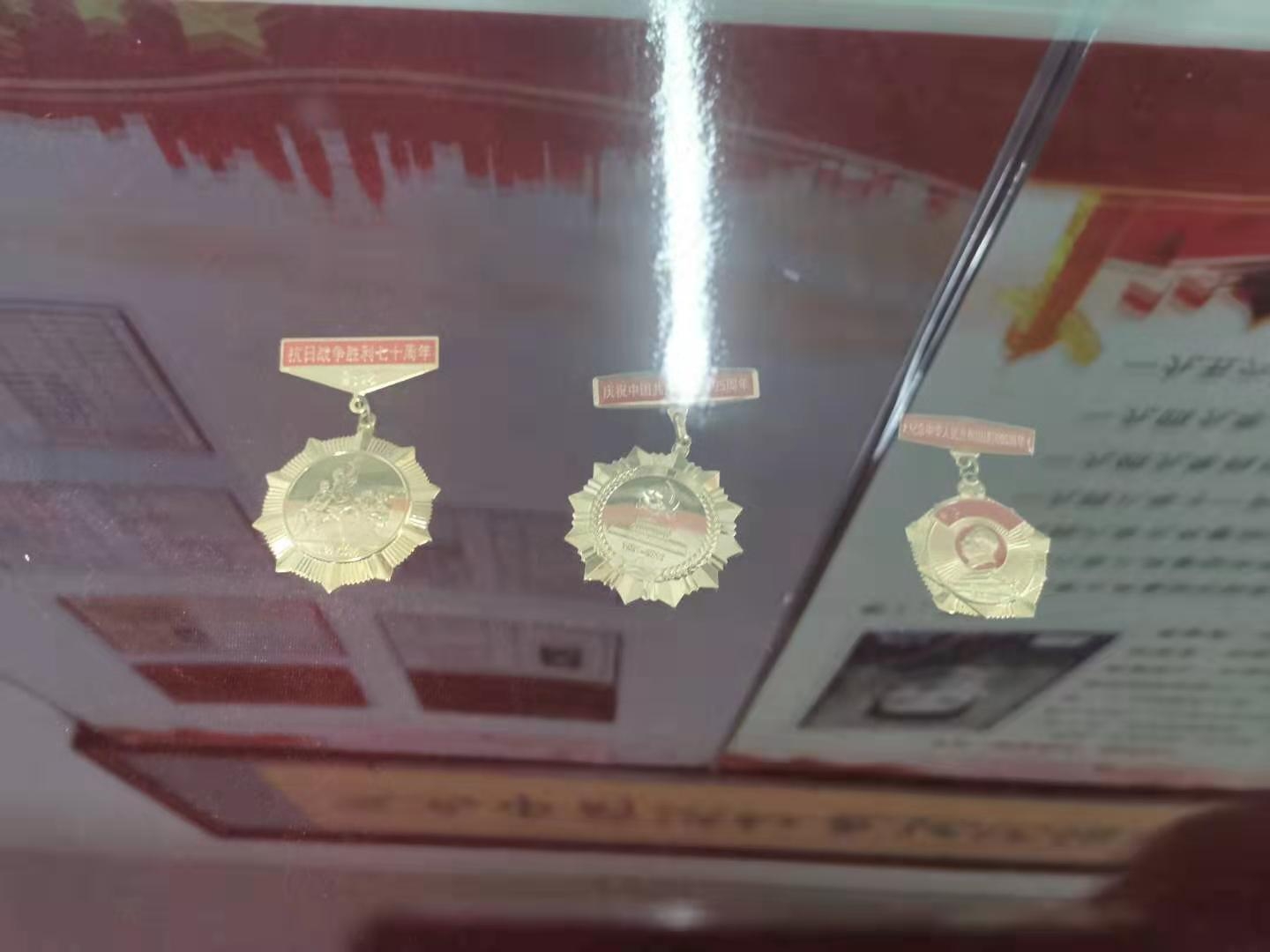

“展品越多,故事越多,我们也越感动,劲头越足。”吴深移说,这是他们之前没想到的,“英雄们的故事都不一样,但是他们的精神是一样的,让我们越做越佩服。我们觉得有责任把他们的事告诉更多人,再到后来,就感觉上了瘾,不断地想找到故事里缺失的那些部分。”在收集展品的过程中,很多村民带来了家中的军功章,全村加起来有上千枚。原来全村有那么多老兵,光是参加过抗美援朝战争的,他们就统计出34人。既然知道了他们的历史,就要把他们的故事留下来。吴深移他们又开始寻找线索,到各地寻找这些老兵的家人:“最远到过青海,跑遍了小半个中国。不是每次都有收获,但每次听到新的故事,我们都特别高兴,所有的困难、辛苦都值得了。”

“我们村有保家卫国的风气,抗美援朝的时候,就有兄弟、夫妻同上战场的佳话,而且还不止一对。”吴康宝说,在整理前洪老兵故事的过程中,他们的自豪感又添了几分:“我们村的吴洵凯获得过中央军委、国防部颁发的‘解放奖章’。吴树英参加过解放大西南的作战,在渡江战役、抗美援朝战争中表现英勇,荣立军功12次。汽车驾驶兵吴洵鹤被誉为奔驰在朝鲜战场上的骏马,他冒着枪林弹雨运输军用物资,两度荣立特等功……”因为资料丰富,红色记忆陈列馆辟出了单独的一个空间,专门展示村中抗美援朝老兵的事迹。

遗憾的是,在收集整理的过程中,已经有多位老兵离世,目前只剩7人在世。因为文化程度不高,吴康宝他们只能通过录音的方式将老兵的故事先“抢救”下来。

12月18日,前洪村红色记忆陈列馆开放一周年了。吴深移统计了一下,已有来自机关、企业、学校、农村、街道的3万多人,自发到此参观,缅怀革命先辈。老人们还有新的目标,希望在馆里装上空调,把前洪农民运动讲习所、抗美援朝老兵展示厅按照标准展厅进行装修,把前洪革命英烈的故事集结成书,让前洪的红色影响力传播得更远。

“岁月不饶人。我们的记忆力、腿力都不如5年前了,只能尽力而为了。”吴伟春是几个发起人里年龄最大的一个,他的动力更多地来自于村民的支持,“大家在这件事情上心很齐,有钱出钱,有力出力,很少有人会推脱。”

更令人欣慰的是年轻人的加入。23岁的吴俊成主动承担了馆里的文档整理工作,为了加强网络上的宣传,村里的几个90后大学毕业生也会帮着出谋划策。吴绍健还没毕业,就利用新闻专业特长,义务拍摄宣传片传播家乡前洪的红色乡风。前洪小学组建了一支少年讲解团,利用课余时间担任义务讲解员。“他们都很会讲前洪的故事,而且讲得很好。不止一次,我看到参观者都听哭了。”吴伟春翻出手机里的视频,孩子们清亮而动情的声音传来,老人露出了自豪的笑容。

前洪村不少年轻人已经搬进了新的安置小区,过上了更现代化的生活。这是前洪村经历的第四次征迁工程。这也是几位老人积极搞红色记忆陈列馆的原因之一:“不管村子搬到哪里,这段红色历史记忆都不能丢。”

望向不远处人去楼空的民居,吴伟春还是有些担忧。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。