2019-12-17 00:00:00

来源: 金华新闻客户端

记者 叶骏

《宋史》卷三百七十六 列传第一百三十五

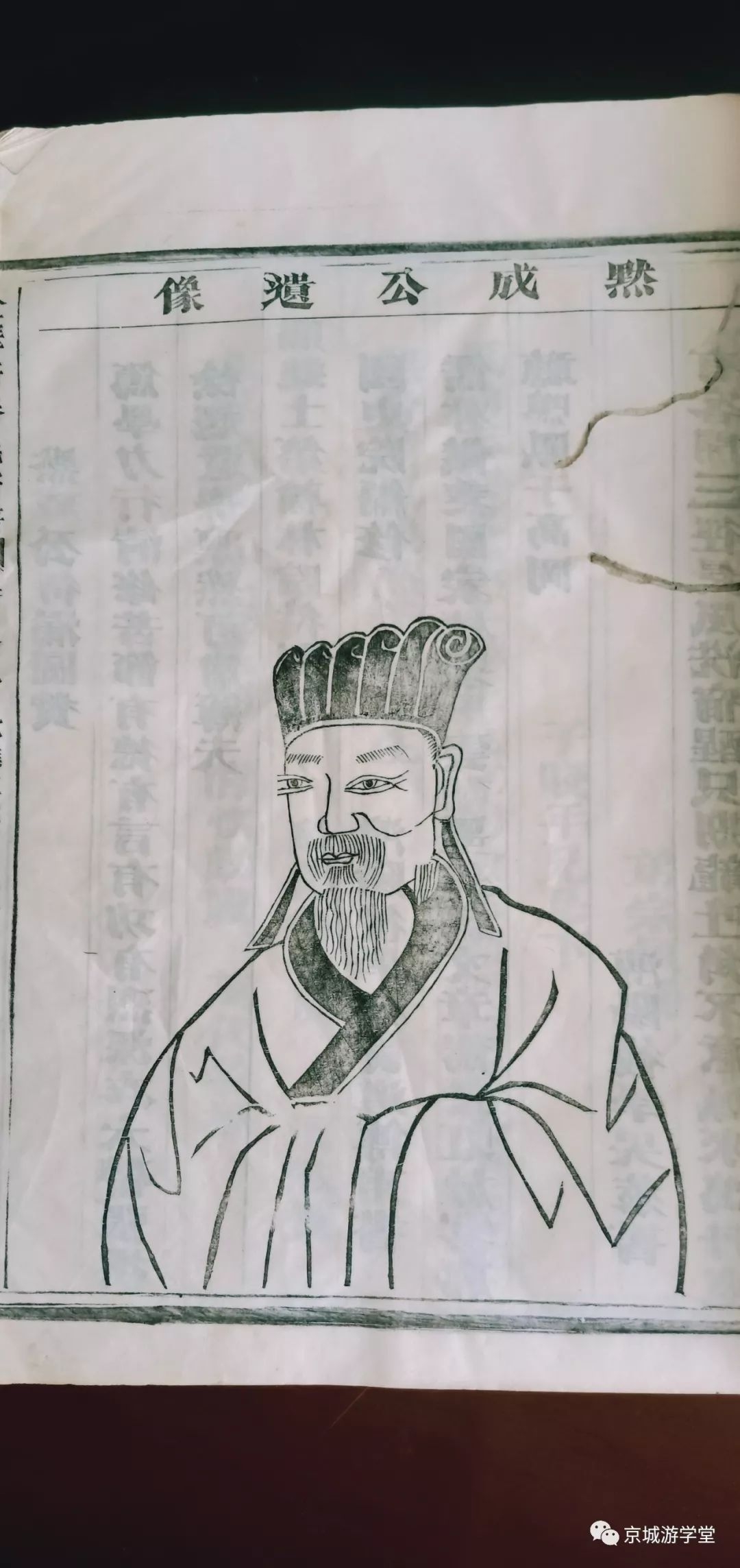

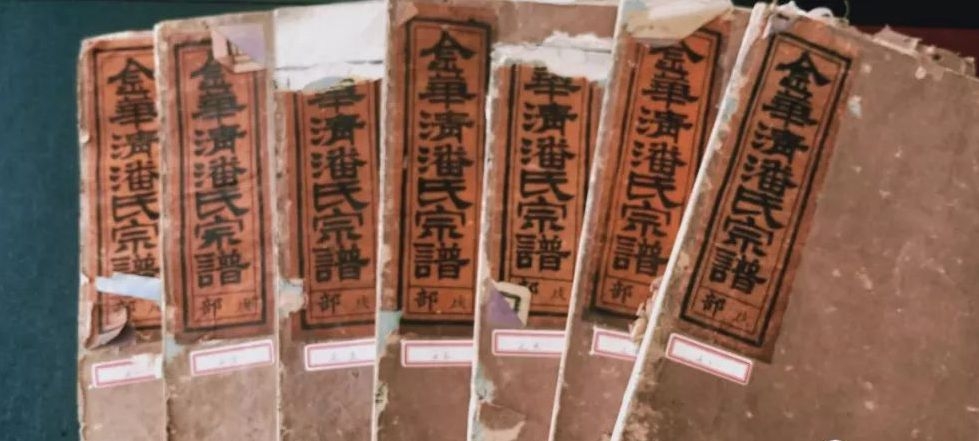

以前只知道“靖康之难前后婺州四英烈”,其中有潘良贵(另三位是宗泽、梅执礼、郑刚中),却不知,潘良贵是进入《宋史》的金华大儒。

他博学多才,是当时著名学者、诗人,一个范浚、朱熹、宋濂都钦佩不已的大儒;他出身平民之家,为官刚正不阿,清廉勤政,曾因得罪权贵而三次被贬,弃官回乡,安贫乐道,最后居家十年不出,晚年家贫以至宋高宗为他赐钱50万下葬,乃金华“三潘”中名副其实的“清潘”;他直率敢言,刚正不阿,力主抗金,直指朝廷近佞,“闻者为之胆落”;一众要臣看好他,欲以女妻之都被婉拒,这也可以理解,毕竟他曾力拒当时呼风唤雨的秦桧等人的拉帮结派……

潘良贵是金华城区人,金华市区曾经的太史第,就是潘氏家族的居住地(也有一说太史第主人是朱之锡)。太史第知者甚少,地名早已消失,但小巷仍在,就是现在酒坊巷靠将军路以北三四十米的那一段。后人敬仰潘家读书成风、人才辈出,觉得太史第风水宝地,遂成了古婺读书人倾慕的地方,周边建造了不少考寓,像永康考寓、东阳考寓等。

来到当年太史第的位置,现场正在做道路拓宽施工,相关遗迹荡然无存,传说中的“良贵井”也不见踪影。对面酒坊巷、古城墙、侍王府、古子城等古风犹存,“太史第”却是真正地消失了。据说以前,这里有座庙,祭的是谁,又众说纷纭。但可以想见,这里的确是文风兴盛,上溯几百年,小巷周边考寓座座,苦读搏功名的学子聚集研读备考,青烟袅袅,书声琅琅……这画面恍若眼前。

今年8月27日,是潘良贵(约1086—1142)逝世869周年忌日。潘良贵后裔及我市部分民间文化人士进行了简单的座谈,并来到疑似潘良贵墓地遗址凭吊。有识之士根据家谱、县志等记载,圈定了潘良贵墓地的大致范围。记者曾跟随金华传道书院负责人柳哲,走访他发现的潘良贵疑似墓址。

尖峰山脚下,山下曹村后山,种着枇杷、苗木等作物。沿着小路进山,走十来分钟,在一处枇杷园里有一座被废弃的墓葬——杂草之中,只露出了两个隐约的洞口,墓室里物件早已无存。老人回忆,墓葬原来气势不小,前面有专门的墓道,墓前有三层平台,层层往上,墓碑有2.5米左右高,拜坛上有石羊、石马、石桌、石凳等。村民说这里叫“万工山”,说明耗费劳力之巨,符合宋高宗赐钱50万厚葬的逻辑。

山下曹一带村民反映说,至少在上世纪五六十年代,这座古墓还有后人陆续前来祭拜。

潘良贵晚年因曾与李光通信获罪,降三级官,57岁去世。在南宋,金华人已有纪念诸英的“仰高堂”,陆游观瞻后有感:“阁后有仰高堂,旧祠资政宗公泽、尚书梅公执礼、中书舍人潘公良贵。三公皆郡人,有忠义大节。”

仰高堂,是多么确切的用语。他们生处国家危亡之际,而勇于担责,成仁就义无所迟疑。官宦生涯,荣辱不惊,危难时刻,勇于献身;治学上,不以科业为止,不断进取,文章皆系于百姓与国之命脉。所以,“刚毅而近仁”的潘良贵,理应被金华人记得。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。