2019-12-13 00:00:00

来源: 金华新闻客户端

记者 季俊磊 文/摄

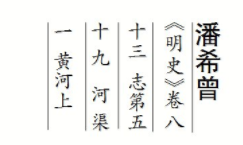

潘希曾是什么人?也许大伙儿并不知道,但一说到明朝大太监刘瑾,或许很多人从各种影视剧片段中看到过这号让人恨得牙痒痒的人物,而潘希曾就是反对他擅权的重要人物之一。据《明史》记载,潘希曾是金华人,官至兵部尚书。现在在武义县白洋街道湖塘沿村大通寺还有墓葬遗存。

昨天,记者来到湖塘沿村,在村支书陈益亮的带领下寻访潘希曾墓。“就是这里。”当记者听到陈益亮说这句话事,并没有发现潘希曾墓,一座正在翻修的大通寺映入眼帘。陈益亮介绍,大通寺创建于唐咸通八年(867),至今已有1100多年历史,在寺庙一侧是被当地人称之为“牛山”的山,潘希曾墓便在此处。

记者看到,原先山脚下的墓道已经成为村民日常行走的大路,旁边建起了民房。在墓道前头有一块由乌龟驮着的石碑,但由于年代久远,经过风吹日晒,上面的文字已经无法看清。沿着墓道一路走去,石马、石羊、石虎、石翁仲,依然矗立两侧。

奇怪的是,在墓道尽头,记者并没有看到潘希曾的大墓,反而是一幢平房挡住去路。陈益亮说,幼年时他曾在山上看见过潘希曾墓,在他的印象里,它在牛山的中间位置。记者绕过平房,试图进山查看,可山间丛林密布,根本无路可走。只是在山前,立着“武义县文物保护单位”的石碑。

武义县作家协会主席鄢子和是湖塘沿村人,他说,潘希曾7岁便能吟诗,弘治十五年(1502)高中进士。他从小钻研吕朱理学和“北山四先生”及兰溪大儒章懋等婺学精髓,是明招文化的忠实追随者,一生经历明成化、弘治、正德、嘉靖四朝,受到朝廷表彰厚葬。一生留存诗文集《竹涧集》《奏议》等文字收入《四库全书》。他所作诗文多写交游、记游、咏物,直抒胸臆,感情真挚,新颖别致。

他入仕时,正逢刘瑾、马永波等“宦官八虎”把持朝政,明武宗是“坐皇帝”,而虎头刘瑾是“立皇帝”。潘希曾在就任兵科给事中时,曾上书皇帝远小人亲贤良,被刘瑾视为眼中钉,把他发配湖广、贵州调查边防粮储。后来,刘瑾公然向地方官索贿,被潘希曾严词拒绝。刘瑾火冒三丈,对潘希曾施以廷仗,险些丧命,还被革除官职。所幸正德五年(1510)刘瑾被控谋反,明武宗对其施以千刀万剐之刑。不久后,潘希曾被重新启用,负责全国河道治理。

鄢子和认为,潘希曾是一个忠孝、廉洁、勤政为一体的清官。他去世当天还在主持两场选拔全国人才的庆典,办完正事准备休息时悄然离世。

记者在湖塘沿村走了一圈,向村里的老人打听,大多数人都知道牛山上有个潘希曾墓,但都不知道他是哪里人,也不知道为什么会葬在武义。晨钟暮鼓,或许正是大通寺中的阵阵梵音,才让颠沛一生的潘希曾选择长眠于此吧。

哪里人:武义县白洋街道湖塘沿村

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。