2020-01-01 00:00:00

来源: 金华新闻客户端

记者 季俊磊

《明史》卷二百八十五 列传第一百七十三 文苑一

苏轼、苏辙、苏洵并称“三苏”,名气大到几乎家喻户晓。位于金华市区的醋坊岭原是苏辙后裔聚居地,也就是在解放东路与明月街交叉处的莲花井一带。据《光绪金华县志》记载:“知婺州(苏辙后人苏迟)多惠政,父老建‘景苏坊’以识其德。”地以坊名,唤作“苏坊岭”,徐霞客还在那里吃过面。由于“苏”与“醋”发音相像,渐渐地,苏坊岭被叫成醋坊岭。

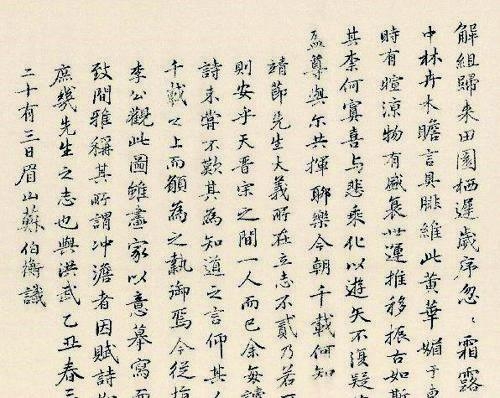

苏伯衡家学深厚,其父苏友龙与王祎、宋濂等人交好,他也与金华名士交往甚密。可史书对苏伯衡专门的记载较为零散,仅在《金华县志》《浙江通志》及明代《国朝献征录》中有所记载。

苏伯衡出生略晚于刘基、宋濂,但这两个同乡人对他评价颇高,宋濂称其“少警敏绝伦,诵说不劳而习”。刘基《苏平仲文稿序》记载,苏伯衡“起前乡贡进士选为国子学录”,就是曾考中元朝的婺州路乡贡进士。

朱元璋建立明朝,苏伯衡任国子学正,参与《元史》编撰,并被提拔为翰林院编修。后因眼疾请辞获准。洪武十年(1377),宋濂退休,朱元璋问他谁能代替,宋濂果断举荐了苏伯衡。之后,他当了一届会试的主考官,就再次辞官回到金华。可惜的是,苏伯衡最终死于文字狱。

苏伯衡生于乱世,明朝派系之争激烈,他有心适应官场,但始终无力改变朝局,曾作诗自嘲:“是事古已然,偃蹇欲何如?”在这样的背景下,他多次请辞,回乡隐居。

苏伯衡中年开始致力于古文,宋濂曾赞曰:“义理精微,析如蚕丝。训考是非,判若黑白。”另外,他的文章中还能看到明礼躬行、格物致知、经世致用的唯物主义思想。他不苛求文章体裁及长短,常用反问和设问的形式引出自己的论点,还善用排比、比喻等修辞手法来突出重点,古今学者对他基本上持褒扬态度。

苏伯衡作为诗书传家的苏氏后人,在诗歌、散文方面造诣很深,著有《苏平仲文集十六卷》等。苏伯衡对“眉山三苏”有着浓浓的归属感,自称“眉山苏伯衡”。据史料记载,眉山苏氏由唐人苏味道开始,宋朝“三苏”进入鼎盛,明朝时分为多支。苏伯衡所在的金华一支,没有格外出众,却也代代有人为官。

从时间上看,苏伯衡生于刘基、宋濂之后,方孝孺之前,可以说是浙东学派承上启下的纽带。苏伯衡不如宋濂等人为世所知,但他以儒者与师者的身份立于明初文坛。他继承苏氏家学,又以经史为重,诗书传家,为长时间默默无闻的金华苏氏添上了浓墨重彩的一笔。

哪里人:金华市区的醋坊岭

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。