2019-12-13 00:00:00

来源: 金华新闻客户端

记者 李艳 文/摄

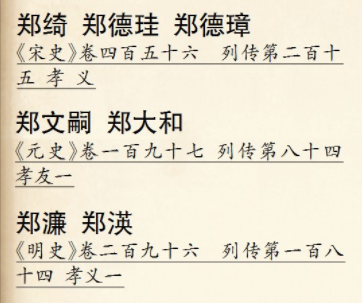

郑绮、郑德珪、郑德璋

《宋史》卷四百五十六 列传第二百十五 《孝义(郑绮)》

郑文嗣、郑大和

《元史》卷一百九十七 列传第八十四《孝友一》

郑濂 郑渶

《明史》卷二百九十六 列传第一百八十四 《孝义一》

有人说,最好的距离,是一碗汤的距离。住得过近,人多嘴杂,会让家中平添矛盾;住得过远,又会相互牵挂。所以,最好的距离,是一碗汤的距离——从家里端一碗汤,到牵挂的人那里,汤还没有凉,刚刚好。

居家过日子,难免会有矛盾,谁都想过自己的小日子,不愿把七大姑八大姨都拉在一碗汤之内的距离,徒增烦恼。浦江郑义门却“自寻烦恼”,过起热热闹闹的“大家”生活。居住于此的郑氏家族,以孝义治家名冠天下。自南宋建炎年间开始,历经宋、元、明三朝十五世同居共食达360余年,鼎盛时3000多人同吃一“锅”饭,时称“江南第一家”。

让人震憾还在于,郑氏家族三朝七人入“二十五史”,《宋史》郑绮、郑德珪、郑德璋,《元史》郑文嗣、郑大和,《明史》郑濂、郑渶,史所罕见,也堪称“江南第一家”。

几代兄弟争相赴死

郑绮是家族同居的开创者,他用严规和睦治理家庭,九代没有分爨吃饭。郑义门也正是在九代的时候达到了鼎盛时期,人口多达3000余人。

他们四代单传,到了第四代郑德珪、郑德璋时,才开始枝繁叶茂。

郑德珪、郑德璋两兄弟,自出生就非常孝顺友爱。弟弟郑德璋刚正直率,宋朝灭亡时,仇家以死罪陷害他。兄弟俩相拥而泣,都争着去赴死。最后,哥哥郑德珪死在狱中。

弟弟背着哥哥的尸骨回家安葬,守墓两年。相传每次弟弟悲痛号哭时,乌鸦都飞到一个地方盘旋不吃东西。

哥哥的儿子郑文嗣,从小患佝偻病,郑德璋就像对待自己儿子一样抚育他。

一晃到了明朝,郑氏家族到了郑濂这一代,仍然很多代近300年都不分家,受表彰称为“义门”。

当时富裕家族很多因罪破败,而郑氏数百人独得保全。但后来还是被人告发谋反,兄弟六人争相赴死。郑濂在京师,“我是老大,应该承担罪责”。弟弟郑湜说:“哥哥年老,我去辩白。”

明太祖见了说:“这样的人,会跟着别人谋反吗?”于是,宽恕了他们。

洪武十九年,郑濂又遭陷害被捕。堂弟郑洧说:“我家称为义门,前辈有兄长代替弟弟去死的,我能不代替兄长去死吗?”后在街市被斩首。

呜呼,这在那些为钱财、房子而亲情反目的人看来,又会做何感想?

接力主持孝义持家

郑氏家族到郑文嗣这一代已十代同住,郑文嗣治家有方,一文钱一尺布都不私占,朝廷表扬了他的家门。

郑氏家规规定,每代以一人主持家政。郑文嗣死后,堂弟郑大和接着主持家事,治家严格而又友爱……

郑氏家族名气最盛,是到郑濂这一代。郑濂得到明太祖的赏识,郑氏兄弟由此闻名。

洪武二十六年,东宫缺少官员,皇帝命令朝中官员举荐孝悌忠厚的人,大家都推荐郑氏。太祖说:“其同里的王氏也学郑氏的家法。”于是征召两家年龄三十岁以上子弟,都前往京城,提拔郑濂的弟弟郑济和王懃为春坊左、右庶子。其后又征郑濂的弟弟郑沂,从平民直接提拔至礼部尚书。郑濂的侄子郑幹任御史,郑棠任检讨。其余任官的还有数人,郑氏更加显赫。

“173人出仕无人贪墨。”郑氏家族历宋、元、明三代,长达360多年,出仕173位官吏,无不勤政廉政,没有一个贪污的。朱元璋以郑氏家规168条做蓝本,制定了明朝的法律。

一部家规摇身一变成了国家法律,这也是世所罕见。

2015年5月、2019年7月,中纪委网站两次推荐“江南第一家”家风家规,家和万事兴,治国从治家开始,倡导良好的社会风气。

耕读世家独领风骚

“孝友出张陈之上,文章接吴宋以来”,这副书写在江南第一家师俭厅两侧柱子上的对联,生动概括了郑氏家族孝义代代传,文章达天下的丰厚传承。

75岁的郑定汉是郑氏家族第29世孙,家住郑宅,是江南第一家文史研究会的主要骨干,168条郑氏家规就是在他手中整理翻译而远近闻名的。

“不分家是家族团结的最好体现,我国历史上有三户家庭九世以上同居。另两户就是上联中的‘张、陈’。张为唐朝的张公艺,以‘百忍’九世同居;陈是宋初的陈兢,以十三世同居。但他们的同居史都没有郑氏家族久远,内部管理体系也没有郑氏家族完善。为什么?无论张公艺,还是陈兢,都是世袭领俸禄,只有我们郑氏家族是耕读传家,所以才更为久远,十五世同居。”

郑定汉说,下联中的“吴、宋”是历史名人,吴就是吴莱,宋就是宋濂。郑氏家族人才绵延不绝,两位儒学大师的悉心教导功不可没。

郑氏宗祠紧邻白麟溪而建,简朴大气。这座始建于南宋的建筑,只在明朝的时候有过一次大规模的整修,目前基本保持了明朝的建筑风格。正门两边墙上十个大字:孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻、耕、读,跨越千年传递了这个家族矢志不渝的治家准则:对国家忠心、做人诚信、孝顺父母、兄弟谦让、廉洁朴实、勤耕苦读。

郑氏宗祠集中了各个朝代的许多匾额和对联,积淀了丰厚的文化,每块匾、每副对联后面都有一个意味深长的故事。宋濂亲手栽种的柏树苍翠挺拔、脱脱丞相题写的“白麟溪”苍劲有力、建文帝的传说妇孺皆知……

家是最小国,国是千万家。郑义门所荟萃、传承家族文化的精髓,在千年后仍闪耀着仁智的光芒 。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。