2019-12-27 00:00:00

来源: 金华新闻客户端

记者 张海滨

王袆(1322—1374),字子充,号华川,婺州路义乌县人。元末明初著名文学家、史学家,与宋濂同师于柳贯、黄溍,同任《元史》总裁官,以文章、史学闻名遐迩,为明初婺学传承之中流砥柱。

王袆出身名门,家学渊源。取名“袆”是为了存古之道。

元朝末年,国政弊败,王袆自感报国无门。元顺帝至正八年(1348),王袆写了一篇长文,北上京城,上呈朝廷,纵论天下事势,对朝廷的选将、择相、建官、治民、用兵等诸方面都提出了独到的见解。

后来,黄溍受命编修《后妃功臣列传》,为总裁官。王袆就在史馆中,以布衣身份,佐助老师,同为执笔。

王袆在京城待了两年,广交文人学士,名满京城。当时,天下战火已起,王袆感到“所学非世所宜用”,决定南归义乌老家。

王袆回到义乌后,就住在如今的江东街道青岩傅村,后迁祖居凤林乡,著书立说,学问传世。凤林乡即今赤岸镇莱山,现在村里还有一个“王宅”,有一幢疑似明代建筑的老屋,据说就与王袆有关。

元顺帝至正十八年(1358),朱元璋取婺州,召见王袆,让他做中枢省掾史。1361年,朱元璋出征江西的时候,王祎献上颂词。朱元璋高兴地说:“江南有二儒,卿与宋濂耳。学问之博,卿不如濂。才思之雄,濂不如卿。”1362年十二月,朱元璋召王袆入应天府。三年后,授起居注职。起居注是记录皇帝日常言行的近臣。

洪武二年(1369),朱元璋下令编修《元史》,宋濂、王袆为总裁,汪克宽、胡翰等16人为纂修。王祎擅长史事的记载,删减繁芜,行文得当而下笔简洁。

洪武五年(1372)正月,王袆受命招抚训谕云南,不料被梁王所拘,功败垂成。次年十二月廿四,王袆慷慨就义,终年52岁。“我死何惜,然云南之祸,自此始矣!”诚如前人所言,王袆“文章节义,两者俱兼;千古不朽,英名永传”。

建文年间,王祎的儿子王绅上书辩明其父的事迹,皇帝下诏追赠王祎为翰林学士,谥号“文节”。正统年间又改谥为“忠文”。成化年间,皇帝令建祠堂祭祀王袆。以前,义乌绣湖北边有一个“三忠祠”,供奉的就是宗泽、龚泰和王袆。

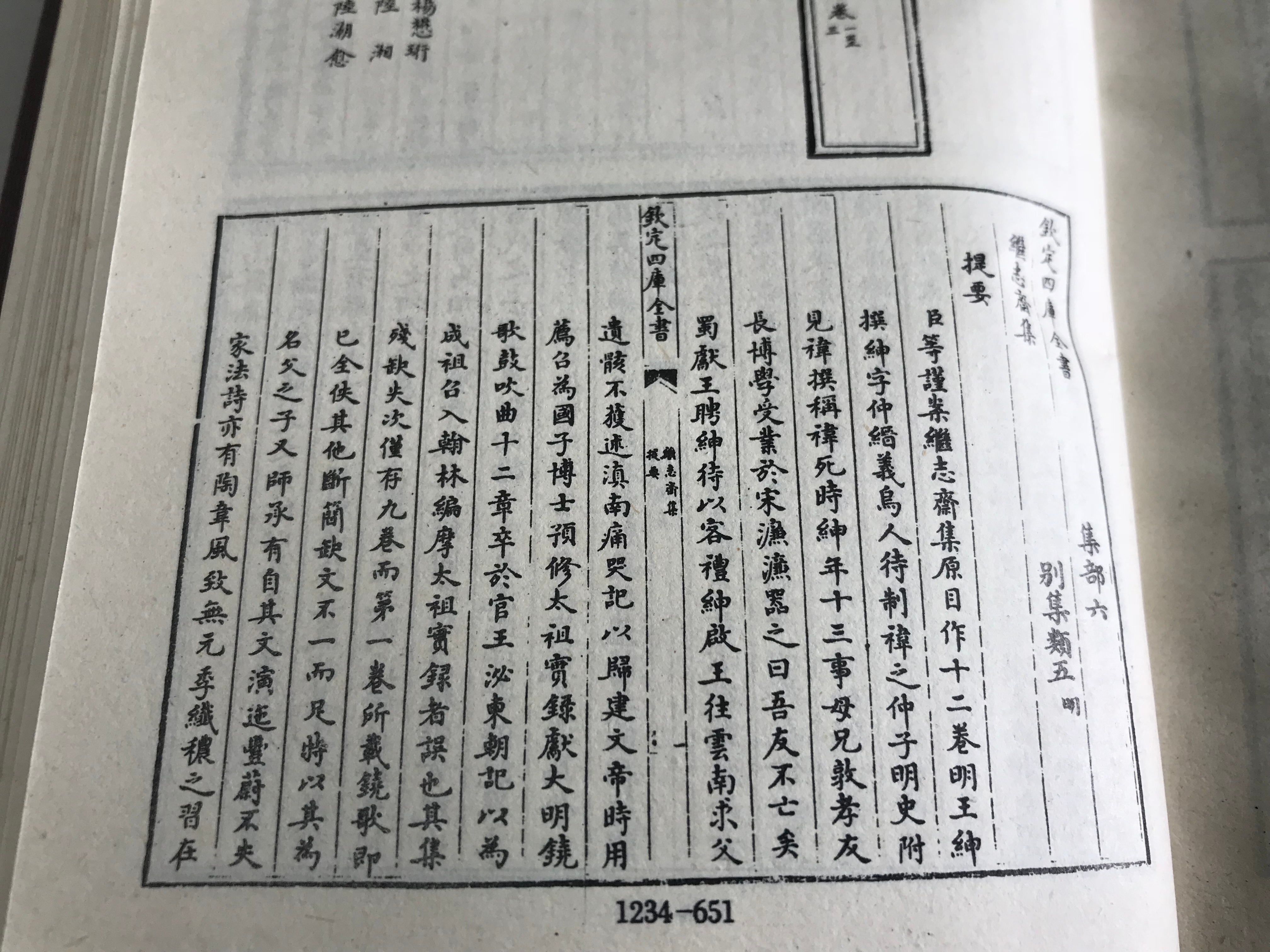

父亲死时,王绅才13岁,是哥哥王绶把他抚养成人。王绅长大后学识广博,跟随宋濂学习,宋濂很器重他,说“我的朋友并未死去”。建文帝时,应召为国子博士,参与修撰《太祖实录》。与方孝孺交好。

王绅的儿子王稌,跟随方孝孺学习。方孝孺遭杀害后,他和友人偷偷收殓了方孝孺的遗骸,差点导致不测之祸,从此决定不求仕途。起初,王绅悲痛父亲的惨死,吃饭不设两菜。王稌守着这个规矩,父亲死后,三年居丧期间不饮酒、不吃肉,其门生私赠谥号“孝庄先生”。

王稌的儿子王汶,成化十四年考中进士,授官中书舍人。后来他因病辞职回家,在齐山下读书自娱……王氏一脉,文章、节义交相辉映,青史永留。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。