2019-12-19 00:00:00

来源: 金华新闻客户端

记者 章果果

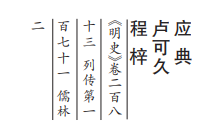

《明史》卷二百八十三 列传第一百七十一 儒林二

应典、卢可久、程梓,他们的名字同时出现在《明史·儒林二》中,“皆永康诸生” “皆师守仁”。虽然正史只数语带过,然而,对于永康教育史而言,他们绝对是值得大书一笔的人物。

提到五峰书院,人们的第一联想就是陈亮,其实,陈亮讲学时,并无五峰书院一说,而只是寿山一石洞。五峰书院之始创,并在之后一段时间内声名鹊起、学者云集,与上述三位有莫大干系。

当然,一切都还要从明代大儒王阳明说起。王阳明的学说在浙东崛起后,一时间,学者趋之若鹜。这其中,就有不少金华学子的身影。

应典出生于芝英一个崇文重教的家庭,他的曾祖父应仕廉曾经独自一人捐建当时永康县的明伦学堂。应典从小志向不凡,潜心研读经史,手不释卷。他是正德九年(1514)进士,当过官,但他是官场上的一个异类,在朝中有30年的名籍,做官只做了一个任期。他很早就息心名利,绝意官场,在家侍奉老母亲,并且,把访学、传道视为终身事业。他是永康最早接触阳明学问的人之一,他的好友、王阳明高徒黄绾曾来永康讲学,撒下良知学的种子。1523年,应典携方岩文楼村人程梓拜访王阳明,得致良知之说,成为王门弟子。

同一年,21岁的儒堂人卢可久,也与几位同窗一起,打算前往余姚受业于王阳明。他的父亲卢琏为此卖了部分田产,作为儿子的束脩及生活费,并赋戎行诗一首:“阿儿有志投明师,异时独抱稷山归。阿儿无志荒于嬉,毷我老眼徒依依……”

卢可久并没有辜负父亲厚望,在王阳明门下潜心研究学问,历时二年。第三年,他再去拜访王阳明时,已大有长进。1527年,他辞别王阳明。王阳明恋恋不舍地感叹:“子归,吾魄已随之往矣。”

卢可久归来后,也去了寿山。应典、程梓已在此讲学传授阳明学说。建丽泽祠、太守题额名“五峰书院”、建学易斋……五峰书院规模渐成。几位学者将其后半生都献给了这五座山峰围成的精神桃花源。在他们的带领下,五峰书院声誉日隆,精英云集,盛极一时,成就了永康文化史的又一座高峰。

1547年,86岁的应典病重,褥坐门口,对前来探病问候之人,拳拳勉以良知之学。等到不会说话了,不时转头看从侄应廷育,似乎有什么要嘱咐。应廷育一件件历举家中事,他总摇头。当告慰五峰书院之事一定牢记在心时,这才连连点头,缓缓合上双眼。

卢可久在五峰书院专注讲学四五十年,人生没有波澜壮阔的画卷,然而静水深流,非同凡响。1579年去世,享年76岁。程梓也将毕生精力与心血倾注于五峰书院,享年90岁。他们之后,五峰书院学脉绵延,程梓的儿子程正谊、松溪先生程文德都曾在五峰讲学。他俩的故事,将在不久后登场。

后来,五峰书院归于寂静,直至抗战时期,迎来又一番热闹。之后又复归寂静。如今唯有石洞一个、牌匾几块,和着风声鸟鸣、树木苍翠,令人遥想当年盛况。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。