2020-03-08 15:01:53

来源: 金华新闻客户端

记者 许健楠

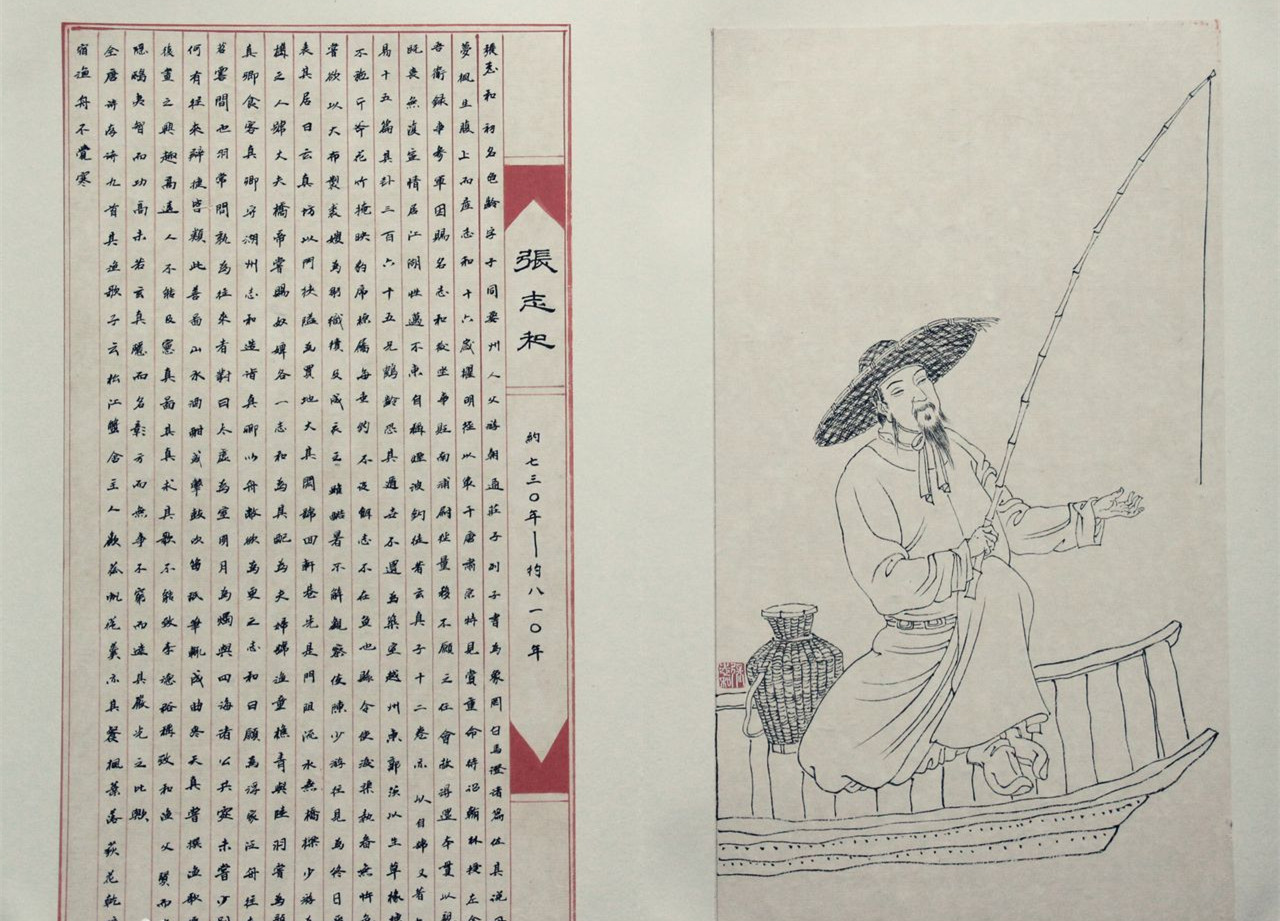

《新唐书》卷一百九十六,列传第一百二十一,《隐逸列传》 张志和

唐代,那是一个真正的文坛盛世。金华出了两位大诗人,一位是“初唐四杰”之一的骆宾王,另一位是张志和。

湖州城,西塞山前,公元773年。张志和去湖州拜谒老友颜真卿,一番开怀畅饮,一通吟诗作对,便成就了一篇千古绝唱的《渔歌子》:

西塞山前白鹭飞,

桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠、绿蓑衣,

斜风细雨不须归。

暮春时节,江南水乡,浩渺烟波,白色的鹭鸟,红色的桃花,青色的箬笠,绿色的蓑衣,所有色彩汇聚起来,美得像一幅画。

1000多年来,这首脍炙人口的《渔歌子》被广为传唱,还被小学语文课本收录其中。不仅历代文豪争先追捧,连日本天皇都是他的“铁粉”,为他疯狂打call,在当时的日本,张志和就是家喻户晓的明星。日本对于中华文明的敬畏,多半源于唐代,而张志和的诗,或许就是这份敬畏的一块重要基石。

苏轼曾说过:“爱酒陶元亮,能诗张志和。”张志和不但能作诗,他的画作也被奉为逸品,明代董其昌《画旨》曾云:“昔人以逸品置神品至上,历代唯张志和可无愧色。”

张志和是兰溪人?

让人略感遗憾的是,这样一位名副其实的金华历史文化名人,在八婺大地上,却很难找寻有关他的蛛丝马迹。就连他是金华哪里人,也曾是一个千古之谜。

几经辗转,记者找到一位地方文化爱好者张涌淮,作为兰溪张氏后人,研究族谱多年,他发现了张志和的一段人生轨迹。

根据他的研究,最早来兰溪定居的是张济(张济是汉留侯张良后代,父是张嗣宗官至唐朝初国子监祭酒,是当时主管全国教育的最高行政长官),当其他兄弟散居长三角时,张济夫妇带上三个儿子告别宗祠,毅然南下数百里,沿着钱塘江西行,看到兰江两岸山色迷人,就在兰溪安居下来,张济因此成为兰溪张氏之袓。

张济的大儿子张玒辞掉饶州刺史之后,又沿新安江西进,来到黄山脚下(今安徽省祁门县)安家落户,张志和就是张玒的孙子。

张涌淮考证认为,张志和的祖籍地在兰溪。为此,他曾两次前往祁门县寻访,并找到张志和的后人张国建。

张国建告诉记者,他与张志和同村、同宗。“村里有一棵四五十厘米粗的雪梨树,相传跟张志和有关,他当过将军,我们都叫他‘雪梨将军’。”

张国建的家就在原先的将军祠堂隔壁,“破四旧”时,祠堂被毁,他的父亲抢救出一条“将军”左腿,留作纪念。他说,一棵梨树,一条“腿”,是村里仅存的与张志和有关的东西。关于张志和的故事,央视还找他拍过纪录片。

在祁门城里,还有两块碑,上面刻着张志和的生平和作品。新城区还有一条路,名叫“志和路”。“从族谱上来看,张志和的祖籍在金华,我们同根同源。”

一本专著 一个传奇

除了张涌淮对于张志和身世的考证,记者还从浙江师范大学图书馆找到一本名为《张志和研究》的书。作者是浙江师范大学中文系古典文学教研室主任陈耀东。

彼时,张志和研究一片空白,成了“被遗忘的角落”。陈耀东像“蚂蚁啃骨头”一般,花了20多年时间,乃成此书。

多亏了这部书,张志和的一生在我眼前逐渐延展开来。要不然,我也跟普通大众一般,除了知道《渔歌子》是他的杰作之外,对他的了解几乎一片空白。

小时候,张志和就是一个神童。三岁读书,六岁能写文章,八岁时跟随父亲在翰林院游玩,宋学士以锦林文集戏之,张志和过目成诵,传为佳话。

他原来叫龟龄,太子李亨(后来的唐肃宗)给他改名为志和。厉害了,连名字都是皇帝起的。16岁那年,科举考中之后就当了官,做了翰林待诏(皇帝的顾问),以及左金吾卫录事参军(掌管朝廷治安工作的秘书)。唐肃宗继位后,他当过左金吾卫大将军;757年,张志和被封为金紫光禄大夫。

这一路,张志和真可谓志得意满,意气风发。

也许是过往太顺了,人生起落,旦夕之间。他遭遇一场政治横祸,被贬到重庆万州。祸不单行,仕途失意,家庭变故,他的父母、妻子在数年内接连去世。

张志和对官场的心灰意冷,转变为对世外桃源的向往。历史总是如此舍得:一位政坛新星突然陨落,一位杰出诗人迎面走来。任何伟大与卓越,都是有铺陈的。所有的一切,都是命运最好的安排。

历史长河中,也许有这样一个画面:他微笑着,回头看了一眼残阳如血的晚霞,背上行囊,择一叶扁舟,渐渐远行。青箬笠、绿蓑衣,斜风细雨不须归。

那一刻,他是一个真正的隐士。即便皇帝召唤,他也不回头。他在《自叙》诗中写道:“世事艰难如意少,功名荣耀误人多。浮云富贵非吾愿,且买扁舟理钓蓑。”他还将唐肃宗赐给他的一奴一婢配为夫妇,号曰渔童、樵青。

“茶圣”陆羽经常问张志和“与谁往来?”他回答:“我以太虚做住房,以明月做灯烛,与四海诸公一起相处,从来没有过别离,怎么还有往来?”

“铁杆知音”颜真卿嫌张志和的船太破旧,想送他一套房子。他不要,说要住在船上,往来水草烟波之间,是人生一大幸事。颜真卿拗不过,只好送给他一条新船。

300多年后,李清照凭栏远眺,感叹“只恐双溪蚱蜢舟,载不动许多愁”。奔流不息的婺江,也曾百舸争流。张志和这条蚱蜢舟,可曾顺流回乡,泛舟婺江?

张志和的人生,仅有30年,留给后世的作品不多,只有3万余字的《玄真子》以及诗9首,却足够耀眼。儿时在家乡,进长安城做官,隐居绍兴近10年,最后死在湖州。若是没有起落沉浮的人生感悟,以及云游四方的生活阅历,怕是难以成就意境高远、生动传神的《渔歌子》。

于后人而言,一个吟者因冠冕而喑哑了歌声,才是真正值得叹惋的;一个诗人,因功名而丢了诗情,才是真正让人可惜的;一个才子,因政务而陷入平庸,才是真正需要抱怨的。

张志和与《渔歌子》的不朽告诉我们,无论宦海沉浮、百转千回,是金子,总会发光;即使身居敝舟,一箪食,一瓢饮,仍不改其乐,闲庭信步;就算瓶无储粟,生无所资,依旧怡然自得,赏菊吟诗,才是人生应有的姿态。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。