2020-04-16 12:03:29

来源: 金华日报

金华新闻客户端4月16日消息 记者 夏斌婷 文/摄

在武义寿仙谷景区寿仙村,有一对父子,都对寿文化情有独钟。一个坚持数十年寻找不同的寿字,绘制万寿长卷,写成《万寿大观》一书;一个则将祖宅装修成寿文化馆,供游人免费参观。

与寿文化结缘

“中国方块字博大精深。在众多汉字中,字形变化最繁多、字义最让人倾注愿望的,非‘寿’字莫属……”方耕今年85岁,提到他热爱的寿文化,就有说不完的话题。

方耕是武义陶宅人,出生于1936年,自称“山野草民”,1956年由武义明招中学考入金华师范学校。他先后在武义后树、下杨、白姆、陶宅等地的中小学任教,教过数学、语文、美术、体育等课目,当过教导主任、乡镇教育干部。退休后,他又入中国书画函授大学中国画专业深造。

1990年,武义县政府旅游办公室组织专家调查景观资源,方耕应邀作陪。同行的陈南山意外发现半山崖壁上似有一个200多平方米的天然巨“寿”:上半字像蟠桃,下半字似鳌鱼。方耕一查书法大字典,此字竟与唐代书法家李邕所出的寿字近似。

这一景区因而被称为“寿星岩”,开始注入寿文化内涵。之后,在老鹰岩前塑造一尊7.7米高的老寿星。1999年再度启动开发,时任武义县旅游局局长朱红将这一景区命名为“寿仙谷”。

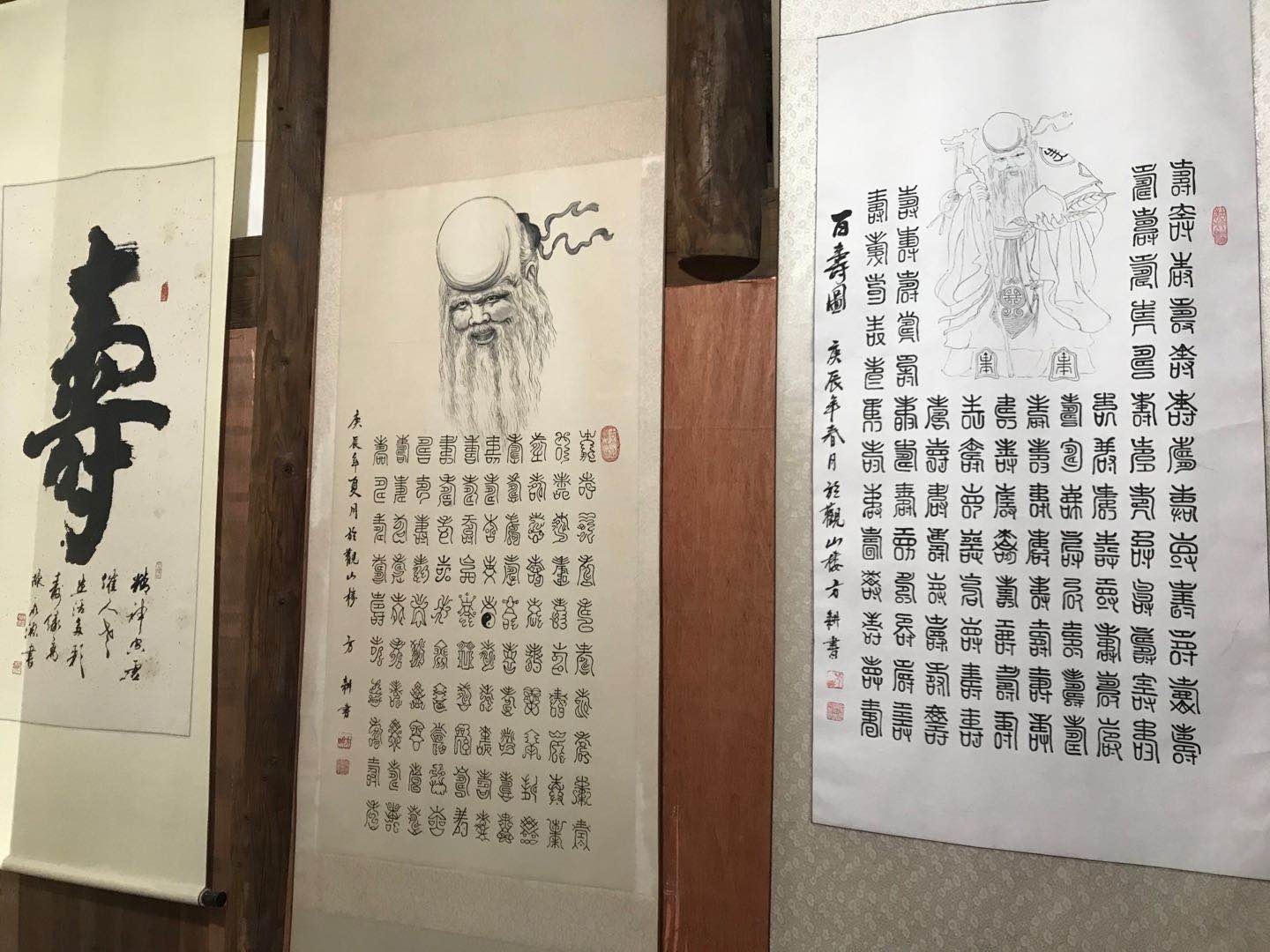

此后,方耕开始收集各种寿字。寿仙谷景区建设时,就从他处征集了中国历代帝王、文化名人所书的寿字字样,在景区岩壁上雕设了百寿石刻景观。

开启集“寿”之旅

集寿之旅开启后,各地古董市场、新华书店、图书馆就成了方耕常去之处。他经常骑一辆自行车,巡走偏僻村落寻觅寿文化物件。外出旅游,他也是心不在景,惟在寿字,悉心搜索。

1996年夏,方耕赴京探望著名农学家、叔父方粹农。他一头钻进国家图书馆,在书海中寻觅了3天,发现未曾见过的2200多个寿字,兴高采烈地花了一个月的退休工资一一复印收藏。他还大量搜购相关书籍,订阅相关报刊,每发现未见过的寿字,就会惊喜万分,邀请好友分享。

在古玩店发现一个有寿字纹样的残碗底,他重金求购。侄女出差景德镇时发现一件印有244个寿字的瓷器,价格不菲,他还是请求代购。一次,到朋友家喝茶,他发现有只布满尘垢的老漆盒。仔细一看,上面装饰着若干不同字形的寿字,他便如获至宝地求以收藏……就这样,方耕收购了数以千计带寿字的铜钱、碗碟、茶具、瓷片……

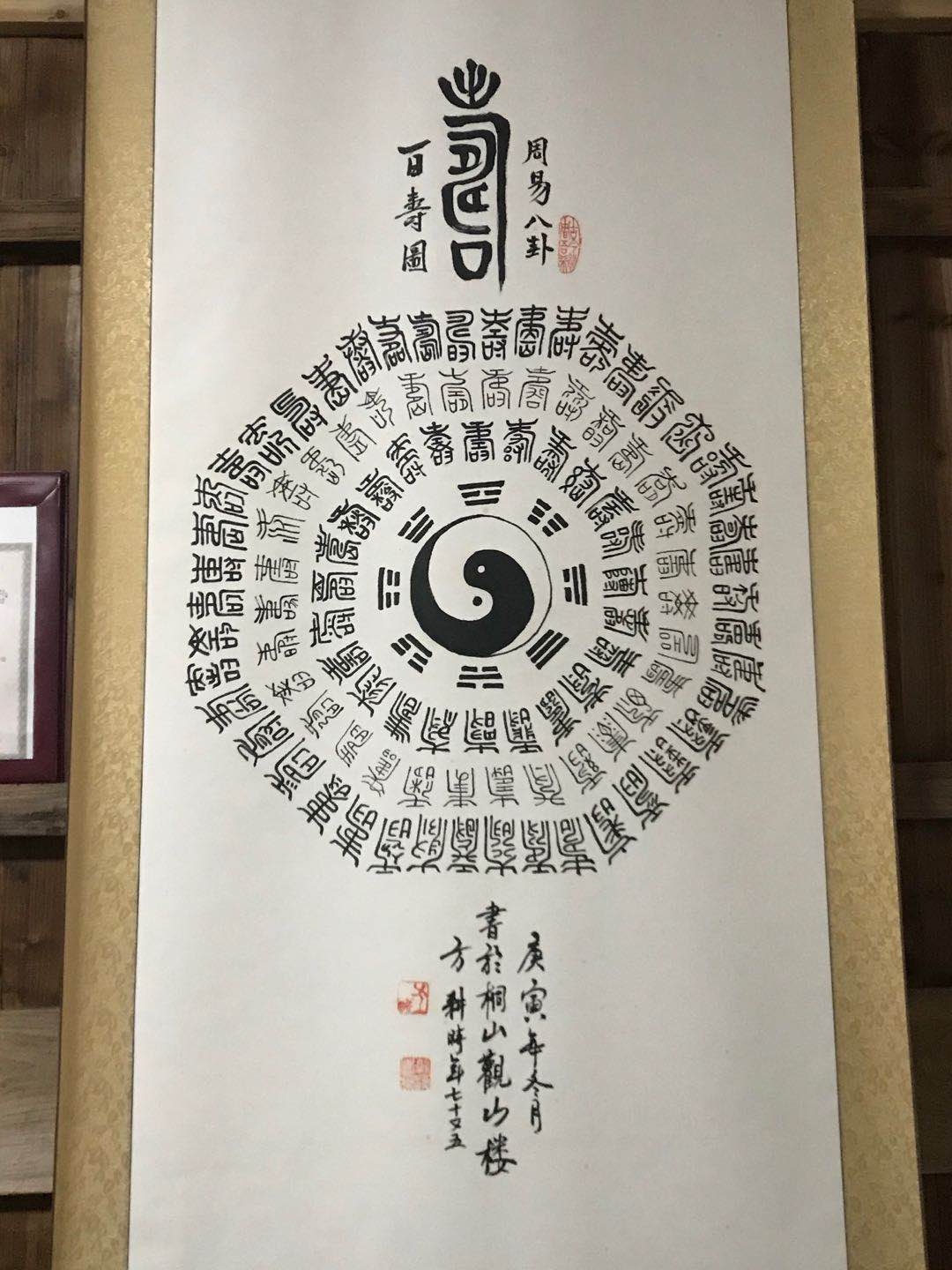

方耕喜爱书法,几乎每天都写寿字。各种字体风格组合的“百寿”,他写过百余幅,最大的单个“寿”字高达3米左右。杭州出版社2000年出版的《寿典》,方耕提供的9个寿字入选。他的作品还多次在国家级大赛中获奖。

写字之余,方耕还书写立轴寿屏、巨幅寿字、寿器、寿扇,雕刻寿字印章120多枚。

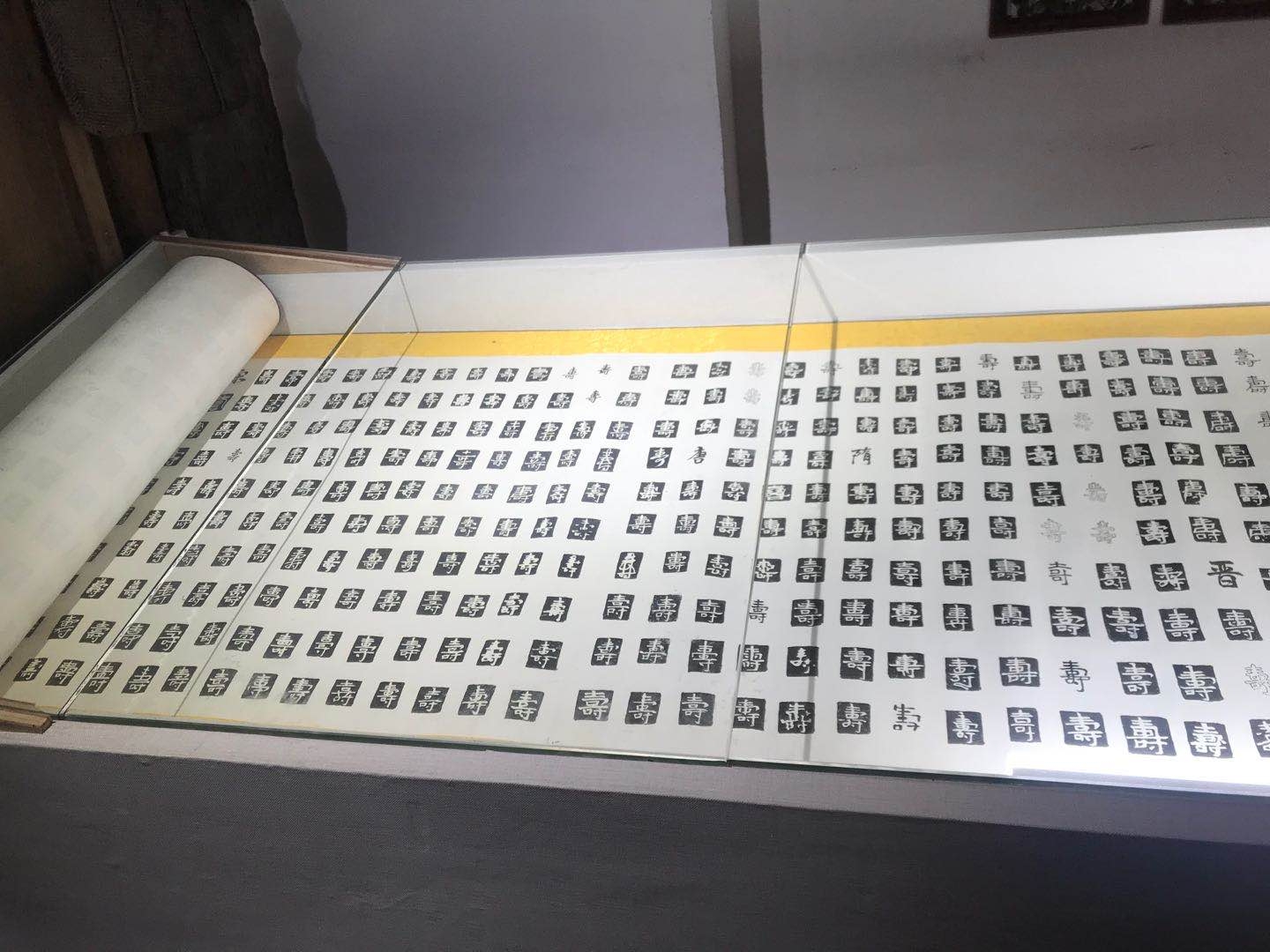

他还曾用39幅四尺宣纸书写不同字体的寿字一万余个,拼接裱好长60米、宽65厘米的“万寿长卷”,在当地传为佳话。

(万寿长卷一角)

2017年6月,他所作的《万寿大观》一书出版,收录了11111个形体各异的“寿”字。

祖宅变身寿文化展馆

1970年出生的方青曾在原武义酒厂工作了8年,受父亲方耕的影响,喜欢收藏古董,尤其爱收藏中国传统的老式家具。他的“寻宝”足迹已经跨出浙江,来到福建、江西、安徽等地。

2017年,父亲完成“万寿长卷”,方青萌生了建寿文化馆的念头。他想到了老家的祖宅——坐落在寿仙村寿星路36号的“贵和堂”。

方青说,始建于清道光二十七(1847)年的贵和堂,由他的太公方兆清耗时3年建成。贵和堂系婺派建筑9间堂楼,占地面积约480平方米,是寿仙村建筑体量最大、建筑档次最高的民居建筑,也是该村唯一被列入武义县文物保护单位的古建筑。取名贵和堂,意在勉励后人以和为贵,以德致寿。巧的是,居住此屋者,不少都是寿星。

因年久失修,贵和堂堂楼破漏霉烂。方青同妻子用了一年时间进行抢修,耗资100多万元。

修缮完成后,方青把收藏的老家具搬至老宅中,又加入父亲创作的“万寿长卷”、寿字印章、陶瓷器等寿字收藏品,将其改建成寿文化展览馆。

去年11月26日,寿文化展览馆开馆,如今已成景区游客必到的景点。

“展览馆免费对外开放,吸引了许多人前来观摩,还成了一些学校的研学基地。”方青说,中国的寿文化源远流长、值得弘扬,他希望结合寿仙谷景区的优势与特色,进一步挖掘寿文化的内涵。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。