2020-06-05 15:07:09

来源: 金华日报

金华新闻客户端6月5日消息 金华日报记者 杜晓萍 文/摄

个人名片

王玉涛,安徽休宁人,1933年出生。1949年5—6月,在中国人民解放军第二野战军任学员。1949年6月至1955年12月,在中国人民解放军第12军任文教主任、队员等。1956年1月至1961年9月,在河南省汤阴县水利局、计划委员会任科员。1961年10月至1978年10月,在东阳县文化馆任干部。1978年11月至1993年4月,在东阳文物管理办公室任副主任。1985年入党,1993年离休。

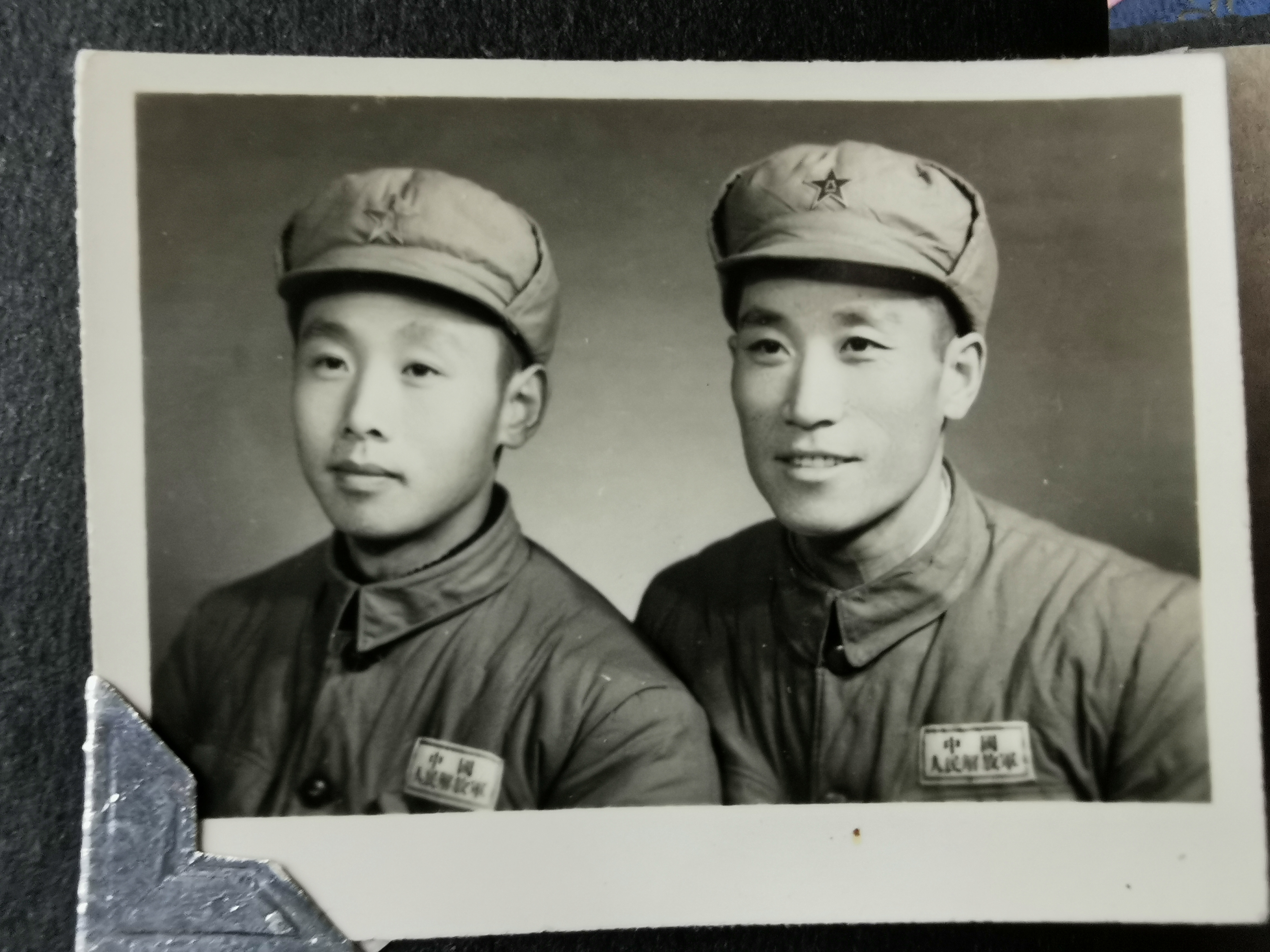

王玉涛的家中挂着一幅合照,是“12军抗美援朝文艺老战士回部队”合影留念照,附有曾任第12军军长李德生为原12军文工团的题字——战斗的文工团。

1

敌机来了就隐蔽

飞走了就战斗

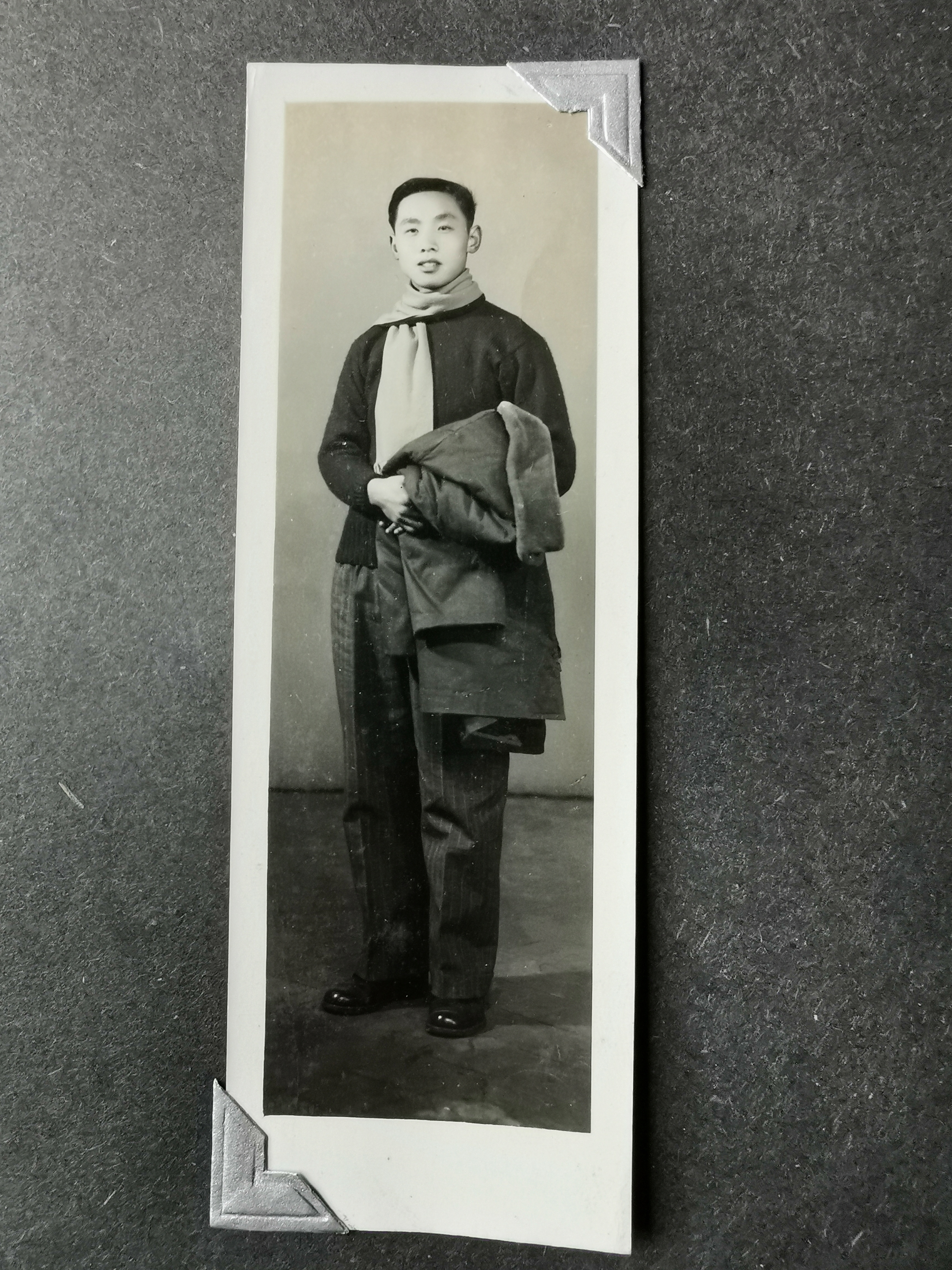

王玉涛原本是个“理工男”,入伍前在安徽省立高级工业职业学校读高一。“旧社会有‘好男不当兵、好铁不打钉’的说法。”王玉涛说,“解放军来招生,我一开始是奔着‘军政干部学校’去的。”到了部队,王玉涛被选入第12军文工团,负责男高音。从“理工男”到文艺工作者,除了身份的转变,他的思想也逐渐发生变化,决心要为解放劳苦民众贡献一份力量。

1949年,第12军在第二野战军第3兵团的建制内参与进军四川,协同兄弟部队解放重庆。进军大西南的苦,王玉涛记忆犹新。

从湘鄂边境到四川,行程几千里,部队每天要走百余里路,是一场意志和耐力的较量。白马山位于重庆武隆,是拱卫重庆外围的最后一道屏障。翻越白马山时,为了追上敌人,部队经常在山上抄小路走。山路崎岖,风雨交加,一步一滑,摔跤成了家常便饭。“有一天,我摔了11跤。”王玉涛摔得多,就总结出了经验,“摔跤了不能生气,也不能急,不然马上又会摔,只能慢慢地爬起来,老老实实继续走。”据悉,白马山战役的胜利为解放重庆及解放大西南奠定了基础。

1950年12月,王玉涛随部队抗美援朝,担任文化教员。他利用战斗间隙教战士学文化,大地或木板当纸,木棍或石头作笔,敌机来了就隐蔽,飞走了又随时准备战斗。

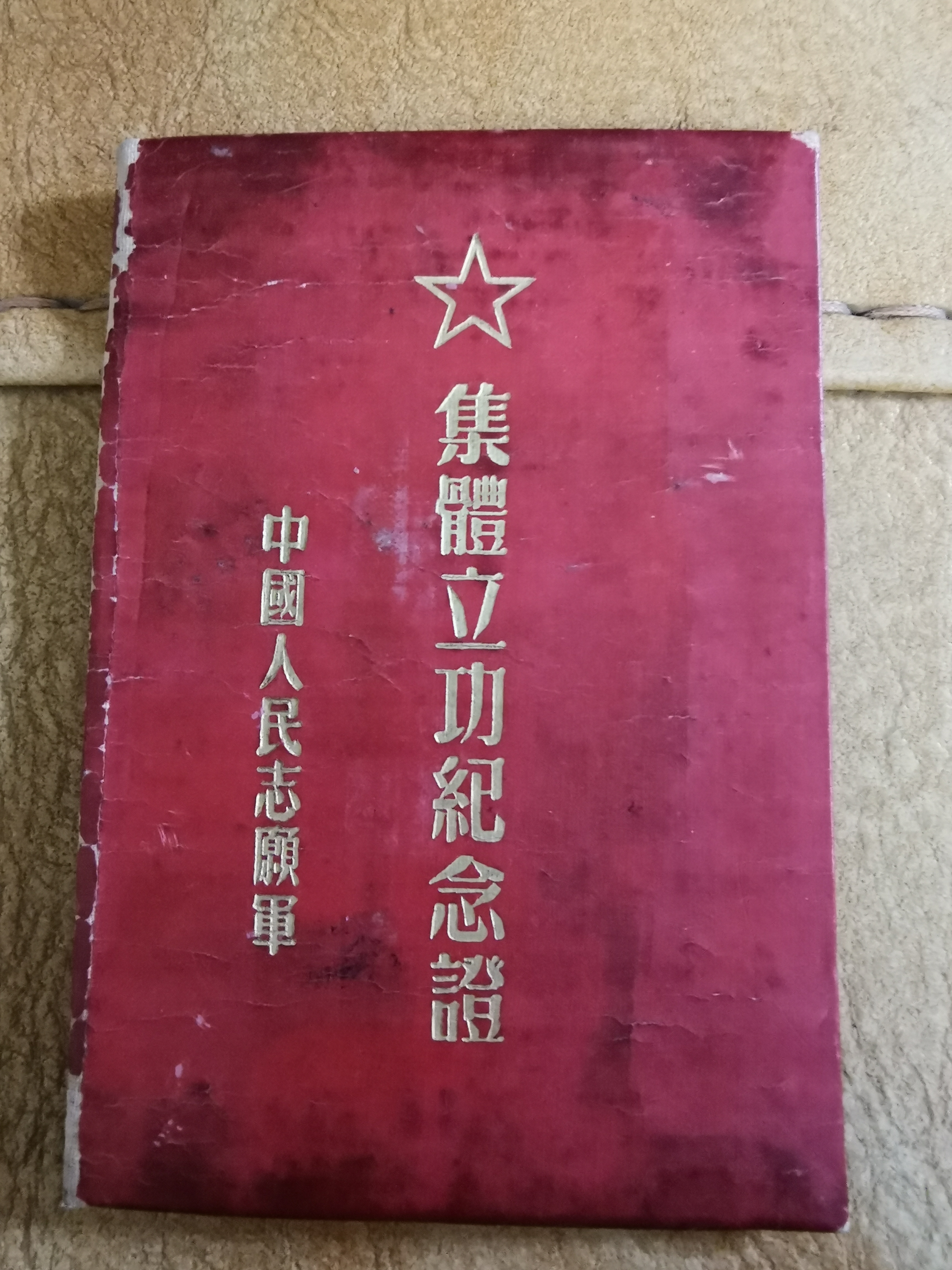

1952年10月14日至11月25日,中国人民志愿军与“联合国军”在上甘岭及其附近地区展开战斗。记者在“中国人民志愿军集体立功纪念证”上看到,当时,王玉涛是第34师102团8连文教组长(主任)。他和8连的战士们一起,与敌军作战。“飞机、炮弹来了,我们就隐蔽;走了,我们就出来,向敌军扔手榴弹、手雷、爆破筒。”8连战士为上甘岭战役的胜利作出了贡献,荣记集体二等功。

2

最满意的事是

为卢宅申请“国保”

1954年,第12军回国,王玉涛随部队到了金华。在这里,他遇见了自己的爱人。1956年,他转业到河南工作,两人以书信来往,于1958年结婚。婚后,王玉涛仍在河南任职,妻子留在金华工作,直到1961年,王玉涛申请调回金华。从那时起,他又与“文”打交道。

起初,王玉涛在东阳县文化馆任职。1964—1965年,东阳县文化馆、剧团等经常组织文艺宣传队巡回演出,组织干部群众观看,既丰富文化生活,又陶冶情操。

后来,王玉涛把重心转移到文物工作中,他对自己最满意的一项工作是为卢宅申请国家重点文物保护单位。“上级部门开始重视古建筑保护工作,我发现卢宅‘对口’,就想上报申请‘国保’单位。”王玉涛自掏腰包买了两台照相机,拍古建筑照片,并委托卢宅一位老人在东阳境内搜集卢宅家谱,挖掘、整理卢宅的历史文化,前后花了两三年时间。1988年,国务院公布东阳卢宅为全国重点文物保护单位。

今年,王玉涛88岁,记忆力不错,身体还算硬朗,几乎每天都出门,一人拄着拐杖去买菜,或在小区内溜达一圈。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。