2021-02-27 19:00:00

来源: 无

元宵

万年上山重磅亮相央视

昨天上午9时

中央电视台新闻频道《新闻直播间》

推出三集系列报道《稻从何处来》

长约8分钟

昨天上午10时

央视新闻客户端

推出万年上山直播

时长45分钟

万年上山在这个元宵佳节

向全国观众呈现了

一道特别的新年佳肴

三集连播探寻“一粒米的万年演变史”

三集系列报道《稻从何处来》从不同角度,探寻“一粒米的万年演变史”。

在这个名为“万年浙江,从这里开始”的上山文化考古成果展上,最显眼的就是这粒碳化稻米,旁边陈列的这三件文物,则证实了这粒米是怎么驯化来的。

上山遗址发现者、浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平在《走进上山文化特展 看一粒米的万年演变史》出镜,详细向全国观众介绍了万年稻米的驯化经过。

“这个大口盆里我们发现了大量的稻壳。上山遗址发现的百分之八九十的陶器里面都掺有稻壳,这充分说明一万年前的上山人已经在吃大米了。我们又发现了碾磨脱壳的工具,就是石磨盘和石磨棒。通过实验考古,脱壳效果很好。另外我们还发现了水稻的收割证据,就是石片石器,上山出现了一个关于早期稻作的证据链。”

蒋乐平在接受中央电视台记者采访时强调,在全球稻作史上,这样完整的证据链最早出现在上山遗址。

特展中还展出了在义乌桥头遗址发现的世界上最早的彩陶,考古学家对彩陶做了检测,发现了糊化淀粉残留物,符合早期酿酒的工艺。

蒋乐平说:“在先进稻作文明的支撑下 ,上山先民开始进入到了一种比较稳定的、有质量的生活,这和上山文化作为稻作文化的起源地是相吻合的。酿酒工艺,是对水稻利用的精深化的体现。”

在《上山文化遗址:世界稻作文化起源地》出镜的美国新墨西哥大学人类学系教授、博士沃特威尔斯,曾和蒋乐平一起出席2019年12月14—16日在上海举行的第四届世界考古论坛。当年,上山文化作为浙江省唯一的考古研究成果,亮相第四届世界考古论坛。沃特威尔斯说:“水稻是人类历史和文化发展过程中最重要的农作物之一,能够将这方面的发现向前推到九千年以前,甚至到一万年或一万年以前,这实在是个非常令人惊喜的发现,也是个非常重要的发现。”

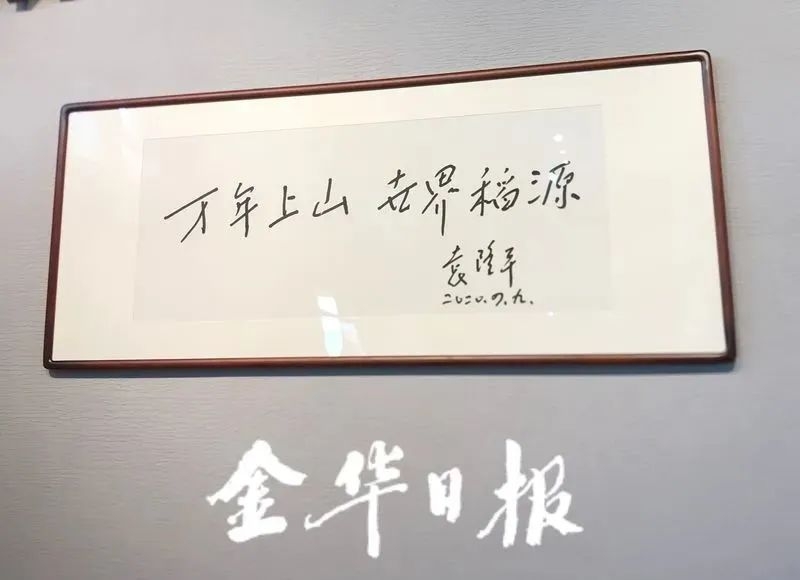

共和国勋章获得者、中国工程院院士、世界杂交水稻之父袁隆平为浦江上山遗址题词:“万年上山 世界稻源”,《金华日报》曾多次报道袁隆平和万年上山的缘分。2020年10月21日,记者和蒋乐平、徐利民等一起,上门拜访袁隆平,袁隆平和万年上山以稻为媒,由衷点赞:“万年稻米啊,不简单!不简单!”

在《走进上山文化特展 看一粒米的万年演变史》中,也多次出现了袁隆平的画面:“上世纪60年代,袁隆平开始进行杂交水稻的研究、选育和推广,单产较之前品种提高了20%到30%,并多次打破世界粳稻单产纪录,我国水稻产量实现了第二次大突破,其技术推广到全球各地。1996年,我国农业部正式启动‘超级稻’研究,产量不断提高。如今,大米已经成为了全世界人们最主要的粮食作物。”

一粒米的万年演变史照亮历史星空,稻作文明亘古常新。

元宵当天的直播现场就放在浙江省博物馆,主持人手举一颗汤圆出镜,开场白非常应景:“今天是正月十五,元宵节,想必大家一定会吃元宵。你们看,我手上的这个元宵,外皮是糯米。你知道吗?糯米是稻米的一种。任何一种食物, 它不仅是食物本身,背后承载的更多是历史和文化的积淀。今天,让我们一起穿越到一万年前,一起走近上山文化,看看万年前的稻米长什么样,万年前的稻作文化又是什么?”

直播当天,蒋乐平出差浦江,出镜接受采访的是两位年轻人,浙江省文物考古研究所科技考古室副主任仲召兵、浙江省文物考古研究所研究员孙瀚龙。

“他们讲得很好,比我还到位。”打电话采访时,蒋乐平正在看央视新闻客户端直播。

央视的重磅宣传

带火了万年上山的知名度

全国网友反响热烈

纷纷留言

“一颗跨越万年的种子,一段波澜壮阔的历史。”

“涨知识了,原来稻从浦江上山来。”

“转起,让更多人知道上山文化。”

“这粒米来头不简单啊!”

“稻从上山来,来之不易哇,要珍惜粮食。”

……

蒋乐平透露,万年上山亮相央视央广,这么集中、密集的宣传力度,还是第一次。

万年上山名气日盛。

就在元宵央视播出当天,浙江省电视台派出团队进驻浦江县上山考古遗址公园,拍摄 “上山文化公开课”。

据悉,该公开课为中纪委的命题作文。

上山文化考古的重大发现,标志着中国和世界稻作文化、农业文化和农业文明的开始,具有划时代的意义。

由于上山文化遗址分布范围广,涉及行政区划多。去年9月,包括19处上山文化遗址所在地在内,国内外上百名专家学者自发成立了上山文化联盟,约定每年在浦江召开学术研究会。去年11月,中国考古学会正式将上山文化确定为世界稻作文化起源地。

万年上山迈出了从旷野走向文明的第一步,社会各界对其申遗的呼声日渐强烈。

著名考古学家、国家文物局专家组成员、北京大学教授严文明为万年上山题词“远古中华第一村”。去年11月12—14日,上山遗址发现20周年学术研讨会在浦江隆重召开,88岁高龄的严文明因为身体原因,无法亲赴盛会。远在北京的他发来祝福视频,明确表达了上山文化申请世界文化遗产的殷殷希望:“稻作农业世界第一、彩陶世界第一,这样的文化,这样的遗址,当然是有资格申请世界文化遗产的。”

助力杭州西湖、良渚古城遗址成功申遗的中国建筑设计研究院总规划师、研究员陈同滨,也非常看好万年上山,多次前往浦江实地踏勘。她说:“我们很庆幸有这么一个具有潜力的世界遗产。它不仅仅是中华文明的,更是人类文明史的,所以严文明先生会很明确地说。上山是继良渚之后,所有中国申遗预备名单中最具有价值的一个项目。”

稻从何处来?

穿越万年,见证历史。

文明之花,

从这里绽放,

漂洋过海拥抱世界

……

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。