2021-02-27 22:00:00

来源: 浦江发布

金华新闻客户端2月27日消息

中央广播电视总台2月26日全平台长时间全方位宣传报道了上山文化。

中央广播电视旗下各平台发挥特色优势,从不同侧重点入手,详细介绍了上山文化,着重介绍了浦江上山遗址。

2月26日,中央电视台新闻频道上午9点档《新闻直播间》推出三集系列报道《稻从何处来》,长约8分钟。微博《央视新闻》、央广网、央视网、央视新闻客户端、微信公众号《央视新闻》都聚焦万年上山。今早10点,央视新闻客户端还直播了万年上山,直播时长45分钟。“不忘初心、追思先祖”,这45分钟直播是堂生动的文化课。

中央广播电视总台今天对上山文化的全平台宣传报道,引来全国观众网友的纷纷点赞:涨知识了,原来稻从浦江上山来;转起,让更多人知道上山文化;稻从上山来,来之不易哇,要珍惜粮食……

全国观众网友对这次全平台报道的反响极为热烈,截至下午4点半,仅央视新闻客户端阅读量就达64380,央视新闻微信阅读量仅半小时就达到了10万+……

这是元宵的喜讯。据悉,后期央视还要把上山作为今年的宣传重点课题。

稻米,也是我们常说的水稻,是我国最主要的粮食作物之一。近期,在浙江省博物馆举办的一个特展上,展出了一批上山文化的代表性文物,它们揭秘了稻米是怎么来的,引起了很多人的兴趣。

在这个名为“万年浙江,从这里开始”的上山文化考古成果展上,最显眼的就是这粒碳化稻米,旁边陈列的这三件文物,则证实了这粒米是怎么驯化来的。

浙江省文物考古研究所研究员 蒋乐平:这个大口盆里我们发现了大量的稻壳。上山遗址发现的百分之八九十的陶器里面都掺有稻壳,这充分说明一万年前的上山人已经在吃大米了。我们又发现了他们碾磨脱壳的工具,就是石磨盘和石磨棒。通过实验考古,脱壳效果很好。另外我们还发现了水稻的收割的证据,就是石片石器。这些上面我们就针对性地进行了微痕分析,就是收割水稻。这样的话,我们上山就出现了一个关于早期稻作的证据链。

蒋乐平是上山遗址的发现者,研究上山文化已经20多年了。他强调,这样完整的证据链在全球稻作史上是第一次。特展中还展出了世界上最早的彩陶。

浙江省文物考古研究所研究员 蒋乐平:在先进稻作文明的支撑下 ,(上山先民)开始进入到了一种比较稳定的、有质量的生活,这和上山文化作为稻作文化的起源地是相吻合的。

考古学家对彩陶做了检测,发现了糊化淀粉残留物,符合早期酿酒的工艺。

浙江省文物考古研究所研究员 蒋乐平:我们发现的是米酒,是对水稻利用的精深化的体现。

上山文化遗址:世界稻作文化起源地

最早种稻的证据链、最早的彩陶,以及发现酒的酿造工艺,这些都是稻作文明的重要特征。那上山文化遗址究竟是怎样的一个遗址呢?

2000年,在浙江省金华市浦江县黄宅镇渠南村北一个叫上山的土丘上,考古学家发掘出大量的碳化稻米及其驯化的工具。经北京大学鉴定,1万年前,上山先民就已经开始栽培水稻。

美国新墨西哥大学人类学系教授 沃特威尔斯博士:水稻是人类历史和文化发展过程中最重要的农作物之一,所以能够将这方面的发现向前推到九千年以前,甚至到一万年或一万年以前,这实在是个非常令人惊喜的发现,也是个非常重要的发现。

2006年11月,考古界宣布,在浦江上山找到了人类文明的一个重要源头,并将其命名为“上山文化”。随后,考古工作者在钱塘江上游及附近地区,陆续发现了19处上山文化遗址,其中有东亚大陆最早最完整的环壕聚落、中央台地、墓葬群和器物群,及一具完整的人类骸骨。“上山文化”是迄今我国境内乃至东亚地区发现的规模最大、分布最为集中的早期新石器时代遗址群。

中国社会科学院史前考古研究室副主任 周振宇:它表现出来的已经是非常成熟的一种稻作农业,可以说是稻作文明或者是稻作文化的一个非常重要的一个祖先型的一种类型存在。那么它很有可能是后来发达的稻作农业,包括长江中下游地区非常重要的那些稻作文化像跨湖桥、河姆渡都很有可能是由此为源头孕育而来的。

由于上山文化遗址分布范围广,涉及行政区划多。去年9月,包括19处上山文化遗址所在地在内,国内外上百名专家学者自发成立了上山文化联盟,约定每年在浦江召开学术研究会。去年11月,中国考古学会正式将上山文化确定为世界稻作文化起源地。我国著名考古学家严文明通过手机视频的方式,提出了未来希望上山文化申请世界文化遗产的建议。

考古学家 严文明:两个世界第一:稻作农业世界第一、彩陶世界第一,这样的文化,这样的遗址,当然是有资格申请世界文化遗产的。

目前,19处上山文化遗址已经批准或正在申报成为不同级别的文物保护单位,考古调查与发掘工作正在有序推进。

一粒米的万年演变史

从专家学者们对上山文化遗址是世界稻作文化起源地的认定来看,稻米确实从古至今对我们的生活都有着重要影响。可您知道稻米从一万年前第一次被人类驯化一直发展到今天都经历了什么吗?一起来了解一下一粒米的万年演变史。

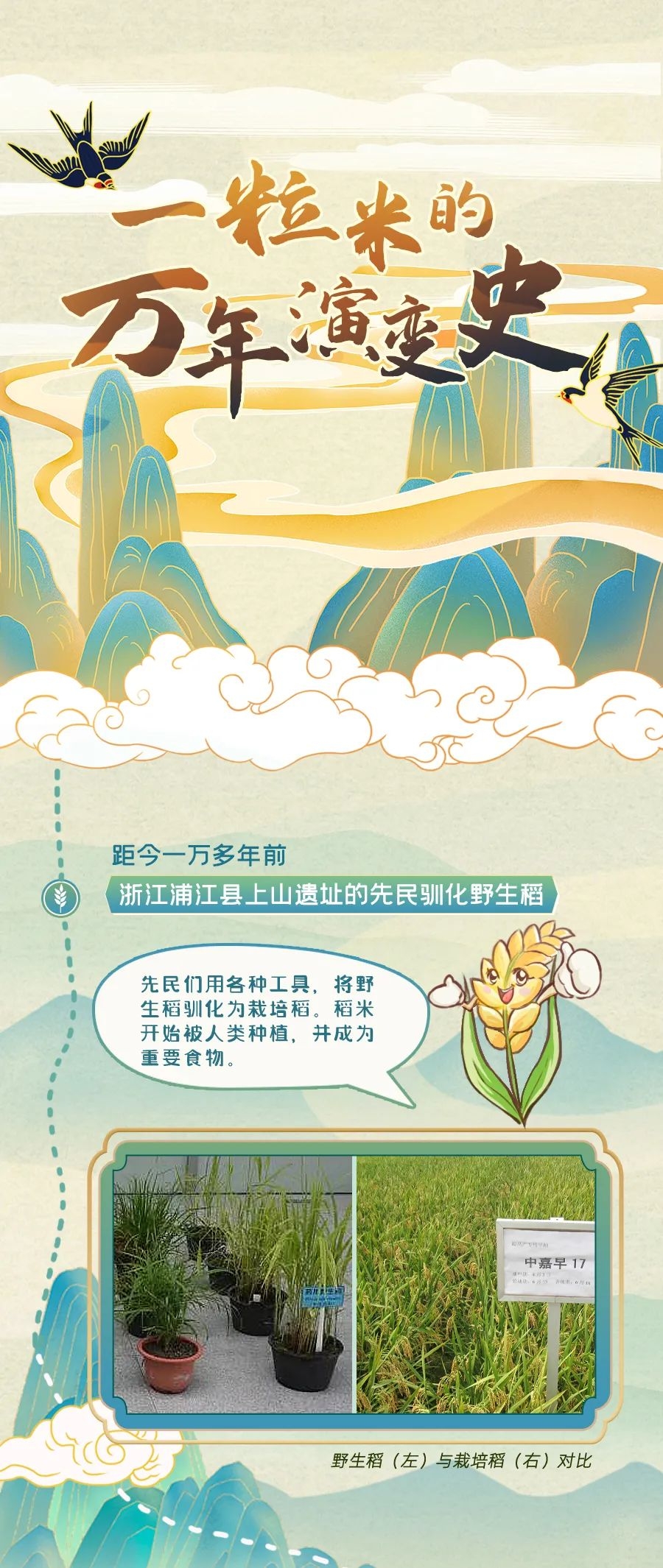

约一万年前,大米第一次被人类驯化。浙江浦江县上山遗址的先民们用石片石器、石磨盘石磨棒和大口盆等工具完成了野生稻到栽培稻的驯化,人们开始种稻子并将大米作为重要的食物。

中国水稻研究所研究员 庞乾林:野生稻是匍匐型,栽培稻是直立型;野生稻是落粒性,就是成熟就自然掉下来, 栽培稻是不容易落粒了, 靠收割,就是人类有控制的,有意识地去栽培植物。它就是从以前人类的那个狩猎、渔猎,就是采野果子吃,逐步走上农业的一个过程。

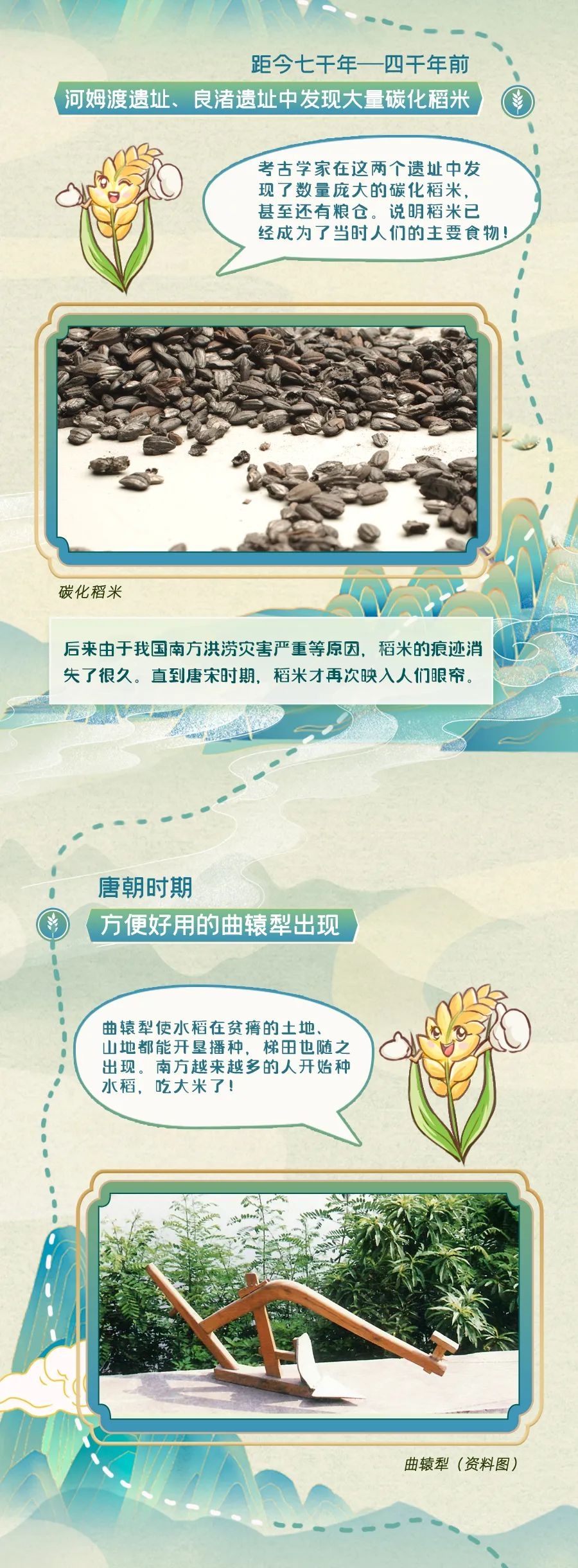

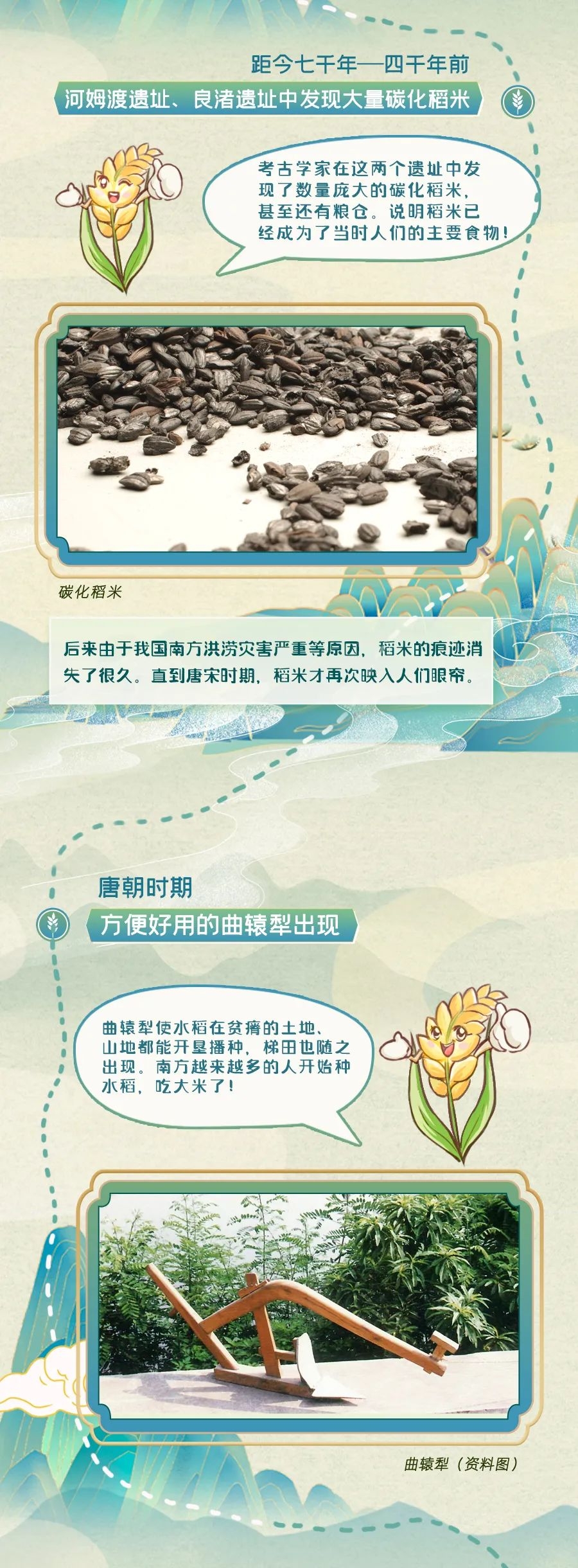

7000年到4000年前,大米开始成为人们的主食。

在河姆渡遗址和良渚遗址中,考古学家们都发现了数量庞大的碳化稻米,甚至有粮仓。

由于我国南方洪涝灾害严重,稻米的痕迹消失了很久,同时北方因地势平坦、土地肥沃等原因,逐步成为我国文明的中心,而粟成为主食。直到唐朝曲辕犁和北宋占城稻的出现,大米才再次被广泛种植,并逐渐成为直接促进人口增长、国家发展的重要粮食作物。

中国水稻研究所研究员 庞乾林:曲辕犁开发以后,它相对比较轻松地可以把地翻过来,然后适应水稻播种。所以曲辕犁就带来了南方水田开发的加快。南方大发展了,占城稻可以使南方一年种植两季水稻——早稻与晚稻。然后还可以在土壤贫瘠的地方,例如山地都还可以开发出来种粮食。随着食物供应丰富以后,人口就急剧增加。就北宋的时候,以前中国人口从没有超过6000万,北宋以后人口急剧增加,政府还是要从南方调粮,特别是军队的粮食供应,很多都要依靠大米。

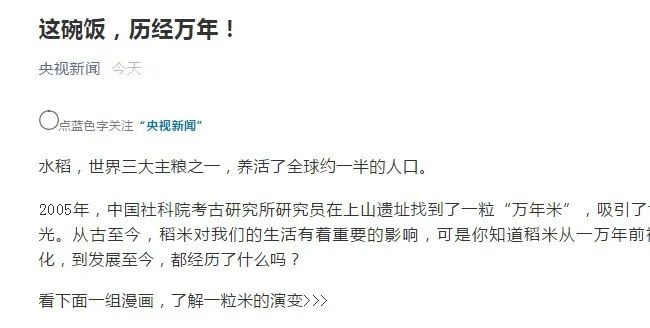

到了上世纪二三十年代,当时国民政府开始在各地陆续建立一些水稻品种改良和栽培试验机构。到了上世纪50年代,新中国第一次培育出了矮秆稻,抗倒、耐肥、高产,大米第一次实现了年产稳定增长。

上世纪60年代,袁隆平开始进行杂交水稻的研究、选育和推广,单产较之前品种提高了20%到30%,并多次打破世界粳稻单产纪录,我国水稻产量实现了第二次大突破,其技术推广到全球各地。

1996年,我国农业部正式启动“超级稻”研究,产量不断提高。如今,大米已经成为了全世界人们最主要的粮食作物。

中国水稻研究所研究员 庞乾林:现在水稻产量上提高了,口感上也好起来了,但是营养物质,我们有其他很多的食物补充。现在还追求一些功能性、特殊性的水稻,针对有肾病、糖尿病等这些品种也丰富起来了。

央广网杭州2月26日消息(记者张国亮 魏炜 范雨婷)1月15日至3月14日,“万年浙江,从这里开始——上山文化考古成果展”在浙江省博物馆展出,展览由浦江上山遗址、义乌桥头遗址、仙居下汤遗址出土的上山文化最新考古成果组成,展示了考古发现的万年稻米,还有大口盆、陶杯等上山文化早、中、晚不同时期的特色陶器,带领观众穿越万年历史的变迁。

据介绍,上山文化属新石器时代文化类型,经过考古专家碳14测定,年代距今约11400年至8400年,其中上山文化遗址发现的碳化稻米,被考古学界认为是世界稻作文明的起源地。“上山遗址发现的百分之八九十的陶器里面都掺有稻壳,这充分说明一万年前的上山人已经在吃大米了。我们又发现了他们碾磨脱壳的工具,就是石磨盘和石磨棒。通过实验考古,脱壳效果很好。”浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平表示。

浦江上山遗址被发现后,浙江省文物考古研究所便开展了专题性的考古调查,在钱塘江上游的金衢盆地及附近地区共发现绍兴嵊州小黄山、义乌桥头、仙居下汤等18处上山文化遗址。“这是目前东亚地区规模最大、分布最为集中的遗址聚落群。”蒋乐平说。

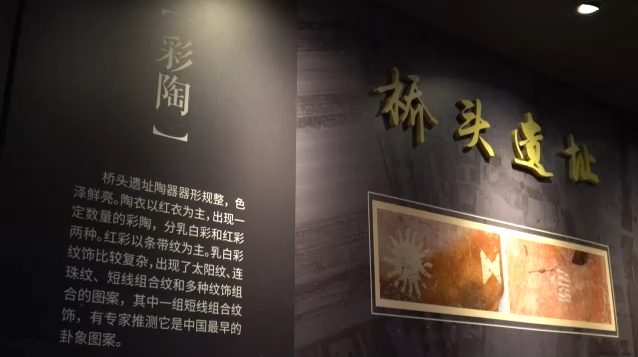

上山文化中的义乌桥头遗址,还发现了大量新石器时代中晚期的精美陶器。资料显示,桥头遗址距今约8000-9000年,自2012年发掘以来,出土了很多上山文化中晚期彩陶,数量和完整度都令考古界关注。这些彩陶,陶衣鲜亮,以红衣为主,也有乳白衣,在目前发掘的上山文化遗址中,数量最多。其中,还有一些陶器上还绘有不同形状的图符,这些图符代表什么意思?专家表示,其含义至今仍待解读。另外,桥头遗址当中还发现了符合酿酒工艺的痕迹,证实了1万年前,人们已经开始掌握酿酒的工艺。

2019年12月,“上山文化”作为浙江省唯一的考古研究成果,亮相第四届世界考古论坛。由于上山文化遗址分布范围广,涉及行政区划多,2020年9月正式成立了“上山文化遗址联盟”,各遗址地将形成合力,把上山文化推向世界。2020年11月,中国考古学会正式将上山文化确定为世界稻作文化起源地,我国著名考古学家严文明提出建议,未来希望上山文化申请世界文化遗产。“稻作农业世界第一、彩陶世界第一,这样的文化,这样的遗址,当然是有资格申请世界文化遗产的。”严文明表示。

目前,19处上山文化遗址已经批准或正在申报成为不同级别的文物保护单位,考古调查与发掘工作正在有序推进。

微博《央视新闻》推介上山文化的标题为#一粒米的万年演变史#。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。