2020-11-18 10:00:00

来源: 无

金华新闻客户端11月18日消息 记者 李艳/文 黄泽振 张辉/摄

在浩如烟海的历史星空,一万年是弹指一挥间。

在悠久璀璨的中华大地,一万年亦如漫漫征程。

上山文化,因2000年11月浦江县上山遗址而名,是迄今为止在长江下游和东南沿海地区发现的最古老的新石器时代遗址,距今11000—8600年。

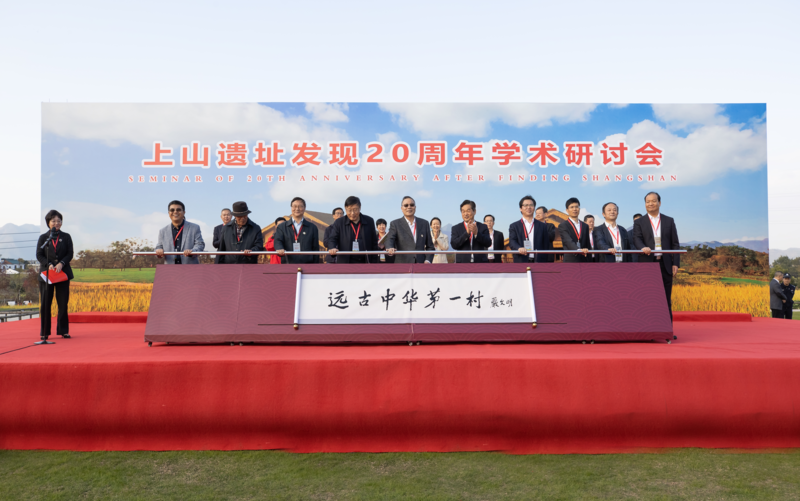

今年是上山遗址发现20年,11月12—14日,浦江隆重举行上山遗址发现20周年学术研讨会,来自北京大学、中国社会科学院考古研究所、中国科学院地质与地球物理研究所等国内大学、著名科研机构的专家学者齐聚浦江,纵论万年稻源。

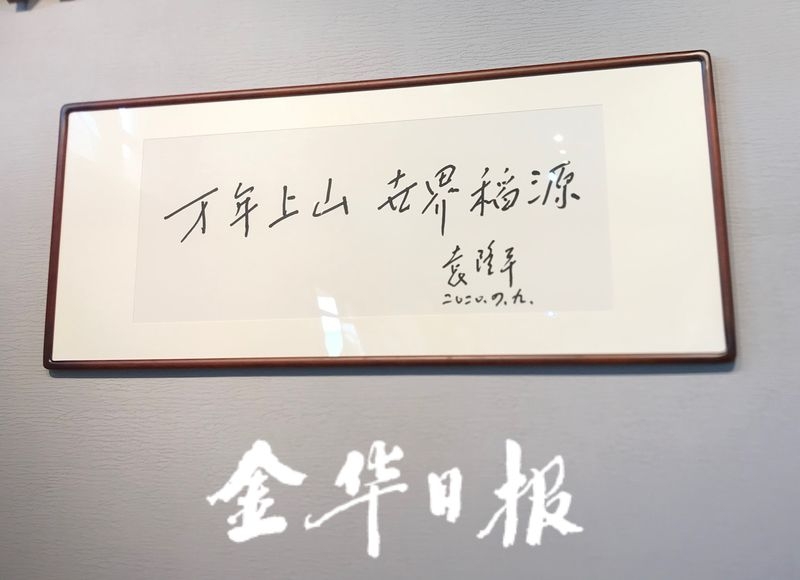

“万年上山 世界稻源”,共和国勋章获得者、中国工程院院士、世界杂交水稻之父袁隆平题写的八个大字悬挂在展厅显著位置,闪耀着科学探索的璀璨光芒,照亮万年上山。

著名考古学家、国家文物局专家组成员、北京大学教授严文明曾经做过一个生动的比喻,“浙江就是从美丽的小洲良渚出发,过一个河姆渡,跨一座跨湖桥,最后上了山,这是一条通向远古的诗意之路。”

万年上山是这条诗意之路的终点,也是浙江文明史的起点。沿着历史的长河顺流而下,一万年前,万年上山的先民在这片土地上种出了最早的水稻,开启了“万年上山”稻作文明的崭新篇章。

浙江的史前文明足足向前推了三四千年

上山的发现,是偶然,也是必然。

1996年春,为配合杭金衢高速公路工程建设,浙江省文物考古研究所对公路沿线进行了文物勘查,浦江段没有具体的收获。正是这次勘查,蒋乐平与浦江县文物管理委员会办公室建立了联系。

这次调查发现了全程中唯一一处新石器时代遗址——诸暨楼家桥遗址,该遗址促成了浦阳江流域考古调查,是上山遗址发现的重要契机。

大口盆

大口盆

2000年9月,浙江省文物考古研究所开展浦阳江流域新石器时代遗址的考古调查工作。蒋乐平担任考古队领队,带队来到浦江黄宅渠南。

渠南位于浦江县黄宅镇,其下属的自然村kuo塘山背早在上世纪70年代末,一家村办砖瓦厂取土时,发现了石爿、石锛、石簇、石矛、石斧、三足器、印纹陶等文物。上世纪80年代初,kuo塘山背遗址被浦江县人民政府公布为“浦江县第二批县级文物保护单位”。

9月22日,考古队对kuo塘山背遗址进行试掘,出土了鱼鳍形鼎足、有段石锛等。考古队深受鼓舞,同时在遗址周边地区展开调查。

蒋乐平(中)在考古现场

蒋乐平(中)在考古现场

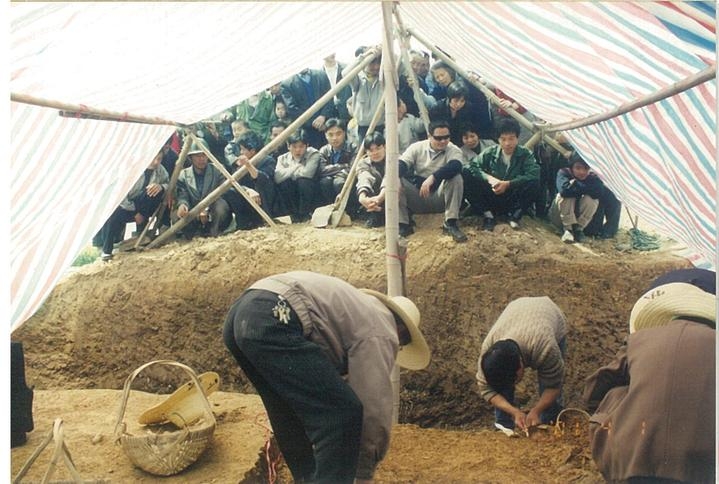

kuo塘山背西边是一丘约四五亩的耕地,考古队在耕地中部布了一个小探方。9月27日,探方下发现了一件完整的陶鼎,接着又发现了陶罐、陶豆等器物。经扩方发掘后,考古学家们找到了墓穴的边界,并确定这是一座良渚文化时期的墓葬。

一时间,考古队主要人马都集中到了kuo塘山背。他们决定继续将调查范围向周边延伸,第一目标锁定在黄宅镇渠南村北的一个高地(后定名为上山)。

经过试掘,考古队发现了夹炭红衣陶片、石磨盘、石磨棒、石球,初步认为这是一处距今6000年前的新石器时代遗址。

20年前,2001年5月14日,记者第二次前往kuo塘山背采访时,蒋乐平已带队清理了44座墓葬,清理面积达2800多平方米。当年,《金华日报》连续发表的《浦江远古遗址发掘现场初探》《浦江远古遗址发掘打开问号》等深度报道在读者中引起了广泛反响。

墓葬接二连三发现,蒋乐平大胆提出了次年发掘该遗址的设想。

当时,“上山”高地500亩土地已列入浙江省土地平整规划,如果不进行抢救性发掘,后果不堪设想。

发掘计划获浙江省文物考古研究所以及浦江县委县政府支持。时任浦江县领导从大局出发,马上叫停上山区块土地平整项目,全力配合浙江文物考古研究所对遗址进行考古发掘,并列入浦江县2001年重点工作。

2001年3月,考古队员对上山遗址进行了第一期考古发掘,发现了一座由三排柱洞构成的结构完整的建筑基础,出土了一件比较完整的大口盆残器,以及大量的夹炭红衣陶片、石磨盘、石磨棒、石球等。更为关键的是,在这些残破的陶片中,居然发现了稻壳遗存!

后来的上山故事,人尽皆知。

2002年6月,蒋乐平将上山遗址的4个夹炭陶寄给北京大学考古与文博学院用微量碳素进行碳14测年。测年结果令蒋乐平惊讶不已:上山遗址距今约11400年到8600年!

2003年11月7日,《中国文物报》头版头条刊发重磅消息《浙江浦江县发现距今万年左右的早期新石器时代遗址》,在世界考古界引起轰动。

上山遗址至今进行了四次正式发掘,2006年升格为全国重点文物保护单位。

“上山遗址是迄今为止在长江下游和东南沿海地区发现的最古老的新石器时代遗址,把浙江的史前文明足足向前推了三四千年,是万年浙江文明史的源头。”蒋乐平说。

沉寂万年的新石器瑰丽画卷徐徐展开,万年浙江呼之即出。

世界农业起源认识的一次重要修订

上山遗址最令人瞩目的发现,是距今万年之前的稻米遗存。

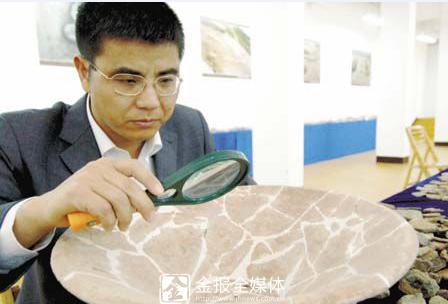

稻米静静地躺在展柜中,用放大镜可以清晰地看到陶片里面稻壳、稻叶清晰的印痕。历史触手可及,仿佛先人刚刚收割一垄金灿灿的稻谷、煮好一锅香喷喷的米饭……

“水稻是谁发明的?现在公认是我们中国人,长江流域的中国人。为什么河姆渡这么有名?中小学课本上都能找到河姆渡,最重要的就是因为水稻。稻作农业的发明,源头就在上山文化,距今一万多年。”蒋乐平认为,上山遗址是迄今发现的年代最早的稻作文化遗址。

2006年11月,“上山文化”命名。同年2006年11月22日,时任浙江省委书记习近平批示:要加强对“上山文化”的研究和宣传。

这之后,上山文化仿佛有一种神奇的魔力,在地下沉睡万年后,悠然醒转,喷薄而出……

2007—2010年永康庙山遗址、庵山遗址、太婆山遗址、长田遗址、长城田、湖西遗址,金华市区山下周遗址、青阳山遗址,武义大公山遗址等差不多同一时期接二连三被发现,分属上山文化早、中、晚三个阶段。

上山花开,开枝散叶、依次绽放……

严文明感慨:“上山现在叫上山文化,实际上是在浙江的差不多全省很大一片地方,我大概匡算了一下,整个钱塘江流域都是上山文化分布的范围。上山遗址是一个很小的遗址,但是作为上山文化,也就是说它跟上山差不多的,那是一个比较大的范围。”

尤令人震惊的是,迄今已发现的浙江省19处上山文化遗址出土的几乎所有夹炭陶片中,都发现了稻壳遗存。其中,义乌桥头、仙居下汤、永康湖西遗址发现数量较多的炭化稻米,驯化迹象非常明显。

“这说明那个年代对稻的利用已有了相当规模。一万年前的先民把这些稻壳、稻叶掺和到陶器的制作当中,一个是减轻陶器的重量,还有一个就是增加它的粘接性,防止在烧制的过程中开裂。"蒋乐平曾用上山遗址的石磨盘、石磨棒亲手做过实验:将适量的粳稻稻谷放在上山遗址出土的石磨盘上,用石磨棒进行挤压搓磨,五分钟后,随意抓出一把进行数数统计,结果发现,脱粒效果很好,谷壳的粉碎程度、保留形态也与夹炭陶中观察到的基本一致。

先人的智慧,让蒋乐平特别感慨。

10月21日晚,蒋乐平赴长沙第一次拜访袁隆平,听介绍蒋乐平是万年上山发现者,袁隆平一下子来了兴趣。

“一万年,新石器时期啊。”

蒋乐平简要汇报研究成果:“浦江上山是万年上山遗址中最早的旷野遗址。其他遗址还处在洞穴阶段,这个遗址已经走向旷野,在河谷盆地,开始吃稻米了。”

袁隆平秘书、院士办主任辛业芸翻开万年上山精美图集,指着中央电视台《考古公开课》开讲万年上山的视频截图,兴奋地说:“袁老师,您看到的这稻谷是真实的,一万年呢!”

袁隆平一字一句念着照片上的说明“距今一万年以前的上山古代先民,已经开始种植水稻了,这是迄今发现的世界上最早的栽培水稻”,感慨道:“一万年前啊,已经有文明开始了。”

蒋乐平指着石磨盘和石磨棒的照片,如数家珍:“这是万年上山碾磨稻壳的工具,您看到的只是其中的一颗稻米。农业证据找到很不容易,我们找到了丰富的、完整的证据链。”

袁隆平频频点头赞许:“万年稻米啊,不简单!不简单!”

万年稻米不仅让袁隆平赞叹,也让与会专家学者折服,大家达到共识:上山文化是世界稻作文化的起源地,是以南方稻作文明和北方粟作文明为基础的中华文明形成过程的重要起点。上山文化万年水稻起源、发展的证据,是对世界农业起源认识的一次重要修订。

会上,国家水稻产业技术体系首席科学家、浙江省特级专家程式华特别向考古专家表示致敬。“由于上山的伟大发现,使长江下游的稻作文明,从河姆渡7000年历史,又向前推进了3000年,达到10000年历史。”

中国社会科学院考古研究院研究员赵志军负责进行植物浮选工作,他认为上山出土的水稻是目前全世界有直接测年数据的最早的水稻;上山文化时期的炭化稻米,是目前通过系统的浮选法在层位清晰的考古遗址中发现的最早的稻米遗存。

中国考古学会副理事长、中国考古学会新石器考古专业委员会主任,北京大学考古文博学院教授赵辉说,研究表明,上山文化中晚期水稻的驯化水平已经相当高,再次以丰富的实物资料,彰显了上山文化在稻作农业起源中的重要地位。农业社会、农业文化的开始,是划时代的大事情。

眼下正是稻谷成熟的季节,浦江上山考古遗址公园游人如织,金黄的稻谷沉甸甸挂满枝头,在蔚蓝的天空下,涌动着丰收的喜悦。万年的风拂过万年的大地,万年的稻香吹过万年的田野,一切都是远古亘新的记忆和生机。

“远古中华第一村”标志着一个历史阶段的开端

“上山文化有两大文明的表现:一是当时已经有了栽培稻,人们能够吃上香喷喷的'白米饭'了;二是上山人开始过上定居生活,建造木结构的房子。”蒋乐平介绍,2001年,在对上山遗址进行第一次挖掘时,发现了一座长11米、宽6米,由三列整齐的柱洞构成的比较完整的建筑基础,这种建筑形式跟河姆渡的杆栏式建筑非常相似。这之后,在嵊州小黄山遗址、龙游荷花山遗址、仙居下汤遗址等,随着考古发掘的深入,以木结构建筑为主要特征的居住遗址,在越来越多的上山文化遗址地被发现。2018年,义乌桥头遗址宣布发现世界上最早的彩陶、东亚最早的环壕,震惊中外。

“环壕是村落的象征,也是定居的重要证据。”蒋乐平说,除了义乌桥头遗址,仙居下汤遗址等多个上山文化遗址地也发现了环壕的遗存,这证明距今1万年前后在长江中下游地区已经出现了“初级村落”。“上山文化在钱塘江—灵江流域的发生、发展,最终成为迄今东亚地区分布最集中、遗址数量最多,并具有连续统一特征的早期新石器时代考古学文化现象。这是人类从洞穴走向旷野定居迈出的决定性一步。”

2019年8月,桥头遗址考古发掘获重大突破,发现了迄今为止浙江最早的墓葬,其中有一具保存完整的人骨。这是一具侧身屈肢的人骨,身高1.73米,男,三四十岁,目前的测年结果是距今8000多年。他的腰部位置还放了一只红衣陶罐,陶罐也是完整的。

这具保存完整的人骨,就是让全国50多位考古学家、文博系统专家学者惊叹不已的“最早的浙江人”。

这也是上山文化迄今发现的第一座保存完整的人骨架墓葬。桥头遗址一共发现了两具人骨,还有一具已遭破坏,保存完整的人骨位于遗址西北角的探方内。

研讨会期间,与会专家学者前往义乌桥头遗址参观,看得最多、问得最多的就是发掘现场色彩栩栩如生的彩陶,以及已被套箱整取保存在博物馆的“最早的浙江人”。

遗址现场丰富的内涵,让与会的专家学者大叹震憾,看了又看,舍不得离去。蒋乐平只好一遍遍提醒:“脚下小心,别踩到文物!”

“从桥头遗址的发现看,上山文化发展到9000年左右,其聚落形态呈现复杂化的趋势,环壕、中心台地的出现,证明当时的村落布局已经出现功能性分区,出现了仪式性的活动场地,与普通生活区分隔。这是发展了的农业定居生活的有力证明,是稻作文明在东亚地区结下的最早果实。”蒋乐平说,中国目前发现的距今万年以上的早期新石器时代遗址中,以洞穴遗址类型为主,而上山文化遗址证明了具备稻作文化特征的“初级村落”已在钱塘江地区率先出现,这是人类走向文明的重要一步。

万年上山迎来最好的发展机遇。

9月21日,省委书记袁家军在浙江文化研究工程实施十五周年座谈会暨省文化研究工程指导委员会会议上指出,要围绕良渚、河姆渡、上山等遗址,大力推进文明之源大遗址保护群的研究传承。

9月28日,中共中央政治局就我国考古最新发现及其意义为题举行第二十三次集体学习。习近平总书记在主持学习时强调,要高度重视考古工作,努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学,更好认识源远流长、博大精深的中华文明,为弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信提供坚强支撑。

上山遗址发现20周年,是精彩回眸,更是全新出发。

会议认为,自浦江上山遗址发现20周年以来,考古工作成果显著,发现了19处上山文化遗址。这些遗址分布于钱塘江上游和灵江流域的河谷盆地,它们共同构成了迄今发现的年代最早的农业定居聚落。最新发现的义乌桥头遗址和仙居下汤遗址发现环壕、中心台地等的聚落特征,反映了农业社会结构的初步发展状态。这种定居特征在上山文化初期已经出现,浦江上山遗址被严文明先生称之为“远古中华第一村”,标志着一个历史阶段的开端。上山文化是中国农耕村落文化的源头。

浙江文化中富于创造力的基因,早早地出现在其历史的源头。

中华文明探源工程首席科学家、中国考古学会理事长王巍先生说:“上山的世界之最,不是一两个,而是一系列,是一个很成熟的定居文化,改写了人们原来的认识。上山文化万年水稻的发现,不仅对中华文明具有重大意义,对于世界文明也是一个重要的贡献。它非常好地诠释了中华民族对世界的贡献,也是史前文化在当代民族复兴当中提供精神动力的生动体现。”

美好生活万年长。

中华文明源远流长,万年上山远不是句号。万年前美好生活的瑰丽画卷,与万年后美好生活的日新月异,是如此吻合。上山第一步,世界一大步。这片从远古走来的万年大地,稻作开放的文明之花,如一盏灯塔,屹立在世界之巅,指引时代巨舟滚滚向前……

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。