2020-11-10 20:59:00

来源: 无

【编者按】

上山文化遗址举世关注。早在2006年11月22日,时任浙江省委书记习近平就作出“要加强对‘上山文化’的研究和宣传”的重要批示。

我市上山文化分布密集。自2000年浦江上山遗址发现以来,浙江省总共发现早期新石器时代遗址19处,其中金华占2/3,达13处,分别为:浦江上山遗址,永康庙山、太婆山、蓭山、长田、湖西、长城里遗址,武义大公山遗址,婺城区山下周遗址、青阳山遗址、三潭山遗址,义乌桥头遗址,东阳老鹰山遗址。

《金华日报》持续跟踪上山文化遗址报道20年,11月3日起,金华新闻客户端、金华新闻网推出特别策划“万年上山巡礼”系列报道,敬请关注。

金华新闻客户端11月10日消息 记者 李艳

下汤遗址来头不小,早在上世纪80年代,就被列为浙江省文物保护单位。

“下汤遗址是浙江省最早被发现的新石器遗址,和小黄山遗址一样,也是一波二折。所以,不是看到了就是发现。”上山考古第一人、浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平说,全省19处上山文化遗址,正式考古发掘的仅5处,下汤遗址是其中之一,另外四处分别为浦江上山遗址、龙游荷花山遗址、义乌桥头遗址、嵊州小黄山遗址。

下汤遗址位于浙江省台州市仙居县西南约30公里,坐落在东、西、北三面环山的簸箕形盆地中间,南面约1公里即为浙江第三大河灵江上游的永安溪,遗址主体为高出周边农田1~2米的台地,平面近椭圆形,总面积近20000平方米。

遗址发现于1984年,省、地文物考古工作者曾对遗址多次复查,采集到大量陶器、石器,认为其主体的年代相当于新石器时代晚期并有更晚阶段的遗存。2014年12月~2015年6月,浙江省文物考古研究所对遗址进行了全面的考古勘探,并对中心台地和遗址外缘进行了必要的试掘。

“下汤遗址保存好,内涵独特,是上山文化研究的重要突破点。”蒋乐平说,早在上世纪80年代,仙居县文化局就在下汤遗址核心区高墩上筑土围墙, 并与下汤村签订了保护下汤遗址的协议书,成立了文保小组,负责遗址的日常保护工作,有效地保护了遗址。

下汤遗址主体南北长约150米,东西宽约120米,不规则圆形,总面积近2万平方米,保存完好。现存高墩部分为遗址的中心,地层堆积最厚处达2米,包含上山文化(距今约10000年左右)、跨湖桥文化(距今8000~7000年)、河姆渡文化(距今7000~6000年)、好川文化(距今4500~4000年)四大阶段,以上山文化时期遗存为主。

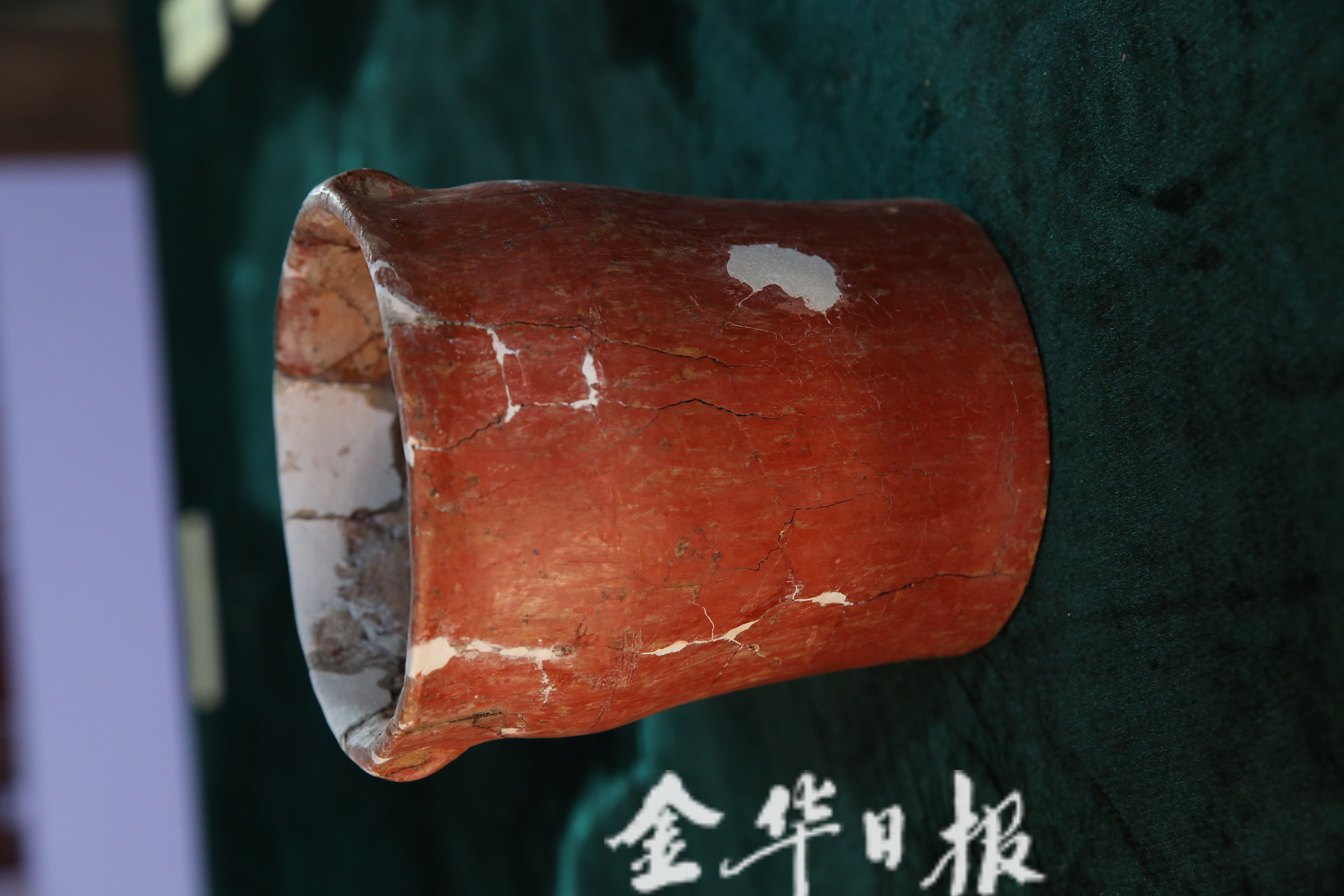

2018年,进行了考古发掘,发掘面积1000平方米。遗址内涵非常丰富,发现了上山文化晚期用红烧土铺设的广场,在广场地面上分布较多的陶器坑、陶器堆,陶器组合以大口盆、罐、碗、杯为主,推测可能为举行某种仪式活动的中心场所。在广场上的灰坑中浮选出较多的炭化稻米,部分发掘区底部揭露了上山文化时期生产加工的聚落场景,发现了上山文化时期的基槽式建筑和多处原地放置的石磨盘。此外,还清理了上山文化、跨湖桥文化、河姆渡文化、好川文化时期的灰坑200余座。

遗址高墩的外围进行了勘探和发掘,发现了环壕,环壕底部分布一些生产生活使用的坑,根据坑里出土遗物判断,环壕的形成年代不晚于跨湖桥文化时期。

下汤遗址出土了大量陶器、石器,陶器以大口盆、圈足罐、平底罐、碗、杯为基本组合,文化面貌具有显著的地域特色,是上山文化的一个新类型。

(照片由蒋乐平、仙居县文化和广电旅游体育局文化遗产保护中心提供)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。