2020-11-12 18:01:00

来源: 无

金华新闻客户端11月12日消息 记者 李艳

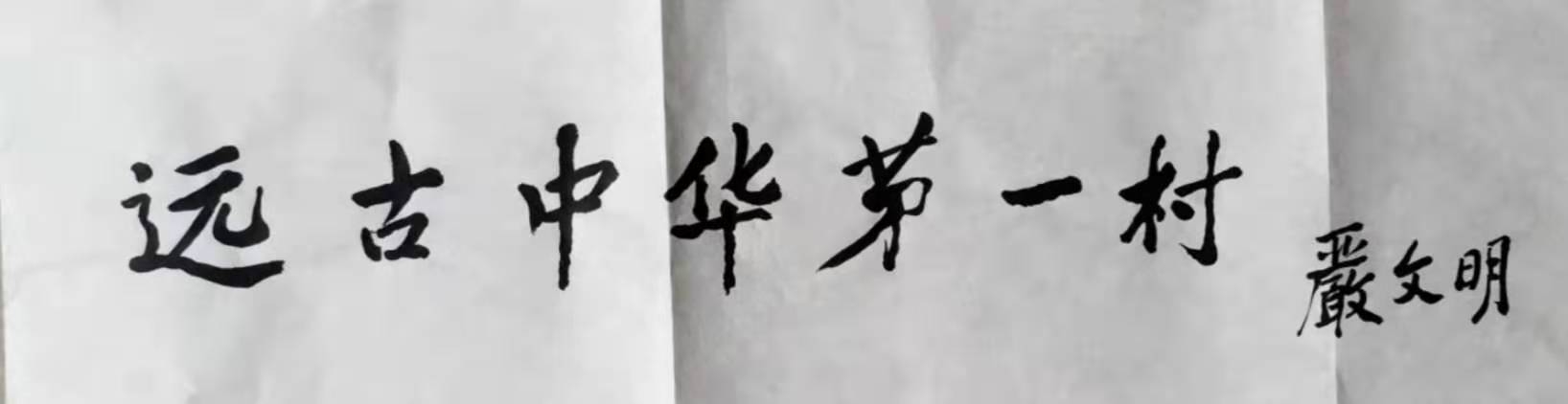

今年是上山遗址发现20周年,上山遗址发现20周年学术研讨会11月13—14日在浦江隆重召开。赶在大会前,考古学泰斗严文明为万年上山题词“远古中华第一村”,并送上大大的赞:“上山遗址最突出的两点,稻作农业,它是最早的;彩陶它是最早的,世界最早。这个太重要了,世界上没有第二个了,上山是世界级的。”

今年8月,蒋乐平(左)和徐利民(右)一行前往北京拜访严文明(中)

严文明是国家文物局专家组成员,北京大学资深教授,和浦江颇有缘源,曾三次到浦江实地考察上山遗址。已经88岁高龄的严文明,因为身体原因,不能亲赴盛会。晚上,记者连线采访时,远在北京的他,也为此次盛会叫好:

“上山遗址发现20周年,浦江非常重视,要开一个会来纪念,我觉得很有意义。”

严文明至今对浦江印象深刻:“浦江大街小巷特别干净,在我看来,全国第一。”

上山考古第一人、浙江省文物考古研究所研究员蒋乐平和严文明交情颇深。蒋乐平在其新书《万年行旅》中写道:

“严文明先生对长江中下游、浙江考古的介入更早、更具体,也对晚辈的工作更宽容,更多鼓励。正如他的名字,先生真是既‘严’又‘文明’。他对材料的审视十分仔细、严肃,发表见解时总是从容道来,如春风化雨。我以为他最适合作学术会议的总结,那种高屋建瓴的逻辑风采,让人赞叹。跨湖桥、上山文化研究中的每进一步,都有赖严先生的精彩总结。我去过严先生家里多次,每次都带有功利目的,无非请他出来支持我们的学术会议。但一旦坐下来,严先生总会先询问我的工作,谈兴一上来,就免不了要谈学术、谈学问。我自知资质不够,但真正听了严先生的好几堂课外课,自诩也算是半个学生了吧。”

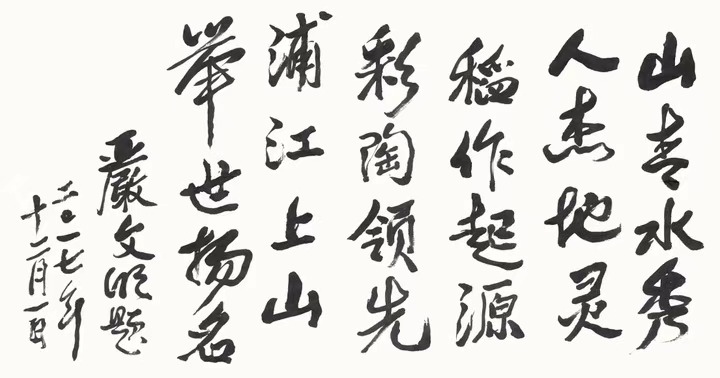

严文明为上山遗址题词

师生之情君子之交。今年盛夏,蒋乐平引荐浦江县委常委、宣传部长徐利民一行专程赴北京拜访严文明。当时,疫情管控严格,严文明戴着口罩和蒋乐平、徐利民一行,在其家楼下的公园里畅谈了好一会儿,聊浦江,聊上山,聊三个月后即将召开的盛会……

“上山文化,比良渚文化更早。因为‘早’,它当然没有良渚那么发达、那么‘热闹’。但那么早的时候,别的地方根本还处于采集、狩猎的阶段,‘上山’已经有农业了;人家还不会做陶器,‘上山’附近已经在做彩陶了。”严文明说,“我们考古学者,能够发现与研究一个前所未见的文化遗址,是一件很幸福的事哪!”

“远古中华第一村”的题词,正缘于严文明对上山情之深,而情不自禁挥毫泼墨……

上山,这个如今耳熟能详的“远古中华第一村”,名字的来源还颇有故事。

严文明对上山遗址出土陶片进行分析研究

蒋乐平在其书中透露了上山名字的由来:“上山之名来自何处呢?实际上,遗址一发现,我就准备给它取名。日记里最早称其为山背遗址,但山背与KUO塘山背有两字重复,而且后来了解到山背自然村并不靠近遗址,也就放弃了。渠南遗址也不确切,村里已经有了KUO塘山背遗址,有指代不明之嫌。但遗址所在高地确实没有小地名,怎么办呢?村支书老周看我为难,就说西北不远处有个“上山堰”,我想那就将就着叫吧,反正是一个代号而已。但上山堰会产生都江堰的联想,不适合称呼一个普通的史前遗址,因此就把堰字去掉,叫上山遗址。”

2016年11月,严文明参观浦江上山考古遗址公园

浦江县黄宅镇宣传委员黄家杰介绍,上山遗址所在村原来叫渠南村,上山遗址叫响后,渠南村、姓周村、旧山背村,以及附近的三友村、新骆村、旧骆村、上方村、下方村等八个村,经村民代表决议,一致改名为上山村。

遗址,因堰而名;村,因遗址而名,他们拥有一个共同的名字:上山!

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。