2021-03-25 19:26:23

来源: 金华日报社东阳分社

金华新闻客户端3月25日消息 金华日报记者 杜晓萍

“赵老师:您好!今天,我是来举报的!”3月8日,东阳市巍山第一小学教育集团巍山校区五(4)班学生厉夏宇,在小组的“漂流日记”中写道,“倪盈逸写作水平非常高,刚开始我也很佩服,心服口服。她们组的日记分数也非常高,大家都很羡慕……可是后来,我看到了一个不祥和的音符!”

一次下课后,厉夏宇看到倪盈逸的组员小吴在翻阅一本作文选,嘴里嘟囔着“这个故事不好,换一个吧”。厉夏宇认为小吴在找日记的主题,有作弊嫌疑,便找倪盈逸“辩论”。“那不叫作弊,叫借鉴和模仿。”倪盈逸说。

“老师,我觉得借鉴和模仿没错,但模仿的不应是主题和故事,应是手法和方法。”厉夏宇举例说,“像古人董解元在《西厢记诸宫调》中写道,‘休问离愁轻重,向个马儿上驼也驼不动’,那是学习了李清照《武陵春》中的‘只恐双溪舴艋舟,载不动,许多愁’,用其他事物来体现愁之多、愁之大。”

“我要驳回厉同学的文章。”一周后,倪盈逸通过日记进行反驳。她认为,写作分“三步走”——模仿、借鉴、创造,模仿是学习的最低层次,借鉴要用批判的眼光取其精华、去其糟粕,创造则是在知识积累到一定程度后,心智与灵感迸发出来的火花。“小吴已经从借鉴前进到创造阶段了,作文从原来的2颗星升到了8颗星。”

对于此次“举报”和反驳,五(4)班语文教师赵小玲没有说出个所以然,而是鼓励有不同的声音存在,让学生们自己去“评评理”。

“其实,我更关注厉夏宇举的例子。我好奇他是怎么知道《武陵春》《西厢记诸宫调》的。”赵小玲询问后了解到,厉夏宇在背诵古诗词时,都会进行赏析、延伸,例子正是他平时的积累。“作文需要厚积薄发,阅读与写作能力的提高是一场马拉松。”赵小玲说,“‘漂流日记’就是简单的事情重复做、重复的事情坚持做,希望能让学生学以致用,又促进他们多阅读、多积累,形成良性循环。”

“漂流日记”的争星与“催更”

每当赵小玲抱着一沓本子走进教室,学生们就会立即上前领取,查找星级最高的“每日一文”,然后围成一个圈争相阅读。这样的场景,几乎每天上演。“漂流日记”的星级发布和“每日一文”的欣赏,已成为学生们最期盼的时光。

“每日一文”第一节课前就发布,有时会延迟。一天上午,年级统一测试,结束时已是第二节课,不少学生提醒赵小玲:“老师老师,我们要读‘每日一文’!”学生的阅读热情高涨,得益于日积月累养成的习惯和激励举措。

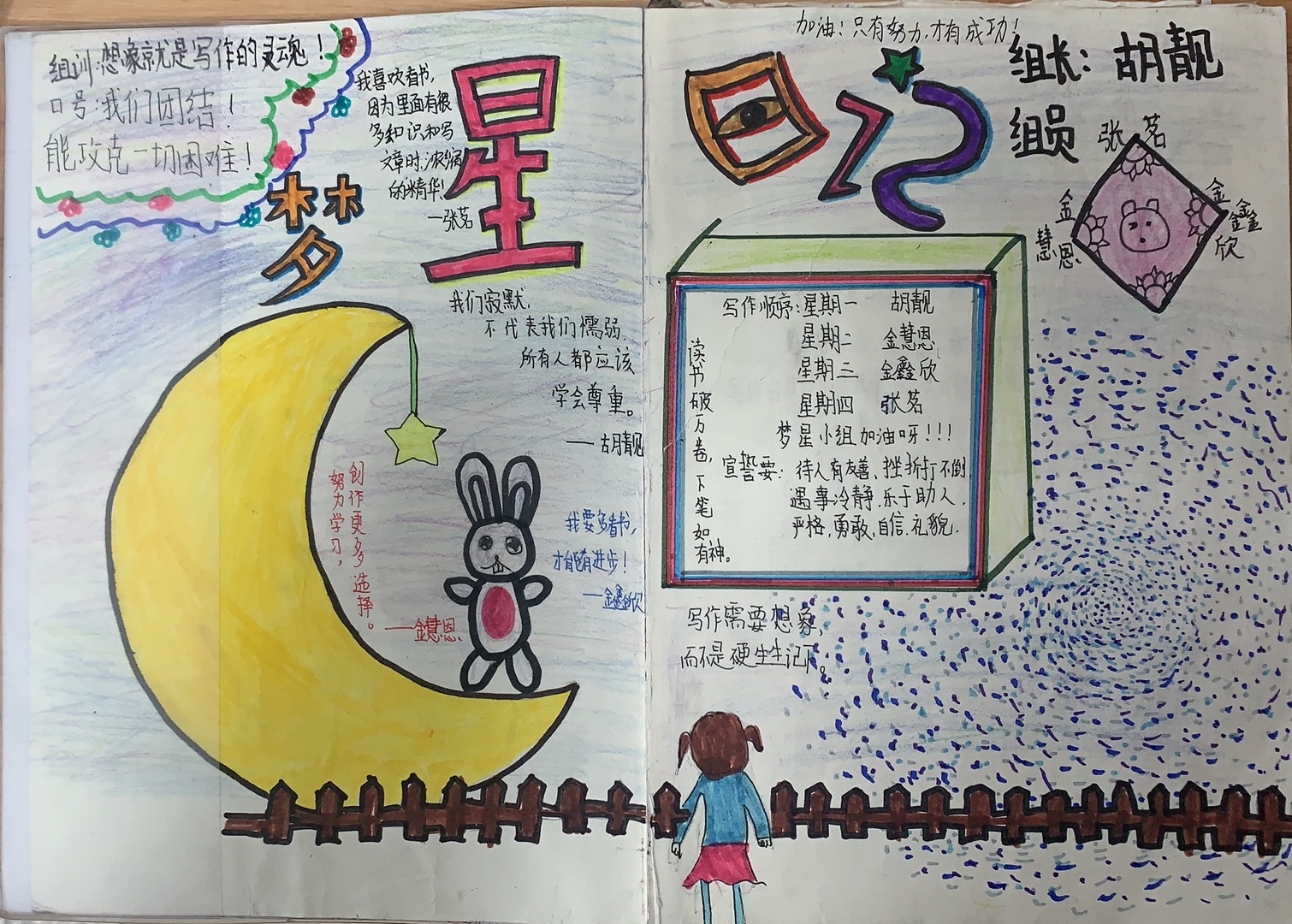

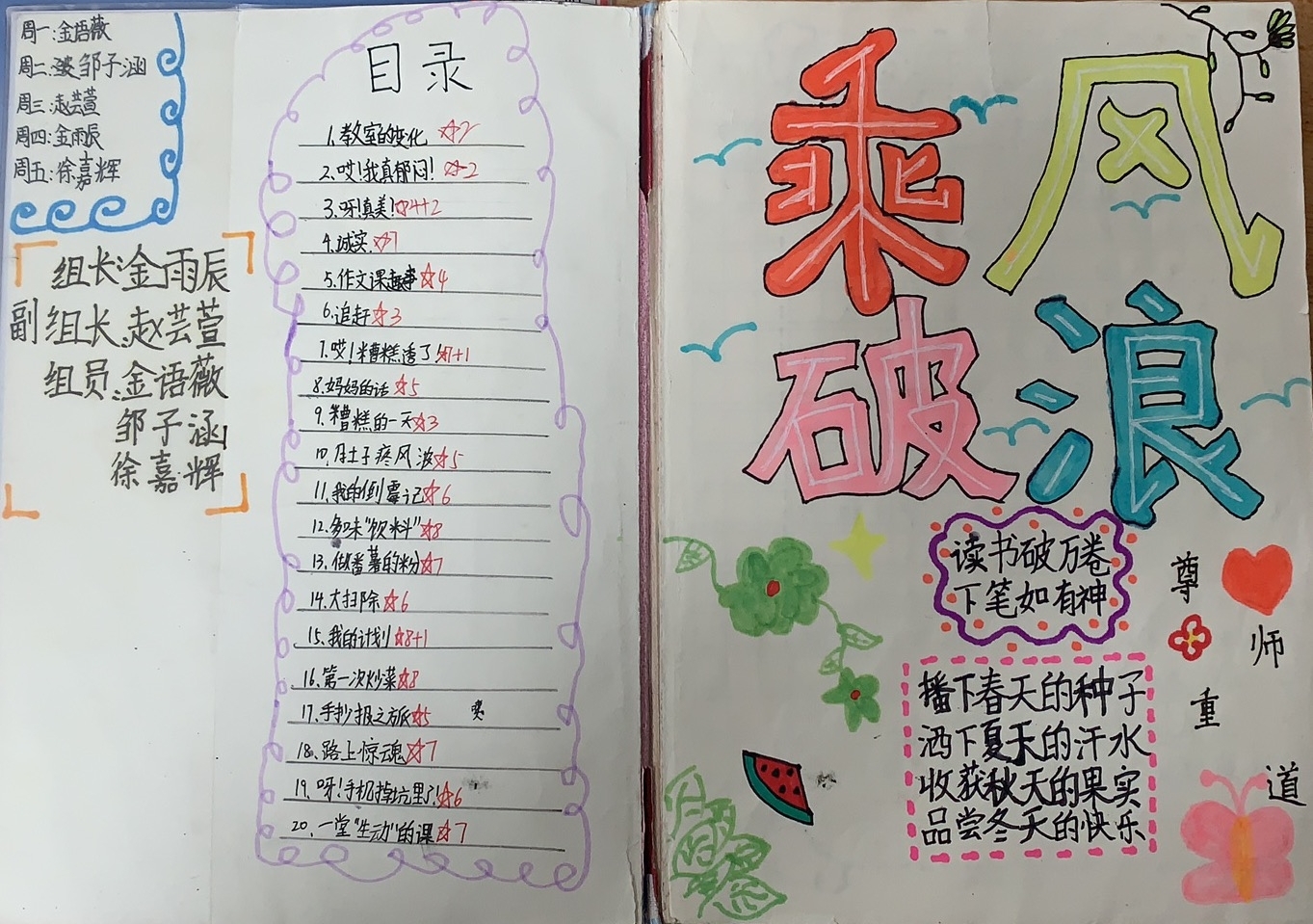

五(4)班共有45名学生,分为11个小组,每个小组设一名组长。“乘风破浪”“梦之翼”“启明星辰”……每一组都有自己的日记本和组名,并确定了周一至周五的日记写作顺序。

批改日记、发布“每日一文”,有时需要花费半小时甚至更久,赵小玲认真对待每一篇日记,且每天精改一篇,她有一个打算——给每一名学生至少发布一篇日记,让每个人都有站上“C位”的一天。赵小玲设置了星级制,等级最高的日记可获10多颗星。被选中“每日一文”的作者,还能另外加“★”,这对个人和小组来说都有益,因为期末会开展小组之间的星级竞赛,以小组为单位颁奖。

对该班学生来说,写“漂流日记”、读“每日一文”已经习惯成自然。为了让学生们阅读得更加深入,赵小玲会时不时地检验阅读效果,随机点名询问日记中的一些细节。仔细阅读的学生可在平常的争章活动中获得“阅读★”,主动性被进一步激发,因此常常催着老师更新、发布“每日一文”。“他们越催,我越开心。”赵小玲说。

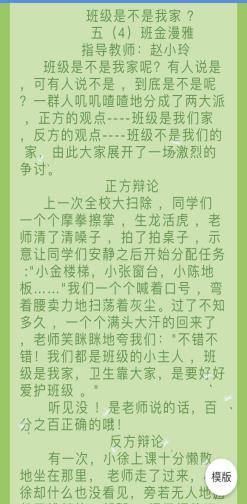

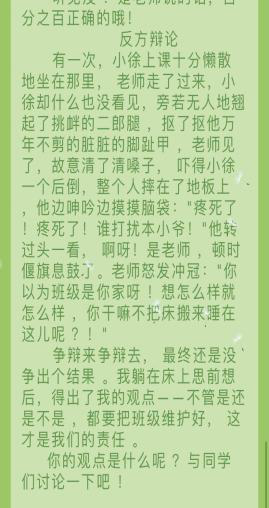

对于“每日一文”,赵小玲有时特意挑选前后对比鲜明的日记,不仅增加阅读的新鲜感,更引导学生进行辩证思考。学生金漫雅的《班级是不是我家?》,通过两件小事来讨论“班级是我家,卫生靠大家”和“班级不是你家,不能为所欲为”两个观点。其他同学看了,直呼“有意思”,觉得“正方和反方都有道理”,通过讨论还明白了日记的题材就在身边。

同时,为了让学生获得更多启发,赵小玲都会争取碎片化时间,带领学生再阅读“每日一文”,引导学生思考、进步、积累,又在每天中午和下午开展“5分钟题材讨论”,聊一聊当天发生的印象深刻的、有意义的事,帮助学生“有米下锅”。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。