2021-10-20 14:13:26

来源: 无

金华新闻客户端10月15日消息 金华日报记者 叶永永

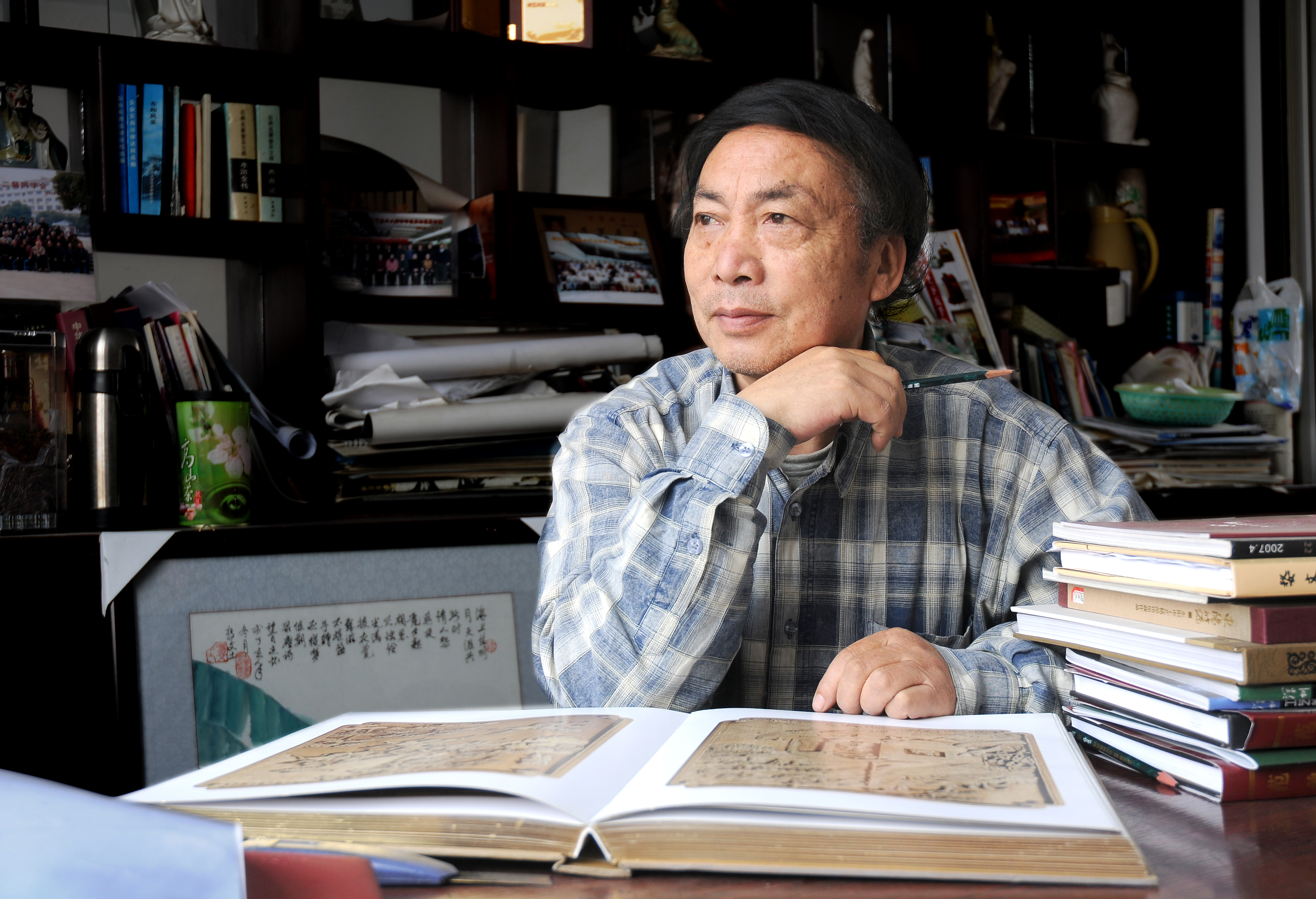

宽大的书案兼工作台,案上是半卷手卷,摊开长达5米余,上面用细如游丝的线条描绘着山水景观……10月11日,在东阳木雕小镇的工作室,中国工艺美术大师、东阳木雕代表性传承人冯文土伏在案上,专注地创作木雕画稿。

活到老,学到老。虽然年届七旬,冯文土依然每天坚持绘画、书写。“艺深无境,只有勤作深就,才能得到真谛。”在60多年的从艺历程中,冯文土不断从生活中汲取灵感,坚持为东阳木雕的传承与发展贡献力量。

专注木雕创作60余年

发现美并通过木雕创作传达给更多人,这是冯文土熟悉的分享方式。时至今日,每隔一段时间,他就会在微信朋友圈分享最新创作的画稿或木雕作品。

从15岁踏进这个行业,冯文土就注定一生与木雕结缘。从此,在60多年的雕刻生涯里,他从来没有想过要放弃,而是一步步学习进步,不断突破,创作出一件件脍炙人口的精品佳作。

在冯文土的展厅内,摆放着上百件不同时期和风格的木雕作品,诉说着他跌宕起伏的艺术人生。1958年,冯文土考入东阳木雕技术学校。入校仅三个月,木雕首作《哪吒闹海》诞生,也正因为这件作品,冯文土成为“木雕宰相”、东阳木雕大师黄紫金的徒弟。

之后,冯文土佳作频出,《杨八姐游春》《西双版纳的春天》《喜满堂》等作品先后被选送到国内外博览会上参展,从而奠定了他在木雕界的大师地位。《八十七神仙卷》是冯文土的成名之作,按吴道子的原图复制雕刻,多次获得金奖,他被誉为“木雕界的吴道子”。

如今,冯文土的盛名早已流传木雕界,其作品被收藏界所关注,然而他依然奋斗在木雕事业第一线,不断创新突破,每年都推出多件新品。“只要自己还有精力,创作就不会停。”冯文土说,去年创作的《华夏雄风》,主要体现中国的抗疫精神;今年创作的《大美自然》《大好河山》,则展现了祖国的山水之美。

创新理念贯穿整个生涯

对冯文土而言,木雕已经融入他的血液,而能使血液得以正常循环的便是不断创新。

“有时灵感乍现,也许睡一觉起来,一件作品就已完成构思。有时候,冥思苦想一个月甚至更长时间也未得其门而入。”谈起创作心得,冯文土有时难免会陷入沉思的苦恼,但饶是如此,他也从不吝惜花一个月、一年、三年,甚至更长时间来成全一件佳作。

黄紫金师傅一句“木雕创作,看不见的东西要做,看得见的东西也要做”的教诲,冯文土至今铭记于心。看不见的神话传说、龙飞凤舞,看得见的人文自然、无限风光,一切都可纳入木雕创作的题材,却又不局限于此——师傅同时教会他们的是要大胆探索,敢于尝试不同的创作方法。

“师父常鼓励我们多去看戏、看电影,还要求我们将戏文里有趣的情节故事描绘下来,这对我日后木雕的创作特别有启发。”冯文土说,戏文、名画、神话传说等传统题材都成了他作品里的故事。“艺术是同根同祖的,这个习惯,我一直保留到现在。”

新的技法与设计,也是冯文土创作中的重要追求。在东阳木雕传统技法的基础上,他独创出“半圆雕”,使得木雕作品布局更精巧、层次更加分明。之后,他又相继研发出了“树皮胞雕”“根石雕”等众多技法,不断丰富东阳木雕的内涵。

此外,冯文土还自学了室内设计课程,将木雕装饰极好地融进现代中式设计,开创了富有自然情趣的园林式风格,并参与了无锡灵山梵宫、济南大明湖、江苏华西村等有影响力的装饰工程。

著书授徒传承东阳木雕

“传统文化需要传承,更需要发展。”东阳木雕是第一批国家级非物质文化遗产,作为代表性传承人,冯文土自觉肩上的担子不轻。

在冯文土艺术馆入口处,浙江师范大学实践教学基地、浙江广厦职业技术大学校外实训基地、金华市非物质文化遗产生产性保护基地等牌匾挂满一整面墙,述说着“文化传承的故事”。

“徒子徒孙加起来200多人,这还不算来实习的学生。”冯文土说,他收徒弟有三个标准,一要人品好,二要技术好,三要有潜能。“我最希望教会他们的是创新,要有别人没有的创作风格。”目前,冯文土门下共有28位徒弟,其中不乏国家级、省级工艺大师,他们在同一片木雕领域中开辟各自的新风景。

在收徒授艺的同时,冯文土还以“笔”代雕刀,“刻”写了《东阳木雕艺术》《东阳木雕技艺》《论东阳木雕的艺术风格和技艺》《妙趣横生的自形木雕》等多部著作,其中不少专业论文在国家级及省级刊物上发表。

如今,东阳木雕行业“后继无人”的现状让冯文土深感忧虑。“跟以往相比,现在很少有年轻人愿意学这门技艺。”冯文土说,一件木雕作品,从画图到最终完成要好几个月甚至几年,既是个技术活,也是个辛苦活,“要创作出让人眼前一亮的作品,难上加难”。

在冯文土看来,当前环境下,东阳木雕匠人更应沉下心,勤奋打磨木雕作品,高校要因材施教、培养更多高素质的木雕人才。全社会要营造氛围,让更多年轻人了解、参与东阳木雕,如此东阳木雕才能“青春永驻”。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。