2021-10-20 14:15:58

来源: 无

金华新闻客户端10月19日消息 金华日报记者 翁俏

早起晨练,游步道就在家门口;小孩上学、老人看病,步行即可;下班买菜,农贸市场拐弯就到。放眼54平方公里的石柱大地,一幅幅功能便民环境美、共享乐民生活美、兴业富民产业美、魅力亲民人文美、善治为民治理美的场景,正在逐渐从美丽蓝图变为美好现实。

水滴石穿,铁杵成针。每一个微小力量的共同发力,方能呈现大作为。石柱正以一个基层镇街的担当,参与到实现高质量发展建设共同富裕示范区的光荣使命中来。

“一人富不算富,全村富才是真的富”“火车跑得快,全靠车头带”。面向未来,石柱镇坚持以党建引领共同致富,发挥党组织的组织力、战斗力,突出党员在带领群众致富中的先锋模范作用,不断把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为推动共同富裕的强大动力。

2019年行政村规模调整后,石柱镇原下寮村与俞溪头村合并,村级组织换届选举完成后,在村班子的带领下,两村优势充分发挥,村庄发展有了更整体宏观的规划。党组织建强,战斗力升级,凡是涉及自然村的大小事情,都让支部党员带头干,这成了这个村治村理事的“法宝”。

下寮自然村是大箬坑浙东人民解放军第六支队红色根据地、永康十大古道之一塔石岭古道所在地。在确定适合本村的发展之路时,俞溪头村决定立足本地优势,传承红色基因,深挖红色资源富矿,发展红色旅游产业。

结合区位优势,下寮自然村在浙东第六支队纪念广场、永康市革命武装斗争史展示室的基础上守好“红色根脉”,修建村内公路、游步道、景观亭、大会堂、泉林山公园等,还修缮了丹塘永济桥、灵山湖下寮渡口等,逐渐形成了规模宏大且别具一格的党史学习教育基地。

周健是俞溪头村监督委员会成员,他告诉记者:“许多部门单位都会来村里开展党史学习和红色教育,最多时一天就接待四五批游客,有的游客还是专门从外地赶过来。”

而通过资源共享,俞溪头村还将建起一条从纪念广场到大箬坑再到塔石岭古道的旅游线路,全程3公里左右,终点在舟山镇申亭村,沿途可以领略田园风光,重温红色故事,后续可跟进餐饮和农业观光配套设施,借力红色旅游发展村集体经济,让村民共享发展成果,树立一个“两富”村庄的典型。

今年以来,石柱镇针对各项工作中存在的短板,通过红色网格聚力、党员示范带动、强化宣传引导等促使党员干部扛起使命担当,为建设“文明石柱、和谐石柱、富强石柱”真正做到耕于心、践于行、成于效,以突出整治立规、突出全域引领、突出全程实践为主要抓手,力促乡村蝶变展新颜。

从“远山如黛,近水含烟”的李溪、南溪,到“一泓清塘庠泮水,万枝阙里杏坛花”的塘里村,再到建设中的石柱湿地公园,青山绿水正成为石柱镇书写的动人诗篇。对标“宜居、宜业、宜游”三大目标定位,石柱镇聚焦兴业富民,开拓产业兴盛,以重构产业空间、推动产业复兴为出发点,推动着“美丽风景”加速向“美丽经济”转化。

20多年前,石柱村村民林莉把金店开在了村里的老街上,从此就在这条街上扎下了根。经历过老街“集市时期”的热闹非凡,也见证了老街金银交易市场从火爆趋于平稳,林莉觉得,现在的老街才真正处于“最好的年华”。

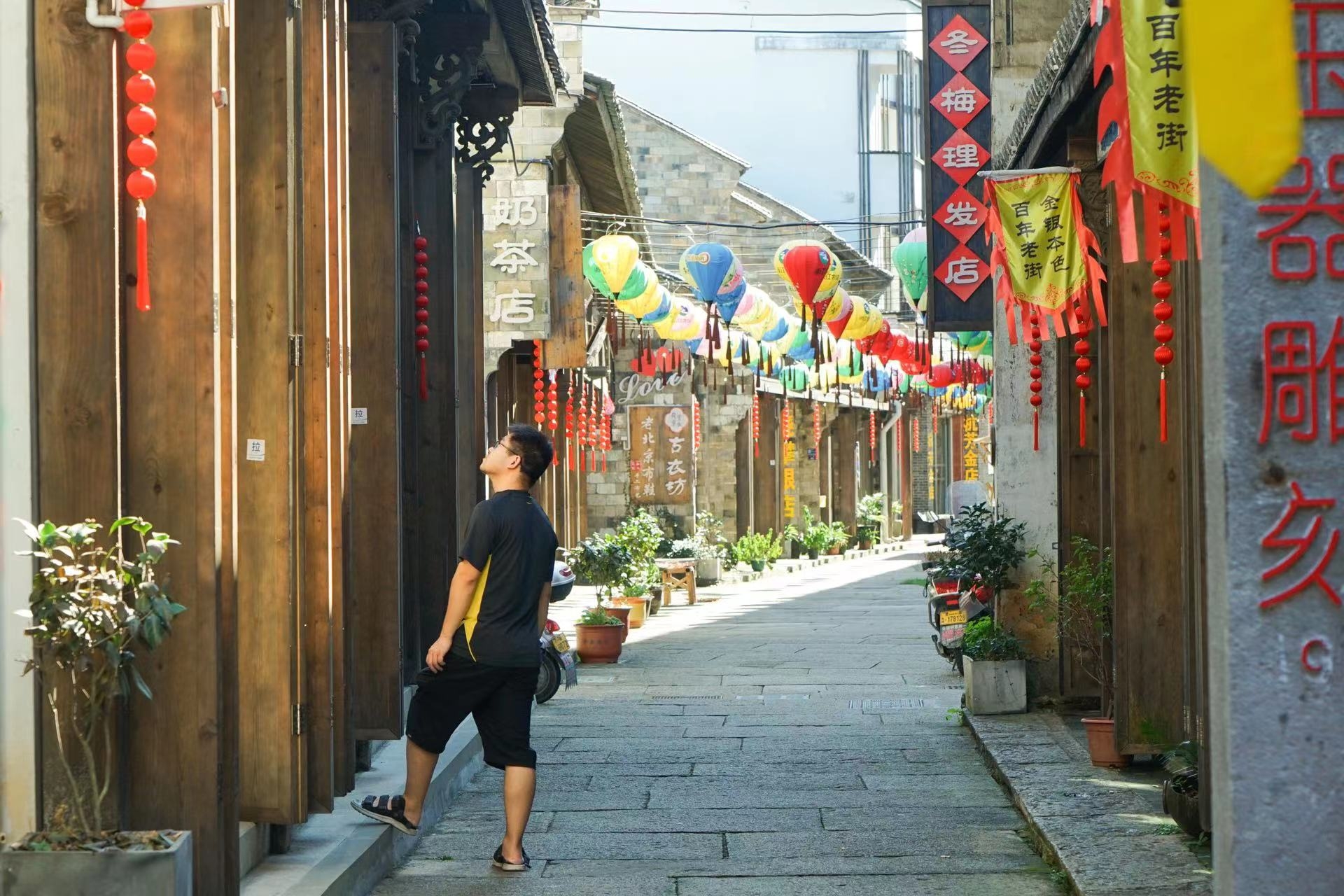

2018年,石柱镇启动金银老街改造工程。几个月后,“重启”的老街让人眼前一亮:杂乱的电线、狭窄的街道、老旧的沿街招牌统统不见,取而代之的是铺满青石板的路面,街头巷尾精致的石桌椅、绿植,浓浓的古朴生态风铺面而来。更难得的是,这次改造优化了集市空间,再一次表明了石柱镇重塑打金银老街业态的决心。

“修旧如旧”的老街留住了林莉这样的老金银店主,独特的历史古韵也引来了在城区经营服装店的李群英,她的古衣坊如今也在老街上经营得有声有色。“最开始也有顾虑,怕老街客流量少,可现在看来,游客挺多的,有些虽然不买东西,但来老街上打打卡、拍拍照,也是很好的宣传。”李群英说。

如今的石柱老街,既保留了老街的韵味和独有的金银市场,整体又呈现出一种别样的大气之美,成功将自然风光、人文底蕴串联其中,留住了美,也留住了人。目前,金银老街经营业态日趋丰富,已经吸引了本村及周边几百人前来就业、创业,店铺总量已达到35家。

在石柱,探索着将乡村美丽生态环境转变成农民兜里的“钱袋子”的,还有一个小村——塘里。一个原先只有358人的偏僻小村,用8年间,从“后进村”逆袭为村民实体经济人均产值4万元的“明星村”,塘里的产业饭碗,正是一碗“文化饭”。

塘里是孙权后裔的聚居地,有700多年历史。塘里村抓住文化礼堂建设的契机,从“孙”姓上做文章,挖掘历史文化,通过“文化礼堂,精神家园”的功能定位,在全域文旅化上精巧构思,整治环境,打造村景,形成了“文化礼堂在村中,村在文化礼堂中”的特色格局。

文化礼堂群成了金名片,吸引如织游人,如何将这效应转化为村民们的富裕生活?于是在完成了首轮美丽乡村文化建设之后,塘里村开始集中精力打好“文化变现”这张牌。

在政策的引导下,塘里村先后引进了乡村特色的酒吧、奶吧、咖啡吧,还有个性鲜明的餐饮、自助型民宿,以及代表永康五金文化的工艺坊等,形成了一个完整的具有地方文化色彩的新业态,塘里村村民也纷纷因地制宜,开起了农庄、私厨、民宿。目前,村里已发展文化业态9个,下一步,塘里还将引资百万建成高品质的录音棚,对外开放营业,供游人前来录制歌曲、朗读。

美丽为“壳”,文化为“魂”,塘里打造出了独具特色的农文康旅发展模式,也让村民手中的“产业”饭碗越端越香。

农村集体资金、资产和资源“三资”,是发展农村经济和实现农民共同富裕的重要物质基础。石柱镇作为浙江省农村集体经济数字管理系统试点镇,全面铺开“三资”数字化改革,仅用时20天完成36002个基础数据的采集和录入,全镇24个行政村已于今年1月份全部实现线上审批。

“在手机上点一点即可完成报销,省去了来回奔波之苦,太方便了。”9月15日,石柱镇石柱村居家养老中心食材采购负责人应业龙打开手机,发现他提交的报销申请已经通过,报销款也已到账。“三资”数字化改革正让“手机轻轻一点,村里事务全显,审批监督便捷”成为石柱镇各村办事的新常态。

据了解,过去村里报销需要经村两委主管领导、监委会主任、经济合作社社长本人签字通过,到村会计处开具出库单,再到三资管理服务中心排队审核,最终资金打至备用金账户,出纳去银行取现金发放给报销人。

繁琐的流程和审批不及时一度让村务办事员愁眉不展。“行政村规模调整后,村干部分散在多个自然村,需要跑几个村才能凑足签字。若正巧遇到审批干部不在,这趟就算白跑,有时由于花费时间长,一些报账员不得不先行垫资。”石柱村党支部书记应琼玦一边打开浙政钉App的农经数字管理平台一边说,“新系统上线后,从以前见面签字变为线上确认,审批环节现在全部网上办理,报销最快当日就能完成,村务办事员再也不用层层兜转,真正搭上方便快捷的直通车。”

从“一张发票跑多地、跑多人、跑多次”到“一次都不用跑”、从“纸质公开”到“绿窗公开”,从“老百姓跑断腿”到“系统数据秒跑”, 农村“三资”管理数字化推动实现效率变革、监管变革,也让石柱镇提升了基层善治水平。

数字化赋能农村基层治理后,村务监督更阳光、更有效。“镇、村按相应层级权限采集、审核、归集有关农村集体‘三资’、小微权力运行、镇村监管职责等实时数据,汇入‘数据池’。”石柱镇相关负责人介绍,“全方位的公开制度让公开更多元、查阅更方便、群众监督更充分,有效推动村级财务矛盾化解,建设数字清廉村居,促进农村社会稳定。”同时,该镇推广“二维码”阳光财务“码上公开”,微信扫码随时查阅,建设村级事项“码上知”、工作运行“码上办”、村民监督“码上督”,真正实现让权力在阳光下运行。

初秋石榴红,民族一家亲。

家住后项村的陈朝登一家是两个民族的“联姻组合”,他是汉族,妻子是土家族,但夫妻俩的感情却如同“石榴籽”一般恩爱,通过在本地经营电动工具齿轮外加工,他们早已吃穿不愁。如今,他们身边有子女,家里有产业,生活有盼头。“我们给儿子报名了书法培训,享受了政策补贴后,全年学费仅需1000多元,相当于减免了近一半。”陈朝登对这实实在在的福利点赞道。

一句句质朴的话语,真实勾勒出多民族群众在永康共居、共学、共事、共乐的幸福画面。

石柱镇作为永康市民族工作重点镇,全镇现有17个少数民族近7000人居住生活。为让多民族群众在“第二故乡”落地扎根,石柱镇作为试点探索开展了民族团结进步虚拟化社区建设,通过一系列创建举措真真正正让少数民族群众“留得下来、融得进来、富得起来”。

去年7月23日,石柱镇飞鹅山石榴籽社区正式揭牌。为满足多民族群众个性化需求,在永康市委统战部(民宗局)的指导下,石柱镇精准服务供给,围绕“七个一”打造飞鹅山石榴籽社区,即“一套议事会制度、一个联勤警务站、一支少数民族志愿者服务队、一个民族和合之家、一条民族团结教育示范街、一系列民族文化活动、一批放心消费示范店”,努力创造各民族群众共居、共学、共事、共乐的良好氛围。

除了完善民族工作的议事机构,石柱镇还将少数民族群众纳入到基层治理的方方面面,如创新建立“红石榴”党建联盟,邀请表现突出的少数民族群众代表共商共议社区事务,成立“石榴籽”矛调中心,共同解决民族群众反映的劳资、经济、医患、邻里等纠纷矛盾。

同时,该镇通过鼓励各族群众引进民族特色商品、美食,出台一系列优惠政策,为条件困难的少数民族群众提供免费食宿,切实减轻创业负担,激发创业热情。目前,共发放租房、创业、培训等补贴券165.8万元,培训人员156名,新增就业人员100余名。

创业有政策扶持、纠纷有地儿说理、困难有组织帮助、节日有人记挂……居住在石柱镇的少数民族群众,就是在这一桩桩、一件件的“小事”中,建立了主人翁意识,收获了满满幸福感。

怀抱着各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的美好愿景,一曲优美的民族“三和共富”交响曲正在石柱的土地上不断回响。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。