2021-10-26 21:42:03

来源: 无

金华新闻客户端10月22日消息

一部村史,往往就是一部党员干部带领群众团结拼搏、脱贫致富奔小康的奋进史。村史连着党史,小小村史馆,成了党史学习教育的鲜活教材和生动课堂。在磐安县,178家村史馆和村文化礼堂,不仅成了留住乡愁、激活记忆、传承文化的重要平台,也成了忆党恩、讲党史、上党课的党史学习教育新阵地。磐安县委宣传部负责人介绍,在村史馆里,基层群众不仅看到家乡日新月异的变化,也深切感悟到党在乡村建设、乡村振兴中的核心作用和宗旨情怀。

“各位党员,要说我们方山村,不仅是仁川镇第一大村,还是磐安县最早点燃革命火种的地方。村里有位革命烈士卢湛,早在1928年1月就加入中国共产党,随后,他受中共缙云特别支部派遣,回家乡方山以教书为掩护,发展党员,开展农民运动……”在方山村村史馆,讲解员杨玉良向前来参观学习的县机关党员干部声情并茂地讲述村里的红色故事。

今年初,方山村在原村小旧址上,建起村史馆,占地面积2000平方米,分为红色印记馆、红色方山馆、特色文化馆、工艺展陈馆、方山乡贤馆等5个场馆,集中展示方山村红色历史、红色人物、红色文物,成为传承红色基因、弘扬建党精神的重要阵地。省人大常委会原副主任、浙商发展研究院院长王永昌题写的“红色研学基地”六个红色大字,镌刻在展馆前的巨石上。

卢湛生前用过的油灯、书箱、砚台,集体宣誓时的誓词,红军使用过的枪支……走进红色印记馆,承载记忆的红色物件,详实丰富的党史资料,形象逼真的历史场景,把参观者瞬间带回到那个风雨飘摇、血雨腥风的峥嵘岁月。方山村书记卢玉华面对纷至沓来的参观者,深有感触地说:“农村党史学习教育,就是要挖掘村民的共同记忆,讲好家乡英烈的故事。村史馆里学党史、上党课,特别有吸引力和感染力。”

卢湛的故事,成为方山人的集体记忆,不断激励后人。卢湛,原名盘球,曾担任中共缙云县委书记兼浙西工农革命军司令部支队政委、中国工农红军第十三军第三团宣传部负责人,先后领导“二五减租”运动、黄余田武装暴动,建立缙云县苏维埃政府,参加攻打缙云县城、壶镇、永康方山口、东阳南湖等数十次战斗。1930年,被国民党反动派杀害,时年25岁。正在参观的镇宣传委员吴金金眼睛红润,言语哽咽:“每看一次展览,我都深为感动。卢湛那个时代的共产党人,为了追求真理而舍生忘死,为了大众幸福而甘洒热血,从他们身上,我们要汲取信仰的力量、奋进的力量。”

像方山村这样的红色遗存,磐安还有很多。作为革命老区,磐安是解放前后共产党军事武装在金华地区攻下的第一座县城,也是全浙江大陆最后一个解放的县,有着光辉的革命斗争历史。自开展党史学习教育以来,各个村史馆充分挖掘本地红色资源,增设红色记忆专栏,专门绘制“红色地图”,全县推出7条红色旅游线,组织开展“‘信仰如磐’重走红色印记”现场教学活动。安文街道革命烈士纪念馆、仁川镇杨宅村中国工农红军挺进师纪念馆、窈川乡川一村党史馆等一批红色记忆馆,串起了磐安红色政权建立的光辉历程和革命先烈的光辉业绩,越来越多党员干部群众走进展馆,唤起历史记忆,感受奋斗初心。县委宣传部副部长孔云生说,党史与每个人息息相关,红色村史馆接地气、聚人气,能增强党员群众听党话、跟党走的行动自觉,更好地传承红色基因、赓续精神血脉。

横路头,意思就是路的尽头,这也是磐安县方前镇大山深处一个村庄的名字。将近5年,横路头村党员干部以为民造福的初心和坚如磐石的决心,硬是靠双手从崇山峻岭间“啃”出一条17公里的公路,演绎了当代版的“愚公移山”故事。

在“天路”馆里,“困在路上,苦在山上”“砸锅卖铁,开山劈路”“摘掉穷帽,挖掉穷根”“齐筑富路,共奔小康”“坚持精准方略,决胜全面小康”五大板块,全景式、全方位再现村党员干部当好领头羊,带领群众修天路、奔富路的创业历程。走进馆内,那些锈迹斑斑的钢钎、风钻、铁锤,还有沾满泥灰的草鞋、手套、防水裤,让参观者颇为震撼:如此简陋的工具,如此艰苦的条件,以血肉之躯凿出一条乡村大道,需要何等的信念和毅力。

在横路头村,曾流传着这样一首歌谣:“一担进一担出,牛肩头马脚骨……”说的是村里人油、盐、酱、醋都要下山到镇上买,天天挑担爬山,像牛的肩头、马的腿,满含苦楚无奈。日复一日,年复一年,大山的阻隔让村民日子越过越苦,贫困的阴影挥之不去。“1993年,我担任村支书,村集体一分钱都没有,修路需要100多万元。当时,全县还有100多个行政村未通简易公路,许多人认为一个340多人口的小村,要修出一条公路来,简直异想天开。但村支部一班人多次讨论,立下誓言——即使砸锅卖铁,也要修通公路。”说起修路的历史,老支书施仁财依然激情高昂。

“这台当时最先进的内燃凿岩机,是我们几名党员借钱买的。这辆独轮车,是我们最早的运输工具。”循着老照片、老文件、老器具,施仁财向我们娓娓讲述修路的故事,“从1995年农历正月初八开始,全村人不管寒冬酷暑,不顾白天黑夜,轮番上阵,开路不止。有的妇女背着几个月大的孩子,与丈夫一起挖山运石;有的吃点土豆、红薯,依然坚守在工地;有的干完家里农活,戴着矿灯夜里去路上补工。”

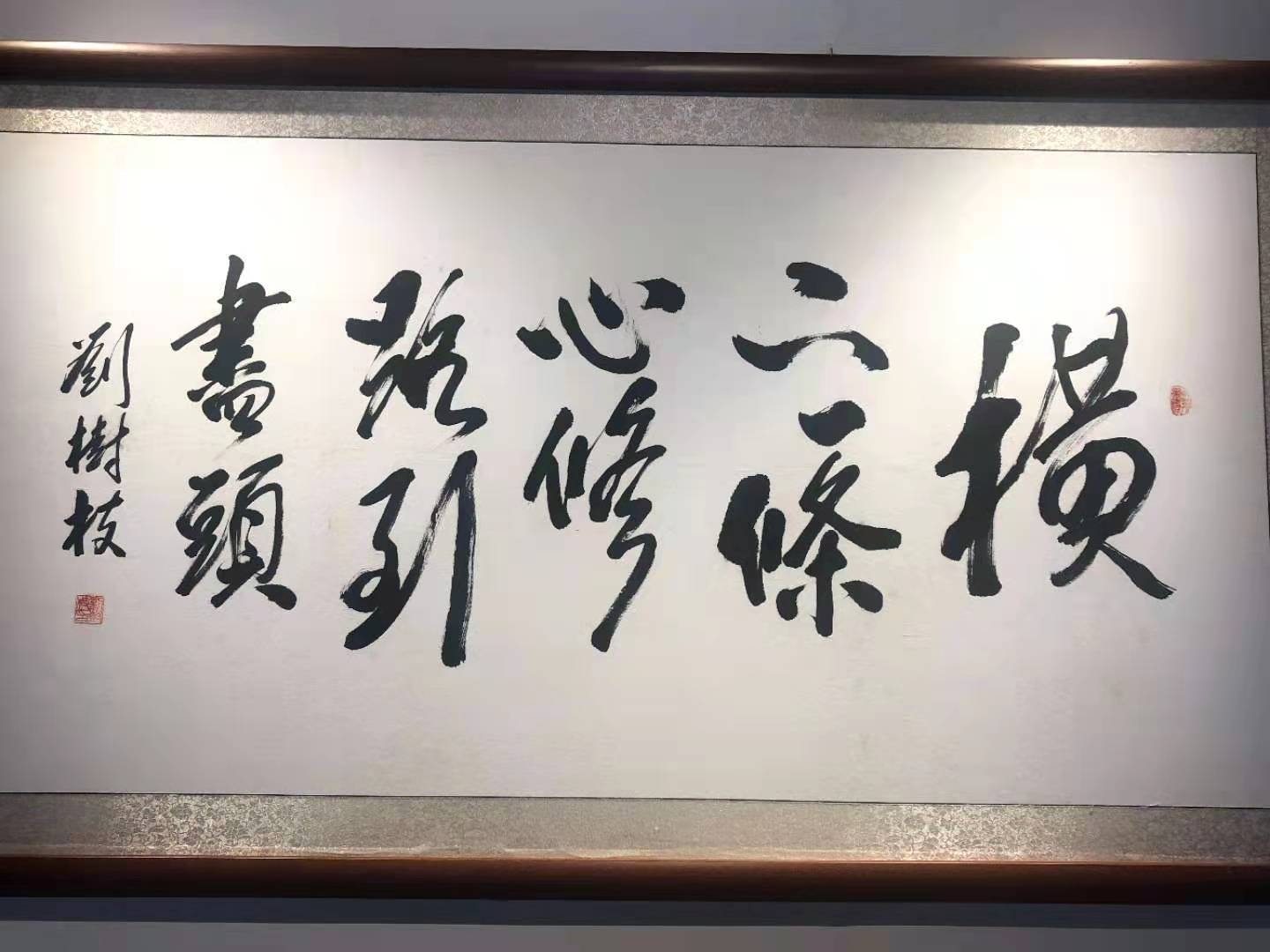

展馆正中,悬挂着时任县长刘树枝的题词:“横下一条心,修路到尽头”。当年,为了凿通“天路”,刘树枝带领财政、交通、扶贫等部门,四上横路头,住在农户家,现场办公解决用地、资金等难题。《金华日报》刊发《横路头:从山上啃出路来》一文,引起社会广泛关注,此后,该村获得每公里1.5万元的政策性补助以及结对帮扶单位的资金扶持。1997年7月,金华市山区交通建设现场会在方前村召开,“横路头精神”成为全市学习典范。1998年12月,投资128万,投工6万多工,架设23座桥涵的简易公路全线贯通,“小康路”石碑至今矗立村口。村路畅,日子旺。山上的毛竹、水果、药材、高山蔬菜源源不断流向杭州、宁波等城市,村民收入节节攀升。山下的建材、农资、生活用品直达村口,旧房变楼房,农屋变民宿,手机、电器等进了农户家,半数以上农户买了小车,日子彻底变了样。

现任村支书施海峰,这些年来见证了村庄发展。“没有村党支部和党员干部的团结带领,就不可能有康庄大道的开通,不可能有翻天覆地的变化。如今,公交车开到家门口,游客走进大山里,在外奋斗的村民看到家乡发展前景,纷纷回村创业。”他表示,要利用好村史馆,当好宣讲员,把村庄变迁史与党史学习教育相结合,让来参观的人们珍惜党和国家的好政策,教育党员干部发扬优良传统、践行初心使命,引导群众忆苦思甜、铭记党恩,坚定永远跟党走的信念。

要想富,先修路;要快富,修大路。展品无声,故事鲜活,除了横路头村“天路”馆,还有系统展示磐安48座公路隧道建设历程的墨林村“隧道”馆、全面反映磐安公路交通变迁发展的下寮村“道班”馆,都成了基层党员干部接受党史教育的现场教学点。目前,磐安建成农村公路1112公里,占县内公路总里程的89.7%,率先实现建制村“村村通”公交车,成为浙江省“四好农村路”示范县。县交通运输局局长厉志宏说:“横路头精神最核心的是忠诚于党、不负人民的奉献精神和逢山开路、遇水架桥的奋斗精神。这种精神永不过时,必将激励山区人民创造美好生活,续写共富新篇。”

一大早,新渥街道干部马锦瑶就赶到宅口村“两山”馆,这天,预约了10多批来自县内外的考察团队。党史学习教育开展以来,这里成了现场教学点,通过视频播放、聆听讲解、座谈交流等形式,让党员干部接受党史教育,感悟思想伟力。

宅口村是一个千年古村,村民世代从事中药材种植,但由于受信息和交通影响,农业生产能力低下,村民生活贫穷落后,“弯弯曲曲一条河,隔溪两排破旧房”。村党支部为了解决药材销路问题,在村里开办了中药材市场。如今的“两山”主题实践馆,由老市场门口的村党群服务中心改建而成,生动详实地展示了宅口村从一个落后小村发展成为全国知名的特色小镇——“江南药镇”的轨迹,以及磐安坚持走“生态富县、生态富民”道路所开创的山区特色发展之路。

“1983年磐安刚刚复县,由于观念陈旧,我们的百姓习惯于‘靠山吃山’,过度砍伐森林,开山开到尖,种田种到边。你看这张照片,山林都是光秃秃的。当时调侃,墨林乡是没林乡,岗头村成光头村……”随着马锦瑶的讲解,参观者在一张张泛黄的照片前沉思良久。为了摆脱“越砍越穷、越穷越砍”的恶性循环,磐安县一边抓生态环境保护,一边抓生态产业发展,把中药材、茶叶等作为重点发展项目,形成了从种植、加工到销售的产业体系,当地群众走上了生态脱贫、生态致富之路。

“万山之国”的磐安,境内森林覆盖率达83.7%,素有“群山之祖、诸水之源”之称。好山好水出好药,作为浙江省最大的中药材主产区,磐安就是一个药材宝库,总建筑面积达28.8万平方米的“浙八味”药材城,是目前华东地区设施最好、规模最大的中药材集散中心。陈家仁是土生土长的宅口人,世代都是药农,亲眼见证了药材产业的发展与繁荣,“过去,种药材小打小闹;如今,田里种、地里种、山上种,处处闻药香,家家种药材。过去,我们走南闯北、肩挑背扛,到全国各地贩卖药材;如今,家门口就是中药材交易市场,全国客商都来采购,全靠党的富民政策好,全靠发展生态经济。‘绿水青山就是金山银山’,习总书记的话在我们这里得到充分验证。”

“两山”馆从“指路明灯——磐安生态富县的路子是对的”“筑路追梦——生态富县的历史巨变”“开路先峰——生态富县的关键力量”“道路自信——生态富县永远在路上”四个方面,描绘出一幅绚丽的经济发展与生态文明互促共进的生态富县图。

如今的磐安,山清水秀,植被茂盛,在卫星遥感图上,是华东地区最“绿”的区域之一,生态成了最亮丽的“底色”。获评全省首批清新空气示范区,被授予全国“树立和践行‘绿水青山就是金山银山’发展理念突出贡献奖”,成功创建国家重点生态功能区、国家级生态示范区、国家生态文明建设示范县,更可喜的是,实现了从“最贫困”进入与全省同步实现高水平全面建成小康社会行列、同步建设社会主义现代化先行县的跨越。

边看边学,边思边悟,“80”后年轻干部张晓玲感慨万千。“我从小生活在农村,过去我们的人均收入和生活条件与发达地区相差很远。现在,看看宅口村的变化,还有全县的发展轨迹,愈发感觉到新理念、新思想、新战略的重大意义。作为我们年轻党员干部,一定要借助‘两山’馆这样的党史学习教育大课堂,让党的创新理论入脑入心、落地落实。”

在磐安,好生态带来好产业,好环境引来好项目,践行“绿水青山就是金山银山”理念成为全县人民的行动自觉。源头村“竹艺”馆、永加村“磐五味”馆、乌石村“农家乐”馆、马塘村“茶文化”馆……一个个以产业为主体、以文化为依托、以发展为脉络的村史馆,成了勾勒乡村记忆、留下美丽乡愁的重要平台,更成了党员干部溯源党的历史、凝聚奋进力量的崭新阵地。县新时代文明实践中心马丽慧说,走进村史馆,接受的都是最直观、最生动的党史教育,时代在变,生活在变,但初心不变,使命不变,“两富”路上,我们年轻一代接力前行。

(作者陈新森,系磐安县委常委、宣传部长)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。