2021-12-07 09:46:49

来源: 金华日报

金华新闻客户端12月2日消息 记者 胡雅心 文/摄

汤溪历史悠久,早在一万年以前,就有先民在这里耕作、生活,孕育出灿烂的上山文化;春秋时期,神秘的姑蔑古国曾统治这里;明成化七年(公元1471年),汤溪置县,其范围包括了今天的罗埠、洋埠、蒋堂、琅琊、沙畈、塔石、岭上、莘畈等地。在长期的演化发展中,汤溪逐渐形成了以当地自然环境为基础的独特的地方文化。生活在这里的父老乡亲、妇孺翁媪,其语言、衣食住行、风俗习惯等,也无一不体现当地这种特有的文化传承。

文化,是一个地方的灵魂与根脉,是根植于每个当地人内心深处的精神力量。有一群汤溪籍的乡贤,一直关心并用实际行动推动着当地优秀传统文化的挖掘、保护、传承和弘扬,使得古老的文化得以赓续久远。如今,汤溪地方传统文化的传承已结出了累累硕果。

推动古建筑保护 带动乡村振兴发展

下伊村依山傍水,风景优美,历史悠久,距今已有700多年历史。村里古建筑众多,还有一个被列为市级文物保护单位的青阳山遗址坐落于此。然而,由于缺乏资金,村民的文物保护意识也不强,村里的很多古建筑都得不到保护和修缮,逐渐沦为危旧房,青阳山遗址也还未得到有效勘探。2017年,借着开发区大力发展乡村旅游的契机,下伊村准备拆除村里部分危旧房,开展新农村整治工作。

伊福泉是土生土长的下伊村人,曾担任市人大常委会副秘书长一职,他对家乡的感情很深,一直关心家乡发展,对村里的这一情况也有所了解。2017年8月12日,原汤溪县域在全国各地的汤溪籍有识之士、社会贤达约200人组建成立了金华市汤溪新乡贤联合会,成立后便积极配合政府部门重振当地乡风民俗建设,支持当地教育事业,建设强大的文化软实力助推当地发展。

退休后的伊福泉当选常务副会长一职,担任联合会顾问的是原市人大常委会副主任陈三富,而当选为会长的是原婺城区人大常委会副主任邱开祥,在一次婺城区人大代表会议上,下伊村党支部副书记伊敏林提出对青阳山遗址的保护与利用,这一提案还引起过他的注意。“因为我们三人退休后一直在干汤溪地方文化传承这件事,经常跑去村里调研,参加村里的一些历史文化传承活动,久而久之大家都叫我们‘铁三角’。”伊福泉说。

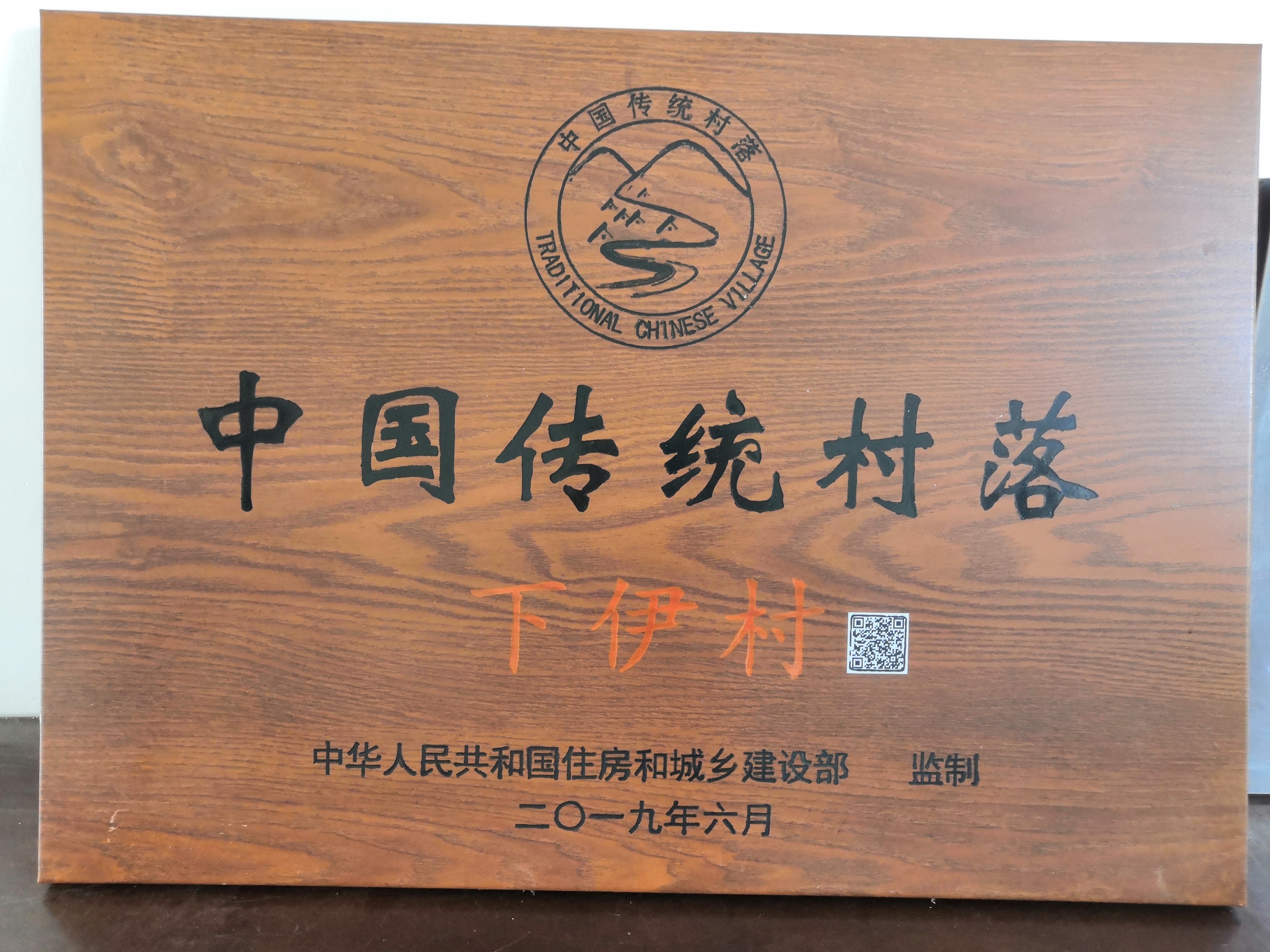

了解到村里的情况后,邱开祥、伊福泉、陈三富等人多次来到下伊村考察,与村两委进行沟通,希望他们保护好村里的古建筑,传承好当地传统文化。同时积极联系市文物局,为下伊村的古建筑保护奔走呼吁。在新乡贤联合会的建议以及有关部门的支持下,下伊村申报了市级和省级传统古村落,对古村落进行合理规划,对古建筑变“拆”为“保”,并在此基础上开始申报第五批国家级传统古村落。

“我们的村民文物保护意识比较欠缺,多亏了乡贤们的出谋划策和有关部门的支持,让我们有能力保护好老祖宗留下来的这些宝贵遗产。”下伊村党支部书记伊红谦说。

为了进一步弄清青阳山遗址的内容,2018年,省考古所对其进行考古调查和针对性试掘。经过一年多的研究勘探,考古人员收获满满,不仅将稻作文明的起源时间推进至一万年前,发现了另一处与上山文化相关的三潭山遗址,还促成了浙中考古基地落户金西。项目推进取得如此丰硕的成果,除了政府部门支持、相关技术人员辛勤工作,这其中也离不开这群乡贤的热心奔走。

“没有历史文化的旅游景点是没有根基的。”伊福泉认为,下伊村拥有独特的稻作文化遗址和精美的古建筑群落,还有保稻节这样的文化传统,可以充分利用这一得天独厚的优势,打造农耕研学基地,通过弘扬万年稻作文化推动乡村振兴,提高金西的知名度。

近年来,下伊村也发生了很大变化,开展精品村建设,常态化开展垃圾分类、房前屋后乱堆放等工作,将办公楼前的荒地改建为停车场,道路两侧增添绿化,建成一个公园,村庄的环境面貌因此焕然一新,先后被评为美丽宜居示范村、3A级旅游村等。今年,村里还规划了稻作博物馆建设和农耕研学游基地打造。

助推汤溪菜标准化 弘扬地方饮食文化

烂菘菜滚豆腐、白皮辣椒炒肉、白切鸡、葱花肉……在汤溪菜馆的菜单上,这些耳熟能详的汤溪特色菜肴是必不可少的,独特的地理环境和气候特点,造就了独具特色的汤溪地方饮食文化。据了解,汤溪菜类型丰富,历史悠久,各种热菜、冷菜、点心、主食等多达数百道。

该如何让古老的汤溪菜传承下去呢?以前靠的是口口相传,现在传承的唯一方法就是制定标准。从2017年成立之初,汤溪新乡贤联合会就积极推进汤溪菜标准化,传承并弘扬汤溪饮食文化,到目前为止成效十分显著。

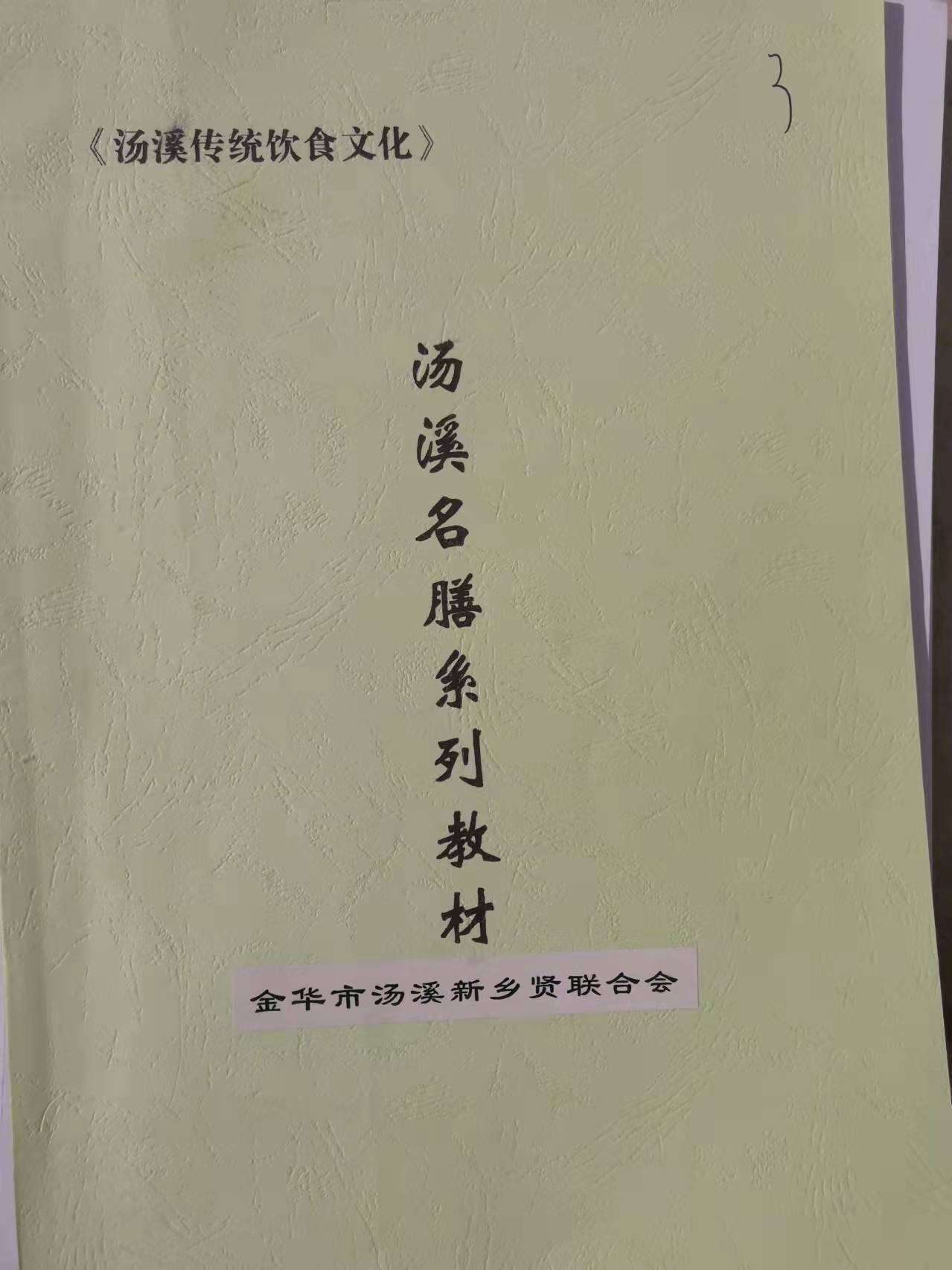

2017年底,汤溪新乡贤联合会多次牵头召开“汤溪传统饮食文化”经典菜肴制定标准工作研讨会,组织全市范围内的汤溪厨师、餐饮店老板、饮食协会专家等人进行研究,征求经典汤溪菜的修改意见,并成功申请了金华市非物质文化遗产,最终确定了16道热菜、7道冷菜、4样点心和2道主食,总共29样,将其命名为“汤溪名膳”。2018年,由市质量技术监督局和商务局牵头,开发区相关部门协助,新乡贤会部分成员参与地方标准的起草事宜。

为了汤溪菜能够顺利标准化,从事餐饮的汤溪籍乡贤们出钱出力,标准化的首次试验地点就放在了汤溪中祝村祝志先的餐饮店里。厨师将16道热菜逐一烹饪,餐饮老板、厨师等组成的饮食专家团队进行品尝后,提出相应的修改意见。经过多次试验、商讨,不断完善,最终规定了每道菜的名字、食材、用量、火候,并以文字形式确定下来,一直到2019年,首批16道汤溪热菜的标准才得以确定,并通过标准验收。2020年,乡贤们又着手准备冷菜的标准制定。

汤溪菜的标准化之路并非一帆风顺。2019年,全市开展大部制改革,质量技术监督局部分职能并入市场监管局,负责“汤溪名膳”的人员也进行了调整。为了重启被搁置的汤溪菜标准化工作,伊福泉等多次找相关部门进行汇报,终于重新与相关人员进行了对接。由于冷菜的标准与热菜不同,在冷菜的标准化制订过程中,大家一度走了弯路,返工了好几次。但大家不怕麻烦,进行了多次尝试,还邀请专家进行指导,使工作更加严谨。

传统文化需要依靠人的传承。汤溪新乡贤联合会还联合开发区农旅局、汤溪菜饮食行业商会组织《汤溪名膳》培训,为汤溪饮食文化的发展培养更多人才。

如今,汤溪菜的金字招牌变得更加闪亮。2020年1月,央视10套《味道》栏目开年首播《我的家乡菜·汤溪篇》专题片,让汤溪菜走向了全国。在“诗画浙江·百姓千碗”等餐饮比赛上,汤溪菜也屡次斩获好成绩。今年,乡贤会又打算起草点心和主食的地方标准,计划尽快完成整个汤溪饮食文化系列的标准制定。

著书立说百万字 传承地方传统文化

汤溪自然风景优美,历史悠久,文化底蕴深厚,不少热爱文学的汤溪人喜欢回老家采风,还有的利用业余时间深入开展汤溪地方文化研究。《即将逝去的生活:汤溪百工口述史》、《汤溪漫笔》、《汤溪饮食文化丛书》……一部部有关汤溪的著作已经或即将出版,汤溪历史丛书目前已准备了约150万字,汤溪人用著书立说的方式努力将地方传统文化留存下来。

作为汤溪本地人,苏战辉一直关注着汤溪民俗文化研究,加入过汤溪文化民俗研究会,经常到外面采风、写文章。在老同学曹志耘的建议下,苏战辉到各处挖掘汤溪谜语、俗语、山歌等民俗文化,一年后寻访到一位善于唱山歌的老太太,在了解到她很多人生经历后,也有感于很多当地传统手艺的衰落和消亡,于是,苏战辉决定开始整理相关的文字资料,部分刊载于《金华日报》口述版。

从2019年起,苏战辉开始寻访汤溪的各种手艺人,背贩脚、唱新闻、木匠……为了找到一位适合访谈的手艺人,有时苏战辉要花费很长时间。找到适合人选后,他会耐心与对方交谈,由毕业于香港浸会大学中文系的女儿主笔,保存好文字、照片、影像等资料。有一次,为了访谈罗埠镇塘头郑村唱道情的手艺人郑玉秋,苏战辉每周日下午都去他家,一连去了5个月。几年时间下来,视频录像资料已达到500G左右。今年上半年,25万字左右的口述史定稿,在汤溪新乡贤联合会的支持下进行出版。

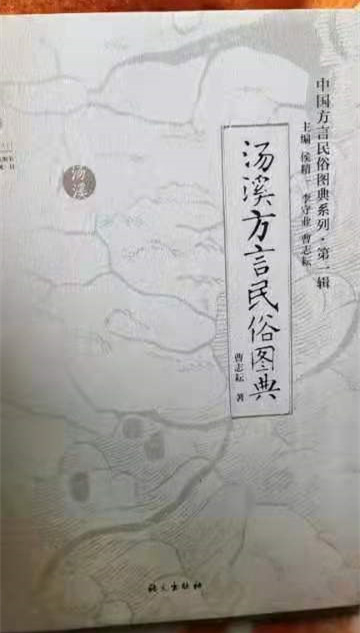

曹志耘是汤溪岩下村人,浙师大人文学院教授,一直从事中国汉语方言的调查研究。为了抢救日渐萎缩消亡的汉语方言,几十年来他的足迹遍布大江南北,汤溪方言也是他特别感兴趣的领域,是他研究汉语方言的起点,硕士期间就发表过《金华汤溪方言的词法特点》。他多次带领学生在老家以及周边地区调查研究,2014年发表《汤溪方言民俗图典》。

下伊村的伊有喜是金华二中的一名语文老师,热爱文学,喜欢写诗、写散文,有时也会开展对汤溪历史人物的学术考证。2017年,他申请了一个微信公众号《汤溪风物志》,专门用于刊登自己的抒情散文或其他爱好者写的有关汤溪历史文化的文章。尽管工作繁忙,但公众号的编辑、管理全都由他自己一手包办。今年,伊有喜将自己或其他人多年来撰写的散文、汤溪美食杂谈、汤溪风物、文史学术文章等集结成《汤溪漫笔》一书,字数约20万字,在新乡贤联合会的支持下出版。

下伊保稻节

《汤溪县志》是了解汤溪县历史的一个重要史料,万历版是较早的一个版本,极具收藏价值。为了重印万历版《汤溪县志》,新乡贤联合会千方百计从南京、日本、美国、上海、杭州等地的图书收藏部门收集《汤溪县志》多个旧版本,又联系到乡贤、中国海洋大学新闻与传播学院副院长傅根清,对空缺、错误的地方进行勘校,查漏补缺,对汤溪的一些历史人物和事件进行专题研究,并取得了权威性成果。去年10月,由新乡贤联合会出资重印了600套,共3000册万历版《汤溪县志》,并在汤溪城隍庙举行赠书仪式。

汤溪新乡贤联合会、汤溪文化民俗研究会、汤溪老年大学……在各种各样有关汤溪的协会里,都不乏热心研究汤溪地方文化的爱好者。“很多人都有一种家乡情怀,有一种内在的驱动力促使他们去做这些事情。”伊有喜说。

近年来,开发区也在不断挖掘保护并利用当地丰富的历史文化资源,培育文化产业,不断放大传统文化的向心力、凝聚力、号召力,以文化熏陶民风,凝聚起当地社会发展的强大合力,用文化的力量不断推动当地社会高质量发展。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。