2022-07-21 22:21:43

来源: 金华日报

金华新闻客户端7月12日 记者 孙媛媛 文/摄/视频

随着中高考成绩陆续公布,可谓几家欢乐几家愁。不论分数几何,莘莘学子想取得好成绩的愿望是一样的。在兰溪市女埠街道渡渎村,一座刻有“金榜题名”牌匾的门形木架上,写着“考试加油”“学业有成”等字样的纸卷以红绳绑着,挂得满满当当。

渡渎村,在明代出了一名“学霸”,屡次考试夺魁,他在一代代学子心中是名副其实的“考神”。他,就是明代有名的谏臣、教育家章懋(1436—1521),他在村里有一读书、讲学处。“考神”在家乡讲学,受欢迎程度可想而知。

这个夏天,记者走进章懋故里,寻访500多年前的“高考秘籍”。

夕阳西下,傍晚时分的渡渎村宁静美好。一幢砖木结构的老房子前,炊烟袅袅。这幢建于明代的房子就是章懋的故居,他生于斯,长于斯。古朴的老宅在炊烟的映衬下,平添了几分灵动,烟火气将人带回500多年前的时空。

彼时,如斯的炊烟,见证了一个聪颖好学的农家子弟一路顺利考学的历程。章懋9岁通四书,10岁能文,13岁谙熟五经,14岁通晓历代史。26岁那年,章懋在乡试中得第一名,30岁时,会试又是第一。用现在的话说,章懋是一名妥妥的“学霸”或“考神”。

章懋并不是一个一心只读圣贤书的“学霸”,他心怀家国的理想在他做翰林院预备文书时的日常习作《中秋赏月赋》中就能看出。明成化二年(1466)中秋节,他未念家好月圆,而是“愿国家隆唐虞之治,使斯人为尧舜之氓”。正是心怀家国安危的抱负,章懋直言进谏,在次年元宵惹怒了皇帝。

明成化三年(1467)冬,章懋被授职翰林编修,不久后,明宪宗准备在第二年元宵节上张灯结彩,命词臣撰写诗词进献。章懋考虑到办烟火灯会开支大,且当时朝廷受战事和干旱困扰,便与另外两人一同上书劝谏,提出应停办元宵灯会,节省财政以“振饥恤困”。

如此直言惹怒了明宪宗,章懋被执杖刑,还被贬为临武知县,后改任南京大理寺左评事。由于勤政,章懋被称为“天平章”。后来,他又调任福建按察司佥事。他开放外来商品贸易,允许百姓采矿,还平定了叛乱,为百姓办了不少实事。

因母亲生病,章懋41岁那年辞官回乡,在之后的20多年里侍奉双亲直至父母去世。同时,他也开启了读书讲学的人生阶段。其间,章懋屡次接到朝廷委任,再次赴任就职时已60多岁。在南京国子监祭酒一职上,章懋致力于改革弊政,荡涤浮躁功利学风,弘扬经世致用的理念。

心怀民本思想,章懋不仅在为官时进谏,告老还乡后也常为民说话。77岁那年,章懋作《与刘知府惟馨书》,试图制止金华知府欲召集众多百姓建造大坝而大兴工役的行为。他“以天时、水势、人情、利害陈之”,最终成功劝阻了刘知府。正因此事,当地百姓称赞刘知府改过的勇气,也颂扬章懋保护百姓的功劳。

经世致用的婺学风范,在章懋为官的经历中体现得淋漓尽致。如今,渡渎村成为兰溪市廉政教育基地。

漫步于渡渎村中,多处可见与章懋讲学有关的老宅子和新建筑。章懋书屋与章懋故居相邻,都是明代建筑,被认为是章懋读书做学问的地方。藏书阁位于一处山坡上,是渡渎村的制高点,据说是章懋的藏书之处。另有一座枫山书院,是前几年新建的,现为兰溪市青少年家风家训教育基地。

后人对章懋的敬仰和怀念绵延不绝,而记者心中依旧有疑问:古时章懋回乡讲学的书院究竟在哪里,是叫枫山书院还是叫枫山书屋,或另有其名?

在光绪《兰溪县志》中,出现了“枫山书室”的提法:“枫山书室,在纯孝乡渡渎,明尚书章懋讲学处,初于成化十三年乞归。”明成化十三年(1477),章懋41岁,正是他初次辞官回乡的那一年。《兰溪县志》中记载了当时书室的情况:“构室三间,中张布帷,左右置经籍以供玩索,当自制有《书室铭》。”

这里的枫山书室应该指章懋辞官后在家乡自建的读书、藏书之所,并非真正意义上的书院。《兰溪县志》还记载,当时向章懋求学的人接踵而至,成化十四年(1478),浙江提学胡荣想在章懋住处的附近建一间书院,被章懋拒绝了。因此,枫山书院在章懋生前很可能并未出现。

关于讲学地点,明代大儒罗钦顺为章懋写的墓志铭中也提及:“归则日以娱亲,为事稍暇,辄读书枫木庵中,从其游者日益多,随材引诱,谆谆不倦,学者因称为‘枫山先生’。”字面上看,枫木庵应该是枫木山中的一座茅屋,也有可能指枫山书室,或是佛寺。

近年来,浙江师范大学文献学在读博士、兰溪市章懋研究会副会长徐子敬在浩如烟海的史料中找到了不少关于章懋的信息,形成了章懋编年史。

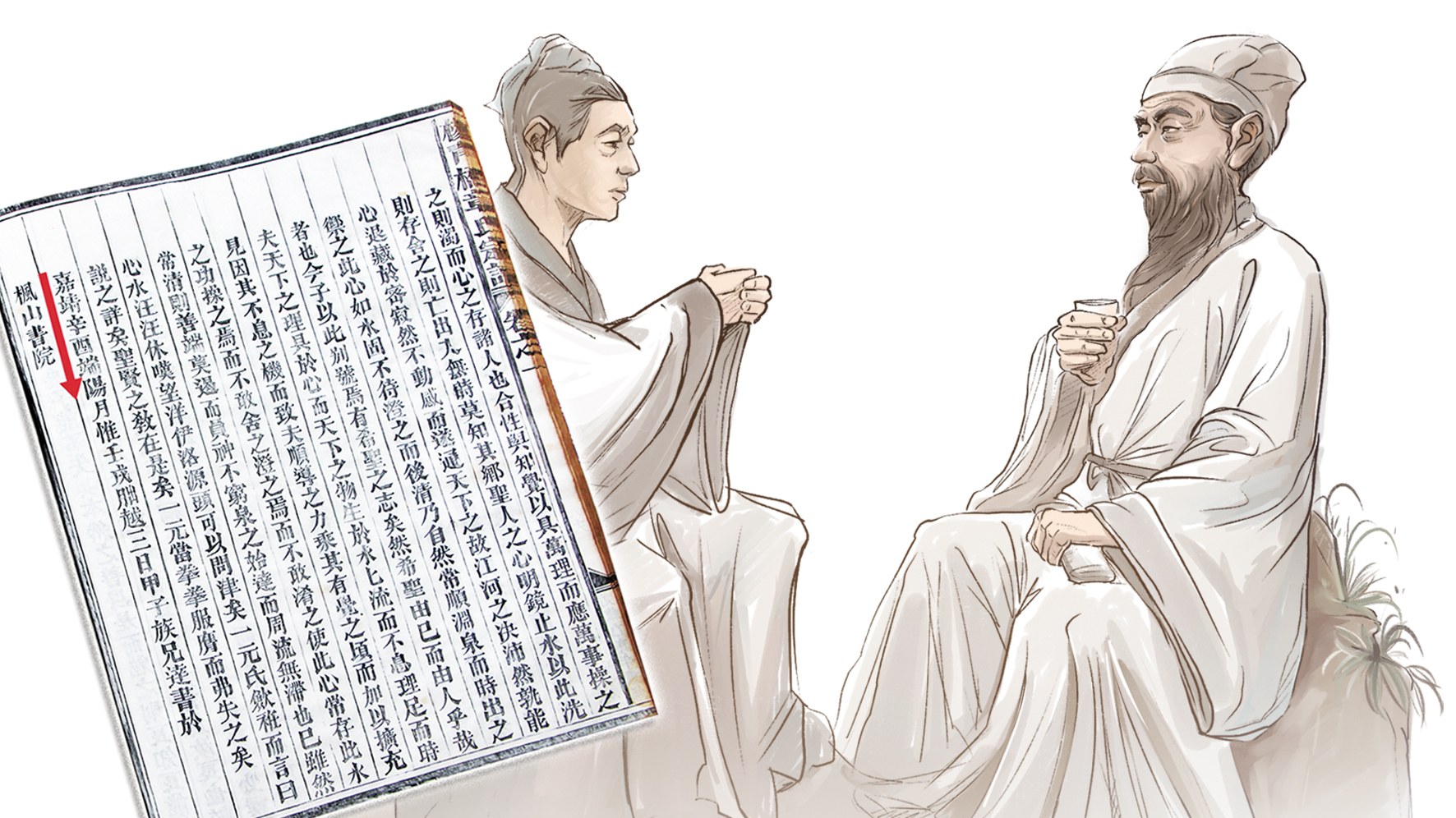

据徐子敬考证,枫山书院四个字在可见古籍文献中,仅出现于兰溪《杨青桥章氏宗谱》。其中一篇题为《心水说》的文章,落款为“嘉靖辛酉端阳月惟壬戌朏,越三日甲子,族兄达书于枫山书院”。这篇文章的作者名叫章达,为章懋族人。文章写于明嘉靖四十年(1561),即章懋去世后40年。

“章懋在世时,可能并无枫山书院的说法。”徐子敬推测,文章落款中的枫山书院很有可能是章懋去世后,族人为纪念他而建造的,用于祭祀或讲学。枫山书院在地理上的概念有一个逐渐形成的过程,可谓“无书院之名,有书院之实”。

章懋不仅拒绝官府给他建书院,还拒绝官府给他建牌坊。正德七年(1512),章懋76岁,金华知府赵鹤欲为其建牌坊,章懋写《与赵知府叔鸣鹤》婉拒。他认为自己“老病非才,不足比数”,还提议把经费用于建设仁山祠堂前的牌坊。

或许在章懋看来,他授课的环境如何并不重要,官方如何表彰他的功勋也不重要。那么,他两度辞官回乡讲学共计40余年直至生命的终点,为的是什么?

从结果看,章懋在讲学期间,与郑锜共同修订了现存最早的明代弘治《兰溪县志》,为兰溪作出了重要的文史贡献。他培养了30多名进士,活跃于当时的政界与学界。直至今日,他提出的“三担之说”,被刻成“担三石”立于兰溪一中的校园内。“道学、功业、文章”,成为兰溪一中的校园文化,影响着一代代学子。

且看章懋的“三担之说”:“吾婺有三巨担:自东莱、何、王、金、许后,道学无人担;自宗忠简、潘默成后,功业无人担;自吴、黄、柳、宋后,文章无人担,后学可加勉也。”这是敬仰婺学先辈,也是鼓励后学奋进。结合他一生所为,章懋在学界被认为是明代理学承前启后的重要人物。

“明代,虽然浙学中心东移,阳明心学几乎盛行天下,但以吴师道、柳贯、宋濂、王袆、章懋等为代表的金华之学并未销声匿迹,而是以各种方式持续发声,与以阳明心学为代表的浙东学人展开学术交锋。”金华市政协文化文史和学习委原主任吴远龙认为,这既扩大了金华学派的影响力,又深刻地影响了浙学发展。

“担,是担当,道学、功业、文章,学生们任择一种,适合自己的就是好的。”在徐子敬看来,“三担之说”的背后,体现了章懋尊重个体意愿、因材施教、以人为本的理念。

学生们在章懋的教育下,将学问为我所用,不乏建功立业者。董遵潜心理学,曾授课于白鹿洞书院,走上传道之路;唐龙历任兵部尚书、吏部尚书,总制三边军务,政绩颇丰;进士及第的程文德任翰林编修,文章了得……章懋的“三担之说”,又何尝不是婺学的兼容并包、学以致用。

2019年,兰溪市章懋研究会成立。近年来,挖掘、整理、保护章懋文化遗产和文献资料,开展章懋文化研究的宣传、推广活动在兰溪如火如荼地进行,渡渎村也围绕章懋和枫山书院开辟文旅融合的新路径。

待枫木林再一次将漫山遍野染成金黄,这里,将再次响起琅琅书声。

章懋与王阳明真的见过面吗?

在渡渎村,有一处论道园,翠绿的芭蕉叶下,是章懋与王阳明的雕像。两人面对面而坐,王阳明双手执杯,像是给章懋敬茶。

王阳明(1472—1529),明代著名的思想家、文学家、军事家,他的阳明心学一直为后人所推崇。坊间流传着王阳明两次来拜访章懋的佳话。那么,历史上,王阳明确实与章懋见过面吗,是什么时候见面的呢?

王阳明比章懋小36岁,两人之间确有交集。章懋任南京国子监祭酒时,大儒湛若水跟随他学习,两人相交甚好。章懋77岁那年的春天,与湛若水同游北山。湛若水与王阳明是知交,两人亦师亦友,湛若水对王阳明心学的形成有着较深的影响。

章懋的学生唐龙也与王阳明有着不浅的交情。明正德年间,王阳明遭佞臣诬陷,唐龙上书明武宗,力辩王阳明清白。后来,唐龙在王阳明配合下妥善处理了朱宸濠叛乱案的遗留问题。公务之余,唐龙还与王阳明切磋儒家学问,推助王阳明“致良知”学说的形成。

因而,王阳明从湛若水、唐龙等人处得知并了解章懋的为人和学识,是极有可能的。

王阳明在人生低谷期,的确来过兰溪。据嘉庆《兰溪县志》记载,明武宗正德元年(1506),宦官刘瑾擅政,逮捕20余人。王阳明上疏论救触怒刘瑾,被杖四十,谪贬至贵州龙场。那一年,王阳明34岁,被贬途中他路过兰溪,寓居大云山多日。他题诗于壁云:“兰溪山水地,卜筑趁云岑。况复径行日,方多避地心。潭沉秋色静,山晚市烟深。更有枫山老,时堪杖履寻。”

至于王阳明是否拜访过章懋,暂未在史料中有所发现,但后世一直流传着两人相见的故事,称“章懋为王阳明日后龙场悟道点亮心灯”,暗指王阳明事功务实的理念在一定程度上受到婺学影响。

《四友斋丛说》是明代的绘画论著,表现形式大部分为随感漫笔。该书记载了另一段有关王阳明拜访章懋的故事。那是正德十六年(1521),“王阳明广东用兵回,经兰溪城下过。时章文懿尚在,阳明往见”。书中提到的时间与王阳明做官地点虽有出入,却也能看出,坊间对于章懋和王阳明探讨学问的佳话始终存在。民间还流传着章懋与王阳明、方太古等人在马涧一带论道的传说。

或许,这也是后人希望看到的场景,山野阡陌间,年轻的王阳明与古稀老人章懋切磋学问,相谈甚欢……

黄灵庚

二级教授

博士生导师

首都师范大学特聘教授

中国屈原学会名誉会长

吴远龙

金华市政协文化文史和学习委原主任

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。