2022-07-21 22:23:02

来源: 金华日报

金华新闻客户端7月12日消息 记者 俞晓赟 文/摄 何百林/视频

一块揉成碗状的泥巴,被远古人误扔入火堆中,伴随泥碗的烧制,一个陶器的新世界就来了。从古至今,一块泥巴,入窑一色,出窑万彩,在中国大地上,演绎了万千传说。婺州窑,就是其一。

泥土塑出姿态万千,窑火炼出色彩变幻。金华人的性格,凝聚在婺州窑这小小的瓷片中。过去,厚重、沉稳,有着古朴气质。如今,内敛、奋进,如谦谦君子。

金华的陶器,最早可追溯到1万年前。

2000年,位于浦江县黄宅镇上山村的上山遗址,出土了大口盆、平底盘、双耳罐等陶器,距今约10000~8500年。这是迄今世界上发现的最早彩陶。

《金华市志》记载:浦江白马镇傅宅南浦阳江左岸高爿遗层,出土新石器时代晚期器物;黄宅镇塘山背村发现后商周时期遗址。兰溪新周乡赤山老虎头遗址,出土了多种印纹陶片及经打磨石器的文化层。

从新石器时代开始,金华先民就利用瓷土和石灰釉烧制陶器了。自此,从陶器到瓷器,烧制技艺在一代代匠人手中传承、发展和变化,最终造就了独特的婺州窑。

纷乱的东汉及三国时期,一方面禁铜令迫使瓷器迅速发展,另一方面龙窑的使用和高温釉的出现,拉开了瓷器文明的序幕。彼时,智慧的婺州窑窑工们不但首创釉下褐彩装饰,还在器物上堆塑出房屋、人物、动物,造型逼真,形象生动,令人叹为观止。

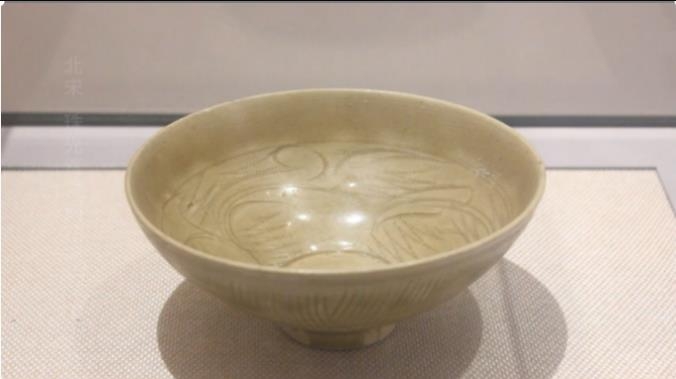

唐时,窑场遍布今金华、衢州两市所属各县,而这些地方在唐代均归属婺州,婺州窑的名字由此诞生。“碗,越州上,鼎州次,婺州次……”唐朝陆羽在《茶经》中评价,在泡茶品茶用的瓷碗中,婺州窑烧制的瓷器位列探花。

随着政权的南迁,婺州窑发展在宋代进入了鼎盛时期。其间,婺州窑堆塑艺术的发展已形成了独特的艺术风格。它逐渐走出国门,经婺江兰江入钱塘,跨海远洋成为海外争相购买的抢手货。上世纪70年代,韩国新安海域水下打捞出中国元代沉船,其中就包括了大量婺州窑。

我们可以这样想象:

在元代,某位商人接到了一笔外贸大单,其中就包括1万多件中国陶瓷。在遍寻各地窑厂后,婺州窑也进入他的订单范围。为了这笔订单,窑火熊熊,有人挑土,有人刻花,有人烧柴,窑火中,泥土被塑出了千姿百态,婺州窑被送上了出海的货船。可惜的是,这艘满载中国瓷器、漆器的货船,或许是风浪大,或许是遭遇海盗,最终沉没在韩国新安海域。

元代以后,不知什么原因,婺州窑日渐式微,窑场荒废,数百年间,音讯寥寥。虽仍有部分继续烧制,但规模较小,不复往日的辉煌。

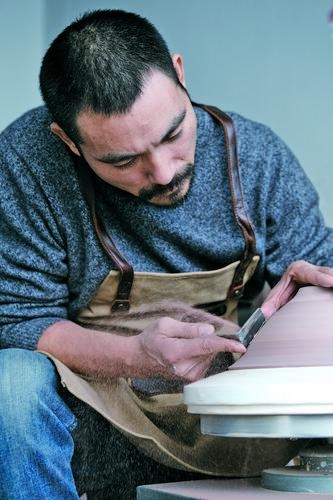

说起婺州窑的历史,陈新华如数家珍。

眼前这位年近古稀的老人,是金华唯一一位婺州窑陶瓷烧制技艺国家级传承人。

“稍等一下,马上画好。”陈新华仍保持着年轻时的创作热情。在台灯下,弯着腰,他在一张白纸上,神情专注地画着古老的纹饰。

这个类似羽毛的纹饰,借鉴于磁州窑(中国古代北方最大的民窑体系,开启了中国瓷器彩绘装饰的先河)。在陈新华的制瓷生涯中,这样的借鉴不是第一次。“它山之石,可以攻玉”是一方面,另一方面则是因为婺州窑历史遗留资源的匮乏。

在陈新华第一次接触婺州窑的1973年,当时市场上的婺州窑虽然少但卖不出价钱。“从外观看,那时的婺州窑灰不溜秋,制作也比较粗糙,基本没人要。”年少的陈新华心里有些疑惑,被陆羽推崇的婺州窑真是这样的吗?

直到2003年,首届婺州窑学术研讨会展出了一批古婺州窑瓷器精品。这惊艳了陈新华,也让他决心恢复陆羽推崇的婺州窑。“我是专业学陶瓷的,我不去恢复,谁恢复?”陈新华的豪言壮志自有其底气:他有理论知识,也有陶瓷的实践经验,更早在1999年,就自己研究了古婺州窑瓷器的造型、釉料配方和工艺,一点点充实婺州窑技术库。

婺州窑的复兴就这样开始了。但真正让陈新华和他的婺州窑声名大噪的是2004年10月在景德镇召开的首届国际陶瓷博览会。收到展会邀请在6月中旬,现成的婺州窑作品一件都没有,只有3个月的时间,对还没制过婺州窑的陈新华来说,无疑是一个挑战。

9月18日,陈新华的第一炉炉火终于点燃了。800℃、1000℃、1400℃,伴着窑内温度升高,泥巴在炉火里经受考验。好在第一炉的成果还不错,只有小部分烧过了头。仅仅10天后,第二炉又成功烧制。最终,他挑选了58件,装满4个箱子运到景德镇。

在首届国际陶瓷博览会上,婺州窑一件一件地摆上展台,引起广泛关注。“第一次亮相很成功。”陈新华制作的婺州窑具有鲜明的秦汉标签,作品恢弘大气,直径一般在四五十厘米以上,釉色以草木灰釉为基调,纹饰古朴而繁复。

此后,陈新华一边研究古瓷器,创新制作各种婺州窑,让婺州窑亮相各种大奖大展。同时,他还广泛开设课程,传承着这门古老的艺术。

“婺州窑的传承光靠几个人是不够的,国家级传承人就应该担负着传承的责任。”对于徒弟,他从不藏私,只要弟子有所求,必倾囊相授。

多年来,陈新华累计教授徒弟34名,徒弟又带着徒弟,窑厂遍布金华。对于婺州窑的未来,陈新华很有信心:“我想通过5年、10年,甚至50年,让婺州窑一代一代传承下去。”

从门庭冷落,到窑火四起,一块普通泥土在窑里浴火重生,正走入现实。

对于婺州窑的浮沉起落,古婺窑火的尹根有和方益进同样感触深刻。

分别为婺州窑陶瓷烧制技艺省级、市级代表性传承人,这对师徒一个出身于制陶世家从小习制陶瓷,一个从视觉设计师跨界进入陶瓷领域,两人因瓷结缘。在窑火明灭之中,师徒俩在婺州窑传统和创新、传承和发扬的交汇点上找到了同频的共鸣和碰撞的灵思。

他们认为,从存世的瓷器来看,婺州窑的主要产品有碗、盆、碟、瓶等,但看起来制作较为粗糙,釉色青黄带灰或泛紫。这古人偏爱的色系,或许不太符合很多现代人的审美。

“当代的婺州窑,必须要符合当代的审美。同时,还要适合当代的功用、表达当代的情感、倡导当代的精神。”在师徒俩看来,新时代的婺州窑不是对传统的临摹和复制,而是不守成、不囿旧,让“艺术生活化”、使“生活艺术化”,从而为当代婺州窑的发展找到新的时代定位。从某一程度上来说,婺州窑瓷器的生活化,与古人的观念是相通的,变中也有不变。

设计新的器型、研发新的胎料、调制新的釉水、创立新的工艺成了以尹根有和方益进为代表的古婺窑火团队“创新”第一步。研发独创产品,没有巧途径,只有笨办法,一次次去试,一次次去调整,一个环节的小变量,都可能会导致结果的大不同。

古婺窑火第一个创新系列“玉青瓷”的研发过程就是“烧了砸、砸了烧”的循环往复,直到偶然将金华特有的黄蜡石入釉、并经1300摄氏度的长时间煅烧,“一席青衣似晶玉、雨过天青如翠峰”的玉青瓷才在一个意想之外又意料之中的时刻惊艳降世。

陶瓷的最强魅力在于窑变,窑变的最大奇迹在于未知,而未知的最优解法在于功夫。两人深知“要发展、先练功”这个道理,先后与良渚博物院、荆州博物馆、景德镇陶瓷大学以及知名文化学者等达成深度合作关系,持续大胆创新,相继又形成了“寂色瓷系列”“鸿蒙彩系列”“玄黑釉系列”“秘青瓷系列”等大胆创新的产品品系,大大地丰富了当代婺州窑的产品类系。

从事陶瓷艺术制作40年,尹根有对当前的成绩始终不满足:“要做出自己觉得没有瑕疵、非常完美的作品,真的很难。有好的技艺,还要有火的激情,再加上坚持、努力,才能等到完美的作品出现。”

“正如我们公司‘大器不言,匠道守一’的价值观,‘与时俱进、推陈出新’是我们永远在变。”方益进也说。

婺州窑历经兴衰,几近湮没,但因一代又一代的匠人,始终一脉不绝。相比历史中的厚重、沉稳,如今的婺州窑在变与不变中,多了一些内敛、奋进,恰恰契合了金华人对争先的精气神。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。