2022-07-21 22:23:51

来源: 金华日报

金华新闻客户端7月19日 记者 金璐 实习生 李沛临 文/摄

假如你听过岳云鹏的《五环之歌》(就是“啊,五环,你比六环少一环”),那么,你将很轻松地用蒋大为《牡丹之歌》的曲调,唱出这样一句:“啊,八华,你比九华少一华。”

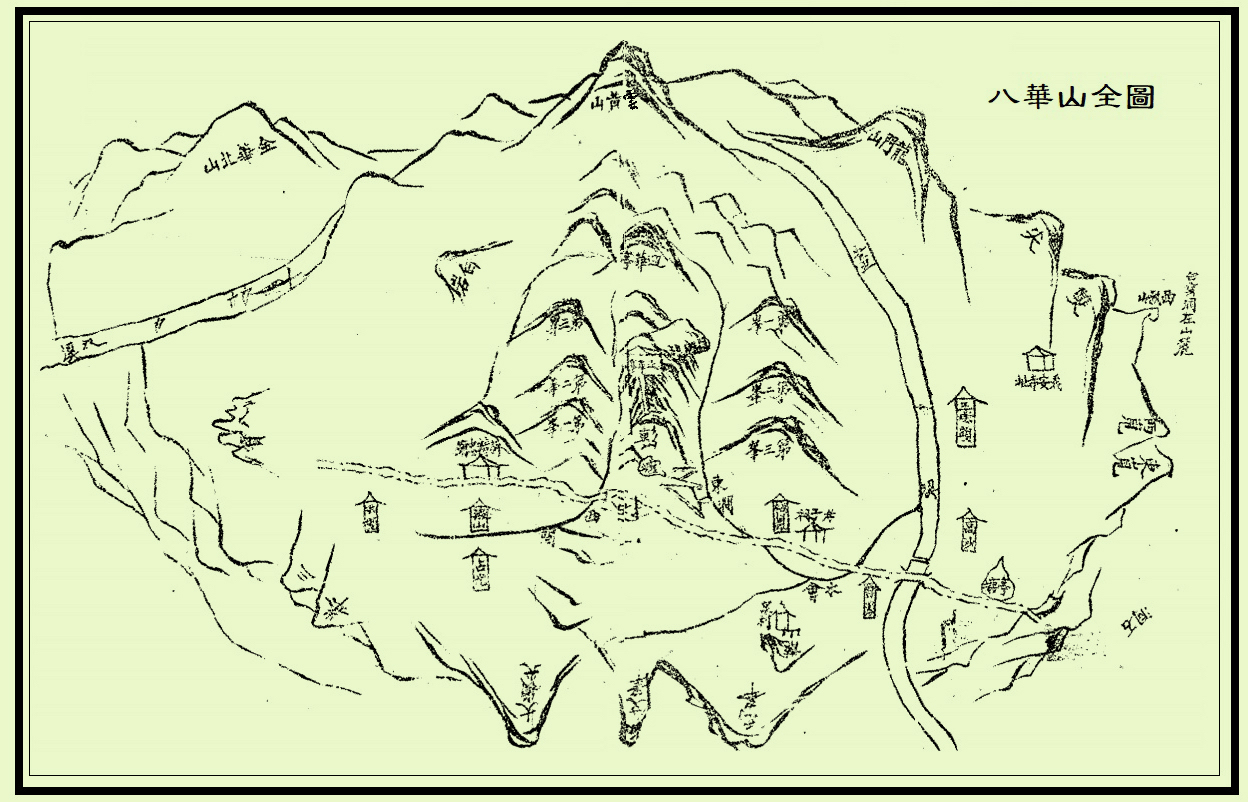

“八华”,就是东阳的八华山。跟安徽九华山相比,八华山的知名度当然要低得多,两者之间的差距,用“一华”来表示,颇有“傍大款”之嫌。

然而,明代东阳人楼如山却在《八华山志序》里写道:“二山并以华名,八与九数亦相近……二山峰峦……大概也不相上下。”楼如山叙述了两山在明代的学术发展情况后,总结陈词道:这两座以“华”为名的山,难道不会在宇宙中争胜吗?

“傍大款”傍得如此理直气壮,颇有些“莫欺少年穷”的豪情。想来,八华山上的八华书院,是很让东阳读书人骄傲的。

在《八华山志序》末尾,楼如山更是期许“白云往矣,我辈重来”。元代已逝去,此时是明朝,在“为往圣继绝学”的道路上,又有了一代新人。

《八华山志序》中所说的“白云”,便是“北山四先生”之一的许谦。他自号“白云山人”,世称“白云先生”。

说起许谦,很多人觉得他应该是金华人。然而,清朝康熙年间的东阳学者赵衍,依据许谦家谱等文献资料,考证出许谦为东阳人,他家在东阳白云笠泽(今东阳城西白云街道)一带,只是由于过继给了家住金华的堂叔,所以在金华长大,也在金华终老。

许谦与东阳的缘分,主要在教学上。他到东阳多所书院讲过课,还有一所白云书院是以他命名的。而八华书院,更是由于许谦的加盟,一跃成为元代的知名书院,吸引了全省乃至全国的学子。

元代延祐元年(1314),在南京等地讲学多年的许谦,因为患了眼疾,谢绝了各地书院、学校的邀请,回家打算颐养天年。然而,如此大儒,要是不教书了,岂不可惜?许谦好友萧北野的外甥,也是许氏同宗的许孚吉盛情相邀,终于把许谦请到了东阳八华山,主持八华书院。

这消息一传十,十传百,东阳的学子纷纷赶往八华山,外地的学子也不远千里而来。原先准备好的校舍根本不够用,地方乡绅只好赶紧捐钱造房子,一建再建,才使山上有了略具规模的书院。

山间生活清苦,经常吃不上肉,有时下雨屋子里还会漏水,这些生活细节,出现在许谦写的诗里。然而,师生们以此为磨砺,修炼心性。

授课之余,许谦经常带着学生漫步八华山的山间小道,欣赏四时美景,登临书院旁边的迎华观,对景吟诗。

在《三月十五夜登迎华观》一诗中,许谦写道:“气清更觉山川近,意远从知宇宙宽。”

八华书院是一个传奇,对于现代人来说是这样,对古代的东阳读书人来说也是这样。

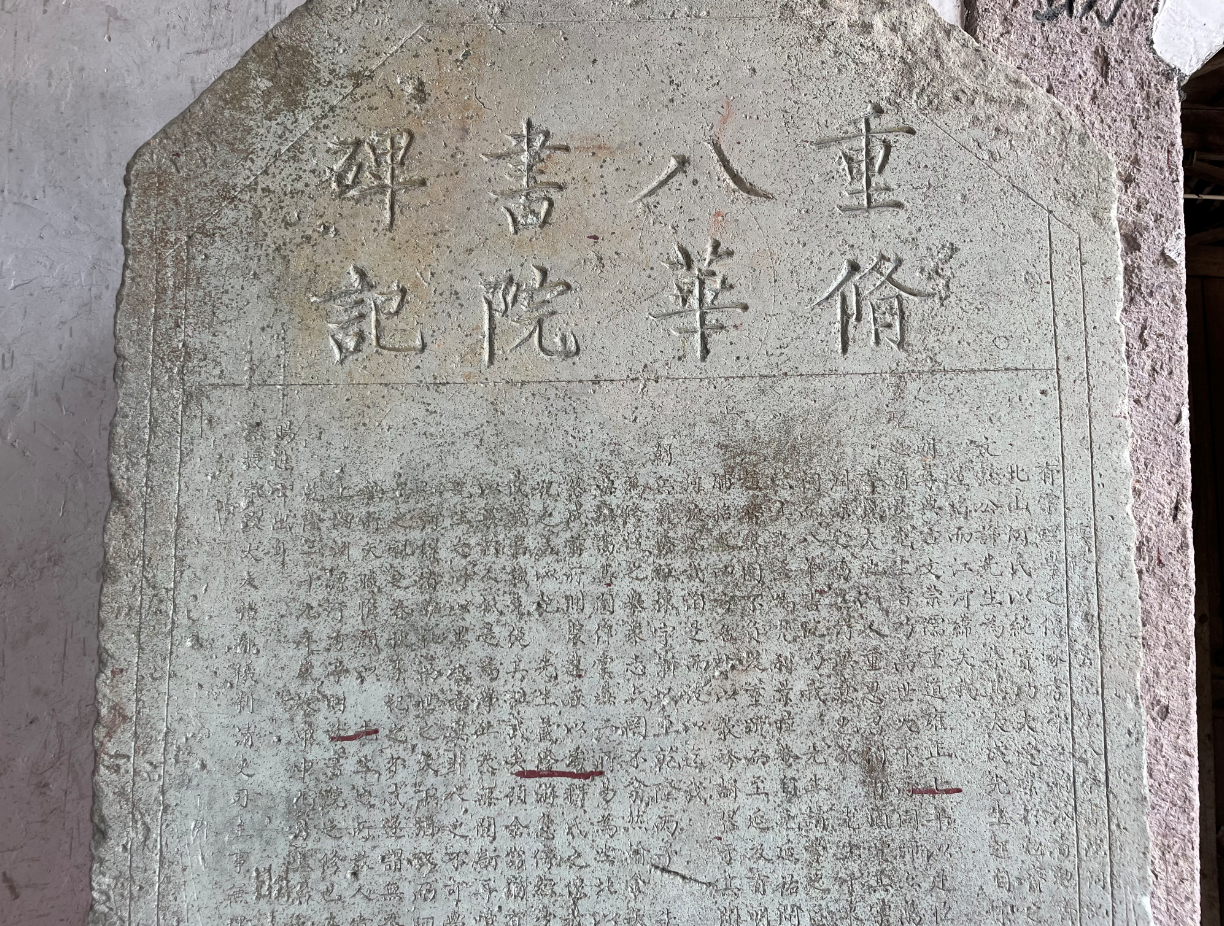

许谦在八华山只待了两年便回了金华。八华书院不复当时盛况。之后的明清两朝,东阳读书人或屡屡登临八华山,凭吊遗迹;或一再重修八华书院,意图重振。楼如山便是其中之一。

如今,登临八华山,书院内的“许白云公祠”依然香火旺盛,祭祀不绝。无论是山顶伫立着的迎华亭,还是红色巨石上刻着的《迎华说》,都可见明代东阳读书人对“白云先生”的追慕。

正值盛夏,八华书院门口,几株紫色“无尽夏”盛开。

“无尽夏”生命力强,因在夏季绽放,因此花语为“不畏艰险,顽强不屈”。

就像许谦。

许谦运气不好。他所在的元代,对于读书人来说是一个黑暗的时代。许谦是金履祥的门生,学习老师的气节,始终不肯入元,出于对统治者的不满,以及对南宋的故国之思,终身不仕,多次拒绝举荐征召,一辈子以教书为生。

许谦当了40多年老师,在教书育人方面颇有心得。他为八华书院制订了《八华学规》,要求学子们做到“心静”“貌恭”“刚毅”“谦让”“有善当与人共”等。

许谦认为,只有“心静”,才能不被名利所诱,沉下心来,从事学术思想的研究;只有“貌恭”,才能消除傲慢之气,虚心学习一切值得学习的东西;只有“刚毅”,才能坚定信心,不被眼前或者暂时的艰难困苦所吓倒,朝着自己的既定目标前进;只有“谦让”,才能接受忠言诤语,不断提升自己。

许谦还向学生强调朋友的重要性。他认为,朋友之伦虽居五伦之末,但对讲究学问之功效来说,却是五伦之首。他要求学生在交友时做到诚信,面对朋友的提问,必须说实话,不能欺骗,不能知道却不告诉对方,不能不知道却乱说。

许谦有教无类,弟子中甚至有蒙古人。这位蒙古学生名叫合剌不花,后来当了官,经常带着书和羊皮,坐在山水之间,如果有老百姓路过,他就会把人叫过去问问民生疾苦。他做官的地方,由于他以德治民,几乎连诉讼都没有,为官考绩是当时地方官里最好的。由合剌不花身上,可见许谦教育的力量。

许谦博学多才,教育弟子时什么都教,唯一不教的就是科举之道。弟子受他的影响,也大多不肯在元代出仕。

许谦的早期门生,多为元后期隐居授徒的儒者;而到了元明交替之际,许谦的年轻门生和早期门生的传人,纷纷投身时代风云,影响了明初政治和学术格局。比如宋濂、方孝儒等名人,都是许谦的再传弟子。

许谦弟子众多,有名字记载的就达千余人。其中,金华人最熟悉的,必然是朱丹溪这位中医圣手。

很少有人知道,朱丹溪决定成为一名医生的直接原因,便是希望为老师许谦解除顽疾。

朱丹溪家中祖辈和父辈都有人从医,但他本人是想走读书科举路子的,后来由于母亲生病,才开始研读医书,把母亲治好以后,也就没有继续从医。

元仁宗延祐三年(1316),35岁的朱丹溪来到八华书院,成为许谦的学生。当时47岁的许谦已经患病多年。

许谦的病最开始是因饮食不适,形成积食痰郁,后来感到心脏疼痛。医生多次诊治,都认为是寒气所致,给他用燥热香辛药物。治疗多年,许谦服药不计其数,都是吃药时稍微见效,药一停又犯,反反复复,后来发展到坐下就不能起来,就算被扶起来也没法走路,胯骨不能开合,双足痉挛,一遇寒冷就呕吐不止。折腾了太久,连许谦本人也丧失了信心,认为自己完全是一个废人了。

根据元末明初名士戴良所作《丹溪翁传》,朱丹溪两次科举不第后,许谦对他说:老师卧病在床这么久,除非有医术非常精湛的人,否则不会有起色。你聪明异常,肯不肯致力于医学呢?

朱丹溪面对老师如此严重的病情,下了决心,把所有科举的书都烧了,不但日夜钻研医学典籍,还到处寻访名医拜师学习。

提高了自己的医术后,朱丹溪正式开始给老师治病。虽然他采用的方法多次被其他医生非议,虽然治疗过程中几次出现反复,但他仔细观察,大胆治疗,终于使老师病情有了好转。后来,朱丹溪学到了西域异人传授的“倒仓法”(即催吐),觉得许谦的病根是积食所致,一直没有彻底清除,这个方法很适合。“倒仓法”在许谦身上取得了明显的效果,他的身体很快就恢复正常,第二年还生了一个儿子,14年后才寿终正寝。

后来,朱丹溪还为同窗叶仪治疗痢疾。叶仪服药之后,病情居然一天天加重了,人们议论纷纷,朱丹溪却安之若素。叶仪服了10帖药以后,朱丹溪为他换了方子,亲自熬药。叶仪服用后排出大量污秽恶臭之物,热度退了下来,此后一天天好转,直至痊愈。朱丹溪这才解释,叶仪平素中气虚弱,如果直接用祛邪之药,身体吃不消,所以要先行调补。在此过程中,病症会暂时加重。幸好叶仪出于对朱丹溪的信任,没有停止服药,也没有另找医生,这才收获了最好的疗效。

尽管余生以医术立足,但朱丹溪仍然继续了自己对理学的学习。他援儒入医,把理学思想引入医学领域,对中医理论影响深远。

这也是八华书院对后世的贡献之一。

从小,就知道东阳是“教育之乡”,老师苦教,学生苦学,连普通得不能再普通的梅干菜,都因为东阳学子而获得了“博士菜”的美誉。然而,教育之乡的风气从何而来?这次为了写两篇有关东阳书院的稿子,看了一堆资料,觉得似乎找到了一些答案。

很多人第一次知道东阳,都是从《送东阳马生序》开始的。无论是文章的作者、明代“开国文臣之首”宋濂,还是文中的东阳马生,都是那个年代的苦学生。如果用最近的网络热词来形容,便是“小镇做题家”。他们用自己的专注和汗水,埋头书本之间,等到经文谙熟,学富五车,一朝出山便惊艳世人。

在东阳,从古至今,有无数这样的“小镇做题家”,而一间间的书院,便是“小镇做题家”的摇篮。

东阳书院,第一个特点是多。据东阳市政协《东阳书院》编辑部统计,唐代东阳境内兴办的书院有1所;宋代有书院30所,义塾17所;元代有书院1所,义塾4所;明代有书院29所,义塾5所;清代有书院24所,义塾5所。这些书院成为官办教育机构以外的重要力量,不仅促进了教育事业的发展,推动了东阳与外地学术文化的交流,更成为奉行“耕读传家”的东阳子弟跨越阶层、跻身庙堂的希望所在。南宋时,东阳书院30所,考中进士的达202人,以石洞书院、友成书院、南园书院等为代表的书院教育对东阳人才培养的贡献可见一斑。

第二个特点是俭。东阳并不像杭嘉湖宁绍等地之富庶,也少大商大贾,所以很多书院是比较朴素甚至简陋的。然而,办学者往往竭尽全力为书院提供学田,支付一应开销,吴崇福办高塘书院时为此甚至变卖自己的妆奁,而学生也会带着家中的米和蔬菜来书院充当学费。吃住简单,并不会影响学生们的向学之心。说得堂皇点,是穷且益坚,不坠青云之志;说得朴实点,是“苏文熟,吃羊肉”,获取功名,便可跳出农门,跨入“龙门”。东阳书院哺育了勤学苦教的学风、教风。宋濂在《题蒋伯康小传后》说,婺州自吕祖谦传中原文献后,学风之正,可比邹鲁,而东阳尤盛。

把读书看成实现人生价值的必由之路,经过历史的淬炼,已经成了东阳人的主流意识。虽然东阳书院早已完成历史使命,但崇文重教的风气,一直在东阳民间流传下来。

黄灵庚

二级教授

博士生导师

首都师范大学特聘教授

中国屈原学会名誉会长

吴远龙

金华市政协文化文史和学习委原主任

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。