2024-03-19 07:00:00

来源: 金彩云客户端

“七窍玲珑”的金华北山上有个溶洞,南朝时被刘孝标当做天然大教室,在明代被官员、文人列为顶流,然而之后数百年鲜有提及,现在游客也很少光顾,这是为何?

金华书院发祥地

刘峻(字孝标)是南朝著名学者、教育家,平原(今山东淄博)人,曾任典校秘书,荆州户曹参军。南朝梁天监八年(509),弃官隐居金华山紫微岩著书、讲学,“吴、会人士多从之学”,其讲学之所,后人称为“讲堂洞”。

刘孝标的《山栖志》,以自己隐居金华山十余年的生活为基础,特别是以所居山舍为中心,采取移步换景式的全景描述,把从山麓抵达自己山居之所的过程完全呈现出来,辅之以介绍金华山的诸多文化景观,可谓一幅金华山名胜导游图。

此文以优美的文笔描述古代金华山独特的自然景观和风俗人情,也反映他退隐后的思想生活。与其《始居山营室诗》对读,更能看出刘峻对山居生活的精心安排,其山居之所“凿户窥嶕峣,开轩望崭崱”,选择了开阔平整之处,既适合建造面积可观的房宇,又方便广招生徒讲学。讲堂洞是金华书院文化的重要发祥地。

袁吉、方凤、谢翱、韩元吉、陆游……上千年弹指一挥间,金华山上人来人往,不但许多建筑古迹消失,有些自然景观也已不见。如宋代金华名臣王埜隐居之地“山桥书堂”附近本有天然形成的石梁,宋代后石梁崩坠,山桥书堂也走入了历史深处。

明代被列为顶流

金华本地学者张晓敏考证,九龙馆北面一里之处,有个洞叫紫霞洞,该洞是南朝文学家刘孝标隐居讲学处,所以又称为讲堂洞。紫霞洞有两个洞口,一个朝向西南,一个朝向西北,洞内光线较好,紫红色的洞壁如天上的云霞,因而叫“紫霞洞”。该洞还有一大特征是洞内干燥,地面平坦,空间宽敞,好像结构巧妙的大厅,是一个可以住人的山洞。

翻阅相关记载,发现明代官员、文人对讲堂洞评价很高。

明代进士、兰溪人姜麟(1453—1532),字仁夫,号巢溪,兰溪上华皂洞口村人,明成化二十三年(1487)进士,官至四川按察司佥事。姜麟考中进士后的第5年,也就是40岁那年(1492年),曾经到金华山连续游玩六天,并写了《金华山游记》,对紫霞洞情有独钟,称其“绝冠诸洞”,也就是说,在他游览过的五个洞中,紫霞洞排名第一。张晓敏分析,当时通往双龙洞内洞的水道被崩塌的岩石阻塞,姜麟只游了双龙洞的外洞,如进入内洞参观,有可能把双龙洞排第一。

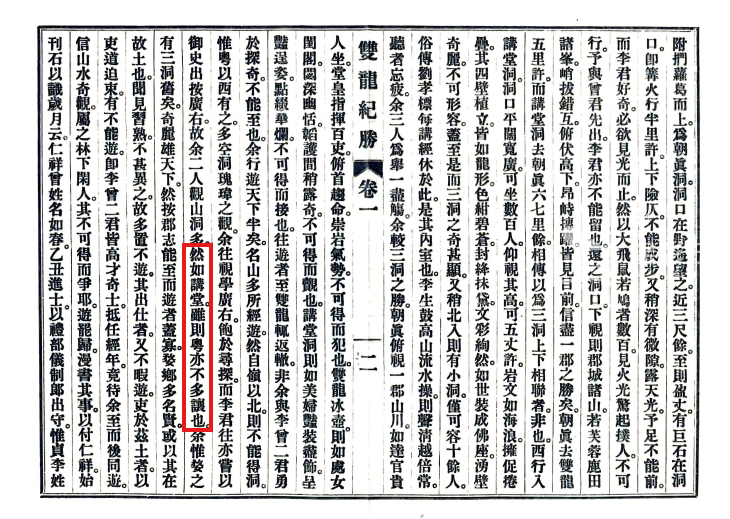

民国时期疏濬双龙洞的金东塘雅人黄维时,编辑了一本《双龙纪胜》,把明代王宗沐的《游金华三洞记》放在首篇。王宗沐进过双龙内洞,却也把讲堂洞排在金华山溶洞第一位。

王宗沐(1523—1591),字新甫,一字敬所,浙江临海人。明嘉靖二十三年(1544)进士,授刑部主事,后擢升为江西提学副使,修建著名的白鹿洞书院,尊师重教,邀高士名流讲习。后任山西右布政使,不久改任广西左布政使,再补为山东布政使。明万历年间调任南京刑部右侍郎,改为工部,不久改为刑部左侍郎,奉敕阅视宣大、山西诸镇边务。万历九年(1581),以京察拾遗罢归。

万历十四年(1586)七月,63岁的王宗沐,自号樱宁居士,兴致勃勃地从杭州西湖来到金华“三十六洞天”。他写的《游金华三洞记》刻在双龙洞内,对“三洞(王宗沐把双龙冰壶当作一个洞)”作了形象而概括性的评述。他写道:“朝真俯视一郡山川,如达官贵人坐,堂皇指挥百吏,俯首趋命,崇严气势,不可得而犯也。双龙、冰壶如处女闺阁,閟深幽恬,韬护间稍露奇,不可得而觌也;讲堂洞则如美妇艳装尽饰,呈艳逞姿,点缀华烂,不可得而接也。往游者至双龙辄返辙,非余与李曾二君勇于探奇,不能至也。”

王宗沐一生踏遍了大半个中国的山山水水,可谓见多识广,却非常推崇讲堂洞,“余行游天下半矣,名山多所经游,然自岭以北,则不能得洞,惟粤以西有之,多空洞瑰玮之观……然如讲堂,虽则粤亦不多让也。”

1586年的讲堂洞是什么样子?王宗沐这样描写:“洞口平阔宽广,可坐数百人,仰视其高,可五丈许,岩文如海浪,擁足捲叠,其四壁直立,皆如龙形,色绀碧苍,封绛抹黛,文彩绚然,如世装成佛座,涌壁奇丽,不可形容。盖至是而三洞之奇甚显。又稍北入则有小洞,仅可容十余人,俗传刘孝标每讲经休于此,是其内室也。”

王宗沐一行三人对讲堂洞的音响效果赞不绝口,“李生鼓高山流水操,则声清越倍常,听者忘疲,余三人为举一尽觞。”看来,古人早就发现,除了读书,岩洞和音乐也很配哦。

说起明代,当然要看看徐霞客的给分。1636年他在《浙游日记》中描述讲堂洞, “其洞亦有二门,一西北向,一西南向,轩爽高洁,亢出双龙洞之上,幽无双龙洞之黯,真可居可憩之地。昔为刘孝标挥麈处,今则塑白衣大士于中。盖即北山后支南下第一岭,其阳回环三洞,而阴又辟成此洞也。岭下坞中,居民以烧石为业,其涧涸而无底流,居人俱登山汲水于讲堂之上。”

徐霞客考察了地处九龙的讲堂洞和兰溪的洞窗、白云洞、紫云洞、水源洞,并根据8个溶洞的优劣作了排序,认为双龙洞第一,水源洞第二,讲堂洞第三,紫云洞第四,朝真洞第五,冰壶洞第六,白云洞第七,洞窗第八。

1492-1636近150年间,明代三个“评委”两个给出第一,一个给出第三,称讲堂洞是顶流毫不为过。

为何如今少人问

如今的讲堂洞,平时几乎无人问津。

今年以来,由九龙矿坑改造的“小冰岛”打卡者甚众。在九龙村问讲堂洞,一老年村民指路说在村北的山上,一中年村民说,那不是白衣洞吗,老年村民解释,白衣洞就是讲堂洞。金华山旅游发展集团的刘总解释,因为白衣洞湮没了,村民把讲堂洞改成了白衣洞。

循着村民浇筑的步道,来到洞前,洞口赫然写着“白衣洞”三字。洞里供奉各路神像,据说每到年节,十里八方的人都赶来烧香,不过平时人迹罕至,十分清静。岩洞北壁有 “天在山中”摩崖题刻。光绪丁亥仲秋(1887年)郡守陈文騄有诗在上,“赤碧青黄句漏砂,夕阳返景灿烟霞。孝标已厺书声渺,僧与白云共作家”。还有人说,洞口“白衣洞”三字是清代金华一知府误题,白衣洞其实另在他处。

站在洞里,头顶有滴答落下的泉水,更显得幽静。人说话,有混响效果。但比起双龙外洞,这里一半大也没有,觉得明代官员、文人将该洞排在金华溶洞第一,似乎过誉了。“洞口平阔宽广,可坐数百人”不是那么回事,“如美妇艳装尽饰,呈艳逞姿”也看不出来。

那这里是讲堂洞本洞吗?还是年代久远,泥石湮没,抑或岁月沧桑,名址易位?

1997年本报记者倪志集在《北山溶洞新探》一文中介绍,除了自然因素,溶洞还有因人为因素湮没的。比如九龙的花洞,是北山诸溶洞中神秘感最强的溶洞。史书记载,唐宋时北山风景区鼎盛一时,清时却日渐湮没,相传花洞也是在明末被废弃。据说,古时到金华的官员都要来游此洞,每次都要通知山民用轿子去抬。当地山民不堪重负,才想出将此洞废弃,他们用糯米粥拌石灰沙将洞口封死,从此景点消失。

1958年开荒种地前,还有石子铺成的路直通洞门口。据说洞内石桌、石凳、酒杯、筷子齐全,面积有“10石田”大小(每石田2.5亩)。1958年,有关方面曾带领劳改人员驻山开挖,因方法不得要领,选错了位置,挖了六米多深还找不到洞口,只得半途而废。

二三十年来在北山探寻、开发了十几个溶洞的徐旭升也说,九龙的花洞听说很大,他花了很多时间,但也一直没有找到洞口。

讲堂洞、紫霞洞、白衣洞、花洞……金华书院的发祥地到底在哪里,有待拂去尘埃,拨云见日。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。