2024-08-20 19:59:07

来源: 金华传媒记者

大自然是浪漫的制造者,在世间的各个角落里埋下伏笔。那些藏进四季的故事,融进天地的秘密,都有属于自己的物语。《金华晚报》推出“自然物语”专栏,介绍金华的春华秋实夏种冬藏,如果你也热爱大自然,请与我们一起分享。

化石,是人类开启“地球迷宫”的一把钥匙。

金华博物馆的暑期自然科普类展览“自海而来——从鱼到人的生命之旅”自推出以来便获得了广泛的社会关注。“最早的脊椎动物”海口鱼、“软骨的铁血杀手”旋齿鲨、“最早会飞的鱼”兴义飞翼鱼、“残暴的蜥蜴之王”霸王龙、“天生反骨的鸟类”丰宁原羽鸟等动物的珍贵化石,吸引了不少市民的目光。

在漫长的地质年代里,地球上曾生活过无数生物,它们的遗体或生活遗留的痕迹,许多都被泥沙掩埋。经历亿万年的岁月沉淀,这些生物与包围在周围的沉积物一起经过石化变成了石头,我们把这些石化了的生物遗体、遗迹统称为化石。

通过研究化石,科学家可以认识遥远的过去生物的形态、结构、类别,可以推测出生物起源、演化、发展的过程,还可以恢复漫长的地质历史时期各个阶段地球的生态环境。

神秘的“奇石”,就在我们身边

化石,是一种神奇的物质,它不仅是石头,还是见证了地球沧海桑田变化的远古精灵。有人会认为化石就是“存在于博物馆的东西”,事实上,它很可能就在身边。

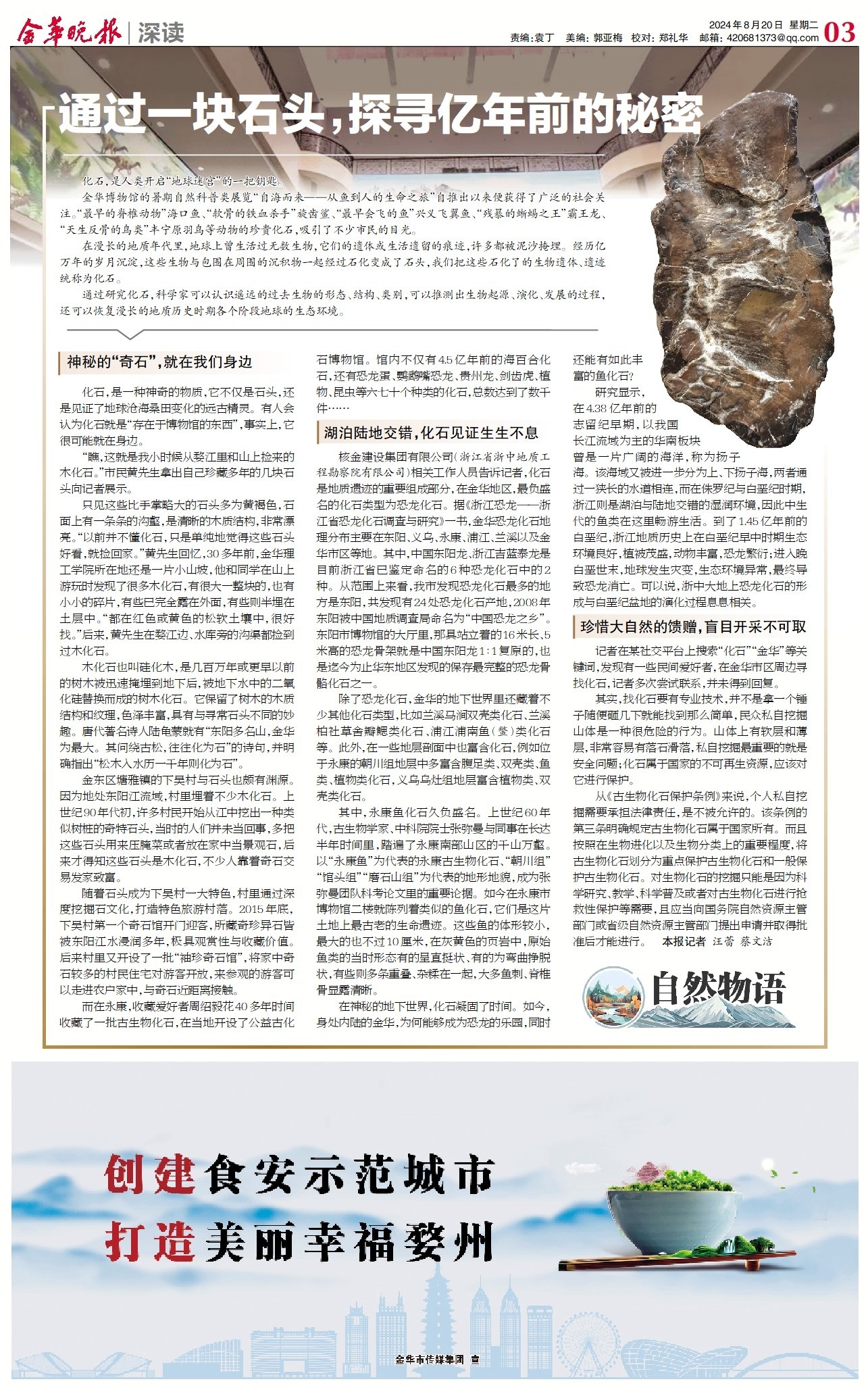

“瞧,这就是我小时候从婺江里和山上捡来的木化石。”市民黄先生拿出自己珍藏多年的几块石头向记者展示。

只见这些比手掌略大的石头多为黄褐色,石面上有一条条的沟壑,是清晰的木质结构,非常漂亮。“以前并不懂化石,只是单纯地觉得这些石头好看,就捡回家。”黄先生回忆,30多年前,金华理工学院所在地还是一片小山坡,他和同学在山上游玩时发现了很多木化石,有很大一整块的,也有小小的碎片,有些已完全露在外面,有些则半埋在土层中。“都在红色或黄色的松软土壤中,很好找。”后来,黄先生在婺江边、水库旁的沟渠都捡到过木化石。

木化石也叫硅化木,是几百万年或更早以前的树木被迅速掩埋到地下后,被地下水中的二氧化硅替换而成的树木化石。它保留了树木的木质结构和纹理,色泽丰富,具有与寻常石头不同的妙趣。唐代著名诗人陆龟蒙就有“东阳多名山,金华为最大。其问绕古松,往往化为石”的诗句,并明确指出“松木入水历一千年则化为石”。

金东区塘雅镇的下吴村与石头也颇有渊源。因为地处东阳江流域,村里埋着不少木化石。上世纪90年代初,许多村民开始从江中挖出一种类似树桩的奇特石头,当时的人们并未当回事,多把这些石头用来压腌菜或者放在家中当景观石,后来才得知这些石头是木化石,不少人靠着奇石交易发家致富。

随着石头成为下吴村一大特色,村里通过深度挖掘石文化,打造特色旅游村落。2015年底,下吴村第一个奇石馆开门迎客,所藏奇珍异石皆被东阳江水浸润多年,极具观赏性与收藏价值。后来村里又开设了一批“袖珍奇石馆”,将家中奇石较多的村民住宅对游客开放,来参观的游客可以走进农户家中,与奇石近距离接触。

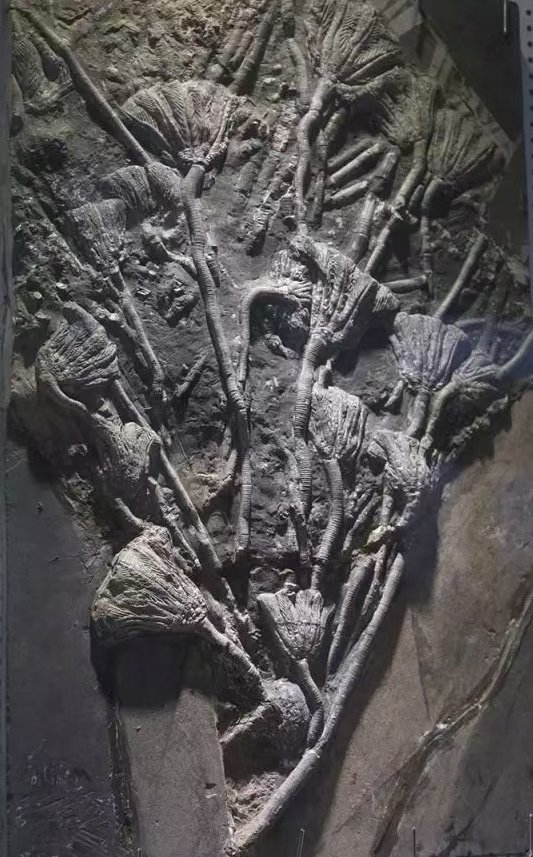

而在永康,收藏爱好者周绍毅花40多年时间收藏了一批古生物化石,在当地开设了公益古化石博物馆。馆内不仅有4.5亿年前的海百合化石,还有恐龙蛋、鹦鹉嘴恐龙、贵州龙、剑齿虎、植物、昆虫等六七十个种类的化石,总数达到了数千件……

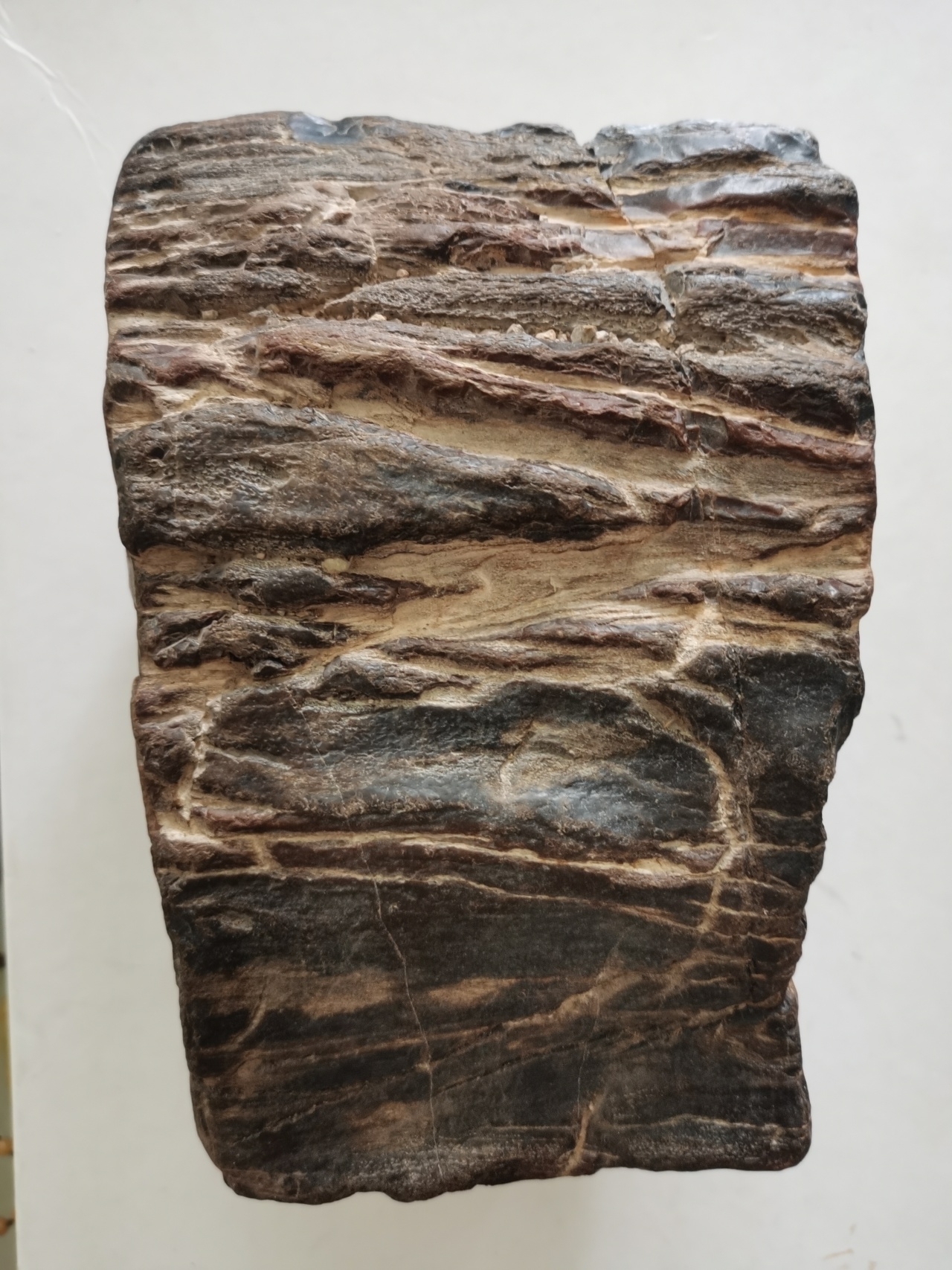

湖泊陆地交错,化石见证生生不息

核金建设集团有限公司(浙江省浙中地质工程勘察院有限公司)相关工作人员告诉记者,化石是地质遗迹的重要组成部分,在金华地区,最负盛名的化石类型为恐龙化石。据《浙江恐龙——浙江省恐龙化石调查与研究》一书,金华恐龙化石地理分布主要在东阳、义乌、永康、浦江、兰溪以及金华市区等地。其中,中国东阳龙、浙江吉蓝泰龙是目前浙江省已鉴定命名的6种恐龙化石中的2种。从范围上来看,我市发现恐龙化石最多的地方是东阳,共发现有24处恐龙化石产地,2008年东阳被中国地质调查局命名为“中国恐龙之乡”。东阳市博物馆的大厅里,那具站立着的16米长、5米高的恐龙骨架就是中国东阳龙1∶1复原的,也是迄今为止华东地区发现的保存最完整的恐龙骨骼化石之一。

除了恐龙化石,金华的地下世界里还藏着不少其他化石类型,比如兰溪马涧双壳类化石、兰溪柏社草舍瓣鳃类化石、浦江浦南鱼(鳖)类化石等。此外,在一些地层剖面中也富含化石,例如位于永康的朝川组地层中多富含腹足类、双壳类、鱼类、植物类化石,义乌乌灶组地层富含植物类、双壳类化石。

其中,永康鱼化石久负盛名。上世纪60年代,古生物学家、中科院院士张弥曼与同事在长达半年时间里,踏遍了永康南部山区的千山万壑。以“永康鱼”为代表的永康古生物化石、“朝川组”“馆头组”“磨石山组”为代表的地形地貌,成为张弥曼团队科考论文里的重要论据。如今在永康市博物馆二楼就陈列着类似的鱼化石,它们是这片土地上最古老的生命遗迹。这些鱼的体形较小,最大的也不过10厘米,在灰黄色的页岩中,原始鱼类的当时形态有的呈直挺状、有的为弯曲挣脱状,有些则多条重叠、杂糅在一起,大多鱼刺、脊椎骨显露清晰。

在神秘的地下世界,化石凝固了时间。如今,身处内陆的金华,为何能够成为恐龙的乐园,同时还能有如此丰富的鱼化石?

研究显示,在4.38亿年前的志留纪早期,以我国长江流域为主的华南板块曾是一片广阔的海洋,称为扬子海。该海域又被进一步分为上、下扬子海,两者通过一狭长的水道相连,而在侏罗纪与白垩纪时期,浙江则是湖泊与陆地交错的湿润环境,因此中生代的鱼类在这里畅游生活。到了1.45亿年前的白垩纪,浙江地质历史上在白垩纪早中时期生态环境良好,植被茂盛,动物丰富,恐龙繁衍;进入晚白垩世末,地球发生灾变,生态环境异常,最终导致恐龙消亡。可以说,浙中大地上恐龙化石的形成与白垩纪盆地的演化过程息息相关。

珍惜大自然的馈赠,盲目开采不可取

记者在某社交平台上搜索“化石”“金华”等关键词,发现有一些民间爱好者,在金华市区周边寻找化石,记者多次尝试联系,并未得到回复。

其实,找化石要有专业技术,并不是拿一个锤子随便砸几下就能找到那么简单,民众私自挖掘山体是一种很危险的行为。山体上有软层和薄层,非常容易有落石滑落,私自挖掘最重要的就是安全问题;化石属于国家的不可再生资源,应该对它进行保护。

从《古生物化石保护条例》来说,个人私自挖掘需要承担法律责任,是不被允许的。该条例的第三条明确规定古生物化石属于国家所有。而且按照在生物进化以及生物分类上的重要程度,将古生物化石划分为重点保护古生物化石和一般保护古生物化石。对生物化石的挖掘只能是因为科学研究、教学、科学普及或者对古生物化石进行抢救性保护等需要,且应当向国务院自然资源主管部门或省级自然资源主管部门提出申请并取得批准后才能进行。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。