一个村,一根线,百亿产业梦。

你可能不知道,在我市东阳歌山,“藏”着一个“单打冠军”——这里有一支专门从事渔具产业的“楼家军”,产业起步于上世纪80年代……其渔线产业,占据了七成的全国市场份额。如今,东阳市歌山镇的从业者将渔线产业突破百亿产值作为目标。

歌山渔线能否突破百亿“大关”?有一个对照组,在湖南临湘,当地把一个小小浮漂,做成了百亿产业。

上世纪80年代,东阳市歌山渔具产业开始起步,彼时产值刚破百万元。2010年产业初显规模,产值破8000万元。2024年歌山镇注册渔具产业关联企业超300家,年实际销售已额过20亿元,从业人员达到5000余人,产品远销40多个国家和地区。

一颗火种何以燎原?关键在于抱团。

在歌山镇,最先发现渔具商机的是象塘夏楼村村民楼照法。上世纪80年代,他经营着一家信用社代办站,他发现做渔线生意的上海黄姓商人存钱频繁,一下子就嗅到了商机,主动请教渔线制作技巧,率先迈入这一“小众”产业。

“最开始,我公公只雇佣了1个工人。2007年,我和丈夫接手家里生意时,也只有2个工人。”楼照法儿媳妇朱斐婷说。如今,她和丈夫楼向南经营的东阳怡乐钓具有限公司,年产值超2500万元。

“在我们歌山,论渔线产业发展还应该看楼总。”

“楼总?哪位楼总?”记者追问。

在歌山镇,有太多位深耕渔线产业的“楼总”,朱斐婷口中的“楼总”指的是现代钓具楼亚军。该企业创立于1990年,在歌山最早开始打造渔具自主品牌,也是东阳市目前唯一一家渔具类高新技术企业,去年产值破亿元。

一个歌山小村,如何靠着一根渔线草根起家,奋竞“江海”?最初靠的是地缘认同、走南闯北、抱团图存。

好生意要大家一起做。“初创”成员为象塘夏楼村的10余位楼姓村民,背着渔线走街串巷、走南闯北地人力推销,最多一人一年能赚回10余万元。

“父辈创业时,背着渔线出门,换回的现金缝进衣服,穿在身上贴着胸口才感到踏实。”楼亚军感叹当年创业不易。这份辛苦事业带来了甜蜜好处,亲戚、邻居、朋友纷纷加入其中,歌山渔线事业版图得以不断扩大。

2010年,歌山渔线产业生产了全国70%以上、全球近55%的渔线,喊出了“只要有鱼的地方,就有歌山的渔线”口号。

过去四十年,歌山渔线产业实现了由点及面的块状发展。然而,如果将眼光放远至整个行业,放长至整个发展史,歌山渔线产业体量已显落后之态。

向北对标,威海鱼竿注册了国内首个“威海钓具”集体商标;向南看齐,湖南临湘浮漂已突破百亿……

渔线拉“长”变“宽”,是当下歌山渔线产业发展破题关键。

2024年10月24日,东阳市渔具产业协会成立,楼亚军当选为会长。他说:“这是我们东阳渔具业者抱团‘2.0版’。借助协会平台,促进团结协作、合作共赢,为的是推动东阳渔具产业迈上新台阶。”

迈步新台阶并非易事,东阳市渔具产业作出新尝试,一切为了产业突围,加快发展。

对手变伙伴,横向拓宽朋友圈。行业信息流动快,消除合作壁垒,行业交流更密切“同行相惜”的故事正在歌山渔线行业不断上演。

“1台大力马编织机24小时不停工也只能编织7万余米,外加上有百种规格渔线,在旺季,同行互相调货借货已是常态。”楼向南介绍,今年他给现代钓具就调货了908178米,价值百万元。在他的车间里,一批新的大力马编织机开足马力,这批编织机也是通过同行介绍采购,每月降低能耗20%,可节省电费2万余元。

单一变多元,分享优质良方。受原材料和工艺影响,歌山渔线以4编、8编为主,产品同质化严重。正因如此,要做到同价更优质,就要从源头找差,对接好的供应链。过去,原材料供应商是彼此心照不宣的。如今,经过筛选的多家优质供应商在协会企业间共享。“原先原材料供应商就是一家国企,现在增加到了多家供应商,这样信息共享,有助于共同改善工艺水平。”朱斐婷坦言。

被公开的“商业机密”远不止如此。

野井钓具蔡响珍为了让“线”找到合适的水溶涂层,奔走了四五年,去年终于找到了合适的解决方案,她第一时间将信息分享给同行,解决了歌山渔线产业共同痛点。

产业,因抱团起,也应抱团兴。

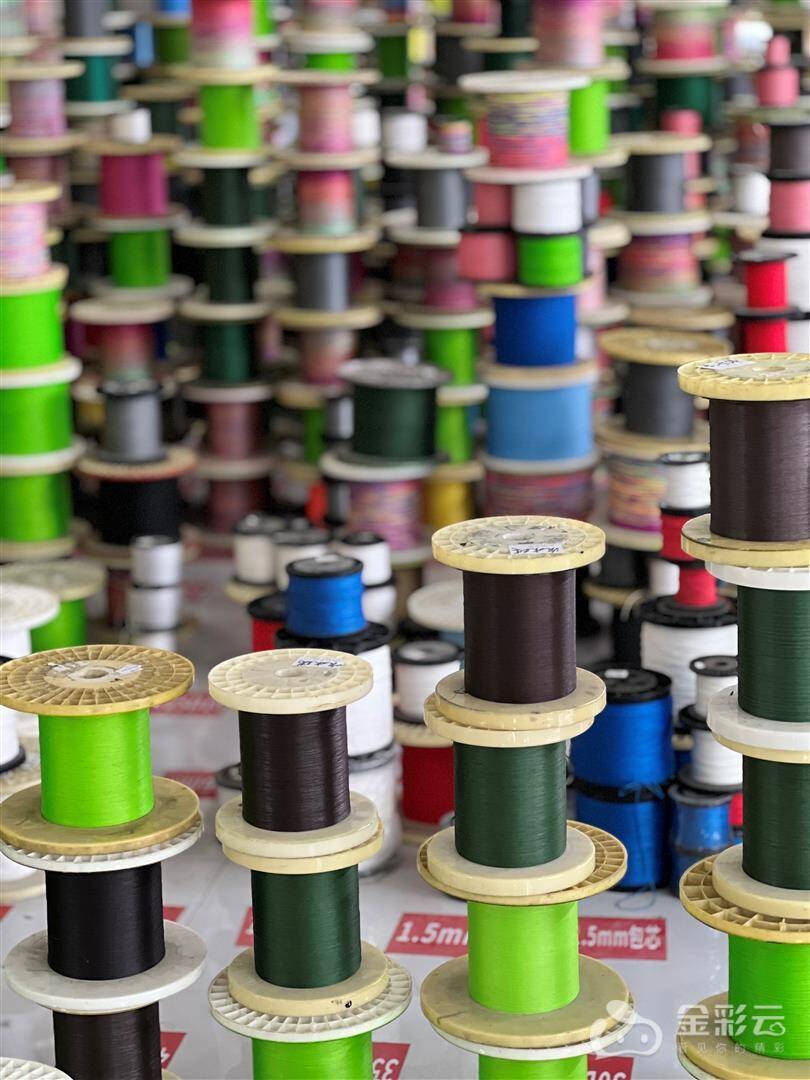

“链”主引领,拧做一股绳。头雁引领,百雁齐飞,东阳渔具产业目前在册规上企业7家,歌山镇占6席。“链”主企业扬各家之长攻关“一条线”,“链”上发力方可带动行业发展。“我们参与研发了高分子聚乙烯纤维内染色技术,歌山镇七八家渔具企业用了这项技术,成功解决渔线染色掉色问题。”山野钓具销售经理胡敏说。

“歌山渔线产业要实现更大发展,要积极发挥链主企业龙头带动作用,建设产业发展共同体,助推链上企业从单打独斗向团队作战、优势互补转变。”浙江师范大学区域经济研究所所长朱华友说。在未来,歌山渔线产业聚“链”赋能、抱团互助,持续推动区域经济向上向好。

品牌共创,打响“保卫战”。渔线产业是歌山镇的拳头产业,巅峰时期国内市场占有率七成以上。然而,受制于“小富即安”思想和“低小散”行业结构分布,产业集而不群、多而不强,核心竞争力不断下降也是事实,同质竞争、贴牌生产无不牵制着歌山渔线产业的前行。近年来,受河北廊坊、山东威海等地渔线产业持续挤压,国内市场占有率下滑。

“要把歌山渔线品牌打出去,聚焦细分市场,深耕垂直领域。”楼亚军目光坚定,他决心要在歌山做一个全国知名的渔具品牌,以此突破价值链“低端锁定”格局。

飞地抱团,集聚众力赋能。歌山渔线要在中高端市场崭露头角依旧困难重重,“内卷式”竞争表现突出。“下一步,我们协会要打响‘价格保卫战’,不让盲目低价影响歌山渔具品牌发展。”朱斐婷说道,下一步,歌山渔线产业依托地方特色,借助协会平台,以产业高效协同、科技攻关,加快发展新质生产力,克服“无效内卷”,跨入“第二曲线”。

在歌山镇,渔线产业有“分”也“合”。从2010年起,形成了渔线、线盘、外包装盒、商标等分工合作,企业、商户可以“就地采购”。

然而,时隔十年,“就地采购”行业布局并未明显升级,摆在歌山渔具产业发展道路上的“拦路虎”,与十年前相比更为复杂。

“市场竞争大,产品附加值低,生产成本居高不下。”“赚吆喝不赚买卖”的发展怪像也让歌山渔具产业痛定思痛,将目光转向更大平台的抱团赋能,意在实现“镇域”“市域”外的破壁联动,构建鱼钩、鱼竿、浮漂、鱼箱、钓鱼赛事等全产业链。去年12月9日,“佳钓尼岚酷杯”全国岸钓路亚锦标赛浙江东阳选拔赛的举办,就是一次有益的“牵手合作”。

歌山渔具产业能否破百亿元?何时破百亿元?时间会给出答案,那就是:抱团基因,其来有自;踏平坎坷,终成大道。