2025-02-08 11:18:19

来源: 无

“昨天有志愿者来送行,现场布置了很多鲜花,仪式很隆重。父亲的遗体被浙大医学院运走,将被用于医学研究,他生前的心愿实现了。”2月8日上午,郑当跃收拾父亲遗物,回忆起了父亲郑双龙生前的点点滴滴。

郑双龙出生在1919年,武义县茭道镇南仓人。年轻时的事,他不大向人提起,但黄埔军校训练和抗日的经历,还是吸引来了不少目光。

1938年,郑双龙考入湘湖师范就读。1939年,黄埔军校在金华招生。国难当前,郑双龙决定投笔从戎。“那个时候,南京、上海、杭州都沦陷了。日本人逼我们中国人投降,所以那时不是读书的时候,还是当兵要紧。”多年后,郑双龙接受采访时说。

经过笔试和体检,郑双龙被黄埔军校录取,回家探亲后,他就坐火车到江西上饶集合,然后经过长沙、宜昌、重庆到成都。步行至长沙城时,郑双龙等人看到了被烧成一片废墟的空城。

因战事吃紧,郑双龙在黄埔军校的训练非常紧张,白天晚上都要学习。经过两年训练,郑双龙于1942年毕业,成为黄埔军校第17期毕业生,被分配到驻扎在浙江兰溪的63师。但当时兰溪已经沦陷,共产党员倪云腾和王放等人组织了一支抗日自卫中队,希望郑双龙加入,担任第一分队队长,负责训练士兵开枪等军事技能,郑双龙欣然应允。自卫中队刚成立时没有武器,他们便到当地废弃的乡公所寻找步枪。童庐村被日军占领后,郑双龙和王放在晚上来到一个地主家,借了一把手枪。

此后,郑双龙积极抗日,押解过日军俘虏,也曾去福建训练过新兵。新中国成立后,郑双龙回到家乡,参与社会主义建设。

为国奋斗者,不会被忘记。

十几年前,金华市小脚丫公益基金会的志愿者们来到郑双龙家,此后经常走访慰问,还为他庆生。这么多年过去,志愿者们还记得他的音容笑貌。“他说自己的身体并不是很好,后来就开始练气功,每次我们去的时候,他都会表演给我们看,挺可爱的一位老人。”志愿者刘宣伟说。

郑双龙年纪大了还能骑自行车,身板硬朗,早晨在村庄附近转悠,看到垃圾就义务捡起来。志愿者王利民有时去看他,找不到人。过了一会儿,郑双龙骑自行车回来了,还带回了一些垃圾。“他热爱生活,乐观向上,深深感染了我们。”王利民说。

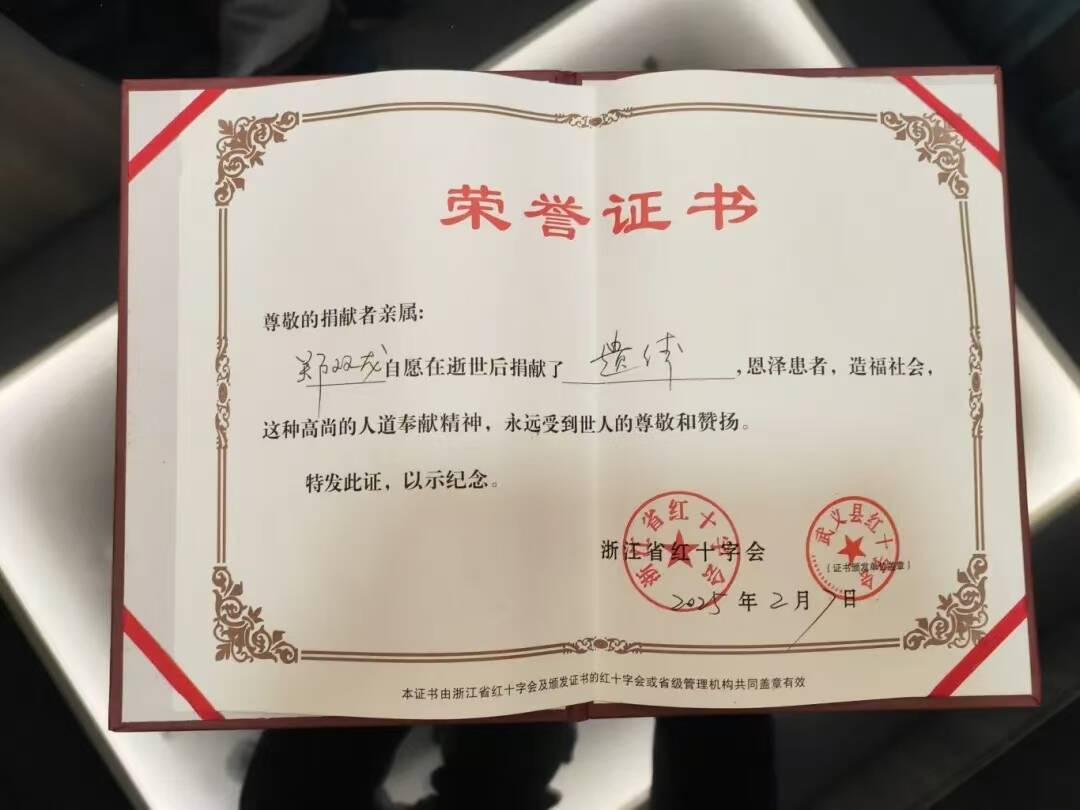

多年前,郑双龙表示,如果晚年生活不能自理,他想去养老院,死后要捐献遗体。

“我也不清楚他为何要捐献遗体,等我知道的时候,他的捐献登记手续已经在多年前就办好了。”2月8日,郑当跃告诉记者。

郑双龙的肺部有炎症,痰比较多。2025年2月6日,在养老院里,也许是不愿再忍受吸痰的痛苦,他摇头不再配合医生,于当晚10时25分离世,结束了跨越世纪的人生。

儿子们根据他的捐献遗愿,联系了浙江大学医学院。“他年轻时用浴血奋战的方式保家卫国,离别时用遗体捐献的方式再次带给我们感动。我们关爱的抗战老兵又少了一位,但他的精神将永远激励后人。”小脚丫公益基金会志愿者程青梅的一句话,道出了送别者的心声。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。