2025-02-16 06:35:04

来源: 无

“景濂家住金华东,满腹诗书宇宙中。自古圣贤多礼乐,训今法度旧家风。”这是元至正二十四年(1364)四月初五朱元璋写给宋濂的诗。最近,笔者在研究宋濂的过程中,又有了新的发现:金东,还隐藏着一位宋濂的义父。

宋濂的生父叫宋文昭,但凡研究过宋濂生平的人都知道,然而,除了生父宋文昭之外,宋濂还有一位义父叫张继祖。宋濂的文章里出现过张继祖,但“张继祖是宋濂的义父”这一观点在学界从未有人提及,甚至研究宋濂多年的学者也未必掌握这个信息。本文将从地方文献的视角,带读者去认识这位宋濂的义父,一位土生土长的金东人。

张继祖像

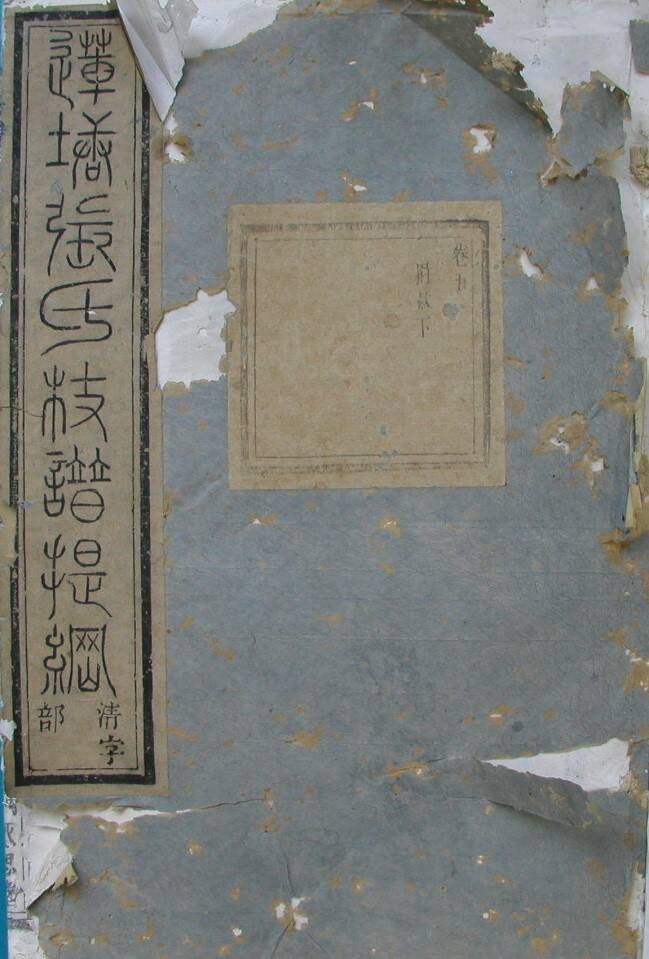

据清光绪三十二年(1906)重修的金东区曹宅镇潘村《莲塘张氏枝谱提纲》卷二《张继祖行状》记载:“张继祖,字继之,别号竹轩,行昌二,元十九公长子,任浏阳州儒学教授,志气轩昂,文学优裕。至元丁亥八月十二日子时生,仍纪至元己卯十月廿三日卒。宋文宪公为作行状,柳文肃公贯为作墓铭,详见《遗芳集》……子四,长澄,次清,三濂系宋姓入继,幼洁。”“三濂系宋姓入继”7个字着实让笔者眼前一亮,兴奋不已。

在中国古代,受宗法制度和宗族观念的影响,对氏族血统的要求是极为严苛的,族中过继尚需阖族议定,何况外姓入继,是断不敢造次的。宋濂作为外姓,却入继莲塘张氏,白纸黑字,刊入《莲塘张氏宗谱》,成为宋、张两姓双祧,个中必有缘故。为此,笔者收集了各种文献来考证“张继祖是宋濂义父”这一观点的可信度。

据《潜溪录》卷二《行状》记载:“(宋濂)年十五六,里人张继之,长者也,闻先生善记诵。邀至别墅所,问以四书经传若干日可通倍(背,下同),先生以一月为答。初,继之不之信,抽架上杂书,俾即记五百言。先生以指爪逐行按之,按毕辄倍,一字不遗。继之告先生之父尚书公(即宋文昭)曰:‘是子天分非凡,当令从名师,即有成尔。’乃携入府城,受业于闻人梦吉先生。”又,元末明初义乌名人王袆《王忠文公集》卷二十一《宋太史传》载:“(宋濂)年十五六,里人有张继之,长者也,告其父(即宋文昭)曰:‘是子天分非凡,当令从名师,即有成尔。’乃携之入城府,俾受业闻人梦吉先生,习《易》《诗》《书》《春秋》。”

这位“里人张继之”就是张继祖。宋濂15岁时,张继祖38岁,宋濂生父宋文昭40岁。张继祖见宋濂善记诵,劝宋文昭择名师教宋濂,后又带宋濂到金华府城,受业闻人梦吉先生。由此可知,张继祖对宋濂有知遇之恩,或许是因为这层关系,加上宋濂生父宋文昭只比张继祖大两岁,年纪相仿,宋濂拜张继祖为义父,是极有可能的。

郑涛《宋潜溪先生小传》:“初,景濂与祖(即宋守富)同以十月十三日生,因名曰寿,后更名曰濂。”我们再回过头来看《张继祖行传》:“子四,长澄,次清,三濂系宋姓入继,幼洁。”张继祖生有三子,次子清即张道生,加上入继的宋濂,名字刚好是“澄清濂洁”,具有一定的文学性和连贯性,笔者甚至怀疑宋濂的“濂”字都有可能是张继祖所起。

宋濂像

我们还可以看看宋濂写张继祖的原文。1935年重修的《金华莲池张氏宗谱》卷一,有一篇宋濂撰写的《浏阳州儒学教授张君继之行状》。

文中提到“时同郡白云许先生(即许谦)以道学淑后进,(张继祖)特遣仲子道生同濂往事之”。又“(宋濂)自幼蒙先生(张继祖)爱之教之为深”。可知,张继祖对于宋濂,是亦父亦师的角色;而张道生对于宋濂,则是兄长加同窗的双重关系。因此,张道生请宋濂为张继祖撰写行状,宋濂自然义不容辞。也正因为有宋濂这层关系,同年七月,张道生持宋濂所撰的《张继祖行状》拜请宋濂的老师、元代“儒林四杰”之一柳贯为张继祖作墓志铭,柳贯亦欣然应允。

除了柳贯,宋濂另外一位老师吴莱也为张继祖写过一首诗,可见张继祖的才学不低,而且生前与吴莱肯定有过交集。

张道生作为宋濂的义兄和同窗,自然也少不得诗书往来。元元统元年(1333),24岁的宋濂曾写过一首《荐张道生于京不遇》,该诗收录在《萝山集》卷五,题为《怀张山长》,而《莲池张氏宗谱》则题为《留别张道生》,诗文内容基本一致,仅“五”和“十”、“鬓”和“须”两字有差异,至今读来,依旧经典:

峨峨金华山,上与浮云齐。

我怀在张子,秋风吹梦迷。

忆在城南时,子与我同病。

谈诗学韩翃,作赋追枚乘。

自子别我去,不见今五年。

烟霞迷故辙,灯火但空氈。

纵令生百年,宁复几相见。

塞北方归鸿,江南又飞燕。

……

张道生虽与宋濂一起拜师闻人梦吉和许谦,却“屡应进士举不利,困顿殊甚”,后好不容易荐为武夷书院山长,但好景又不长,“未几,亦卒”,真是天不假年。张道生辞世的消息传来,令宋濂无法自已,往事历历在目,真情涌上心头。宋濂虽抱疾衽席间,中夜尤念,无法入眠,于是起火濡毫,写下情真意切的《哭张教授父子辞》。此篇见于《金华莲池张氏宗谱》卷一,亦见于《宋学士文集》卷十四:

……初,濂年幼时见公,公即相器重,与为义子礼(注:一作“与为宾主礼”或“待以如子情”,各版本文字不一),俾同道生师事城南闻人先生。逮今粗知学而不陷于小人之域者,皆公之赐也。濂既往哭公,曾未几何,又哭道生焉,虽石人又尚堕泪……

莲池张氏大宗祠 黄晓岗/摄

张继祖去世30年后,明朝开国,年号“洪武”,宋濂依旧没有忘记张继祖的恩情。明洪武元年(1368)八月,宋濂为张继祖家族撰写《莲池张氏大宗祠记》一篇(《銮坡前集》卷十则题为《金华张氏先祠记》),又为莲池张荣作《慈孝庵记》一篇(见《宋学士文集》卷二)。明洪武二年(1369)二月,宋濂为莲池张大同撰《元故仪礼司副使爱莲张公墓志铭》,文中提到“余蒙公家教育,备阅家乘,欣慕素切,适乃裔友谅等来丐为铭,奚敢辞”,“余蒙公家教育”指的就是张继祖对宋濂的恩情。明洪武十二年(1379)九月,宋濂又为张继祖家族撰写《莲池张氏谱系序》一篇,文中再次提及:“逮今粗知学者皆公之赐也……”此时,张继祖已去世41年,宋濂为《莲池张氏宗谱》作序依旧归功于张继祖,依旧念及张道生,这该是怎样深厚的情感流露啊?这段历久弥新的恩情让宋濂没齿不忘。

如果说宋濂是一匹千里马,那么张继祖就是一位“识宋濂于童稚”的伯乐。

宋濂去世后,他与张继祖父子的故事依旧在金华隐隐流传,传为一段佳话。张继祖、张道生父子的卓行亦载入清道光及光绪版《金华县志》。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。