2025-03-04 07:10:02

来源: 无

每年3月4日是世界肥胖日, 在减肥这条路上,不少人都抄错过“作业”,也误入过“歧途”,23岁的年轻姑娘小杜(化名)也是如此。

明星的减肥食谱,她照抄;博主的“液断法”“碳断法”,她照抄;小区里的阿姨说打司美格鲁肽能“躺瘦”,她照抄……结果很悲催,反反复复、越减越肥,体重一路飙到了85公斤。

去年下半年,小杜走进金华市中心医院肥胖代谢门诊,这回她的体重稳步下降,目前已减至61公斤,BMI从35kg/m²降为25kg/m²。不仅如此,血糖、胰岛素、甘油三酯等指标也有了明显的好转。“大肚肚”不见了,配合锻炼变成了结实健康的身材,小杜姑娘说,减肥还真没有捷径和“神药”,只有实实在在的“生活”。

没错,在肥胖代谢门诊,医生说的最多的一个词就是“生活方式”。今年世界肥胖日的主题是“改变系统,更健康的生活”,记者采访了金华市中心医院内分泌代谢科主任楼雪勇,来看看这些减肥路上的常见误区,你有没有踩中呢?

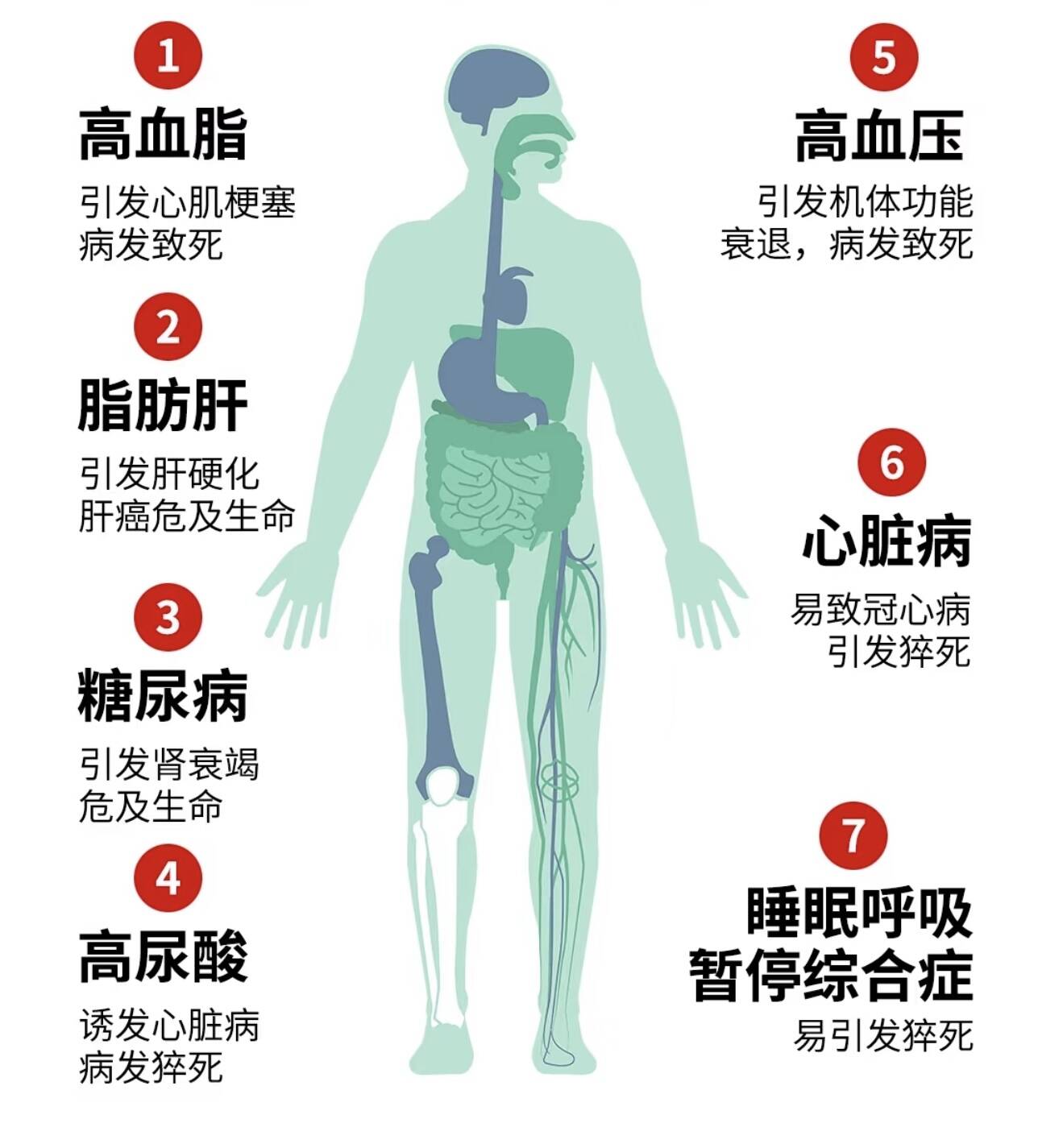

世界卫生组织已明确将肥胖定义为慢性代谢性疾病。肥胖与2型糖尿病、高血压、血脂异常等疾病紧密相关,严重影响生活质量,并可引发心血管、脑血管等严重并发症。

根据最新的统计数据,中国成年人中超重和肥胖的比例分别约为34.3%和16.4%。这意味着大约有超过一半的成年人面临超重或肥胖问题。肥胖不仅是体型问题,更是多种疾病的“导火索”。例如超重人群患糖尿病的风险是正常体重者的2—3倍,而肥胖者高血压风险增加5倍,此外,内脏脂肪超标会导致胰岛素抵抗,诱发代谢综合征。

不看体重,看 BMI?不对,其实BMI也相当于用体重来判断肥胖。

根据《肥胖症诊疗指南(2024年版)》,BMI达到24且低于28为超重,达到或超过28为肥胖。用BMI定义肥胖是长期以来的金标准,但是随着对肥胖认识的不断更新,用BMI诊断肥胖已满足不了临床的需求。

“从观察体重发展到观察内脏脂肪,从BMI到人体成分分析,减肥,从来都不是秤上那个数字变小了就算成功。”楼雪勇说,曾有一名患者自述减肥3个月后体重有了明显下降,开开心心来医院检查,拿到人体成分分析报告前傻眼了,掉的体重全是水分,真正该减的脂肪却“稳如泰山”。

“医生,给我开点药。”走进肥胖代谢门诊,不少患者都是开门见山地要求医生用药。前两年网上刮起“司美格鲁肽之风”,至今仍有很多人深信用减肥针“躺瘦”的神话。

“目前获批的减肥药物不少,药物都有自己的适应证,也有一定的使用方法,必须要经过专业检查评估,在医生指导下使用。无论使用什么药物治疗肥胖症,改变生活方式都是最重要的,不能认为有了药物治疗就万事大吉了。”楼雪勇说,依赖用药“躺瘦”是不存在的,即便使用药物治疗,也要结合生活方式干预对体重进行管理,否则患者停药后可能失去对饮食的自主控制,导致体重反弹,甚至体重可能超过用药前的水平。

“道理我都懂,可我真的控制不住啊。”长期以来,“管住嘴、迈开腿”的观念主导着公众认知。很多肥胖患者认为自己是因为吃得多动得少才导致肥胖,实际上,肥胖成因具有高度复杂性,涉及遗传、环境、生活方式等多重因素。很多肥胖还与激素分泌异常或其他疾病有关,比如甲状腺功能减退症、多囊卵巢综合征等疾病引起的肥胖,需要对因治疗才能取得好的减重效果。

体重管理须遵循医学指导,极端节食或过量运动可能引发电解质紊乱、关节损伤等次生健康风险,对已出现行动障碍、睡眠呼吸暂停等症状的患者,应尽早就医接受专业评估与医学减重治疗。

在金华市中心医院肥胖代谢门诊,内分泌代谢科专家会对患者进行肥胖病因及相关并发症筛查,系统评估、诊断,并制定个体化治疗方案。同时,联合临床营养科进行营养指导,联合普外科进行代谢手术减重咨询,为有着肥胖苦恼的患者提供规范化、个体化、精准化、连续化的综合诊疗方案。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。