2025-03-16 07:01:02

来源: 无

梅花开得最热烈的时节,我去蜀墅塘。蜀墅塘处于义乌市南乡佛堂镇和赤岸镇的接壤处,周围山峦、岗阜连绵起伏。此地是南面大寒山脉向北面义乌江畔平畴过渡的丘陵地带。蜀墅塘,始建于南宋淳熙十三年(1186),义乌历史上最早的水利工程。关于此塘,《康熙义乌县志》记载:

蜀墅塘。二十五都,一名蜀水塘,邑之大巨浸。东至蜀山,西至飞来山,南至小山,北至塘下洋,周围十里。以在蜀山侧,故名其塘。小涧数条,流注其中,东南及西皆高阜,惟北面一堤障水,有飞来山卓堤边,实要其道。春水涨溢,须大开两旁闸泄之,水势稍平即闭。

这一泓邑之“巨浸”,是天造地设的大水盆,据说古代的水面达四顷五十三亩。沧海桑田,时下它的水域已有所缩小,且被分割。近年筑起的一道湖堤横亘其中,南边的部分开发为水上游乐园;而湖西也被乡民截出一湾,用于养鱼。此外,公路、菜地也蚕食了一部分。沿着湖堤西行,残荷零落,三五黑水鸭在里面出没。大片枯黄的菰蒲在风中发出唰唰的喧响。一只水鸟突然蹿出,扇动着双翅,嗖嗖嗖地划过镜子似的水面,身后犁出一道涟漪。折向南面,水域穷尽之处,我看见一条凝滞的小溪,环溪,它是注入蜀墅塘的主流,发源于西南面的八宝山上陈岭,长度只有13公里,经蜀墅塘继续北流,在舟墟村北汇入义乌江。

返回湖畔,在枯荷丛密处,我遇见69岁的金一凡老人。他持着一根长长的鱼竿正在垂钓。他是东岸的塘边村人,现已居住在佛堂镇上,但时常回到这里休闲,“空气好,安静!早年的风光更美。”他说蜀墅塘已经淤塞得很厉害,只有一两米的水深;那些莲荷也是野生的,要是夏日来,也有些接天莲叶无穷碧的野趣。说话间,鱼竿有了动静,拎起来,只是一条蹦跳的小白鲦。塘里没有养殖,他说。

不远处的路口,立着一方义乌市级文保单位的石碑,上刻“蜀墅塘水利遗址”,立碑时间是2014年。

向北远眺,东面的蜀山和西面的公山对峙着,呈两山夹一川之势,其间还有一座形似卧蚕的小山,即是上面县志提到的飞来山。笔直的湖堤即是昔年塘坝所在地,现已变成公路,只有一二十米高、南北走向的飞来山也被劈开。沿着赤寺线趋近山脚,白亮的湖光一直在身边闪耀。在湖心无声出没的大团絮状的云影,让人想起白云苍狗般的世事。

一

千载以前,蜀墅塘只是一草泽,人称野塘。从四面八方汇集的水流,经过一公里多长的幽谷,流向广袤的平野,滋养了一座座村庄,其中包括佛堂古镇边缘的后塘村。

后塘村王氏,世代簪缨,诗书传家,向为乌伤、金华两地望族。始迁祖王汾,曾任福建转运使,祖居金华,致仕后乃迁义乌蜀塘(今后塘村)。王汾族弟就是南宋名相王淮。王汾之子王槐,字植三,生于北宋元符二年(1099),1151年考中进士,历任大理寺卿兼翰林侍读学士。宋孝宗曾御赞他:“席史枕经,尊主裨民,帝赍予弼,庶采仪型。”

王槐生性淳厚朴实,为官勤勉慎行,有古大臣之风。他倡导“重农桑,兴水利,图富强”的经世致用思想,这从他返乡的作为可窥一斑。

南宋淳熙甲辰(1184),86岁高龄的王槐致仕归里,他将上游的野塘开掘成80亩的水域,灌溉良田上千亩。然而,正如嘉庆《义乌县志·水利》中所说的:

“乌之水利与浙西异,势居上江,左负山陵,土不湿而燥,势不夷而险,产小麦而稻。当水之来也,暴雨骤盈。夹五六月之霖潦,建瓴而下,吐泻不及,奔溃淫溢数为菑。及其杀也,倾泻立涸,骎骎乎不足以终日。故邑陇亩淤坟,非独横决漂没之足虞。又田近山不便浸灌有易竭之患,俗有靠天之谚,非虚语也。”

区区的水塘并不能确保下游数千亩田地的旱涝保收。在他归乡后的第三年,即淳熙十三年,乌伤大地遭受旱灾,“夏秋连旱无雨,田坂龟裂,庄稼枯槁,颗粒无收”,“灾民典质无着,十室九空,嗷声载道”,“禾稻豆棉尽枯无收,山谷之乡有洗儿不得水者,民馑载道,饿殍满野”。见此惨状,王槐开仓放粮赈济乡民,但也是僧多粥少。他细致考察地形,幡然醒悟:“是塘不特能潴,且有建瓴势,广而深之,利孰溥焉。”(《后塘王氏宗谱》)

野塘蓄水太少,不能起到调节作用;如果筑堤围水,挖深水塘呢?必将极大改善下游灌溉条件。于是他决定捐资募民,开瀣野塘。

此时,有一老道人,从永康来到义乌,自称康侯,通晓水利,听闻王槐的计划,愿倾心襄助。康侯遂“与公作竟日游,相度地势,筑堤设窦,凿门架梁,说靡不当,公倾心信之”。他们因地制宜,决定利用飞来山旁瓶颈似的地势,筑起横截流水的塘堤,同时疏浚河塘。

据记载,这一义乌史上宏大的水利工程耗时数年,它的规制如下:

飞来山以东的主堤(古称大塘塍),东接蜀山(塘山),长180多米,坝体土筑而成,坝基宽7米,高5米,两面斜坡,剖面呈梯形。东侧山脚的溢洪道叫东砌,宽18米,有巨石5块,分出4个泄洪口。副堤在飞来山西侧,长45米,宽3.6米,高2.5米,也在山脚凿石设斗门为西砌,凿成巨石4块,有3个泄洪口。主塘堤中段的底部建设有可以根据下流用水需求人工逐级放水用的石硎井,坝底设计了涵洞和排沙口。

扩大后的蜀墅塘,周长三千六百步,水域面积四顷五十三亩,集雨面积约25平方公里,可灌溉下游良田六七千亩。

二

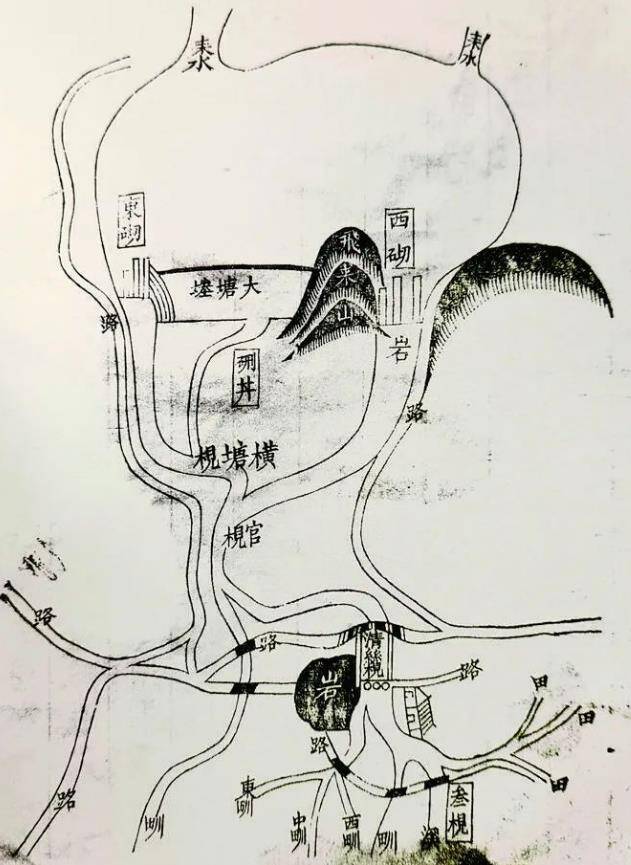

翻开古旧的《后塘王氏宗谱》,内有一幅珍贵的蜀墅塘水利示意图,上面标注了塘堤、东砌、西砌、硎井、道路、田亩以及四座水枧(水槽)和水圳(引水沟),有三枧九圳之说(其中官枧为后面增设),可以看出,这是一个系统而精密的水利工程。

第一枧为横塘枧,位于主渠下方400米的山谷中,从硎井和东砌流出的塘水最先抵达这里。然后和西砌的来水汇集,通过第二枧官枧。水圳分流部分来水,部分穿过道路抵达第三枧青丝枧。青丝枧修建于两块天然巨大的红砂岩中间,在岩石上凿渠分水,砌石为中、东、西三圳,分流来水,中圳直通吴溪江,雨季可以泄洪。青丝枧底部设有排沙口,用于排沙。此枧还建有水碓。余水流经叁枧,叁枧为典型的雨梁过水坝。

蜀墅塘各枧的枧口根据所灌溉的田亩、用水量的不同而大小不一。例如在清水枧,每圳的宽度、水平高度都与所灌溉的田亩有微妙的关系,各圳所计算的水流流量、受水农田面积、余水的分流等都有严格的区分,甚至圳上的每一块石头都不能轻易挪动。

蜀墅塘另外一个令人称道的地方,就是从古至今延续了一整套严格的水利管理方法。作为蜀塘王氏的族业,蜀墅塘由王氏选塘长和理事十人进行管理,负责日常的蓄水和分水。每年冬季枯水时,村民牵来耕牛,在塘内来回搅动,然后打开排沙口,让淤泥流走,再进行蓄水。放水定在六月初一,“岁六月朔,具牲,告水神,开瀛放水。”放水前三天,灌区各村鸣锣通告放水路线和时辰。六月初一祭拜水神之后,开始逐级放水灌溉。但是,放水时间也可以机动,宗谱记载:“放塘水定于六月初,倘天久晴,相应先放,天雨便闸板塞瀛,宁可再祭再放,不可偷懒,致节水错过。”下游各村何时放水、放多久都有详细的规定。

蜀墅塘惠及下游十余里,可灌溉良田六七千亩。“岁时蓄泄以窦,田赖以饶。”

庆元二年(1196)七月十五日,王槐无病而卒,享年98岁,葬于蜀墅塘西之原华安山。乡人牢记他的恩泽,奉他为塘神,筑庙每岁祭祀,并以康侯配祀。道人康侯,在功成后飘然而去,不知所终,乡人又将蜀墅塘称作康湖,也是一种铭记。

20世纪50年代,当地政府在蜀墅塘大堤下方800米左右的山口筑坝,建起一座小(一)型水库,坝高近13米,坝顶长度170米,库容130余万立方米,命之为蜀墅塘水库。故此,人们将它称为下库,而将古老的蜀墅塘称为上库。下库的蓄水涨到旧大堤的堤脚,淹没了著名的横塘枧。

又三十年后,蜀墅塘主堤改建成公路的路基,加葺了石堤和水泥路面,古硎井和东砌被湮没。仅百米长的孤山——飞来山也被劈开,一分为二。青丝枧、官枧和三圳面目全非,失却了功能。

但蜀墅古塘还在,它对大地上的陵谷变迁似乎波澜不惊。

我站在早年东砌的位置,看见一座三孔水泥桥横卧其上,古塘的水,源源不息流过桥孔,冲击着凹凸不平的崖板,激起一股股雪浪,旋即融入宁静的湖光山色。

踱步过飞来山,昔日的副堤也有一座短桥,塘西桥,桥下的水渠贯通着上下库。这应该是原来的西砌。

绕过飞来山来到水岸,黄绿色的湖面上,一队野鸭在悠游,鸣叫声回荡在山峦之间。早春二月,山色依然是枯瑟的,但时时可见一树树黄艳艳的檫木,秀出林表,传递着春的信息。

三

赤岸古代叫蒲墟,镇区与其西北的蜀墅塘只隔着一道土岗,直线距离才一公里多。元代,这里出过一位著名医学家。

朱震亨(1281—1358),字彦修,金元四大家之一,滋阴学派的创始人。他早年习儒,后因母亲病逝而立志学医,终成一代医学宗师。因其故居有条美丽的小溪名丹溪,学者遂尊之为“丹溪翁”或“丹溪先生”,后人习称朱丹溪。这一名号似乎冥冥之中注定他与治水有着某种因缘。

元至正四年(1344),距王槐筑起蜀墅塘已逾150年。此年,蜀墅塘堤坏水涸,千顷农作物受旱,此时朱丹溪已是63岁的老人,平生急公好义的他听到乡民的哀告后,上义乌县衙告官。县官派人实地察看。朱丹溪筹划起修葺的大计。

修葺工程告成后,明代开国文臣宋濂(1310—1381)因为里人的请求,特意撰写了一篇《蜀墅塘记》中,记录了朱丹溪修复蜀墅塘的始末:

“……至正四年,夏水暴而堤坏,田遂不稔。丹溪朱君震亨悯农之告病也,白于县。县尹周侯自强为下其事,命双林巡检张某来视役。震亨遂尽召有田之民,履其亩而使之输其力,荐货有差,复出役夫之功一千以为众倡。众悦趋之,一听震亨之经画,补其阙遗,增以崇高,筑其址,加辟而渐杀其上。堤之西垂,凿石为斗门,视水溢干而时蓄泄之。门之上,架徒杠以便行者。木窦易坏,则易以坚石,且定为高下之穴,使欲水者,先后有程而弗紊。复惧历岁之久而堤弗固也,请于掌事者,中析粥鱼之利而嗣葺之。凡用钱四千缗、夫一万功。经始于五年秋八月庚申,逾三月乃告成。”

此次整修,朱丹溪充当了工程总指挥的角色。除了加固坝址(筑其址,加辟而渐杀其上),开凿溢洪道(堤之西垂,凿石为斗门),修复提水闸(门之上,架徒杠以便行者),他还未雨绸缪,以一定的报酬请人不时维修(请于掌事者,中析粥鱼之利而嗣葺之)。

10年后古塘再坏,朱丹溪又命侄儿领头重修。

宋濂在文中对朱丹溪的经世致用的能力予以赞赏:

“世之人方高谈性命以聋世瞽俗,听之虽可以有为,一遇小利害,辄颠倒衣裳,不知所措。视震亨无所为而利民者何如也,盍亦知所警哉!”

此后的明清时期,蜀墅塘水利系统时有损坏,如弘治十一年(1498),横塘头枧颓坏,清康熙四年(1665)洪水坏堤。当地县衙惯常的做法是,官吏督理,令受益田主按获利的多少出工出力共同修缮。同时,对农田用水做出规定,如康熙年间义乌县衙就曾经谕示,“查照三处等枧承获田亩,均分水利,立碑为规,不得强放,褫免争论,通行示禁。”

蜀墅塘建成后,一个又一个外姓从其他地方迁入曾经几乎无人居住耕作的灌区,形成一个个村落。这从今天的塘西、塘边、塘角、塘下洋、塘下等村名可见一斑。时至今日,它依然灌溉着下游田心畈、毛陈畈、倍磊畈的绝大多数农田,也促进了佛堂镇的繁荣。

八百多年,蜀墅塘默默润泽着这片大地。

四

在蜀墅塘畔的塘边村村口,矗立着一尊古人的石雕像,他戴着幞头,一缕白须,目光平静而深远。在他身后,一丛金黄的蜡梅吐着幽香。

他就是元明时期义乌隐逸名儒金涓(1306—1382)。

元大德十年,金涓出生于义乌县治之西绣湖之滨的家境殷实人家。金涓自幼颖悟聪敏,年少时,每日即可诵记数干言。稍长,学文于同城的元代文章宗师黄溍。黄溍被应召到大都入翰林院后,金涓投身于东阳许谦之门下,就学于八华山,成为许谦的得意高足。金涓还与浦江吴莱、金华宋濂、义乌王袆相友善,彼此切磋,于是学贯经史及诸子百家。但是,他的人生走向与他们截然不同,尚在元朝,就有时居翰林的虞集与柳贯交相荐举,金涓不出;明洪武时期,同学宋濂、王祎双双担任《元史》总裁,力邀他到京共同编纂《元史》,金涓依然不仕,他先是设帐授徒,后像一只孤鹤,回归山林。

元至正十八年(1358)三月,朱元璋攻取建德,逼近婺州。金涓为避战乱,遂从城内至蜀墅塘边山川明媚风景可心的青村(今塘边村)栖隐。其时,他已过了知天命的年纪,安心在湖山之间“屏迹尘嚣,著书自怿”。24年后,辞世于青村,享年77岁。明万历十四年以“崇儒”入祀义乌县先贤祠。

他留下《湖西集》《青村集》(金涓号青村)两集共四十卷文稿,可惜在嘉靖年间就已散佚无存。后人搜得其遗稿诗文各一卷,裔孙金江梓印,题《青村遗稿》,并由浙江巡抚采集进呈朝廷,编入《四库全书》。《四库提要》评价他“恬于仕宦”“志趣颇高”“故品格终在江湖诗上”。清同治间永康人胡凤丹则评价:“模范山水,陶冶性灵,亭亭物表,矫矫霞外。非夫志趣超旷,性情闲适,有得于中,无营于外者,乌能诣此。”而同门好友宋濂说:“先生气雄而言腴,发为文章,尤雅健有奇气,不但长于诗而已。先生为己之功深,不自表曝,惟濓知之为独至。”

这位湖畔诗人的残稿中,大多是闲适的田园诗,风格尖新明丽,是山水的讴歌,是心灵的独白。

“索居三十载,一砚铁穿磨。学浅非时用,人生奈老何?竹房来暝早,花坞聚春多。静坐余无事,门前水自波。”(《自述》)

他的很多诗歌以《自述》《幽居自述》《乱中自述》为题。他有时以诗明志,如“从今脱尘浊,自可鄙公侯”“客来不话功名事,且诵庄生第一篇”;有时忧心铁蹄纷纷下的苍生,“江南景物今凋敝,谁想苍生望治安”。更多的是摹写偏居一隅闲适的心境,如“茅屋有缘临水住,闲身无事看山眠”“小桥流水护柴荆,门外青山适性情”。当然,难免也有几丝孤寂萦绕在他的心头。我想起赫尔曼·黑塞所言:“对每个人而言,真正的职责只有一个:找到自我。然后在心中坚守其一生,全心全意,永不停息。”

他写村舍,写山庄,写山林,可贵的是,蜀墅塘的波光在他的字里行间流溢,他为我们记录了六百多年前蜀墅塘的风致:

“溪头自舒散,天澹夕阳微。挽石松边坐,看云水上飞。旧矶双鹭下,小棹一渔归。不觉吟成久,苔痕湿上衣。”(《蜀墅头》)

他曾经登上村后塘山(蜀山)的山顶俯视,发现“千顷墅塘存水阔,涵虚飘渺碧云秋”。

他在茅屋前平视,只见“几村桑柘远相连,村北村南小渡船”。

我的眼前,浮现出一个杖藜在湖滨踽踽独行的老者,他的吟哦声得到远处山林的回应,发出隐隐的林涛……

五

沿蜀墅塘水库西岸北行,很快就抵达了水库大坝。

站在坝上辽望,左右山峦降为低丘,喇叭状的坳口内是大片的农田,据说有七百亩,水稻收割后泡着田水。远处横贯东西、车来车往的省道旁是塘下洋村的村舍。更后方是佛堂古镇林立的高楼。

在空阔的田畴内沿着蜿蜒的环溪前行,发现溪堤都以块石衬砌过,不少已经崩坏。溪上有三四座古石桥,只有数米长。桥下的溪水,有时绕过突起的青黑的巉岩,发出低微的呜咽。田塍上,灰绿肥大的油菜已绽放明黄的花朵,远望像镶嵌了一道金边。漠漠的水田有时翩然降落一羽白鹭,久久伫立。

没有发现古代枧、圳的遗存,但是由西而东,看到了两道水渠,宽的有一米多,流水汹汹,水底暗绿修长的水草如长发飘拂。渠中安置着多个提水闸,有的已不见闸门,两端空遗带凹槽的石柱。水渠像两条飘带,也像两条动脉。更多的小沟渠,纵横回环,也淌着水流(分流或汇流),像众多的毛细血管。它们构成一张严密的水网。

遇见塘下洋村的一个老者,他说,记忆中,这片良田从未受过干旱。大旱年份,村民用龙骨水车将蜀墅塘水库的剩水抽汲而出,再用水车接龙抽到地势高的坡田。他遥指着上方说,现在东西的坡地上还有两条渠道。

塘下洋村居住的大多是金涓的后裔,是明代迁入的,所以也塑有金涓的立像。如今,村子有一千三百多人。

水渠里的流水穿过公路,便进入了村庄,注入各种形状的池沼。非常独特的是,村子竟有十多口大大小小的水塘,有的位于村旁,有的位于村中,可谓星罗棋布。都砌有石埠,有村妇蹲在上面浣衣洗菜。水塘边,喧嚷的梅花在寒风中落英缤纷。

78岁的金允潮,面塘而居。他把我带到一处水渠旁说,昔日这里建有一座小水电站。

在村中游走,见四五条水圳贯穿村子,有时与村道并行,有时在墙角转弯抹角。

村民说,水声一年四季环绕不息。

这嘈嘈切切的水声,是一种恒久的诉说。

(感谢义乌文史学者吴振华的协助)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。