2025-04-06 06:48:05

来源: 无

“咚咚咚……”偌大的舞台上传出密集的鼓声,一个七八岁的孩子端坐在大鼓前认真练习。

“好的,保持这个状态,注意节奏。”台下,林红阳高举右手打着节拍,不时点头。慢慢的,他的面部表情舒展开来,眼角的皱纹伴着笑容延伸开去。

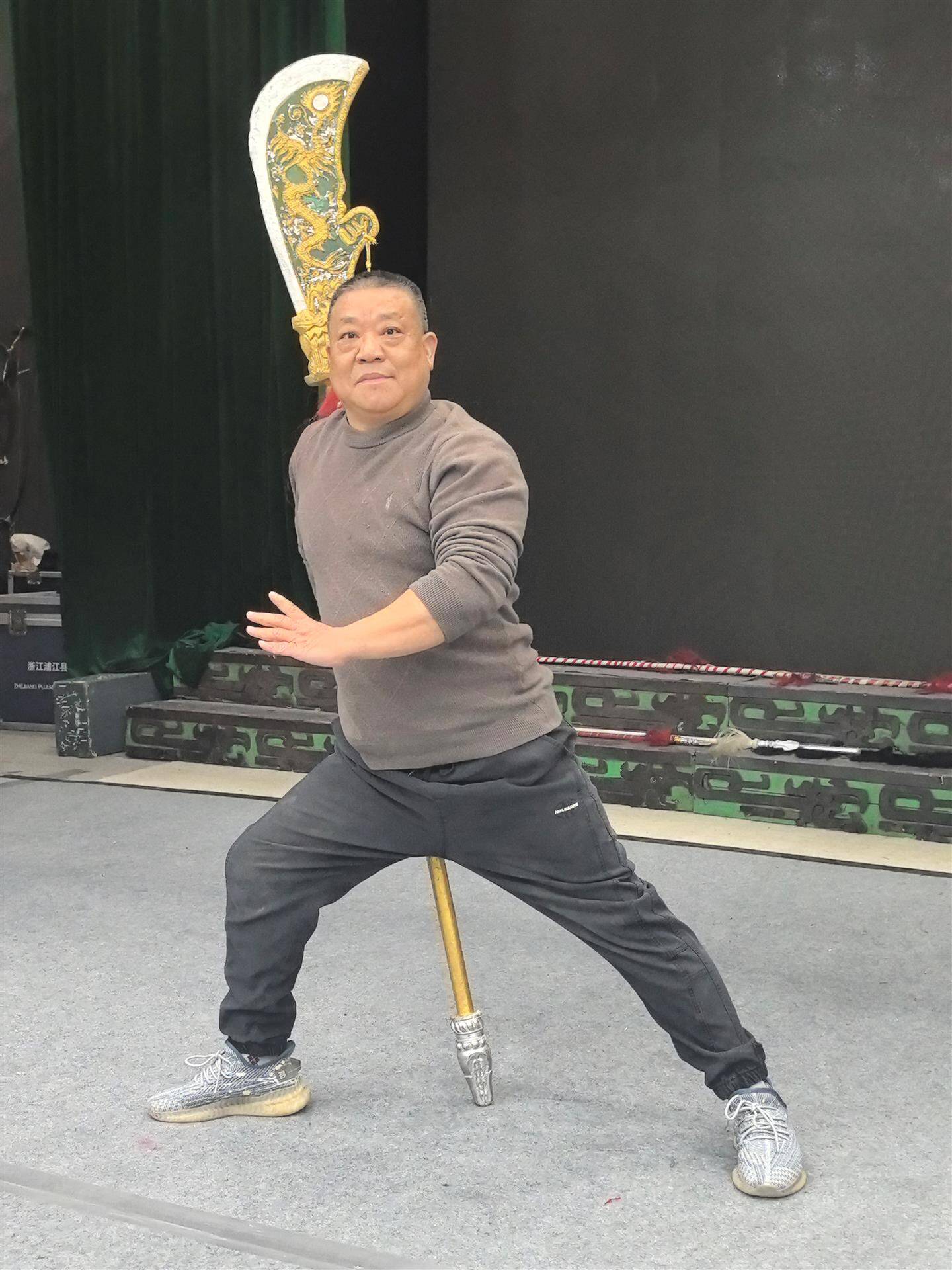

前不久,林红阳成为国家级非物质文化遗产浦江乱弹项目首位国家级代表性传承人。望着台上的孩子,他思绪万千。他第一次登台演出时和眼前的孩子年纪相仿,一转眼入行已50年。与浦江乱弹结缘半个世纪,他从懵懂的孩子成长为浦江县婺剧团团长,身体力行扩大浦江乱弹的影响力,让这一优秀戏曲艺术得以传承和发扬。

顾名思义,浦江乱弹发源于浦江县,是一种古老的地方戏剧种,也是婺剧的主要声腔之一。浦江乱弹以浦江当地民歌“菜篮曲”为基础,并在“诸宫调”讲唱艺术和我国最早的戏剧南戏的相互影响下形成和发展起来。自南宋中期至明代中叶的数百年间,浦江乱弹一直以“什锦班”的形式流行于世,辐射至闽、赣、浙各地。

自打有记忆起,林红阳就浸润在浦江乱弹的氛围里。他的外公张朝统、母亲张美钗是原衢州婺剧团主要演员,外公打得一手好鼓,一度在当地被尊称为“鼓王”。父亲林光荣曾是浦江花桥乡林坞口村婺剧团团长。

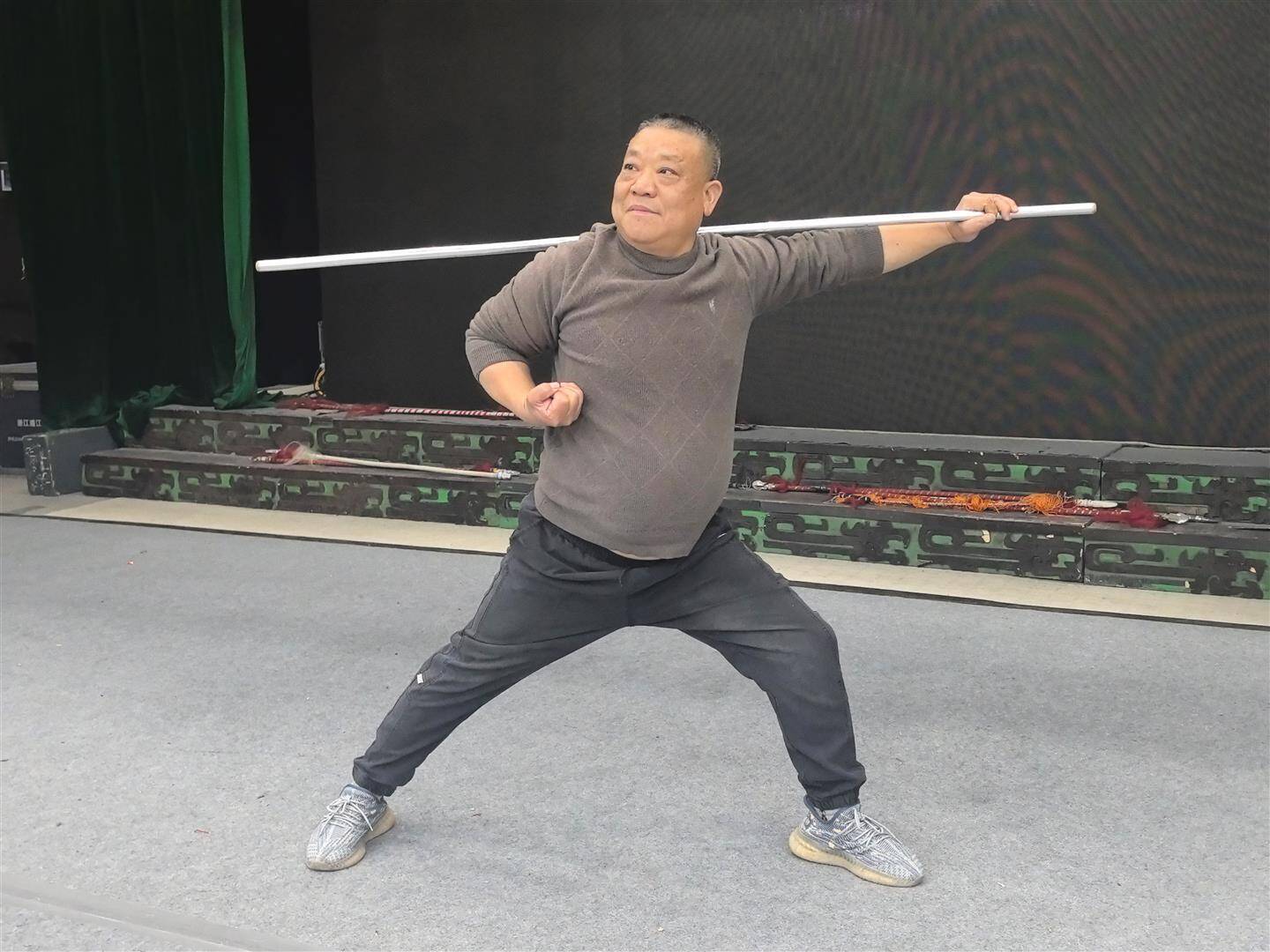

林红阳年轻时的照片

林坞口村是浦江的“母亲河”浦阳江的发源地,也是林红阳的出生地,地势高、位置偏。好在有戏曲的陪伴,年幼的林红阳并不觉得孤单。每当大人出门唱戏,两个稍年长的哥哥勉强能在家中自己照顾自己,年纪最小的林红阳就被父母带在身边。

“妈妈给我一张板凳,让我坐在戏台边上看戏,一坐就是一整天。”在林红阳的印象里,看戏是快乐的,但随着年龄增长,尴尬的事暴露出来。“以前出门唱戏,演员都是固定人数在老乡家吃饭。爸妈总带着我这个‘拖油瓶’蹭饭,免不了遭人口舌。”林红阳说,如果是正式演员,就能光明正大地去吃饭。恰巧,《白云洞》这出戏有个砍柴男孩的角色,以往都是由成年演员扮演,父亲让林红阳上台试试。

“这出戏我看了很多遍,走步、台词烂熟于心。”一上台,8岁的林红阳就演得像模像样,一股子灵气得到老乡们的赞许。自那以后,林红阳正式“入团”,每天放学后跟着父母学戏,刻苦练习基本功。到了十一二岁,他还在村里拉了一帮年龄相仿的孩子组建了一个新班子,带队吊嗓子、压腿、翻跟头,活脱脱一个“孩子王”。

无忧无虑的童年在林红阳13岁时随着父亲的意外离世戛然而止。在母亲建议下,他试着去报考浦江县浦阳镇婺剧团。一连串不间断的翻跟头和地道的浦江乱弹二凡调,让他在上千名应试者中脱颖而出进入剧团。自此,林红阳离开家人独自走出大山面对崭新的人生。

通过4年的专业训练,林红阳打下“唱念做打”的扎实基础。学习结束后,他辗转于多个剧团排戏、演出、带学生。这个过程,他继续拜师老艺人黄志立,在武生、老生和花脸等角色上精进技艺,也系统性学习戏曲音乐、舞台和表演艺术。他还在戏台上结识了后来的爱人,两人风风雨雨相伴一生。

1989年,林红阳自筹资金购置设备,组建浦江县宏扬婺剧团,独立带团到各地演出,立志要将浦江乱弹发扬光大。1992年,他又创办金温小百花婺剧团,带队到温州一带表演浦江乱弹。

在戏曲领域,浦江乱弹有着鲜明的特色,曲调既华丽流畅又激昂高亢;脸谱化妆以不同颜色表现不同角色和心情,还有粉彩变脸的绝技;武打和特技也不逊色,点烛、七十二吊、走铁环等深受观众欢迎。20世纪八九十年代是戏曲发展的鼎盛时期,光浦江就有40多个民营剧团,林红阳的剧团演出不断,盛名在外。

随着时代的发展,人们的休闲娱乐生活愈发多元化,看戏不再是唯一选择,戏曲逐渐进入式微期。2006年,浦江乱弹被列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,但由于之前的改制,浦江在当时缺乏专业的官方剧团。

经浦江县相关部门考察,金温小百花婺剧团在专业水平、经营管理能力、社会声誉和演出器材等方面较为领先。于是,林红阳在政府部门帮助下,带着剧团整体转型为浦江县婺剧团,由此成为“正规军”赴全国各地演出,还在2012年带队参加法国第戎第62届国际民间艺术节。

如今的浦江县婺剧团位于浦江县浦南街道新时代文明实践所,馆内挂着多块牌子——浦江县戏剧家协会、浦江乱弹艺术团、浦江县宏扬婺剧团、浦南街道农村文化礼堂分部。这些牌子与林红阳这些年的作为密不可分。

作为浦江县戏剧家协会会长、浦江乱弹艺术团团长,林红阳一直深耕两件事。一是收集保管好老祖宗传下来的宝贝,二是将这些宝贝与乱弹技艺传承下去。林红阳说的宝贝主要是指老戏本和老戏服。

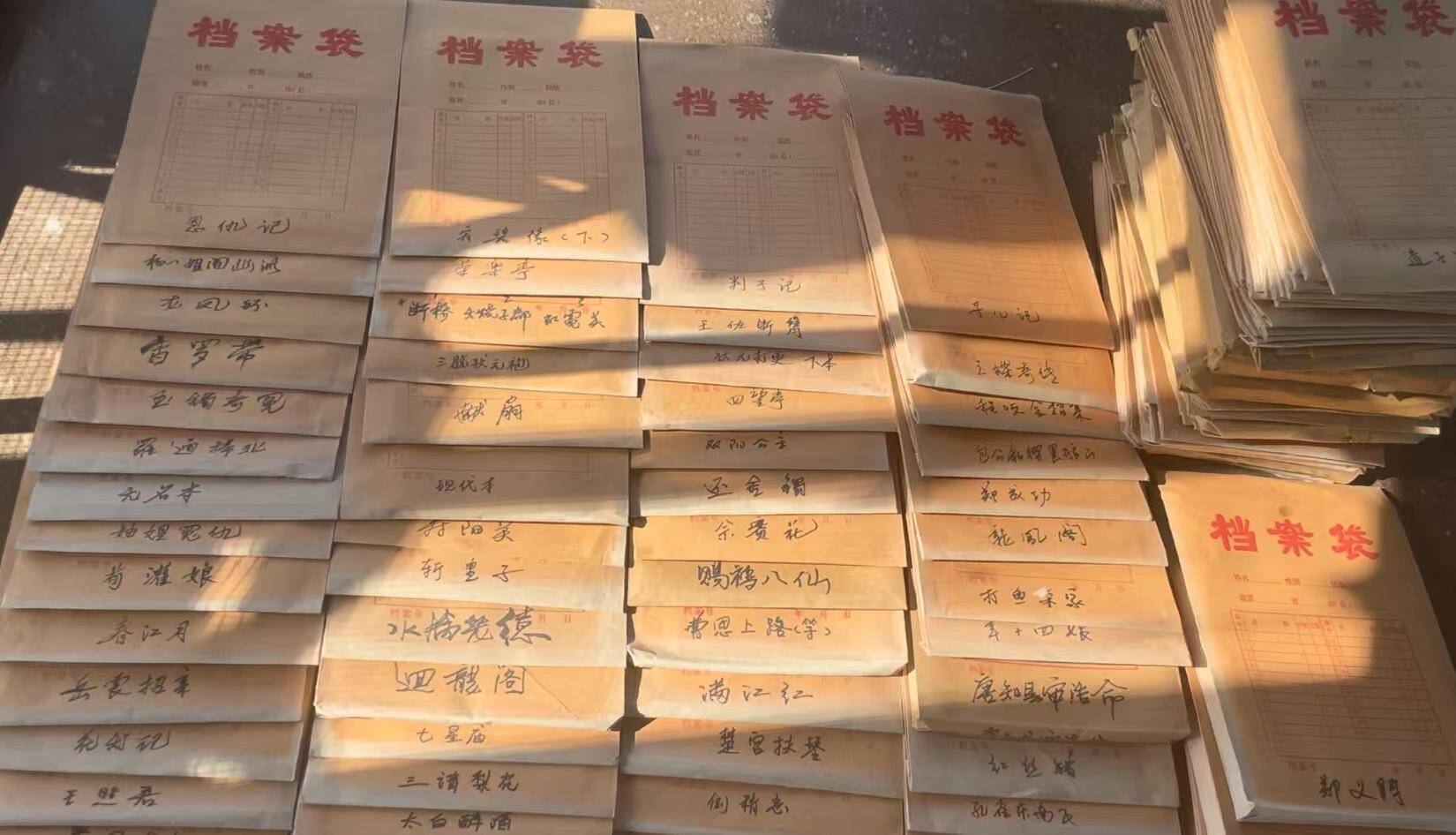

多年来,只要听到哪里有老戏本,林红阳就会马不停蹄地赶过去,至今已收集到300多本老戏本。这些戏本装满了整整一柜子。天气晴好的日子里,林红阳就会把戏本拿出来晒晒,一页页翻看,感受老祖宗留下的智慧与魅力,并从中汲取创排新戏的灵感。

整理老戏本

除老戏本之外,林红阳还珍藏着多件有百年历史的老戏服。这些戏服由真丝面料和缎料制作而成,金丝刺绣,一针一线平整精致,至今仍散发着光泽感。戏服里料则是亚麻材质,即便是炎热的夏天穿在身上也不闷汗。这些老戏服已不再使用,林红阳将它们一一挂好收藏,激励自己和剧团演员们时刻学习老祖宗的精神,对待戏曲演绎一丝不苟。

老戏服

珍藏过去,亦拥抱未来。这些年林红阳不断排新戏、育新人,推动浦江乱弹适应时代发展。他根据浦江籍革命烈士王茂荣的英勇事迹创排的浦江乱弹现代戏《星火山垄》获得全省戏曲创作大赛银奖,为小学生排演的《小戏迷开霸》在全市“婺剧进校园”比赛中获一等奖……

作为团队领头人,林红阳常思考如何保证每一场戏顺利演出、如何提高节目质量、如何吸引观众、如何扩大影响力。他就像一位大家长,时刻关注着台上台下,哪里缺位就及时补位。他不仅能唱戏,还会打鼓、装台、布景、做木工,送戏下乡、进校园、进社区,他还负责开车、搬运道具。剧团里的活,他几乎样样都会。

有人问,作为团长何必亲力亲为?“我一辈子的热爱就在戏台上,只要上台,就一定要演好,各方面细节都不能出错。”林红阳说,如今入选国家级非遗代表性传承人,压力更重了,他要把浦江乱弹这一古老精粹更好地传承下去。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。