2025-04-06 07:30:02

来源: 无

金华山的悬崖峭壁间,是否藏着一部凡人得道的“修仙秘籍”?双龙洞的岩谷深穴中,是否埋着一炉长生不老的“九转金丹”?从东晋到明清,二十五史中的记载,地理书中的笔墨,地方志中的书写,专门志中的铺陈,纷纷将注意力投向金华山这片神秘的土地。今天,让我们一起翻开尘封的古籍,跟随古人的笔触,感受金华山缥缈而神奇的“仙气”。

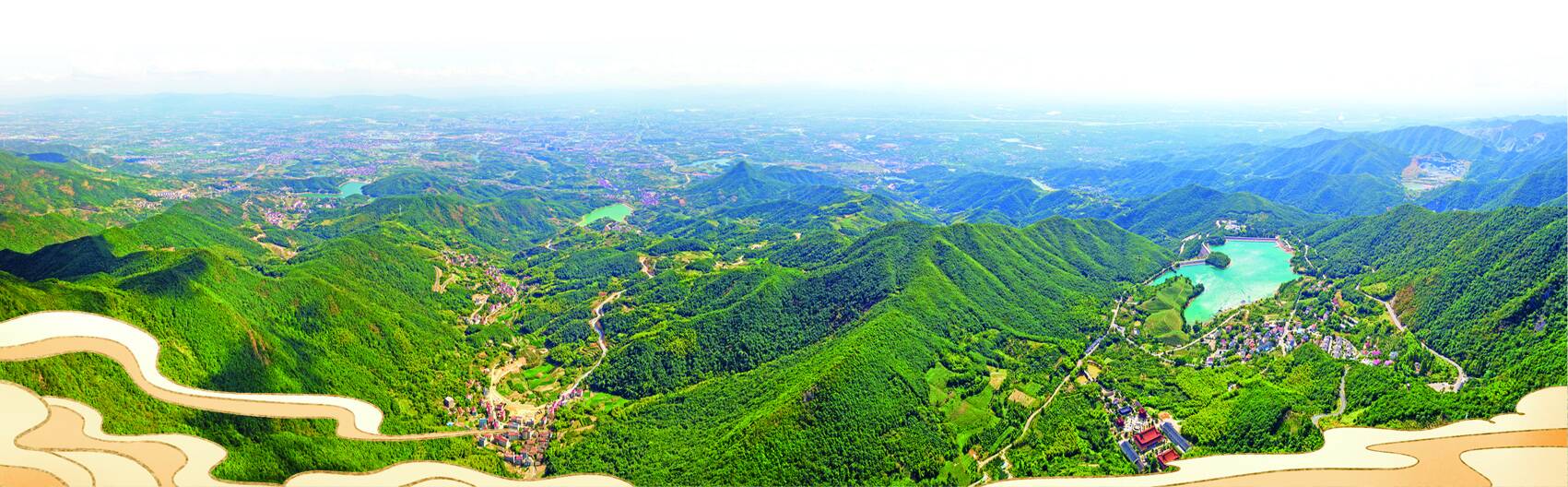

金华山 楼冀阳/摄

二十五史中,最早将金华山跟赤松子传说绑定的是《晋书·地理志》:“东阳郡……长山有赤松子庙。”这条记录告诉我们,早在晋代,金华就有了供奉赤松子的庙宇。《隋书·地理志》进一步细化了地理上的文化特征:“东阳郡……金华……有赤松涧。”到了《新唐书·地理志》,赤松又与地方特产挂钩:“婺州东阳郡,土贡……赤松涧米……”这种米有一个专用名称——赤松涧米,它列入了贡品清单,算是大唐皇家盖过章的“网红土特产”了。

二十五史被称为正史,在浩如烟海的史书中,具有特殊的地位。赤松被写入正史,印证了金华山从东汉初平三年(192)分县置长山以来,历经魏晋至唐代,作为江南道教圣地的历史地位。

在地理文献中,四部典籍从不同维度勾勒出金华山的神奇传说。唐代《元和郡县志》锚定赤松子得道的地理坐标就在金华山:“金华山,在县北二十里,赤松子得道处。”宋代《太平寰宇记》则绘声绘色地铺陈金华山(长山)的“修仙传说”:“长山……黄初平、初起遇道士教以仙方处”,“仙人采药处”,称此山可以炼制神丹,能免去战争和洪水的灾祸(可以合神丹,免五兵洪水之患)。还讲了一个徐公登山遇见赤松仙的故事:“逢见二人共博,自称赤松子、安期先生。酌湖中水为酒饮,徐公醉,及醒,不见二人。”通过“酌湖水为酒”等细节,讲述凡人与神仙的一次偶遇。南宋《方舆胜览》记载了金华山有赤松观,与前几部地理志形成互补。明朝《舆地广记》以“赤松子采药此山”呼应“仙人采药处”,明确了“赤松山”的名称源于赤松子的传说。

《元和郡县志》《太平寰宇记》《方舆胜览》《舆地广记》是不同时代的地理总志,它们记录了不同时期的地理、文化、经济等方面的信息。地理志中的金华山记载,成为传播赤松传说的“媒体广告”。

“一方之志,始于《越绝》。”成书于东汉初年的《越绝书》被誉为地方志的鼻祖。卷二“外传记吴地传”记载:“乌伤县常山,古人所采药也,高且神。”这是金华山(常山)最早的方志记载。书中“高且神”的形容,既指金华山山体峻拔,更暗含道教灵山崇拜的萌芽,为后世赤松传说的衍生提供了原始土壤。

作为省级方志,雍正《浙江通志》将金华山的巍峨崇峻写得如此生动:“山巅双峦对矗,曰玉壶,曰金盆。壶中有湖,名徐公湖。水分两脉而下,其泻乎山之阳者,由山桥而达乎溪;其注乎山之阴者,由鹿溪而入于洞。山前两崖对峙,高数百仞,过脉至芙蓉峰,郡治之主山也。”

明万历、清康熙《金华府志》,清道光、光绪《金华县志》与《浙江通志》,除了介绍金华山的“高”,也花了大量笔墨铺陈金华山的“神”。经典传说“黄初平叱石成羊”和前述“徐公登山遇赤松仙”自不必言,在每部方志中都有讲述。除此更有其他传说,如万历《金华府志》介绍,鹿田山不但有一片肥沃的土地可以耕种,还盛产奇石,更有一个“驯鹿传奇”:“刘宋时有玉女驯鹿耕山中,常入城市贸易,以物置角间,刻期而归,遂名其地为鹿田。”敢情这小姑娘把“宠物鹿”的角上空间当成了她专用的“移动储物柜”。

奠定金华山道教名山地位的,更有各种道教建筑。如宝积观(赤松观):《浙江通志》介绍,“旧宫殿庭宇廊庑甚盛,为江南道宫之冠”。《金华府志》说,“昔年宫殿台亭、廊庑碑碣、诰敕御墨,及名公钜卿题跋墨迹,为江南道流冠冕”。甚至皇帝也来凑热闹,朱元璋攻下婺城后,曾“驻跸于其观”。

南宋《赤松山志》,是专门记载金华山与道教文化的典籍,今人阅读它,堪称阅读一部“修仙秘籍”。它的核心内容有三:

一是遗迹考述。二皇君成道升仙后,留下修炼时的丹灶、丹基、丹井等遗迹,书中详细标注了金华山上的“炼丹实验室”。如丹灶:“灶如三级坛,上有丹鼎。”炼丹山:“丹光洞焕,辉润草木,山中凡可以为药者三百余种。”卧羊山:“其上石羊现没无常,山神诃护,不容凡人有所希觑,林木茂盛,深不可入。”

二是遗物见证。二皇君得道升仙后,还有遗丹留在山上,有缘人就能见到,“或大或小,或近或远,人多目击,不可数举”。并举了两个例子:守山道士吴奉师,曾养了一只白鸡来报晓。一天,听到鸡惊叫,抬头一看,鸡正在啄一个东西,“微似弹丸,有五彩光”。他立刻“以盒格之”,赶紧招呼同僚作揖行礼,等一起过来打开盒子时,“丹已去矣”。守山道士沈应符,半夜时见窗外“光彩闪烁”,于是开门查看,“有物大如鸡子,其光渐远”,想靠近,“其光愈远”。回到房中,又“其光照窗如初”,实在是神奇。

三是名人咏叹之作。在描述了金华洞天“奇伟峻拔,岩穴奋踞,风云凝互,气势磅礴”之后,引鄱阳汤中的诗:“金堂玉室相掩映,珠帘翠箔谁褰开。”在描述了优游洞“烟霞交锁,石髓流英”之后,引金华王野的诗:“上霄非晚出,烟霞寄孤峤。青广既郁郁,白乳仍皭皭。”第三十代天师张虚靖来金华山游览,慨慕赤松子之风、二皇君之迹,留下诗篇:“家在白云中,约住赤松子。揭来此山游,龙虎镇相似。金华莫外求,黄芽已如此。”金华太守沈约诗记炼丹山:“朋来握石髓,宾至驾轻鸿。都令人径绝,唯使云路通。”苏东坡诗赞赤松子:“先生养生如牧羊,放之无何有之乡。止者曰止行者行,先生超然坐其旁。挟策读书羊不亡,化而为石起复僵,流涎磨牙笑虎狼,先生指呼羊服箱。”宋太学博士郑士懿写下诗句:“见羊疑是已叱石,见石翻疑未叱羊。非石非羊何所见,这些意思难商量。”

古籍是凝固了的时光。从《越绝书》(一般认为约成书于公元25—57年)到光绪《金华县志》(成书于1894年),各种文献记录了金华山从采药神山到“道教洞天”、从地理符号到文化IP的轨迹。期待你登临金华山时,在松涛竹韵间,与千年前的仙人来一场跨越时空的对话。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。