2025-04-11 16:41:06

来源: 无

在浙江中南部,约九成以上地域山脉连绵、峰峦起伏,这里的山脉大多是浙西仙霞岭南支,分为南北二脉。北脉是瓯江与钱塘江、椒江的分水岭,括苍山、北雁荡山等名山坐落其中;南脉作为闽浙两省的分界线,南雁荡山闻名遐迩。浙中地区的诸多山岭,像武义境内的马鞍山、燕窝尖,原宣平县的乌漱山、大莱山等,均是这南北二脉的分支。

这些山峦不仅风景秀丽,还蕴藏着丰富的矿产资源,氟石、花岗岩、银、铜、铁等应有尽有,储量可观。早在古代,先民就开启了开采、冶炼的征程,明代砻坑银矿在永乐年间一度兴盛,其探矿、采矿、选矿、冶炼工艺之先进,令人赞叹。

时光流转至民国,武义的矿业开采迎来新的发展阶段。1921年,武义开始开采氟石,璋华、久华、物华等公司以及赵子和、范乃藩等积极参与其中,到1928年,氟石年产量高达六七千英吨,开采盛况空前。而在1917—1927年间,在武义与宣平交界处,永康人吕端慈创办的民营制铁工业厂,更是书写了一段辉煌的工业篇章。

吕端慈(左)和三哥吕端尚

吕端慈,这位来自永康象珠镇横渡村的实业家,自幼深受家族铸铁产业的熏陶。其祖父吕京第在清嘉庆年间就在横渡村开办铁厂,利用当地丰富的铁矿砂资源,为周边农户生产农具和生活用铁。吕端慈年少时勤奋好学,在私塾识字后,便投身祖父的铁厂当学徒,凭借聪明才智和刻苦钻研,年纪轻轻就熟练掌握了淘砂炼铁的各项工艺。

横渡村铁砂资源逐渐减少,淘砂成本不断攀升,而铁产品市场需求却日益增长。1916年,吕端慈听闻武义、宣平两县交界的大莱、少妃一带铁砂资源丰富,便步行数百里山路前往考察。大莱村地处特殊地质区域,地下蕴藏着大量磁铁矿,地面浮土也富含铁砂,《莱阳王氏宗谱》中“土质含硫黄铁砂,雨霁一望,灿烂如星”的记载便是有力佐证。而位于大莱溪下游的乌门村,不仅溪床堆积着厚厚的铁砂,周边山林还能提供充足的柴火、木炭,当地劳动力也十分充足,种种优势让吕端慈看到了商机。

童俊 插图

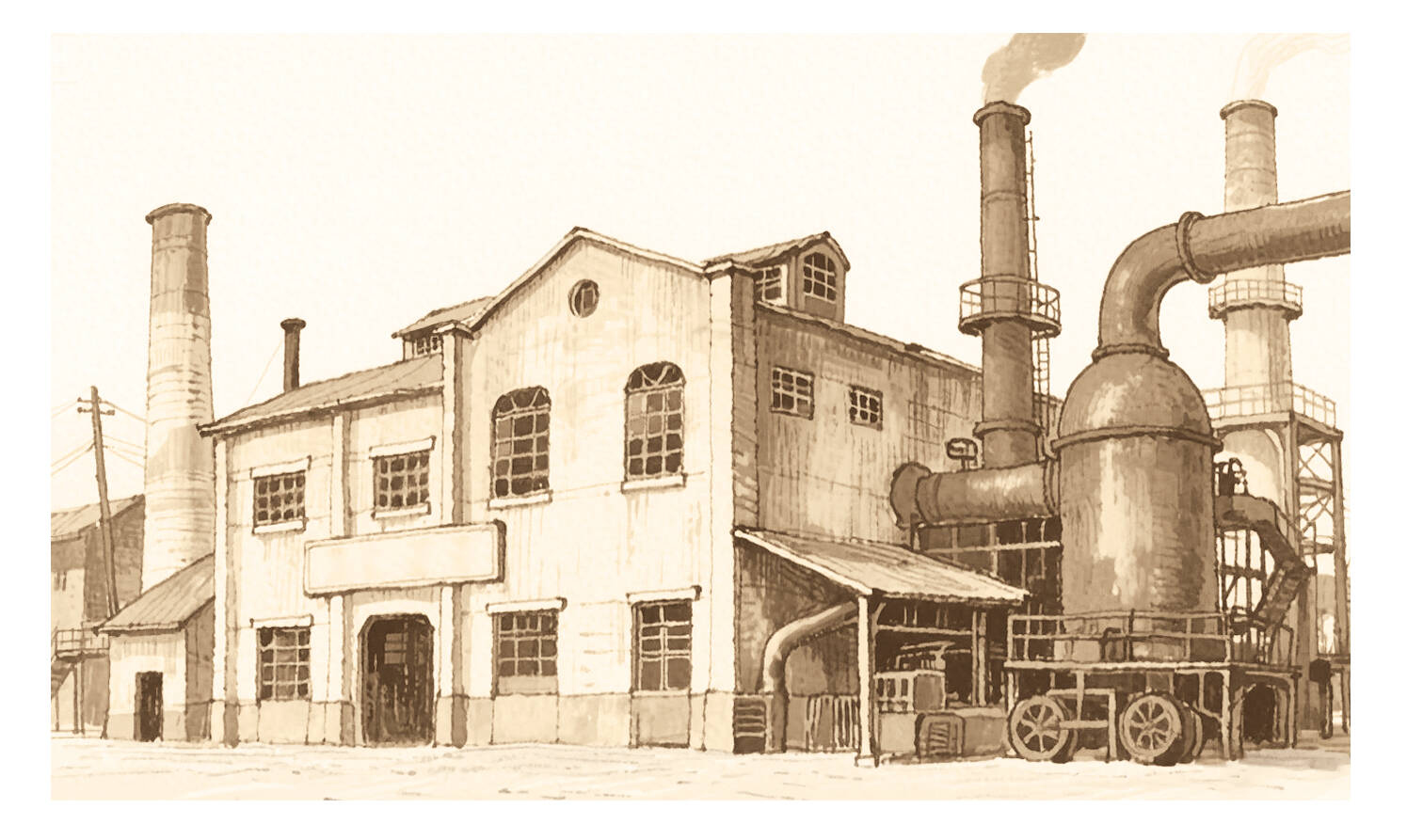

1917年春,吕端慈变卖部分家产,与三哥吕端尚共同出资,在乌门村创办铁厂,开启武义现代民营工业的新篇章。铁厂的采冶工艺严谨细致,淘砂环节,通过特制木槽,利用水的冲刷和铁砂的重量差异,反复淘洗,获取纯净铁砂;炼铁时,使用特制的土炉,以木炭为燃料,人工鼓风,每炉每天能产出一吨多生铁板;生铁制成熟铁,还需经过烘炒、锤打等多道工序。

凭借着精湛的工艺和优质的产品,铁厂规模不断扩大。1920年,吕端慈在武义三坑口村下高自然村建造了第二座炼铁炉,1922年,又在武义柘坑村建造了第三座。三台炼铁炉同时运作,每月产铁百吨以上,带动当地500多人就业。铁厂的管理制度也逐步完善,各环节分工明确、井然有序。这一时期,大莱溪畔人来人往、生产繁忙,铁厂的产品更是畅销半个浙江地区,通过水路运往丽水、温州、杭州、绍兴等地,深受消费者青睐。吕端慈也成为武义早期民族工业的代表人物之一。

然而,好景不长。1927年初,日本“洋铁”大量涌入浙江,因其价格低廉,迅速抢占市场。地处大山深处的铁厂信息相对闭塞,吕端慈未能及时察觉市场变化,依旧全力生产。当驻外销售人员传来产品滞销、经销商要求退货的消息时,铁厂已陷入困境,大量铁板积压,资金周转困难。尽管吕端慈积极应对,亲自处理应收款和滞销产品,却收效甚微,最终只能低价转让铁厂设备,结清欠款后宣告破产。

吕端慈创办的铁厂虽然在时代浪潮中落幕,但他勇于开拓、埋头苦干的精神,深深扎根在武义这片土地上,激励着一代又一代武义人。如今,武义正凭借深厚的历史底蕴和敢为人先的精神,在新时代的发展道路上阔步前行,不断书写新的辉煌篇章。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。