2025-05-18 12:36:22

来源: 无

路维堂是山西襄垣人,出身贫农家庭,只上过半年小学,14岁就去药店当学徒。1946年秋,解放军到襄垣招兵,街道两旁贴满了“好男儿要当兵”“保卫胜利果实人人有责”“一人当兵全家光荣”的标语,他毫不犹豫报了名。

“我记得当年村里有12名青年都拿到了新兵入伍通知书,镇里敲锣打鼓地为我们送行。”路维堂说,当年镇长还给每名新兵戴上大红花,让他们骑上大马,威风凛凛地上了战场,“当年我加入的是第二野战军三纵队七旅,在3年解放战争中跟随这支部队打过很多仗,到过很多地方”。

路维堂拉起记者的手,来到一幅中国地图前。“你看到地图上的黑点了吗?这些都是我曾经战斗过的地方。”记者看到,这些黑点落在山西、山东、河南、河北、江苏、浙江、湖南、湖北、安徽、四川、江西、云南、贵州等地,几乎涵盖近半个中国。望着眼前这幅地图,路维堂充满感慨,往事从他的脑海中不断喷涌而出。

鲁西南战役,是路维堂参军后经历的首次大规模战役。“1947年6月,我军4个纵队共12万余人,以突然勇猛的动作,一举突破国民党军的黄河防线。”路维堂指着地图上的山东省金乡县说,当年的羊山决战就发生在这里,它是鲁西南战役最重要的决定性战役,为挺进大别山扫清了障碍,消灭了国民党军9个半旅,但我军也付出了惨重代价。

与路维堂一同参军的同班同学谭宝林就牺牲在羊山决战中。“发动总攻时,谭宝林所在连队是主力,他是七连三班班长,带领全班向敌人发起攻击时不幸头部中弹牺牲。”谭宝林牺牲时,年仅18岁。当时,路维堂负责在后方救治伤员,当听见有人报“谭宝林”名字时,他先是一愣,然后边找边喊“谭宝林在哪里”。路维堂说,当他看见谭宝林的遗体时,眼泪不自觉地从眼角滑落,“我强忍悲痛,为他洗了脸,让他干干净净地入土为安”。

鲁西南战役结束后,路维堂所在部队向大别山进军。大别山在鄂、豫、皖三省交界处,是革命老区。“我们每天行军走路,至少要走60~80里才能到达宿营地,一路上都有老百姓欢迎,大娘大嫂拿着鸡蛋、花生、红枣往战士怀里塞。”路维堂说,部队秉持着“不拿群众一针一线”的原则,就算饿着冻着也不白拿老百姓的东西。

“进入大别山半个月后,部队所带的粮食吃完了,我们就向当地老百姓买粮,比如南瓜、土豆、玉米、豆子等,凡是能吃的东西都买来吃,实在找不到就到地里挖野菜,野菜找不到就只能饿肚子。”路维堂坦言,当年饿肚子是经常的事。

穿衣也是大问题。“我们挺进大别山时是8月,大伙儿都穿着单衣。后来,山上下起了雪,部队没有棉衣穿,穿的是草鞋,脚上都生了冻疮。”路维堂回忆。

当时一到夜晚,露寒霜重,寒风袭人,战士们冻得瑟瑟发抖,难以成眠。而国民党军对他们进行严密封锁,物资无法运送进来,只能就地解决。他们向当地老百姓买布匹棉花,动员战士自己动手做棉衣,6纵队18旅政委李震还写了一首棉衣歌:

十月大别秋风急,刘邓健儿着单衣;

薄衫单被不成眠,月冷霜露草凄迷;

此事古今从无闻,千古奇迹出我军;

一切困难皆可度,全在万众一心齐;

自己动手做棉衣,度过严寒得胜利。

“当时部队人多,需要购置的布匹和棉花量大,只要是布,不管是什么颜色都要。”路维堂说,布匹有了,但当时他们都是十六七岁,拿到布谁也不会做。后来,担架队里有名战士在家学过裁缝,被邀请来当老师,他一边讲一边用报纸裁成大中小三个样本,战士们边看边学,缝了半个多月总算缝成了,“我当时不知道手上挨了多少针,缝起来的衣服左右还不对称,但穿上自己做的棉衣,心里还是甜滋滋的”。

在大别山里,敌人的飞机、大炮、坦克都用不上了,部队走到哪就解放到哪,他们在大别山战斗上百次,先后解放了11座县城。

“解放战争夺取全国胜利有三大战役,我们部队先是参加了淮海战役。”路维堂印象最深刻的是打黄维,他们的任务是诱导敌人往包围圈里钻。他回忆,当时前卫部队遇到敌人时边打边退,敌人不知道我军的意图紧紧追来。

“我们退到安徽省淮北市濉溪县双堆集镇时,部队就把后面的口子给封住了,敌人这才知道上当了。”路维堂回忆,敌人被包围半个多月,几次想突围都被打了回去,最后敌人溃不成军,黄维也被活捉。

1949年3月,路维堂所在师部接到渡江命令,随军部展开渡江准备工作。“当时,我们的侦察连到乡下找木船,部队进行水上练兵,我们师还在江边挖了一条通往长江的内河,将船只通过内河运到江边。”路维堂回忆,他们师从鸭儿沟渡江,仅用了15分钟就登上敌军阵地,他所在连部只伤了35人就胜利完成渡江任务,缴获各种轻重武器上千件。后来,路维堂所在部队由南京一直打到杭州,金华解放他们也参与了,还一路打到川渝,解放了重庆、成都,在万县(今重庆市万州区)休整时接到了入朝作战的命令。

“我们部队是1951年3月从辽宁宽甸入朝的,打过上甘岭战役。”路维堂记得,当时他们穿插到美军后方,怕敌人飞机发现不能点火做饭,只能一把炒面一把雪往嘴里塞,就这样过了一个多月才钻出敌人包围圈。

“打上甘岭很残酷,每天敌人飞机大炮轰炸、扫荡,打得山头寸草无存。”每次说起这些,路维堂眼眶总会泛红,“我们很幸运能从战场上活着回来,但是那些亲爱的战友,却永远留在了朝鲜大地上。”

路维堂有个战友名叫孙富贵,是通信班班长。“当时,我们接到命令去参加金城防御战,刚到阵地就遭到敌人的炮击,三连通往营部的电话线被打断了,孙富贵不顾危险去接线。”当时,孙富贵顺着山沟去找断线头,找到以后刚接好,又一发炮弹打来,线又被打断了,他也负了伤。孙富贵不顾伤痛继续接线,然而线不够长接不上去,于是他两手握住电线与营长通话:“快来人接线,我负伤了,无法完成任务。”

营长放下电话后立即派人去救护,路维堂自告奋勇去营救。“我带了4个人,一副担架,顺着山沟向打炮的地方跑去,当我看到孙富贵时惊呆了,他倒在血泊之中,左腿被炸断了,两手还紧紧握着电话线,‘你们快把线接好,告诉营长我完成任务了’。”路维堂说,他将孙富贵的伤口包扎好往回抬,由于流血过多,抬到半路孙富贵还是牺牲了。

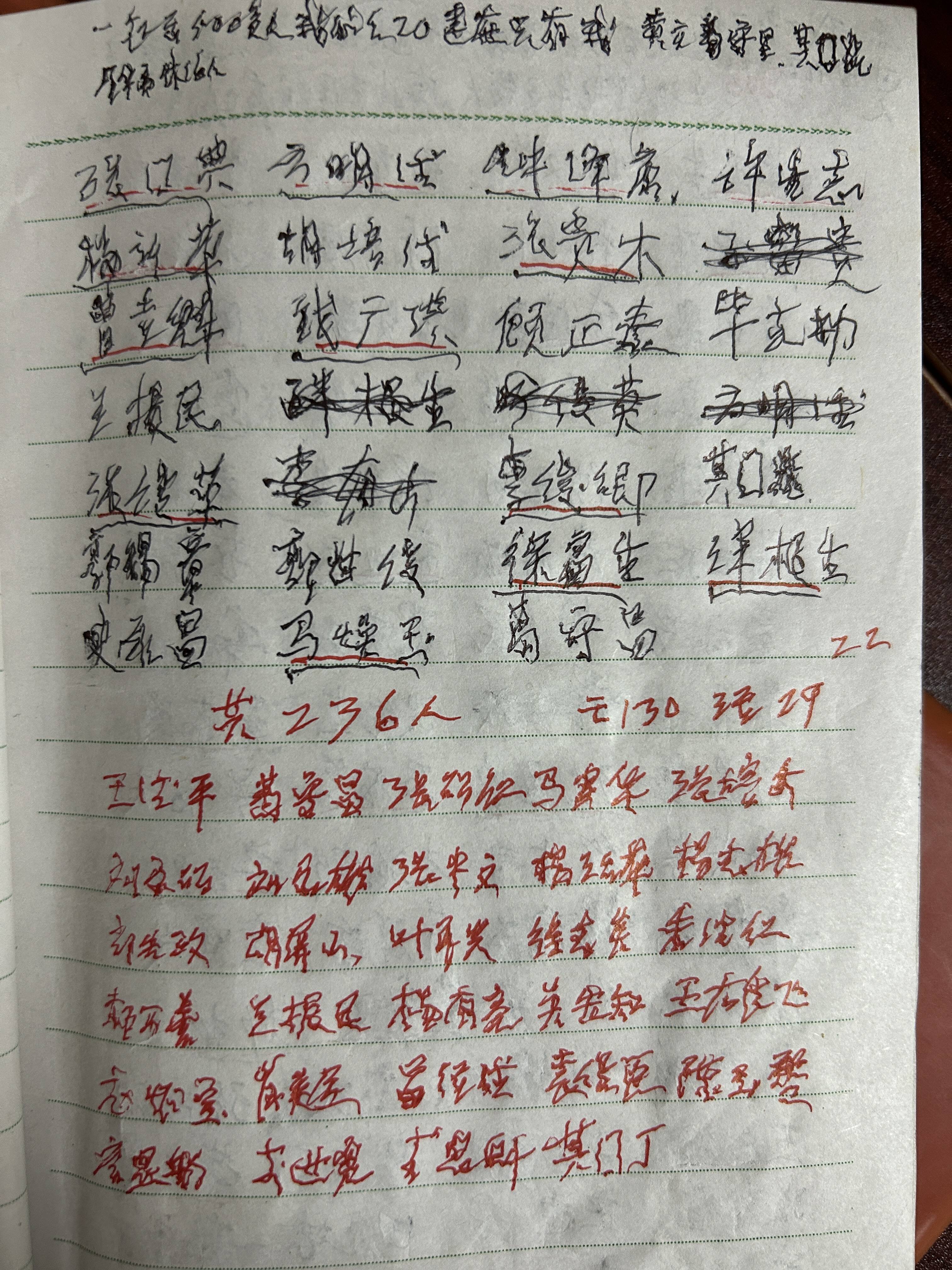

路维堂说,战友张贵木牺牲在美军对防空洞的连续轰炸中,牺牲时只有21岁;还有炊事班在休息时被敌军一发炮弹打中,现场四人被炸得血肉纷飞……记者看到,路维堂在撰写回忆录时,专门辟出一章写满了200多个名字。他说:“我正在梳理战友名录,希望收集他们的故事,让英烈事迹流传。”

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。