2025-05-21 08:31:02

来源: 无

“草原双珍”CC果饮:一口下去全是维C

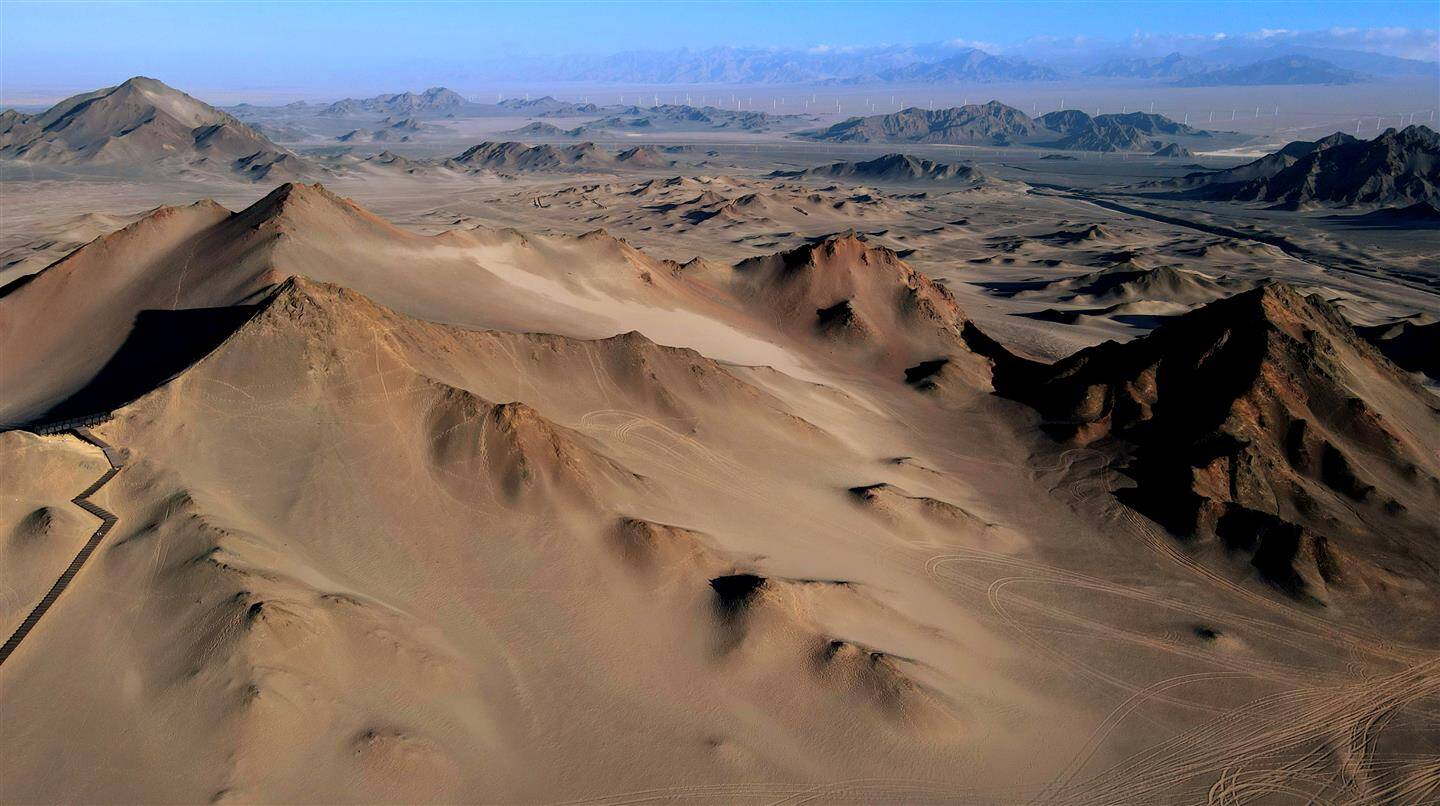

在柴达木盆地的深处,地形悄无声息地完成一次句读。大地收紧词义,山岭低声过渡,一抹浓黑便在时间的尾音中缓缓升起。它不在天幕之下发亮,不在地理坐标中留名。它静静横亘,仿佛语言本身遗失的一个字根。它的名字,叫作黑独山。

黑之上,独之后。这并非命名的疏忽,而是一次地质意义上的语法修辞。它的“黑”先于“独”而存在,仿佛在亿万年的岩浆冷却中,先被世界抹去温度,再被命运收拢声音。玄武岩的皮肤沉默、粗砺,却不粗鄙。它将光线吞入腹中,只留下深不可测的沉默感,如一枚未冷却完的地心碎片,被置于风暴之眼,岁岁年年地接受风的雕琢与试探。

此地无树、无水、无候鸟栖止,亦无传说萦绕。若非那一道道风蚀脊背在夕阳下缓慢起伏,几乎难以分辨它与影子有何本质上的分别。无人机飞掠,留下的不是镜头,是敬意;诗人落笔,也不是书写,而是俯首。这里并不召唤人类的靠近,但那些背负精神之重而来的人,总会在它脚下停步——不是为了抵达,而是为了不再漂流。

黑独山是一种极简主义的庄严:它以最少的构件表达最强的意志。不迎宾,不言语,不更新,不重复。甚至不曾在自己的存在上,添加哪怕一缕象征的涟漪。它就是它本身,不倚靠春秋更替,也不追随风沙方向。它的“独”,是一种断裂,一种秩序之外的高贵——不因被忽视而失落,也不因被注视而骄矜。

黄昏时分,风自西北卷来,像极了时间反复回放的呼吸。细沙拂面,如剃刀裁缝,悄然在岩体上缝合过往的时间缝隙。天光退去,山体从可视状态褪回黑暗质地。它从不曾真正显现,它只是偶尔被照亮。

站在它面前,你会意识到:所有关于它的言说,都是擅自开口的过度。人类可以命名山川,可以测绘纬度,但在它面前,只能保持沉默——一种比表达更诚恳的凝视。黑独山不是自然的“作品”,它是地球尚未删去的草稿,是时间抹不去的原章。

于是我们明白,所谓“梦未抵达的存在之西”,并不是彼岸,而是此刻未被扰动的沉默本身。它无需我们理解、命名或致敬,它只是提醒我们:在言语和意义之间,还有一种不言的完整,一种不光照的闪耀。

而我们,不过是风中的来客,途经它深沉的页脚,不留下任何标点。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。