2025-05-30 06:54:05

来源: 无

讲堂洞是金华北山“三洞”里容易被人忽视的那一个。

金华的北山“三洞”,到底是哪“三洞”?“三洞”本是道教术语,它与“四辅”相对,称为“洞真部”“洞玄部”“洞神部”,泛指众多的道教经典以及修行、收藏的所在,并不完全指“洞天福地”系统中实体的洞穴。所以,金华北山的溶洞恐怕也未必只有 “三”之数了。

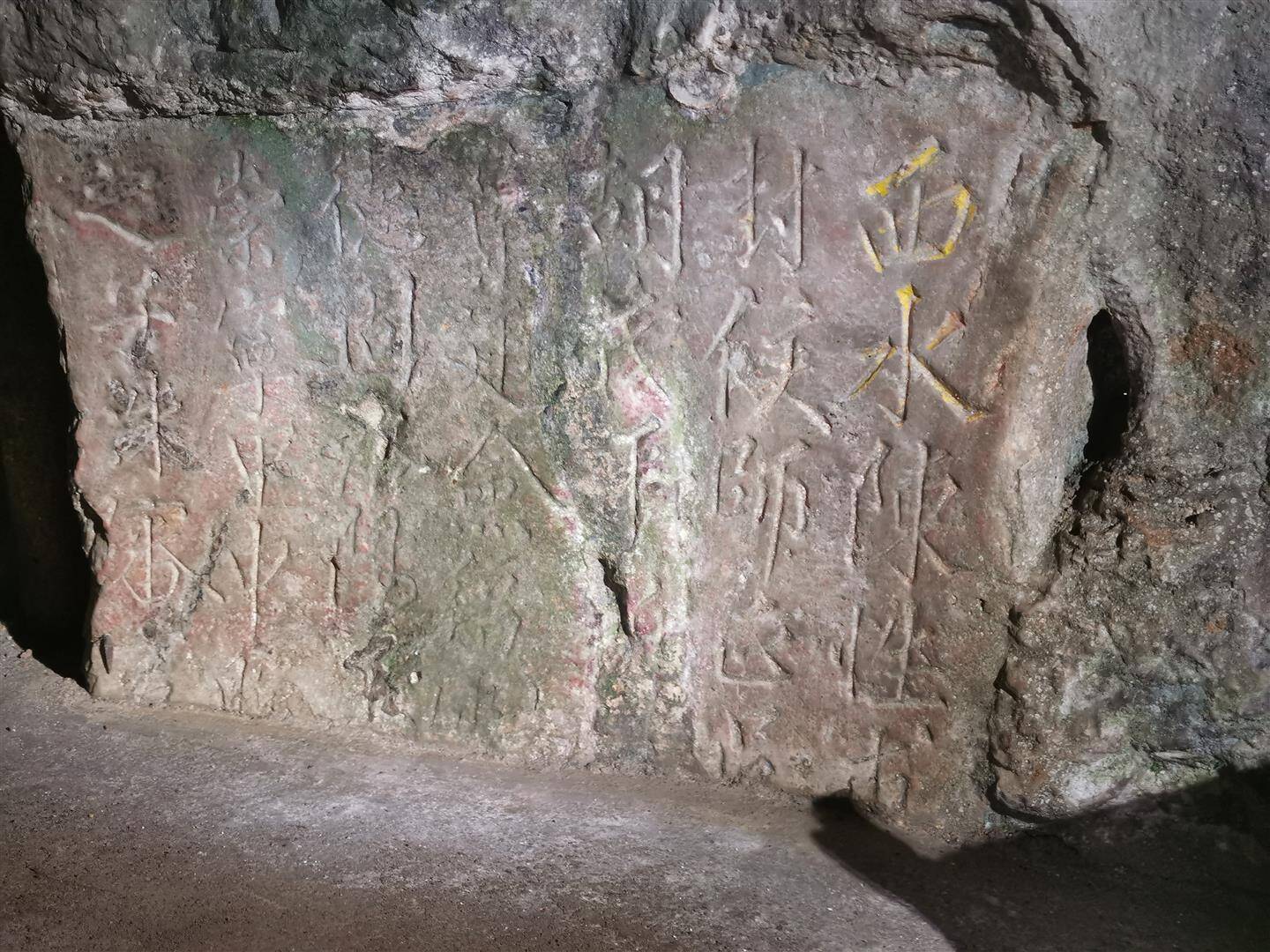

讲堂洞内景

在明代时官至刑部侍郎的临海人王宗沐看来就是如此。他的《游金华三洞记》明明写的是游“三洞”,却把“讲堂洞”当成了除双龙、朝真外的另外一个重点,而略去冰壶洞不提,其道理或许正在于此。可惜从前不少人看不懂,认为他混淆了“三洞”的概念。

起码在宋人那里,游金华北山时,讲堂洞自然是应有的题中之义,这从讲堂洞里今天还保存得很完好的两段宋刻中可以看出来。

《陈性甫等题名》现状

讲堂洞的“第一宋刻”,非历代方志中记载的《陈性甫等题名》莫属,此段文字内容丰富,题名者众多,字大如掌,书法刊刻精美,向来为人所重视。另一处比它更早的、且同居知州之职的宋人钱藻的题名,此前却一直不见著录。

该处题名全文为“钱藻辛亥八月初一日,毕从道题”。“初”字“一”字略残,为新生长出来的石花覆盖。

钱藻宋史有记,附在著名词人钱惟演传后面,他们都是大名鼎鼎的吴越王钱镠的后人。钱惟演是吴越王后第三代,钱藻则属于第五代。由于宋代优待五代亡国君臣,他们一直在政治上享受着许多特权,其出身不凡。

钱藻是北宋前期著名的理学家胡瑗的学生,胡瑗人称“安定先生”。钱藻是“安定门人”的佼佼者之一,学问自然不错,仁宗皇佑五年的进士,任过安徽宣州旌德县的县尉、无为军的判官,以及浙江嘉兴的通判等。

按金华历代方志与侍王府藏《宋代州官题名碑》,钱藻赴任婺州知州的时间在宋神宗熙宁三年(1070)。这一年的干支,为“庚戌”,次年则为“辛亥”,正好与讲堂洞中的题记相吻合,这是钱藻赴任金华第二年的事。

讲堂洞北宋婺州知州钱藻等题名

熙宁初年,正是王安石开始变法的时刻,新政的各种条例纷纷出笼、实施,新旧党交锋激烈,与王安石理念不合的人,或自请外任或被排挤在外,以免影响大局。钱藻正是在这样的背景下出京的。此前他在朝任尚书司封郎中、秘阁校理之职。

钱藻出京赴婺州任是当年的一个重大文化事件。苏轼曾送他一诗《送钱藻出守婺州得英字》,其中的“老手便剧郡,高怀厌承明”一联,此后一直成为金华的历史地理典故,在阅读各种地理图志时经常可以看到。

老手便剧郡,高怀厌承明。

联纡东阳绶,一濯沧浪缨。

东阳佳山水,未到意已清。

过家父老喜,出郭壶浆迎。

子行得所愿,怆悢居者情。

吾君方急贤,日旰坐迩英。

黄金招乐毅,白璧赐虞卿。

子不少自贬,陈义空峥嵘。

古称为郡乐,渐恐烦敲搒。

临分敢不尽,醉语醒还惊。

虽然他们在政治上都属于失意的一族,语义并不颓唐,对前途也不悲观,还在互相勉励。

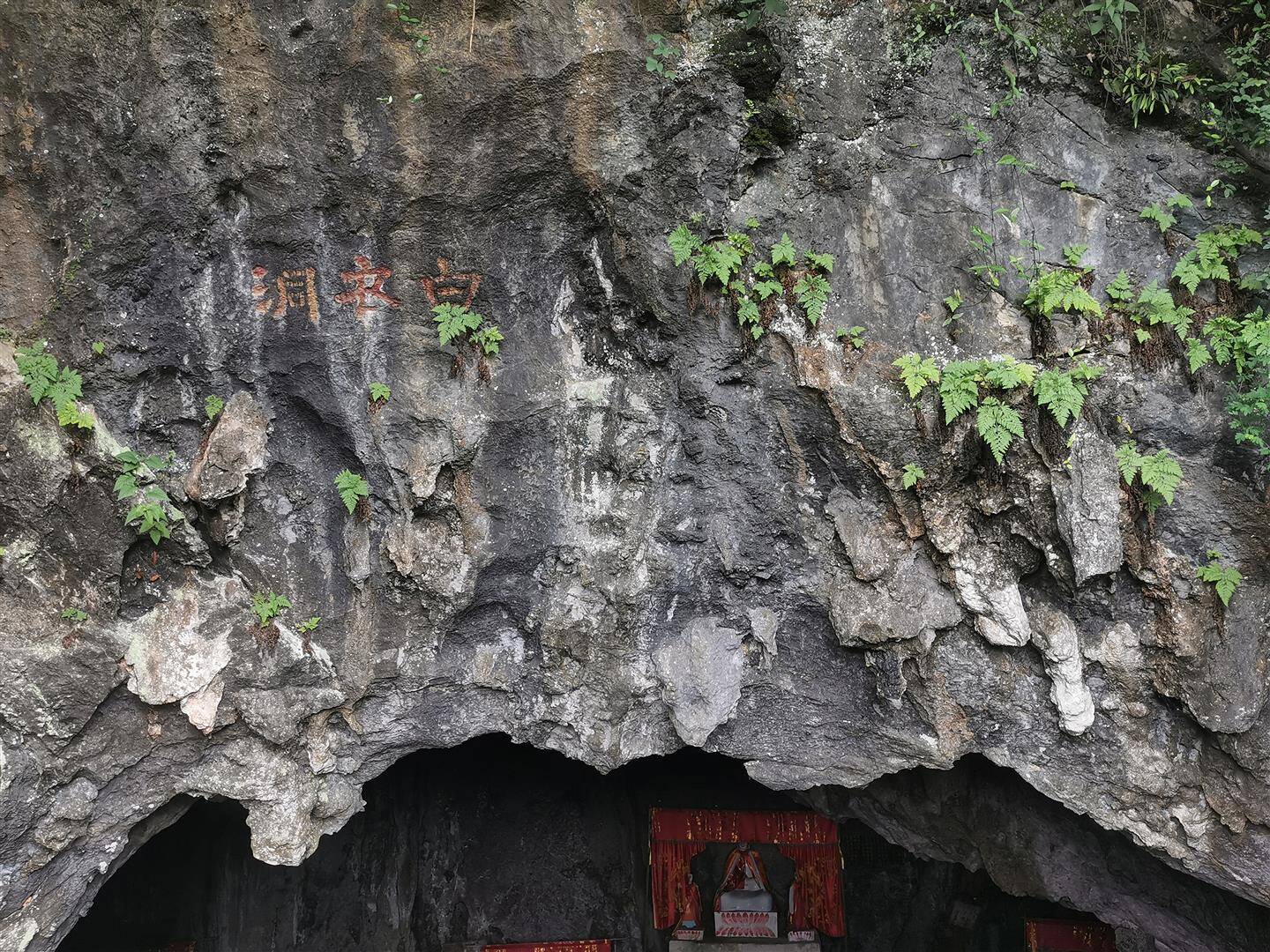

讲堂洞外景

当年送钱藻出京的,远不止苏轼一个人。相关问题见当时的另一位大人物曾巩写的《馆阁送钱婺州诗序》。共20人,除苏轼、曾巩外,苏轼的弟弟苏辙也在列,唐宋八大家中有三位都到了。按惯例,钱藻自己先作了一首五言绝句道别。五绝共20个字,其他人就以这20个字为韵,分韵各赋一首送他,苏东坡得到的是“英”字。

《诗序》的原文:

熙宁三年三月,尚书司封员外郎、秘阁校理钱君纯老出为婺州,三馆秘阁同舍之士相与饮饯于城东佛舍之观音院,会者凡二十人。纯老亦重僚友之好,而欲慰处者之思也,乃为诗二十言以示坐者。于是在席人各取其一言为韵,赋诗以送之。纯老至州,将刻之石,而以书来曰:“为我序之。”

当初钱藻还想把这20首诗在金华刊刻成碑的,后来不知何故未果。

钱藻死后的墓志也是曾巩写的,里面记载他在婺州的治绩还是不错的,“其为尉及为秀、婺、邓州,皆有治行。秀州击奸仆强,果于力行,婺、邓更革弛坏,理具设张。”当然也有可能是溢美之词。

“钱藻题名”中的另外一人“毕从道”,初时无考,承姜建清兄示,为北宋真宗时期与寇准同任宰相的名人毕士安之孙。毕家本为山西大同人,毕士安与寇准很要好,寇准任宰相据说还是他大力举荐的结果,是北宋政坛上一对难得的盟友。巧的是毕士安另一孙毕从周,后来也当过婺州知州,他的到任时间,据历代府志,为之后的哲宗元符三年(1100)。再之后,我们在讲堂洞里能看到的就是徽宗崇宁三年的知州陈知存(字性甫)等的题名了。

另据历代县志记载,熙宁三年时与钱藻差不多时间到任金华县的有一人——毕贤,其名与“从道”有些关联,是否即其人,还有一定的讨论空间。从题义与字迹看,这两行文字是毕从道写的,钱藻当时并未动笔。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。