2025-06-10 10:07:03

来源: 无

走进武义县大溪口乡山下鲍村,“在山下”小院共富工坊(山下鲍共富餐厅)内茶香袅袅,地道宣平小吃引人驻足。这座由闲置晒谷场改造而来的复合空间,不仅成为游客品味古村风情的驿站,更是大溪口乡共富工坊建设、乡村振兴的生动缩影。

在推进乡村振兴的过程中,大溪口乡深刻认识到人才振兴是产业发展的关键支撑。乡党委通过调研发现,产业发展面临“技术缺指导、经营缺能人”的突出瓶颈,为此专门成立人才工作专班,梳理农业种植、乡村旅游等重点领域人才缺口,确定产业发展需求。同时,摸排全乡在外乡贤、高校毕业生、退伍军人等群体,建立人才回引、人才引进的激励机制。通过精准对接人才供需,为产业发展提供了有力保障。

产业发展的长效动力源于坚实的组织保障与紧密的干群联系。为此,乡党委建立常态化服务机制,通过“党员连心走访活动月”等形式,由乡党委牵头,党员干部齐心联村,村党支部联系到户,构建起上下贯通、直抵民心的信息网络。通过一次次入户恳谈,收集村民关于产业发展、环境改善、就业帮扶等方面的实际诉求与想法,并迅速转化为乡党委政府为民办实事的具体行动清单。

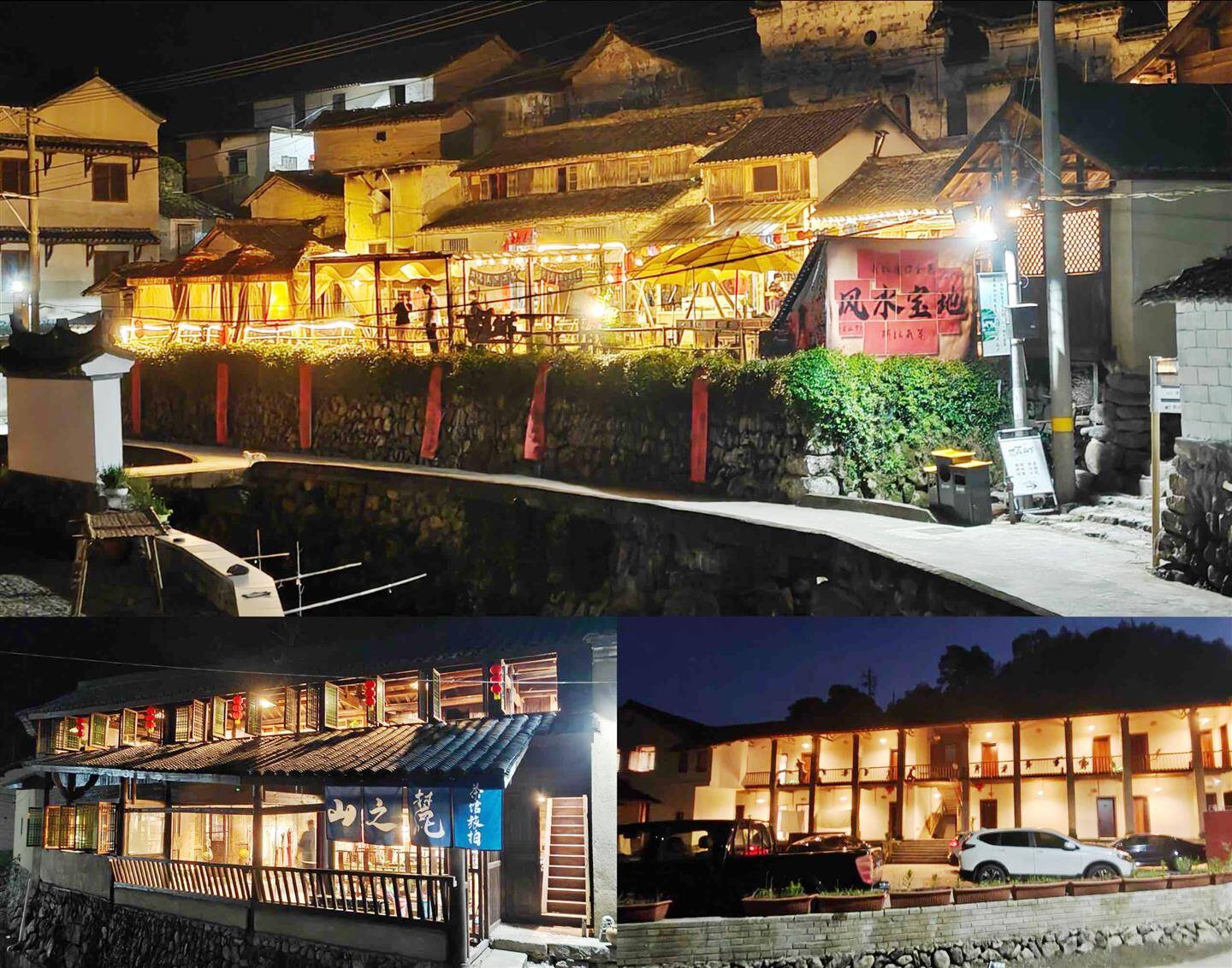

大溪口乡通过“党建+产业”双链融合,构建起多维度共富工坊体系。菌菇基地共富工坊联合溪岭脚村党支部与金华平丰农业有限公司,形成种植、加工、运输全产业链,通过智慧农业和精准市场对接实现土地资源共享。同时,乡党委牵头山下鲍村党支部打造“在山下”小院共富工坊,整合古建筑群、“菌稻轮作”农业等资源,吸引新农人返乡运营“在山下”品牌,发展出集餐饮、农产品销售、研学于一体的复合业态。

“在山下”小院共富工坊的成长历程,生动诠释了政策引导与创新发展的有机融合。大溪口乡党委精准发力,以“百镇共建”项目为契机,充分发挥政策引导与党员先锋作用,高效推进闲置农房盘活与土地流转。“在山下”小院通过租赁村民闲置晒谷场,使昔日沉寂的地块焕发新生。

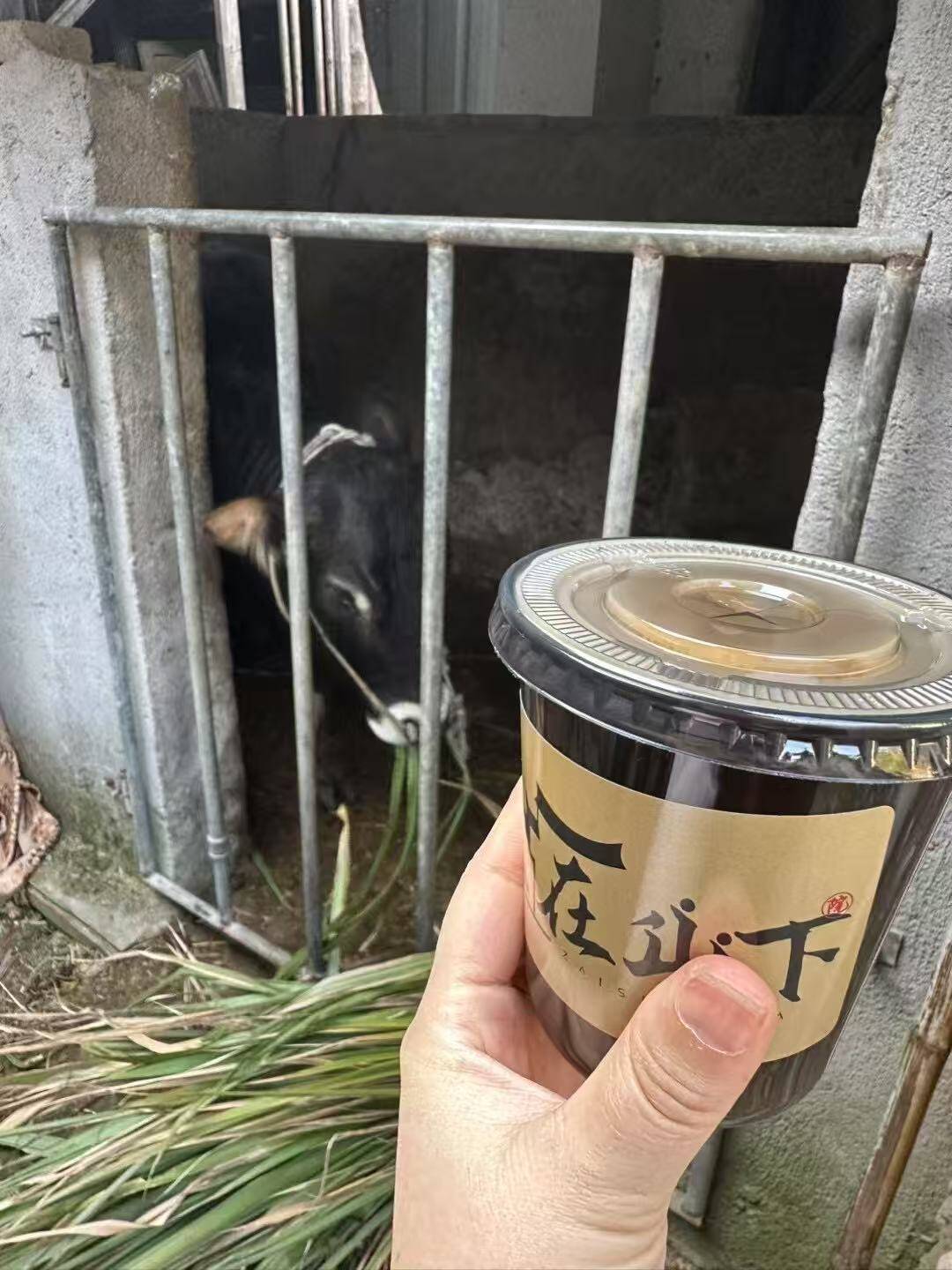

然而,紧邻小院的牛栏成为了制约发展的一大难题。露天养殖带来的卫生隐患和异味问题,让慕名而来的游客戏称自己喝的是“牛栏咖啡”。面对这一发展困境,乡党委迅速组建以副乡长蓝晓春为核心的党员攻坚专班,通过多次细致深入的群众动员与协调工作,顺利完成牛栏搬迁。此举成为山下鲍村环境综合整治的关键突破点,在党员干部的持续带领下,村庄系统推进基础设施升级,现代化公厕、生态停车场相继建成,并同步实施巷道修复、休憩节点增设等微改造工程,村容村貌焕然一新,为乡村旅游可持续发展奠定坚实基础。

昔日的“牛栏咖啡”

截至二季度,“在山下”小院共富工坊已成功孵化“在山下”小院、“在山下”民宿、“山之麓”旅拍馆和“山之麓”茶馆4个项目,形成“吃、住、游、购”一体化产业链。其中2个项目实现盈利,带动稳定就业6人,辐射带动周边村民灵活就业30余人。

在乡党委的统筹协调下,“小院+基地”协作模式实现了两个共富工坊之间的深度联动。一方面,菌菇基地通过定点直供机制,为山下鲍共富餐厅提供新鲜优质的花菇产品,不仅保证了食材品质,更使餐厅的菌菇采购成本降低30%;另一方面,餐厅充分发挥客流优势,通过开发“菌菇采摘体验”等特色项目,为基地精准导流客源,带动基地销售额提升2.8%。这种双向赋能的合作机制,既缩短了农产品流通环节,又提升了产品附加值,成功构建起“基地种植-餐厅消费-游客体验”的完整产业链闭环,实现了从田间到餐桌的无缝对接。

大溪口乡通过开展民情走访活动、盘活闲置农房资源、发展多元经营业态等举措,将企业引进来、留下来,扎实推进共富工坊建设,乡村振兴取得显著成效。目前,“在山下”小院和菌菇基地两个示范性共富工坊运行良好,有效带动村民在家门口实现增收。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。