2025-06-14 05:00:03

来源: 无

明代人商辂在给《金华府志》作序时赞叹:“其山川之美,人物之盛,风俗之善,为浙东诸郡最!”

徐霞客在其游记中,以精彩篇幅记下金华六日游历记。在他的笔下,金华处处好地方。

而今的金华,更是处处好地方。

我们特辟专栏,专门推荐金华好山好水好风物好景致,邀大家共赏“金华好地方”。你有什么好地方推荐的吗?欢迎发邮件jhreading@126.com告诉我们。

读 碑

第一次去武义桃溪的延福寺,是在清明前后,春光正好。

延福寺分为前后两个部分。前部宏大开阔,系2014年“甲午重修”时修建;后部精致幽深,才是千年古寺的遗存。古寺中的大雄宝殿,是存世不多的宋元建筑,曾经被梁思成先生写进《中国建筑史》。不过没想到,古殿门上的一把大锁拦住去路。站在屋檐下愣了一会儿,索性绕过大殿,穿过观音堂,继续向后。

后院是山坡上理出的一块平地,很小,象征性地围着一道矮墙,种着些不算齐整的花草,有小小的曲水石桥,原本不是对游客开放的地方。但看见靠院墙的回廊里有一列石碑,便没忍住,推开虚掩的篱门不告而入。

遍布大殿四壁上的字画

廊檐下,石碑依墙而立,或高或矮或新或旧,疏疏密密刻满文字。一块块依次看过,来到一块斑驳得甚至有些糟朽的石碑前时,不禁有些发怔。

平心而论,如果单就碑而言,这块碑实在算不得亮眼——石质粗糙,青灰色的纹理间有肉眼可见的杂质颗粒;碑阳坑坑洼洼,莫说光洁,连平整都欠奉,碑阴更是风化破损严重。碑文字仅寸许,笔画纤瘦劲挺,不知经过多少年的风雨摧残,许多已漫漶不清,在阳光的照射下更是难以辨识,只能以手慢慢摸索来揣摩笔画的走向。勉强认出三五个字,正想放弃,眼角却扫到碑文结尾处,浅浅地,却又分明地刻着两个字,一个是“丁”,最后一个,居然好像还是个“丁”!

不由得惊诧起来——莫非,这就是传说中的“丁丁碑”?

有故事曰:大唐开元五年(717),著名道士叶法善邀请大书法家李邕为其祖父作碑文,李邕因叶以异术迷惑君主,坚决予以拒绝。于是当夜,叶法善焚香作法,招来李邕魂魄为其作书。书写至临近碑文结尾的“丁丁”二字时,忽然屋外有鸡啼之声,天色将明,魂魄受惊倏忽而去。待天光大亮,李邕正因做了怪梦而懊恼不安,刻好碑文的叶法善已带着一大车金银绸缎登门致谢。得知事情原委,李邕又惊又怕,又不由得对叶法善高超的道术心生敬佩。因为这个故事,这块碑又被称为“追魂碑”。

刚读到这个故事的时候,少年的我很是不解。为祖父立碑这样庄重的大事,因为李邕的魂魄只写到了“丁”,就按照这有头无尾的模样刻制,会不会太草率了?后来才知道,丁丁碑全名为“唐故叶有道先生神道碑”,不但书法是李邕所作,连碑文都是他撰写的,自然不可能不是全本。而且,李大人为叶家书写的墓碑不止一通,除了丁丁碑,还有为叶法善之父叶慧明撰写的“大唐赠歙州刺史叶公神道碑”。

故事的另一位主角叶法善,也是个有故事的人。民间广为流传的唐明皇夜游月宫传下《霓裳羽衣曲》的故事里,那位神通广大的“导游”就是他。

不过,松阳道教高人家里的石碑,为何到了武义的佛教寺院里,还被如此郑而重之地保存起来,这就有点让人捉摸不透了。

带着这个疑惑,后来我去请教武义文化馆的唐恒臻老师。对于这块碑,唐老师有些不以为然,说,历年来出土的所谓“丁丁碑”不知凡几,没有一块是真的。相比之下,武义文保所段沛沛老师的说法显得更谨慎一些,说可能是“唐碑清刻”,即清朝人根据传世拓本仿刻,但实际如何,因为佐证太少,已无法追溯。

摩 殿

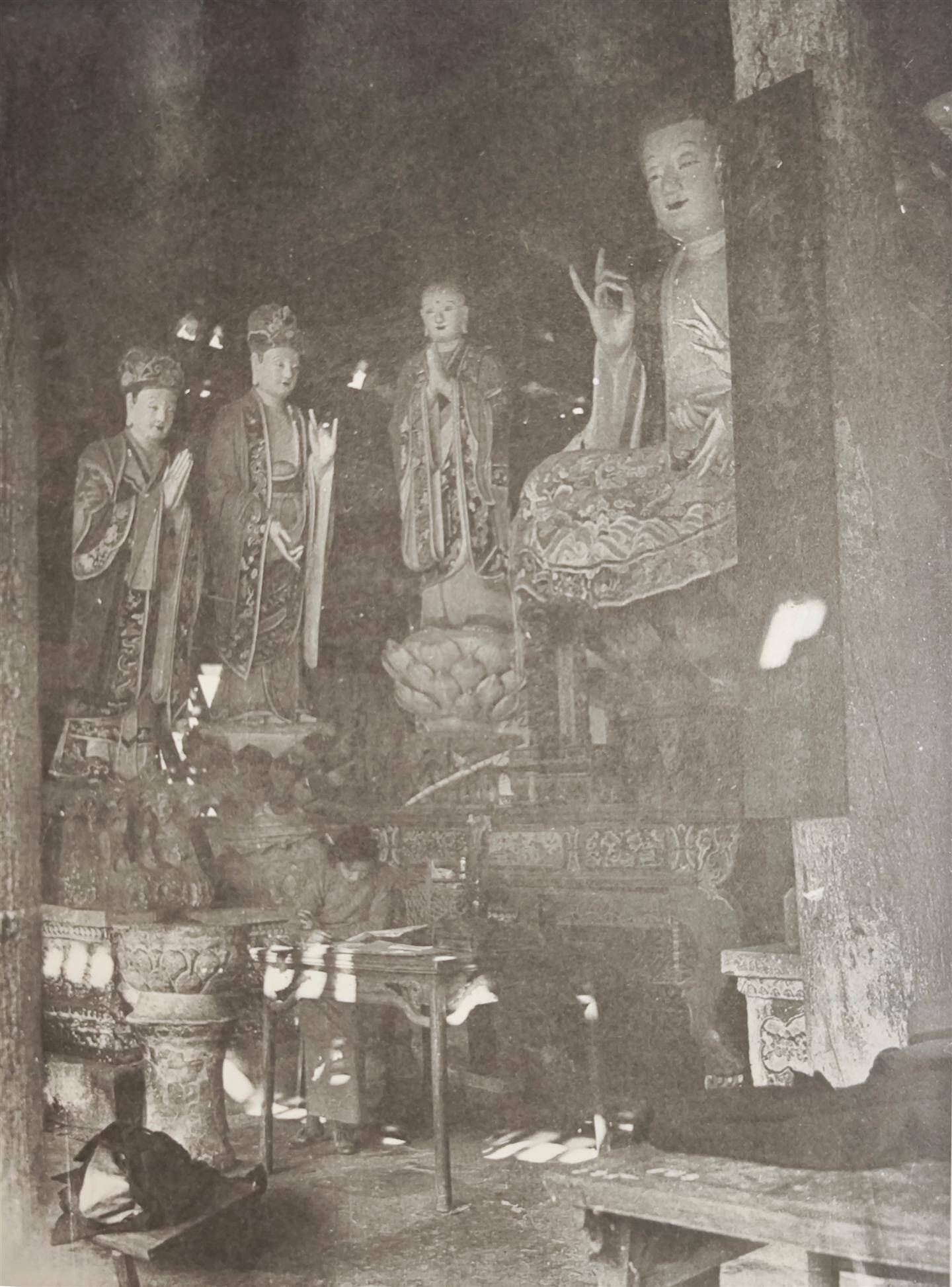

1934年11月中旬,梁思成、林徽音造访延福寺时的留影

手指在延福寺大雄宝殿的白墙上轻轻抚过,有粗糙晦涩的触感。那一刻,心里不由自主地冒出一个念头,当年梁思成、林徽音两位先生,是不是也曾经这样抚摸过这面墙?

梁、林二先生造访延福寺,是在1934年11月中旬。此前,他们应浙江省政府之邀从北平南下,为维修杭州六和塔出谋划策。其间听说浙中的宣平县(后大部分并入武义县)有座千年古刹,一俟杭州事了便专程赶来考察。在延福寺的9天里,夫妻俩吃住在寺院,对这座大殿进行详细测绘,仔细研究存世碑文,最终判断这是一座难得的宋元建筑。

因为被写进了《中国建筑史》,现在人们说起延福寺,最被关注的就是建筑风格。梁思成这样写道:“延福寺大殿在浙江宣平县陶村,建于元泰定间。殿平面梁广各五间,近正方形,当心间特大,次梢两间之联合长度,尚略小于当心间,屋顶重檐九脊,阑额之上不施普拍枋,为元之后所不多见……”他们精心绘制的建筑结构图,一梁,一栋,一柱,一椽,精细入微笔笔不苟,也保存在《营造法式注释》这本著作里,不仅成为后人研究宋代建筑的范本,也为延福寺日后的修复保护提供了依据。

可惜的是,在不熟悉的知识领域里,专家的描述再准确再通俗,也总是存在专业壁垒。就如同此时,站在梁先生著述过的这座大殿里,又有段老师这等行家讲解,面对那层层叠叠交错的木质构件,我还是对“昂”“枋”“斗”“栿”“杪”等名词感到一头雾水,更不知梁先生所谓“实为罕见之孤例”之所从来。我所能理解、记得的,只是整个大殿没用过一枚铁钉,全凭精巧的各种榫卯结构将各个木制构件层层相衔,牢固结合在一起,由此承托起整个殿顶。还有,这座大殿里不仅冬暖夏凉,而且非常洁净,鸟雀不来做窝,蜘蛛不来结网,夏天没有蚊子,梁上也少见灰尘。或许,这就是一千多年前营造法式的玄妙之处吧。

佛坛正上方的天花板

段老师介绍,最早的大殿只是三开间,明朝重修时,向外扩展出去,成为梁先生所说“殿平面梁广各五间”的格局,扩大了殿堂的使用面积。此外,还增添了一层大殿下檐,以起到保护建筑的作用。在他的指点下,我们才注意到殿内的柱子和柱础。殿中三间是两头细中段粗的梭形柱,据说为宋制,最外围支撑重檐的是现在常见的直柱;至于柱础,临近佛坛和原殿门处的是宝相花覆盆形,其他则是相对简约的櫍形柱础。扩建前后的格局,就从这小小的细节里体现出来了。

延福寺的这座大雄宝殿,在庄重肃穆的同时,又处处透着世俗的气息。佛坛正上方有正方形的天花板,正中彩绘图案为团龙戏珠,周围的小格子里对称排列着喜鹊登枝、锦鸡牡丹、平安富贵等主题的民俗吉祥画,和在其他寺院常见的飞天神佛迥异,让这佛门胜地莫名增添了一些烟火气。

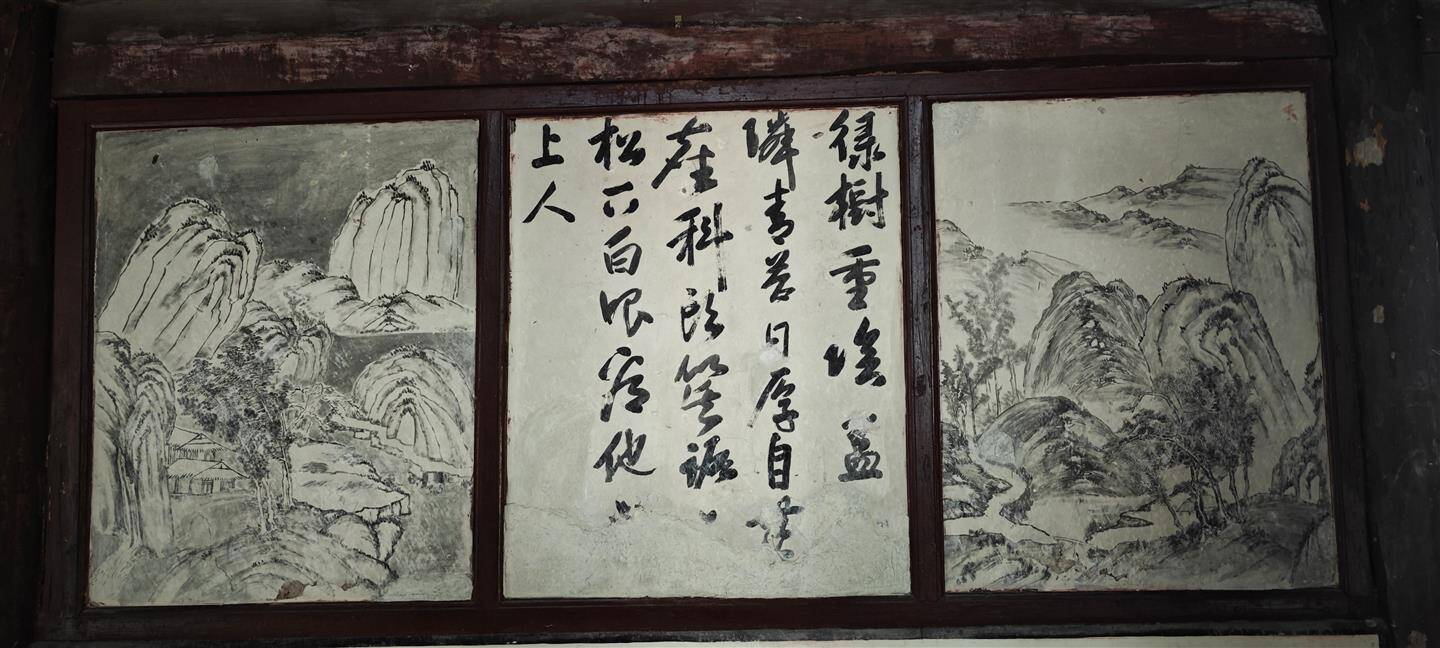

或许因为佛像已经不在,比天花更醒目的是遍布大殿四壁上的字画。画为简约的水墨山水花鸟,书为行草唐诗,共有十余幅,虽经数百度春秋,依然清晰可辨。壁画兼工带写,以细笔勾勒,浓淡水墨渲染。书法则浓墨纵笔,畅意淋漓。其中有“花映垂杨汉水清,微风林里一枝轻。即今江北还如此,愁杀江南离别情”,又有“绿树重阴盖四邻,青苔日厚自无尘。科头箕踞长松下,白眼看他世上人”,还有“江路东连千里潮,青云北望此不遥。莫道巴陵湖水阔,长沙南畔更萧条”,都是满满的郁郁不平之气。古时读书人研学、赶考,常在寺庙中借住,这些书画,会不会是哪个落魄失意的学子途经此地,骋心而为一抒胸臆呢?

这天花,这壁画,在《中国建筑史》和《营造法式注释》里都没有提及,原本也不是这两本书所要论述的范围。但我想,在延福寺考察的九天里,二位先生在测量、描绘大殿建筑结构图之余,应该也会赏画品诗,与千百年前的能工巧匠、失意文人心有戚戚焉吧。

走出大雄宝殿时,一束阳光正照在佛坛中央。我突然想起在延福寺的展陈区见过的一张照片。

那是1934年的11月,就在现在阳光照到的那个地方,有一张高桌,年轻的林徽因背朝佛坛,认真伏案工作。

画面之外,梁思成悄悄举起照相机,对准焦距,按下快门。

佛坛莲花座上,佛与菩萨或坐或立,看着这对夫妇,垂目而笑……

看 雨

观音堂门前的石狮子据说是宋元时的古物

这一次去延福寺,有些凑巧,古寺山门前的那树桂花开得正好,远远地就闻到浓郁的香气,看见枝叶间深深浅浅的金黄;也有些不巧,从大雄宝殿出来的时候,天空中下起小雨。于是便在观音堂前坐了下来,就着微风中若有若无的桂花香,看雨。

观音堂门前两侧各有一口方池,不大,不过两三米见方。水池用卵石砌就,条石封口,积着厚厚的青苔,水面又有零星的浮萍,衬得池水愈发青绿幽深。听说这池里有观赏鱼,但来过几次都没有看到,或许因为来时都是周末,它们也要休息吧。现在又遇到下雨,就更加不愿意出来见客人了。好在有雨。雨滴从空中落下来,从屋檐上落下来,落在池水里,或紧或松地“叮咚”作响,很是悦耳。一圈圈涟漪在水面漾开,撞在池壁上,碎成一池青色的鳞片,一池水都变成了鱼。

方池边各有一棵罗汉松,不知道有多少岁,树皮已经老到开裂得不成样子,被蓬勃的苔藓包裹,就连缠绕攀援其上的一根不知什么名字的藤,也是很苍老的模样。它们牵牵绊绊,高高地越过屋檐,张扬地向天空伸展。雨水落在树上藤上,又顺着枝叶滑落,把它们洗得浓绿。古文中形容老人,常用“绿鬓苍颜”这个词,大概也就是这样吧。

观音堂门前有两只石狮子,小小的,蹲坐在台阶两侧,据说是宋元时的古物。它们周身爬满青苔白垩,面目模糊,很努力地狰狞着,一点也不吓人,反而看着有些开心的样子,不知是不是也闻到了桂花的香味。它们不怕淋雨。雨点落在它们身上,只现出一个颜色稍深的湿点,只是一眨眼,又悄无声息地消褪了。

小狮子正对的空地上,俯卧着一只硕大的蝙蝠。它也不怕淋雨,就那么张开着翅膀,很认真地盯着前方的那枚孔方兄。其实它的身侧也还有其他的钱币,但它就是傻乎乎地盯着那一枚,不管有多少雨水落在身上,不管雨水把身上每一颗鹅卵石都弄得湿漉漉的。

突然好像有点明白,小狮子的那份开心,会不会是因为看见蝙蝠这副模样,既要保持威猛的矜持,又憋不住想笑。

反正我不能笑。因为在这个下雨的日子里,我也像那只傻乎乎的蝙蝠一样,一本正经地坐在延福寺的观音堂前,一本正经地看雨,一本正经地胡思乱想,一本正经地在雨的缝隙里追寻那若有若无的桂花香。

·

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。