2025-06-27 14:17:23

来源: 无

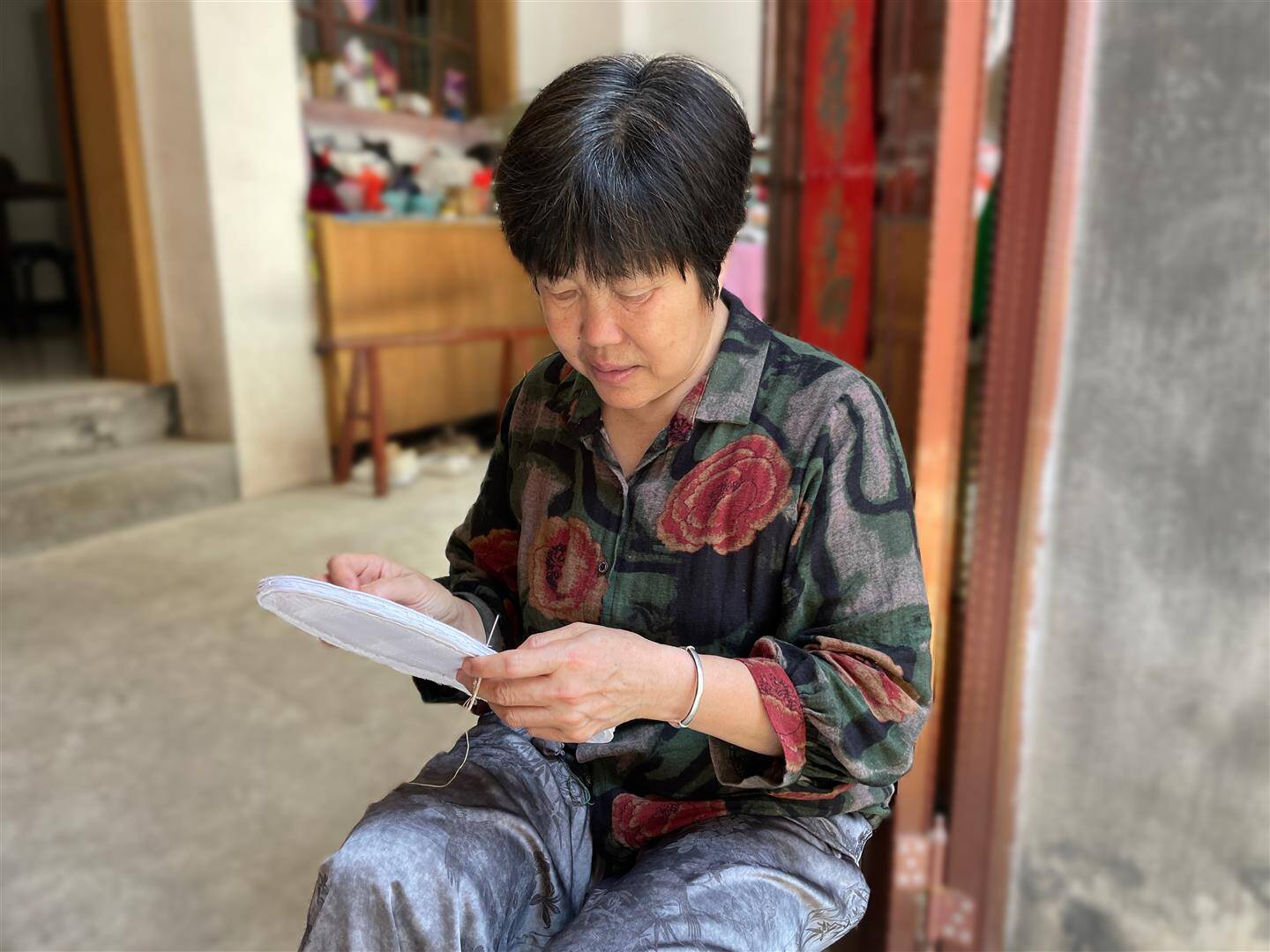

千层底,万缕线。在武义县坦洪乡上坦村,潘爱娇的指尖在棉布与麻线间穿梭了近20年,将时光密密缝进一双双看似寻常的布鞋里。2018年,坦洪乡手工布鞋制作技艺被列入武义县非物质文化遗产代表性项目名录,潘爱娇也成为其代表性传承人。

毫厘间的“针”功夫

走进潘爱娇的工作坊,空气中还残留着糯米糊的清香。制作一双千层底布鞋,工序异常繁复,从打袼禙、剪大样、粘鞋底、粘小样,到纳鞋底、糊鞋面,层层叠叠,每一步都需精准无误。“相差一针鞋面都容易歪,既不美观也不舒适。像绣花一样,很需要耐心。”潘爱娇说。

这“千层”之“千”虽是虚指,鞋底却实实在在由几十层纯棉布叠加而成——女码的鞋底一般50多层,男码则需60多层。作为鞋底的重要组成部分,袼禙的制作尤为讲究,必须在高温干燥的伏天进行,保证一天之内晒干晒硬,所以潘爱娇通常在盛夏时节备好未来一年所需的袼禙。

核心技艺在于纳鞋底。潘爱娇采用得是其特色“双轨并线”技法:使用麻线,两头平行背向穿过锥针打好的孔,从外到内密密麻麻地将鞋底一圈圈扎紧。随着时间的推移,即便鞋底一层层磨破,线也不会断,延长了布鞋的使用寿命。“这些麻线多是从各村老人手里收来的,都是几十年的老物件。”潘爱娇介绍,这种麻线的制作工艺如今已鲜有人知。

为爱归乡承母艺

潘爱娇与布鞋的缘分,深深植根于家庭。“小时候我们的鞋都是做一双穿一双,相当于一年到头只有一双鞋,经常因为穿着布鞋踩水挨打。”潘爱娇回忆道。虽然儿时常看母亲做鞋,但真正促使她系统学习是在2006年。一次,她无意间看到儿子日记里“回家连个人影都没有”的孤独倾诉,深深刺痛了她的心。为了陪伴孩子,潘爱娇与丈夫毅然从县城回到坦洪乡,并正式拜师母亲,潜心学习这门技艺,仅系统学习就花了6年时间。“布鞋要心静才能做成。”她坦言,这是个“修心”的活计。

手工千层底布鞋曾是武义坦洪、柳城等地不可或缺的嫁妆。“前段时间,洪村村民找我订了4双鞋作嫁妆,现已完工。”潘爱娇指着仓库里摆放的30余双布鞋说,这些都是她闲暇时制作的成品。“以前我不穿自己做的鞋,总觉得这是门能赚钱的手艺,自己穿太可惜。”

老手艺蹚新路

2018年,潘爱娇单月最多接过百余双订单,屋里堆满了等待取货的鞋盒。时代流转,手工布鞋从“必需品”变为“小众品”,市场急剧萎缩。面对新情况,她坚守品质——鞋底坚持不包边,确保每层棉布货真价实。儿子儿媳心疼她费眼费力,但她乐在其中。

“做鞋的人找不到穿鞋的人,穿鞋的人却不知去哪找做鞋的人。”潘爱娇说。在外地推广手工布鞋时,她常听到有人感慨此前无处购买这种鞋。为了让更多人了解这门技艺,2023年,她开设了短视频账号“阿娇做鞋坊”,展示制鞋过程,分享其中的乐趣。

在保留传统精髓的同时,潘爱娇还引入缎面、灯芯绒等材质,开发出几十款新样式,为老手艺注入了新生命。她的一针一线,纳进的不仅是鞋底,更是对传统的守护与创新。这门老手艺,正通过她的指尖与镜头,向更多人展示魅力。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。