2025-06-30 20:08:30

来源: 无

“他是一名记者,一个文人,一个中国共产党人。他的名字,叫邵飘萍。”6月25日—28日,以中国新闻先驱、《京报》创始人邵飘萍为原型的原创话剧《京报》觉醒版,在北京市西城区文化中心缤纷剧场连演八场,场场爆满,几乎一票难求。多家新闻单位的新媒体平台对这部话剧进行了视频直播。这段发生在100多年前邵飘萍“新闻救国”的故事,再次深深打动了无数观众。

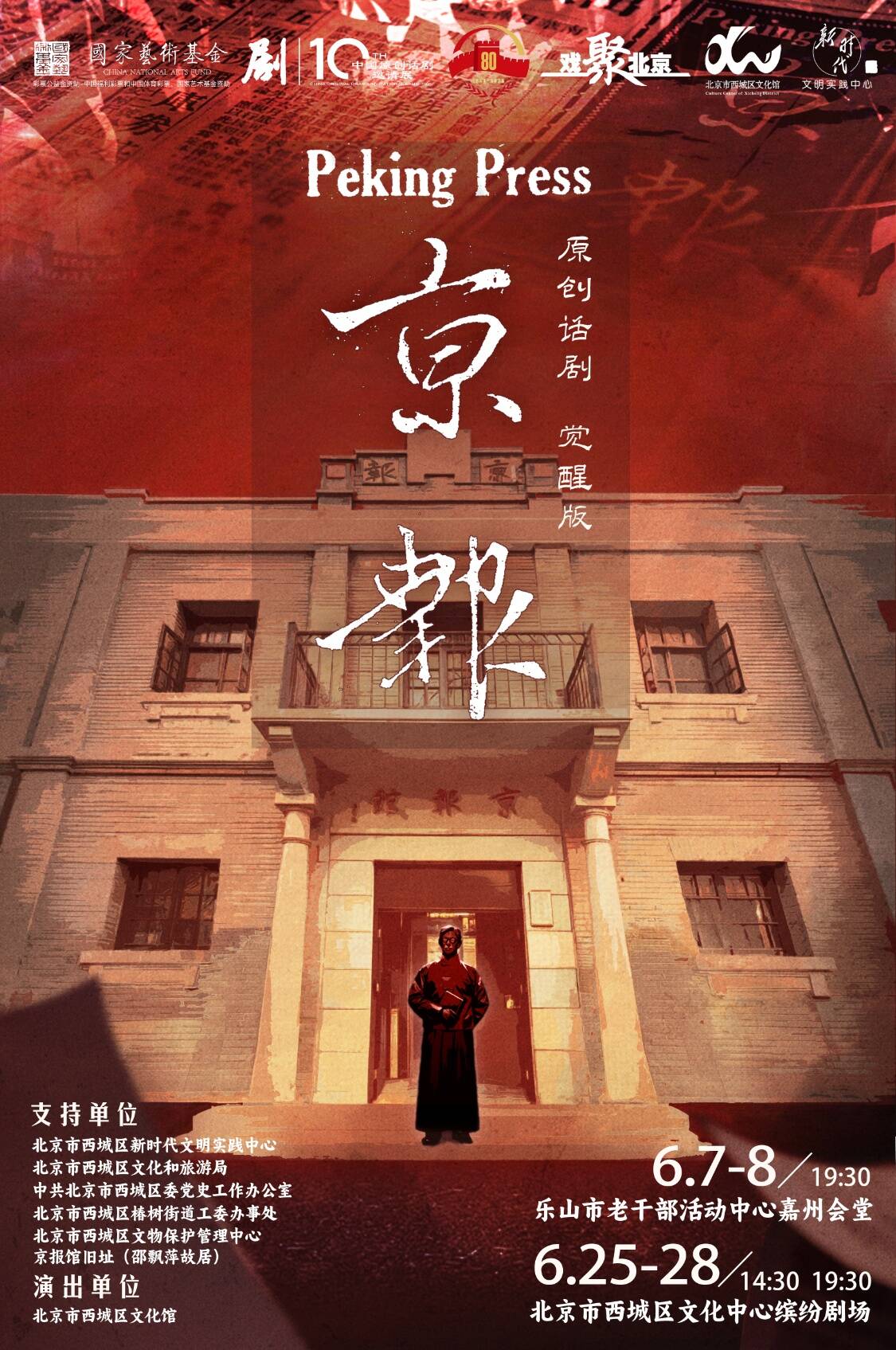

《京报》是中国报业史上一座不朽的丰碑。原创话剧《京报》是国内首部以邵飘萍为原型、再现《京报》创办历史的剧目,时间跨度为1916年邵飘萍赴京任《申报》驻京特派记者至1926年以身殉报、为国捐躯的十年。《京报》觉醒版以创办者邵飘萍的视角,对《京报》自创刊至第二次停刊那段波澜壮阔的历史进行全景式、戏剧化的舞台呈现,力图通过一个个激情澎湃的场景和生动感人的情节,塑造出邵飘萍以笔为戈、以纸为戎的革命志士形象。

话剧《京报》宣传海报

1919年五四运动前夜,那是一个不眠之夜,也是话剧《京报》的一大高潮。邵飘萍振聋发聩的演讲,敲响了国家危亡的警钟,为五四运动吹响集结的号角。

5月3日晚7点,北京10多所学校的学生代表聚集在北大红楼,邵飘萍首先发表演说,悲愤而激昂地报告巴黎和会上中国外交失败的经过和原因,具体分析山东问题的性质及当前形势。他大声疾呼:“现民族危机系于一发,如果我们缄默等待,民族就无从挽救而只有沦亡。北大是高等学府,应当挺身而出,把各校同学发动起来,救亡图存,奋起抗争!”

邵飘萍的话音未落,饰演爱国学生的演员从观众席的四面八方快速集结,振臂高呼“外惩国贼!还我青岛!”,挥舞着横幅和旗帜,冲向舞台。身处其中,一时间分不清是历史还是现实,沉浸式的观感让人热血沸腾。

5月4日,邵飘萍不知疲倦,安排《京报》记者采访报道天安门学界集会游行情况,自己又前往国立法政专门学校,参加北京各校代表举行的集会,并再次上台发表演讲。之后的两个月里,他发表了40余篇署名文章,带领《京报》与全国进步报刊相互配合,形成统一舆论,有力支持学生运动。

“在巴黎和会签订合约的最后期限,中国外交官员没有出席,我们胜利啦!”舞台上的一句喜报,让现场观众喜极而泣,掌声如潮。

现场掌声不断

话剧在开场和临近结束时,分别用旁白介绍了邵飘萍的身份。开场是“他是一名记者,一个文人”,临近结尾,旁白里多了一个身份,“他是一名记者,一个文人,一名中国共产党党员”。

话剧《京报》另一条暗线,是邵飘萍的秘密入党。1925年春天,他在李大钊、罗章龙的介绍下加入中国共产党。直至1926年4月26日英勇就义,邵飘萍都未曾公开自己的政治身份。1986年7月10日,在邵飘萍牺牲60年后,他中共秘密党员的身份才被揭开。

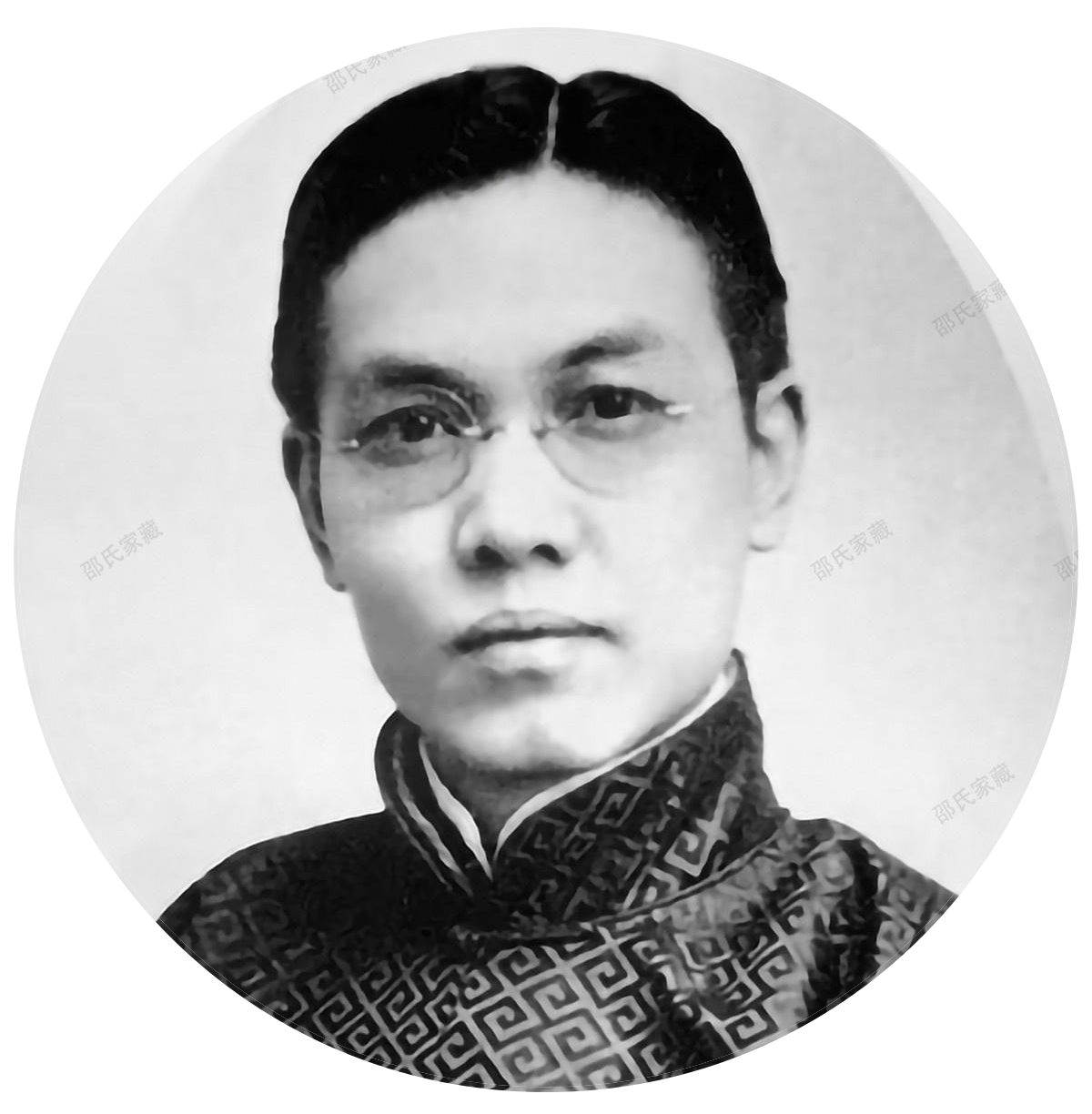

邵飘萍牺牲前

“祖父在1913年留学日本时就结识了李大钊,第二次流亡日本时又结识不少进步青年,可以说很早就在思想上入了党,他是国内最早宣传马克思主义的报人。”今年72岁的邵澄是邵飘萍嫡孙,也是原创话剧《京报》顾问。在他看来,祖父邵飘萍入党是顺理成章的事情。1919年8月,《京报》因屡屡发表揭露政府腐败的文章而被查封,邵飘萍遭全国通缉,被迫东渡日本。其间,他撰写了《综合研究各国社会思潮》和《新俄国之研究》两部专著,系统介绍马克思主义基本原理和俄国十月革命经验。《京报》创刊之初,反帝反封建反军阀旗帜鲜明,并逐渐成为传播马克思主义的重要阵地,也是中国共产党成立早期重要的宣传阵地。

邵飘萍嫡孙邵澄(右一)在观看话剧《京报》

“在整个话剧的创作和排练过程中,邵飘萍身上那种精神,一直在激励着我们。在剧本的一次次打磨中,我们被他那种爱国情怀和责任担当深深感动。他的精神在百年之后依旧值得我们年轻人学习。”杨地是话剧《京报》总导演兼制作人,1986年出生,与邵飘萍刚好相差100岁。他告诉记者,这次参与演出的演员也都是年轻人,来自各行各业,有心理咨询师、科技馆工作人员、戏剧票友、配音演员、教师、在校大学生,还有沉浸式剧本杀的工作人员,大家都被邵飘萍“死不择音为人民”的精神所打动。

话剧《京报》总导演兼制作人杨地

“我们想用年轻人的视角致敬百年之前的理想,让更多非新闻专业的人了解邵飘萍,传承红色精神。”杨地把这部话剧理解为“两代年轻人的百年对话”。

今年35岁的张惟坤是邵飘萍的扮演者,他说自己一直都被一种精神感动着:“邵飘萍在面对困境时从不放弃,想方设法实现新闻救国的理想,这种坚持的精神和品格永不过时。”李雪婷是邵飘萍妻子汤修慧的扮演者,在谈到《京报二次复活宣言》时她数次哽咽:“邵飘萍不是一个人在战斗,他倒下了,《京报》不能倒。汤修慧和战友们毅然接过了《京报》的接力棒。”作为教师的她,对这部剧有更深的理解:100多年前《京报》所宣扬的进步言论和早期马克思主义观,是对当时社会和民众的觉醒。这个背后是当时正在觉醒的追求真理、救国图强的强大力量。

邵飘萍的扮演者张惟坤

北京日报的双胞胎记者刘琪榕、刘乐楠这次也化身演员,参与到剧组中,与演出团队一起穿越百年,感受邵飘萍和京报馆同仁们一起奋斗的峥嵘岁月。刚走下舞台,姐妹俩又拿起话筒,马上融入到北京日报客户端推出的“京直播∣看话剧,和双胞胎记者在《京报》中体验百年前的记者生活”直播报道中。“我们想让更多的网友通过观看探班直播和话剧视频,一起重回那个以笔为枪、以墨为刃的峥嵘岁月,感受邵飘萍前辈‘铁肩辣手’的浩然正气,以及永不褪色的新闻人觉醒精神!”姐姐刘琪榕说。

北京日报的双胞胎记者刘琪榕、刘乐楠

金华市委宣传部和婺城区委宣传部相关负责人,以及邵飘萍家乡代表现场观看了这部话剧。徐荣生老人是邵飘萍的表侄孙,他爷爷与邵飘萍是表兄弟。为了一睹话剧的丰采,他特意从老家赶到北京。他告诉记者:“我们家族几代人都深受他的精神鼓舞,比如我爷爷就是在他的影响下成了中共地下党员。”演出结束后,徐荣生专门把自己创作的一幅“话剧《京报》艺术长青”书法作品赠送给剧组。

徐荣生(右二)向剧组赠送书法作品

话剧《京报》的演出也吸引了北京一些收藏爱好者的关注。范光永是一名报纸收藏爱好者,年轻时就特别敬仰邵飘萍,几十年来,收藏了大量上世纪20年代的《京报》和10多种《京报》副刊,以及各类报刊上有关邵飘萍的文章。这次听说要演出话剧《京报》,他主动联系上剧组,在现场免费展出自己收藏的原版《京报》,观众在观看话剧的同时,一睹百年前这些珍贵报纸的真面目。

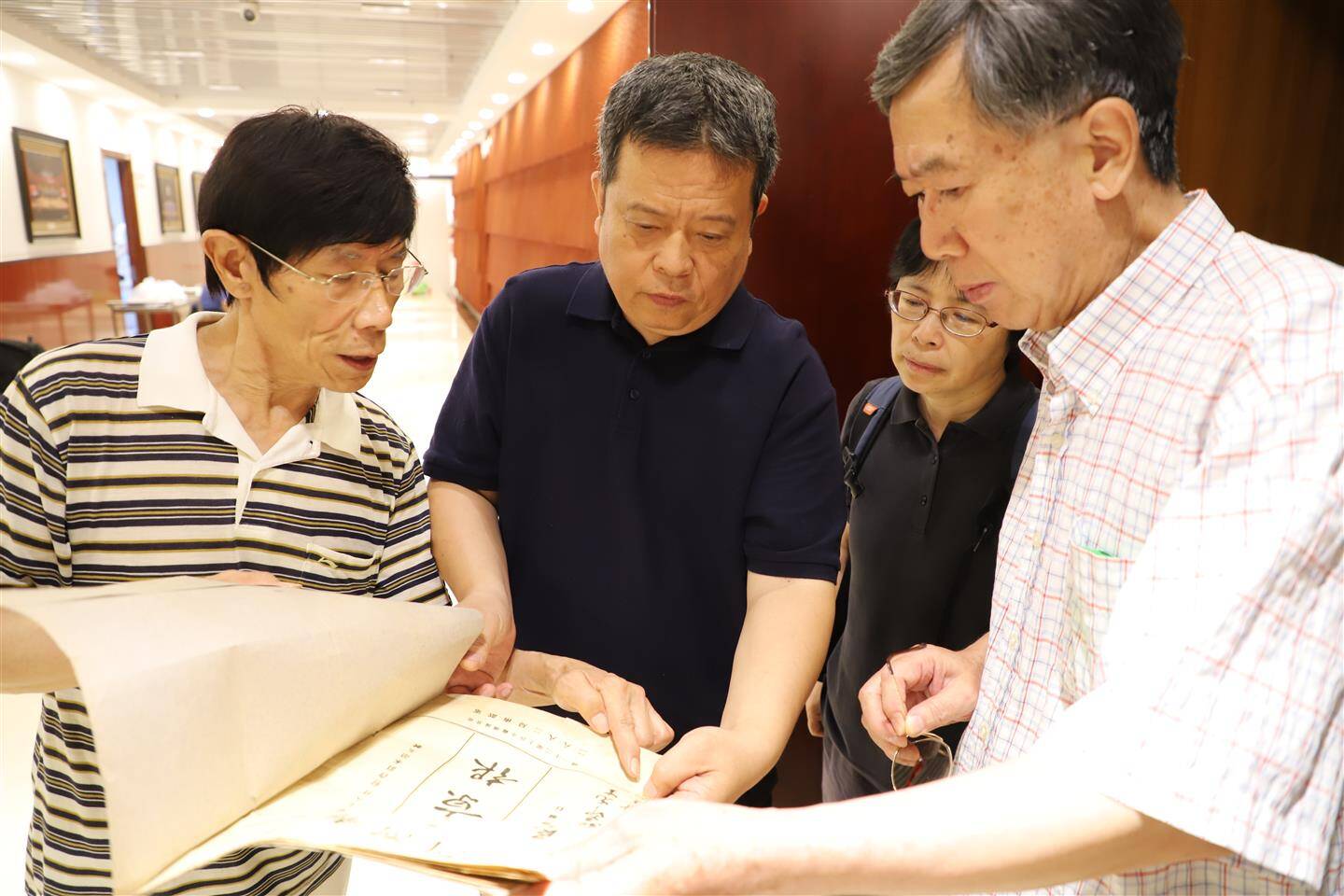

收藏爱好者范光永(左二)在向邵飘萍嫡孙邵澄(右一)介绍自己收藏的《京报》

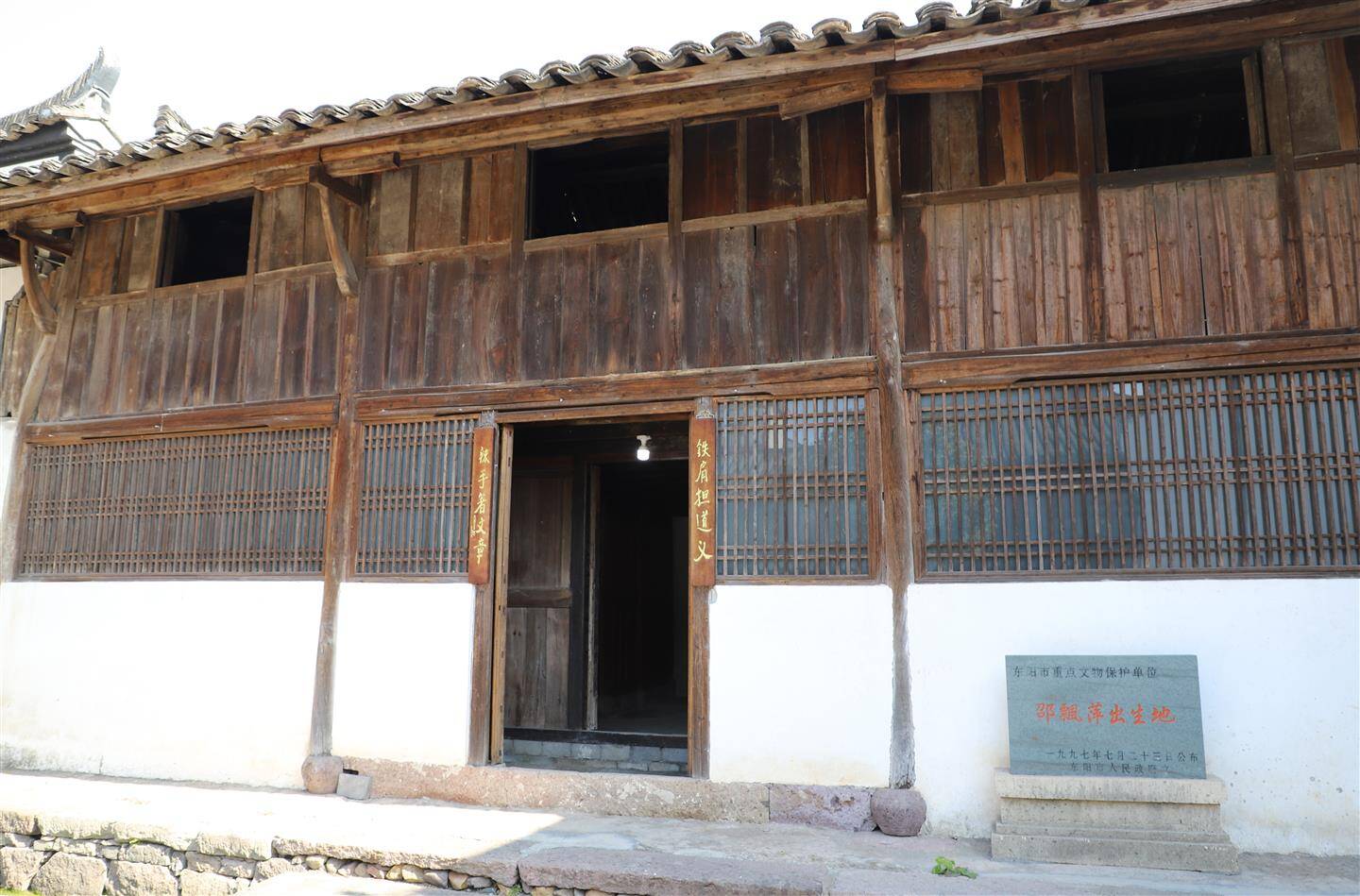

七一临近,这段时间,前来参观金华市飘萍教育基地和邵飘萍旧居的人络绎不绝。“金华文人有武人的风采,金华武人有文人之风骨。邵飘萍是金华文人风骨集大成者。”婺城区城东街道党委书记张紫阳参与了金华市飘萍教育基地的筹建,对邵飘萍作了深入研究。看了话剧《京报》,让他对家乡的这位先驱更多了几分敬佩。

现场讲解

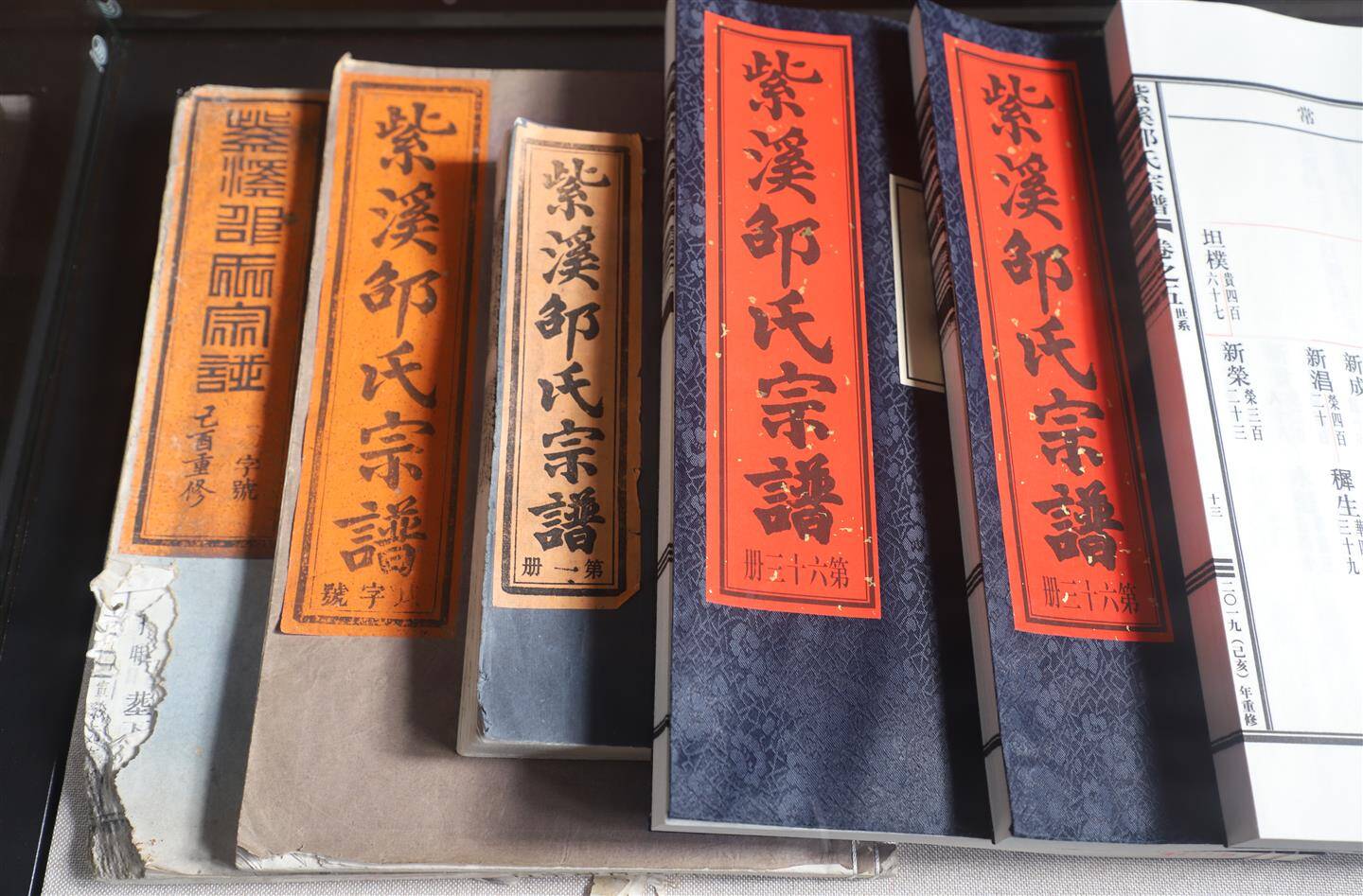

许多人都是通过网络直播回放收看话剧《京报》。在邵飘萍故里东阳市南市街道紫溪村,大家都在争相转发话剧视频。

“看完这部话剧,让我一下子回到了那个用笔当枪、用墨作刃的热血年代。邵飘萍先生那种‘铁肩担道义’的气概,让我特别震撼。他拿笔当剑,唤醒了老百姓的认知,这种新闻人的觉醒精神,到现在都还鼓舞着我们。”彭博是一名从中国计量大学派驻到紫溪村的金华市级文化特派员,这次因为工作冲突,不能前去北京观看,但他一直在关注话剧《京报》的演出情况,而且第一时间把相关视频转发到朋友圈。“真心希望以后能把这样一部有力量的话剧带到东阳,搬到紫溪村的舞台上,让更多的老百姓在家门口就能感受到这股震撼人心的力量。”彭博说,非常期待《京报》剧组能来紫溪村,让家乡的父老乡亲通过这方舞台,重新触摸这位赤子不屈的风骨与滚烫的赤诚。

“明年是邵飘萍先生诞辰140周年、牺牲100周年。我们正在积极争取原创话剧《京报》明年能来金华演出。”金华市委宣传部相关负责人表示,“让家乡人民也能更好地了解邵飘萍和他的精神!”

据悉,在结束四川乐山和北京西城区的演出后,原创话剧《京报》主创团队还走进京报馆旧址和邵飘萍旧居,开展为期两天的剧本朗读活动,与观众营造互动式、沉浸式的体验场景。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。