2025-07-03 06:00:06

来源: 无

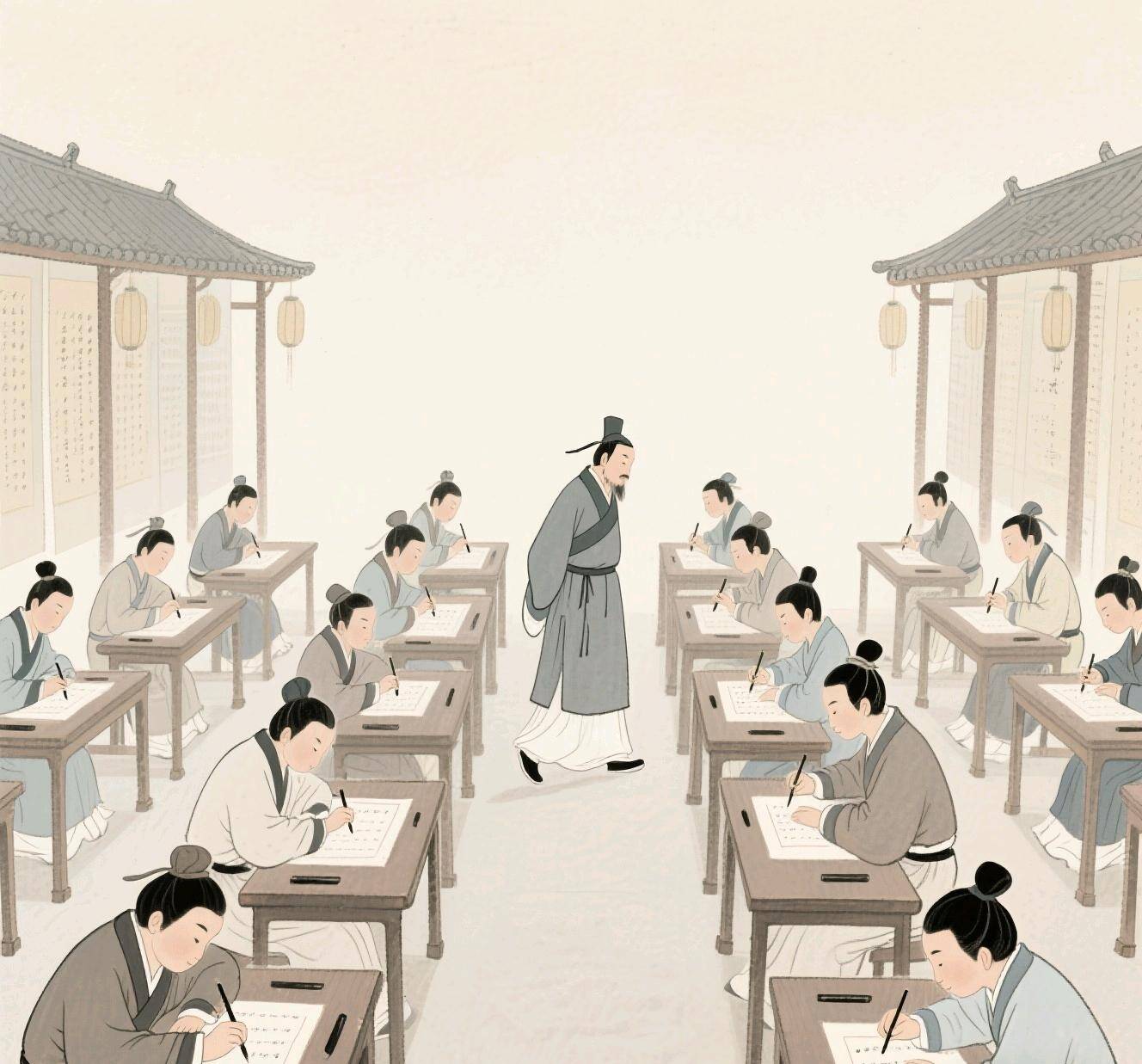

大明洪武三十年(1397)三月初,正是春暖花开的时节,长江之畔的都城南京被盎然春意笼罩着。但是,此时的南京百姓却无心欣赏春天的美景,他们的全部心思都被一个离奇的场面吸引着——礼部衙门门前,一群峨冠儒服的男子高举手臂,用粗犷的北方口音高呼口号;皇城主干道边,若干差不多装扮和口音的人左顾右盼,随时准备冲向经过的官轿。这些人是从北方省份到京城参加科举考试的举子,他们要表达的中心思想只有一个字,“冤”!

就在前一天,大明王朝三年一度的科举考试刚刚放榜,51名考生通过廷试高中进士。这原本只是例行程序,却引起一片哗然,继而一种愤怒的情绪迅速蔓延开来。原因无他,只因榜单上的51人全都是南方人,北方举子悉数名落孙山。自从洪武十五年(1382)恢复科举制度以来,从来没有发生过这样的事,谁敢说其中没有蹊跷?于是乎,一众北方举子愤然而起,状告当科考官营私舞弊,偏袒南方人。

这一事件理所当然地引起了朱元璋的关注。他当即命令对落第试卷进行复审,增录北方举子入仕。可是万万没想到,复审小组费时费力千挑万选出来的北方优秀试卷,普遍文辞粗陋,和先前通过选拔的那些南方卷完全没法比。

自从宋室南渡,原本在中原的文化中心也随之南移,长期在金、元统治下的北方地区文化教育水平普遍偏低已是不争的事实。据有关史料统计,朱元璋洪武年间录取的进士中,南方人占比超过七成。在这样的现实情况下,偶然出现所谓的“南榜”也不足为怪。但朱元璋却不这样想。作为皇帝,他既要维护自家统治的稳定,又要考虑各地的利益平衡,这样一份引起社会动荡的榜单显然不能被他接受。所以,当有人举报主考官与复审官勾结,故意挑选北方劣卷上报时,朱元璋勃然大怒,对相关人等进行严肃处理。主考官刘三吾因为已经85岁高龄,被免除死罪流放边疆;副考官白信蹈、复核考卷的张信等20多人被凌迟处死;多名涉案官员被流放;最倒霉的当数春天里刚考了第一的陈䢿,被钦点状元才20多天,就惨遭车裂而死。侥幸活命的南榜中人,也无一例外地被剥夺了功名。

当年六月,朱元璋亲自对考生进行考核,录取了61人。和之前那份榜单截然不同的是,这61人全部都是北方人,因此被称为“北榜”。皇帝老爷以这种方式,安抚了北方举子受伤的心灵。这一张榜单引发的血案,也开启了大明王朝南北分区考试的先河。

不过,科举考试的差异化并不能算是朱元璋的创举,差不多的事情元朝人老早就干过了。

蒙古入主中原之后,把全国百姓分为四等,第一等的当然是蒙古人;西域地区各族是第二等,被称为色目人;第三等为汉人,指北方汉族和契丹﹑女真等族;第四等为南人,指原本在南宋治下的百姓。虽然史籍中并没有相关等级划分的明确记载,但在元朝许多具体制度上的执行上,这种区别对待非常明显,其中就包括科举。

元朝的科举考试流程分为乡试、会试、殿试三级,蒙古人和色目人为一类,考A卷;汉人和南人为一类,考B卷,两种试卷的出题范围、题目难度、答题字数要求都不一样,前者明显要比后者简单。以大家都要考的“时务”为例,蒙古人、色目人的小作文要求写五百字以上,汉人、南人则要写一千字以上。而且,每个等级的考试,蒙古人、色目人只需要考两场,汉人、南人需要考三场,但在录取名额上却又是同等数量。蒙古人以右为尊,通过殿试之后,A卷考生名列右榜,B卷考生名列左榜,每科都会有两个状元。这种分卷考试、两榜录取的形式,固然有民族歧视的因素,但更主要的原因是维护统治集团的稳定。至于朱元璋有没有从老对手那里得到灵感,还真不好说。

皇帝的铁血手段并不能解决区域间文化教育不平衡的现实问题。“南北榜案”过去二十多年后,内阁大学士杨士奇正式提出了南北卷分籍录取的建议,“如当取百人,则南六十,北四十”(《明史纪事本末》)。这个建议得到了明仁宗的认可。到了景泰年间,南北卷制度又细化为南、中、北三卷,“北卷则北直隶、山东、河南、山西、陕西;中卷则四川、广西、云南、贵州及庐、凤二府,徐、滁、和三州;余皆属南卷”(查继佐《罪惟录·科举志》)。至于录取名额的分配,分别为南五十五、中十、北三十五。这种南中北卷录取制度,一直到清朝康熙年间,才被分省录取制度所取代。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。