2025-07-03 14:33:04

来源: 无

从武义县城出发,一路沿着上松线、王郑线、桃白线行至源口水库坝下,再向南行驶,便会渐渐深入武川大地的群山之中。当车子缓缓驶出八百隧道,温度瞬间变化,仿佛进入了另一方天地。八百村,就是此行的目的地。八百村的环境优美得如同世外桃源。村庄背靠源口水库,四周被青山紧紧环绕。这里的空气格外清甜,带着山林的气息和溪水的润泽,深吸一口,令人心旷神怡。

初听八百这个村名,让人不禁会产生很多疑问,是这里钱很多吗,还是这里有着800米的高山……

村党支部书记邹荣富说,定居于此的先祖是300年前在婺州经营靛青生意的福建客家人,途经此处时,被美景如画、地势平阔、清澈甘洌的溪水所吸引,一眼就相中了这块风水宝地。于是在此购置山田,沿溪定居下来,当时这里有名为上四百和下四百的两块肥沃良田,做生意的先祖很自然地将四百加上四百,将此地命名“八百畈”,既是田地的亩数,亦有生意兴旺的好兆头。从此,居于此地的客家人农时开荒拓田,闲暇时传承客家武学、走马灯、坐唱、山歌等传统,绵延至今。

沿着村中的小路漫步,只见乡间农家白墙黛瓦,临水而建,构成了一幅古朴的田园画卷。流经村庄的河流名为同溪,同溪之上有一座赭红色的古桥横跨其上,桥身雕梁画栋,飞檐翘角,尽显古朴雅致。几位老人正坐在桥上,手中摇着蒲扇,聊着家常脸上挂着惬意的笑容。两岸古树依依,其间夹杂着桃树,此时正是桃子成熟时,一阵风吹过,熟透的桃子“咚”的一声掉入水中,接着就是一群红鲤鱼追逐桃子嬉戏。这些锦鲤似乎是以吃桃子长大的,体态肥硕,颜色鲜艳,为这静谧的村庄增添了几分生动与活力。

村志中对这里的描述十分贴切“八百地处武川西南,衔仙霞余脉,层峦叠嶂,四季分明,气候温和。至若春和景明,翠竹松涛,郁郁青青。居此,则心旷神怡,宠辱皆忘,把酒品茗,临风听雨,黄发垂髫,皆怡然自乐矣。”

的确,置身于此,风轻抚耳边,仿佛所有的烦恼都被抛诸脑后,只沉浸在这美好的自然之中。

“邹”是八百村的第一大姓,有着悠久的发展历史。据家谱记载,带领全家居住于此的先人名为邹魁仁,字首士,被历代邹家后人尊称为首士公,1688年,他在宣邑八百畈建房定居,置田买山,成家创业,生下三子,繁衍出如今的邹家三大房族。邹家已在这里传承了 14代,已繁衍裔孙428人。

邹家一脉不仅继承了农耕文化同时也是经商的好手,在村里建设了邹氏祠堂,邹荣富说,有了祠堂就意味着有了当时本地的户籍,后世子孙便可以在武义赶考入仕,最早的邹氏祠堂建于清代同治12年,后称上祠堂,可惜因年久失修而倒塌。而现在众人看到的邹氏祠堂,建于民国五年,在民国六年八月初五日落成。其结构为前后三大厅,上厅立有先祖牌位称孝享堂,中厅称务本堂,也是观众厅,前厅是亭台(戏台),门头匾额写着“邹氏宗祠”。民国二十二年,邹氏家族以八百邹氏宗祠初修分谱,还聘请时任宣平县教育局局长邹家箴先生作分谱序,可见当时邹氏一脉颇具影响力。

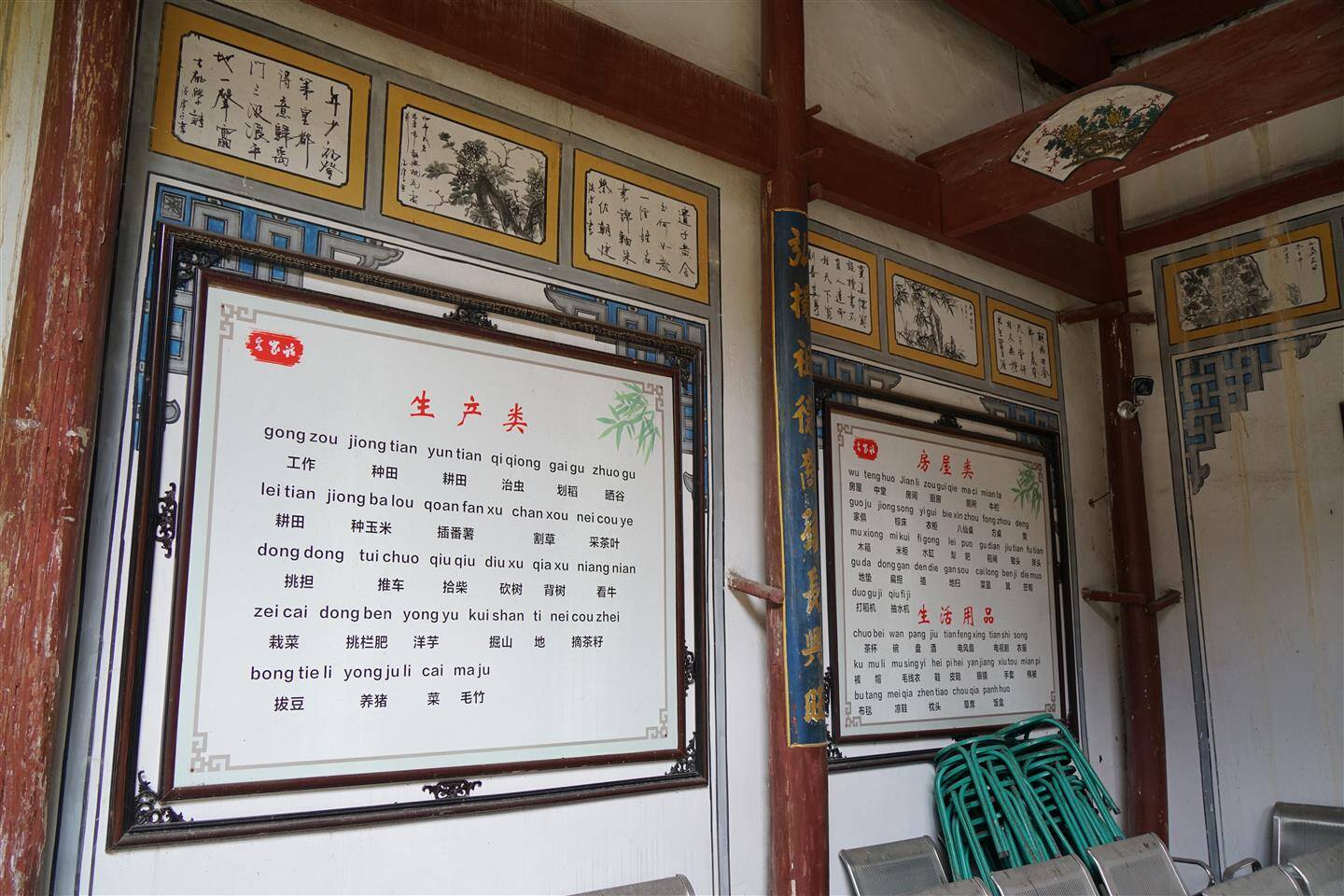

不过走进邹氏祠堂,最吸引人的还是墙壁两侧方言墙 ——密密麻麻的拼音标注与客家话词汇整齐排列。

“犁耙(lî pá)、蓑衣(sôu yī)、谷笪(gû dá)”,生产生活类的话语更是充满烟火气,“天光(tiēn gōng,意为早晨)落田(lò tián)”“夜哺(yâ bǔ,即晚上)食饭(sî fán)”,这些带着乡音的词句,仿佛将过去的生活场景鲜活地展现在眼前。

“这些话都是老祖宗传下来的,现在村里娃娃都在学,不能让它们丢咯!”几位老人正围坐在祠堂角落,用客家话闲聊着家长里短。

八百村不仅有着悠久的历史,还是革命老区村,1929年,邹高水、吴苏文、陶新贤等地下共产党员来到八百村发展红军队伍,建立了北营红军分营。解放战争时期,浙东游击队第六支队第十大队在八百村休整,村民们主动为部队放哨,并送粮、送菜、送茶慰问。

近年来,八百村党支部以传承红色精神为引领,因地处武义“大水缸”的源头,必须以生态发展为重点,这里先后实施了生态村建设、畜禽养殖整治、农村生活污水治理提升等项目,不仅使村容村貌焕然一新,也进一步涵养了水源保护地。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。