2025-07-04 19:09:15

来源: 无

今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在波澜壮阔的抗日战争历史长河中,浙江义乌的土地上曾燃起熊熊烽火,留下了许多不可磨灭的红色印记。

柳村,一场意义非凡的会议曾在此召开,于烽火硝烟中为金属地区抗日斗争指引方向、做出关键决策;吴店,宛如一颗镶嵌在浙中大地上的明珠,散发着独特的红色光芒,见证着无数英勇抗争的故事;大畈,作为浙东烽火中的红色堡垒,凭借坚韧不拔的意志抵御着外敌的侵略。这三个看似平凡的地名,承载着义乌人民在抗战时期的无畏勇气与坚定信念,今天让我们一同走进它们背后那段波澜壮阔的历史。

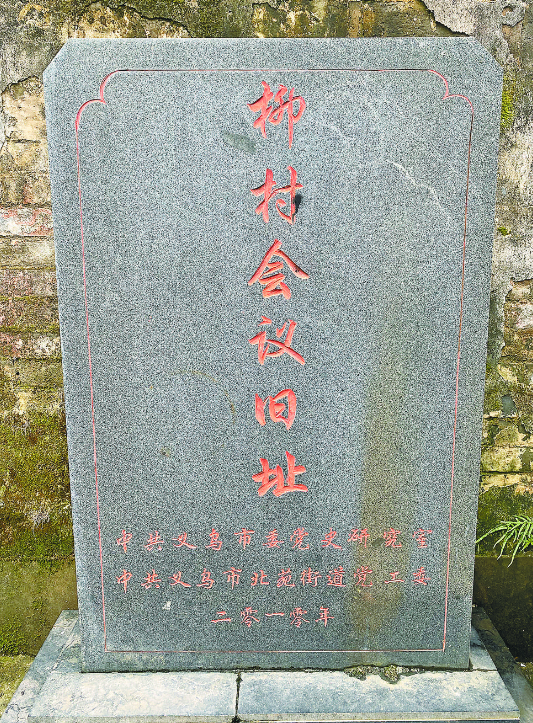

烽火中的决策——柳村会议

在浙江省义乌市北苑街道的版图上,有一个名为柳村的村庄。它距离义乌市政府北偏西5.5公里,1414户人家、4378名村民在此安居。村庄名称的由来有两种说法:一说柳溪蜿蜒环绕村庄,溪畔垂柳成荫,原名“柳浒”,后简化为柳村;另一说称早年由柳氏族人建村而得名。明代建村的柳村,历经岁月沧桑,却在1942年的炮火硝烟弥漫中,因一场关乎浙中地区抗日命运的会议,被永远镌刻在历史的红色记忆中。

1942年5月,日军铁蹄正逼近义乌。此时的浙江大地,抗日烽火虽未熄灭,但形势危急。中共浙江省委遭受破坏,与上级党组织的联络中断。金属地区特派员陈雨笠深知,若不能在沦陷前做出战略部署,抗日力量将陷入被动。5月19日,义乌沦陷前两日,他悄然来到柳村,敲响了村民杨文清家的木门。

杨文清家是柳村一处不起眼的院落,青砖灰瓦掩映在柳溪畔的翠柳丛中。陈雨笠的到来并非偶然——杨文清不仅是党员,更因家中位置隐蔽、群众基础稳固,成为秘密会议的理想场所。当晚,义乌县特派员江征帆、浦江县特派员梅凯、义乌县联络员杨广平、黄峰陆续来到柳村,聚集在这间昏暗的屋内。烛光摇曳中,一张简易的八仙桌旁,五人围坐,开启了关乎生死的讨论。

会议伊始,陈雨笠沉重的声音打破了寂静:“同志们,省委联络中断,日军近日将进义乌。我们不能再等指令,必须自主决定如何保卫家乡!”众人深知,失去上级指导的党组织,此刻如同孤舟漂泊在风暴中,但唯有挺身而出,才能点燃希望。

经过彻夜分析,会议达成三项关键决策:第一,以义西与金东地区为中心,建立敌后抗日武装;第二,开辟敌后根据地,组织群众开展游击战争;第三,保存革命力量,在沦陷区隐蔽发展地下组织。这些决定,如同暗夜中的火种,为金属地区的抗日斗争指明了方向。

“我们要让日军知道,义乌不是他们肆意践踏的土地!”江征帆握紧拳头,声音嘶哑却坚定。梅凯则提出利用山区地形建立游击据点的方案,杨广平、黄峰则负责联络各村积极分子。烛光映照着五人坚毅的面庞,他们握拳宣誓,坚定信念,扛起了抗日救国的旗帜。

柳村会议结束后,抗日武装的组建迅速展开。陈雨笠等人化整为零,潜入义西山区。他们动员村民,收集散落的枪支弹药,组建起第一支抗日武装——“金东义西抗日自卫大队”,不久改称“钱南军别动第一支队第八大队”,简称“八大队”。这是一支由我党绝对领导的抗日队伍。

1942年10月,“八大队”在萧皇塘村的山上伏击日军运输队,缴获武器十余件,击毙日军8人,首战告捷。这场胜利极大鼓舞了士气,周边村庄的抗日志士纷纷响应。抗日根据地逐渐向四周蔓延:金华东部、义乌西北部、兰溪东南部、浦江南部、诸暨东南部、东阳西部山区连成一片,成为我党领导的抗日根据地。

柳村会议,作为金属地区党组织自主决策敌后抗战的起点,被史书称为“金属抗日斗争的转折点”。它证明了在危难时刻,共产党人始终以人民为根,以土地为盾,以不屈意志为剑。会议旧址杨文清家,如今已成为义乌市爱国主义教育基地。青砖墙上,当年会议的蜡炬痕迹仍隐约可见,无声诉说着那段峥嵘岁月。

今日的柳村,既保持着传统农耕的安宁,又焕发着红色教育的活力。它提醒世人:抗日烽火虽已远去,但土地中埋藏的信仰与勇气,永远是民族脊梁的基石。

柳村的故事,是义乌抗日战争史中的一盏明灯。从明代建村的溪畔小村,到敌后抗战的决策之地,再到今日的红色教育基地,它见证了中国人民在绝境中的觉醒与抗争。柳溪依旧环绕村庄,垂柳随风轻摆,仿佛在低语:当年在这里点燃的抗日烽火,早已化作民族精神的不朽火炬,照亮后人前行的道路。

历史不会忘记,这片土地上曾有热血浇灌自由,曾有信念铸就胜利。柳村,这个名字,将永远与抗日战争的英勇篇章相连,成为铭记历史、传承红魂的永恒坐标。

吴店——浙中大地上的红色印记

在浙江省义乌市西部与金东区交界之处,一座承载着厚重革命历史的村庄静静伫立——吴店。这里曾是抗日战争时期浙中地区的红色心脏,以热血与信仰铸就了“义乌小延安”的传奇。南宋时期,吴氏先祖在此择地而居,因位于义乌至金华的驿道旁,开设店铺营生,得名“吴店”。时光流转至20世纪,这片土地在民族危亡之际,迸发出震撼山河的抗日烽火,成为义乌抗日救亡运动的中心。

吴店的革命血脉源远流长。1928年,在风雨如晦的年代,中国共产党在此点燃了第一簇星火,党支部建立。彼时,义乌大地尚未从国民党的白色恐怖中喘息,吴店的党员们却以无畏的勇气,在隐蔽的宗祠与田间地头传播革命真理。他们如暗夜中的萤火,悄然凝聚起进步青年的力量,为后续的抗日烽火埋下了燎原的种子。

1937年卢沟桥事变爆发后,吴店党组织迅速响应党的号召,以抗日民族统一战线为旗帜,动员群众投身救亡运动。吴店椒峰小学,以共产党员吴璋为代表,集聚了一大批爱国青年,成为抗日的骨干力量。党员们穿梭于村庄与驿道之间,张贴抗日标语,组织救亡演讲,唤醒民众的民族觉醒。吴店青年纷纷投身革命洪流,一批又一批热血儿女加入党组织,成为义乌抗日的中坚力量。这片土地上,红色信仰如同驿道旁的古樟,根系深扎,枝干挺拔。

1941年,日军铁蹄逼近义乌,中共义乌县委面临生死存亡的抉择。为保存革命力量、开辟敌后战场,县委毅然迁至吴店,以金东义西地区为轴心,展开游击斗争。与此同时,中共金属特派员常驻此地,吴店成为浙中抗日的战略中枢,被誉为“义乌小延安”。

在吴店,县委机关化整为零,隐匿于民居与山林之间。党员们以耕作为掩护,秘密召开会议,部署抗日行动。夜幕下,油灯摇曳的屋内,革命者们用义乌方言传递情报,策划战斗;黎明时分,他们又化作寻常农人,穿梭于田间传递消息。这种“地下斗争”与“地上生产”的巧妙结合,让吴店成为日军难以攻破的红色堡垒。

吴店不仅是指挥中心,更是抗日武装的坚强后盾。第八大队作为义乌地区的主力抗日武装,其游击战的弹药、粮草、伤员救治,皆仰赖吴店民众的无私支援。

1943年5月,第八大队在吴店塘西桥与日军展开激战,歼敌20余人。次日,日军纠集200余伪军报复,纵火焚烧吴店3日,1300余间房屋化为灰烬,400余户无家可归。但吴店民众并未屈服,他们掩藏伤员、转移物资,甚至以血肉之躯阻敌追击。在吴店的抗日史册中,铭刻着无数可歌可泣的瞬间:父老乡亲争着抢着做光荣“抗属”,妻送郎,母送儿,纷纷把亲人送到抗日部队;办民众夜校,教唱抗日歌曲;办识字班,提高妇女、青少年政治觉悟;办《烽火》墙报,以宣传我党的抗日政策,揭露国民党和敌伪阴谋,教育鼓励人民群众抗日热情;成立抗日少年团,在地下党和服务团的领导下,开展力所能及的抗日救亡活动,配合八大队狠狠打击日本侵略者;老中医吴廷璈,以诊所作掩护,救治数百名伤病员……这些无名与有名的英雄,用生命诠释了“浙中不屈”的魂魄。

吴店的地名,亦在战火中淬炼出特殊的意义。日军曾以“扫荡”试图摧毁这里的抗日根基,却反而让吴店成为革命火种的孵化器。每当县委机关转移,群众便自发组建“交通网”,以竹筒传信、暗号联络,确保指令畅通。1945年日军投降前夕,吴店群众敲响铜锣,奔走相告胜利消息,驿道上回荡着“日本鬼子滚出中国”的呐喊,声震浙中。

今日的吴店,硝烟散去,但红色记忆依然鲜活。村东的吴店革命烈士陵园,无声诉说着当年的峥嵘岁月。每逢清明,当地学校组织学生踏寻“抗日足迹”,聆听老党员讲述烽火故事。吴店,已不仅是地理坐标,更成为一座精神的丰碑,昭示后人:在民族危难之际,唯有团结与信仰,方能铸就胜利的曙光。

从南宋驿道旁的店铺,到抗日烽火中的“小延安”,吴店的地名变迁,是一部浓缩的民族抗争史诗。这片土地以热血浇灌出的红色基因,至今仍在义乌大地上蓬勃生长。当人们驻足于吴店老街,触摸斑驳的墙砖时,仿佛能听见历史深处传来的铿锵誓言:为民族独立,虽万难而不屈;为革命理想,虽九死而犹未悔。这,便是吴店红色地名背后永不褪色的故事。

大畈——浙东烽火中的红色堡垒

在浙江省义乌市东北部的深山里,一片宽阔平坦的山冲中坐落着一个村庄——大畈。这里群山环抱,地势开阔,是方圆二十里内最大最平的地方。北宋末年,叶氏家族迁居此地,以“大畈”命名,寓意这片土地承载的不仅是农耕的希望,更在抗战烽火中成为红色革命的坚实堡垒。

大畈的特殊地理位置,使其成为抗日武装活动的天然据点。东邻诸暨市、东阳市,西接义乌腹地,群山屏障为游击队提供了隐蔽的通道,而平坦的村落空间便于集结与部署。当日军铁蹄践踏浙东大地时,大畈的百姓在共产党领导下,将这片土地化作抗日救国的“红色心脏”。

1941年后,日军对义乌的轰炸与细菌战使全县陷入绝境。佛堂的老市基血肉横飞,稠城房屋焚毁过半,崇山村在细菌战的阴影下尸骨遍野。然而,大畈村却以隐秘的地理优势,成为抗日力量的“安全岛”。地下党员穿梭于山间小道,将情报从诸暨、东阳、义乌传递至根据地;村民以农耕为掩护,为游击队输送物资,构筑起一道无形的抗日防线。

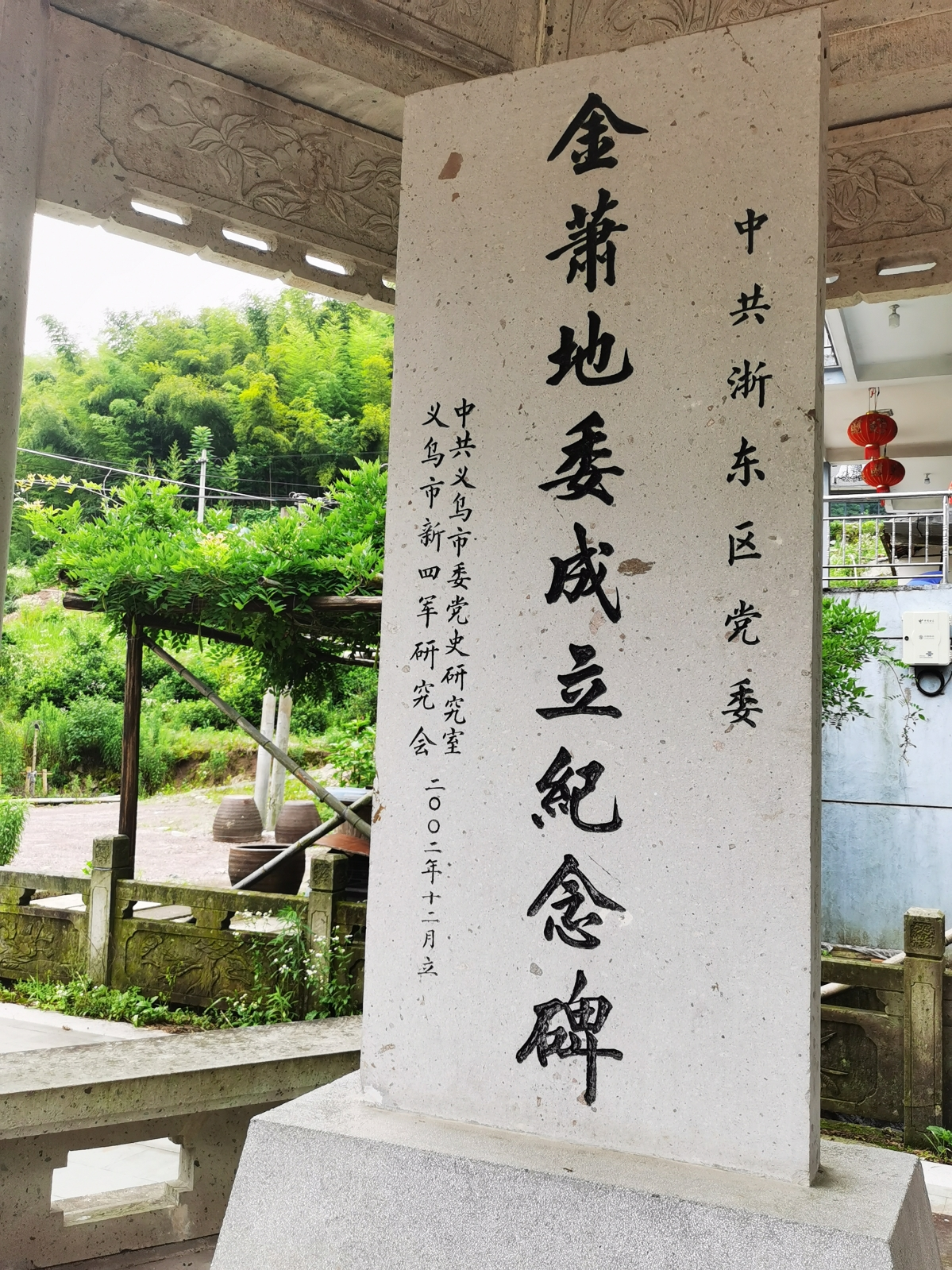

1943年冬,浙东抗日形势进入关键阶段。12月初,中共浙东区党委派遣杨思一、蔡群帆、钟发宗率领百余名战士穿越险峻山路,抵达大畈。彼时,寒风凛冽,但革命的热忱点燃了整个村庄。12月18日,在村内一座名为“十五间头”的老宅中,中共金萧地委正式成立。这座由青砖砌成的宅院,从此成为指挥抗日斗争的“中枢神经”。

金萧地委书记杨思一深知大畈的战略价值。从1943年12月至1944年3月,他夜宿大畈十次,每一次深夜的油灯下,都映照着与地下工作者研讨战局的剪影。他们分析日军驻防弱点,策划游击战术,部署情报网络。大畈的村民悄悄为会议站岗放哨,将自家粮食分给战士们,用行动诠释“军民鱼水情”。

1944年3月,抗日烽火迎来重要转折点。义乌县抗日自卫独立大队在共产党员彭林的率领下,跋涉数十里山路,与大畈村的金萧支队成功会师。那天清晨,村口响起此起彼伏的口号声,战士们的草鞋踏过青石板,汇聚成抗日的洪流。

彭林,这位红军长征时二方面军模范师政委,他的队伍装备简陋,却以无畏的勇气屡建奇功。会师当日,彭林与金萧支队领导人紧握双手,宣布独立大队正式编入金萧支队。这一刻,大畈村成为浙东抗日武装力量整合的象征,为后续反击日军奠定坚实基础。

大畈不仅是军事行动的集结地,更是情报战的“神经枢纽”。村中地下情报站暗藏于祠堂与农舍之间,党员们以贩货、走亲为掩护,将日军驻防、兵力调动、物资运输等情报精准传递。一次,日军计划突袭金萧支队根据地,情报员连夜翻山越岭,将情报送至“15间头”。根据地得以提前转移,日军扑空后恼羞成怒,纵火烧毁十余户民房,但村民的牺牲换来了抗日力量的保全。

大畈村的抗日历程,浸染着英雄的血与泪。黄昌贤,新新乡董村人,我党领导的“坚勇大队”战士,1943年参加革命,1944年7月牺牲于大畈;叶清光,大畈人,“坚勇大队”战士,1945年4月在大畈牺牲。1945年8月,日本投降的消息传来,大畈村敲响沉寂多年的铜锣。村民与战士相拥而泣,那片曾被日军威胁“踏平”的土地,终以不屈的意志赢得胜利。如今,“十五间头”老宅被列为红色教育基地,墙上的弹孔、会议室的木桌,静静诉说着当年的峥嵘岁月。

大畈,这片曾经以平坦土地孕育农耕文明的村庄,在抗战烽火中淬炼成革命的钢脊。它不仅是金萧地委的诞生地,更是浙东抗日精神的缩影。从情报传递到军事会师,从村民掩护到战士浴血,大畈以平凡之地书写了不平凡的红色传奇。今日,漫步于村中,青石板上仿佛仍回荡着抗日的呐喊,而那份“同仇敌忾、共赴国难”的精神,早已融入这片土地的血脉,成为后人永续传承的红色基因。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。