2025-07-12 04:05:02

来源: 无

“望老”,是复旦大学的教职员工对他们的陈望道老校长的尊称。陈望道于1920年进入复旦大学国文部工作,直至1977年离世,呕心沥血为复旦大学服务了半个多世纪。

为创建和发展复旦的

中国文学、新闻学科作出贡献

年仅29岁的陈望道,于1920年9月到复旦大学国文部后即开设了文法、修辞两门课程。1924年起,他又开设了美学、因明学和新闻学讲座等课程。1927年出任国文部主任后,他把原有的新闻学讲座扩充为新闻学专业,特聘名人讲授专业课程。因为有了这个基础,1929年他才有可能把国文部分成中国文学和新闻学两个系,从而为复旦创建了中国文学和新闻学两个学科。

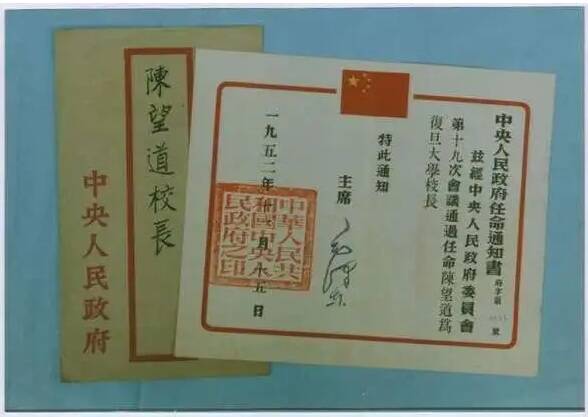

1952年,陈望道成为复旦大学校长的任命书

中国文学系成立后,陈望道出任中国文学系首任系主任。在复旦10年的文学教学生涯中,陈望道治学严谨,他把诸多课程讲义加以整理提高后,在1922年和1927年先后出版了我国第一部论述作文法的专著《作文法讲义》和我国最早探究形式美的论著《美学概论》,1930年又出版了我国第一部用白话文写作的因明学论著《因明学》。

陈望道还与朋友合开大江书铺,翻译出版了许多引进国外新文艺思想的著作。据不完全统计,这10年,陈望道在各种杂志和报纸上发表文章324篇。无疑,上述各项都为推动中文学科的发展作出了贡献。

1931年,陈望道因保护左派学生被逼离开复旦后,蛰居于上海公寓整理讲稿,于1932年出版了著作《修辞学发凡》,1940年秋经香港辗转回到重庆北碚,在复旦大学中文系任教。1942年起,陈望道出任复旦大学新闻系主任。为了办好新闻系,他提出了“宣扬真理 改革社会”的办系方针和“好学力行”的系铭。在课程设置上,他把哲学原理、伦理学作为必修课,希望学生学会辩证地看问题,具有逻辑思维的能力,同时增设了新闻采访、新闻编辑、新闻英语写作、新闻评论、报馆实习等专业课程,以培养学生的实际动手能力。在授课老师聘用上,除了邀请有办报经历的人当专职教师、邀请新闻名家为兼职教师外,还经常请于右任、邵力子、叶楚伦、王芸生等知名人士来校短期讲课,作专题报告、开座谈会等。

在培养学生方面,为了“充实新闻教学的设备和内容,使有志新闻事业的青年更能学以致用”,1944年6月,陈望道冒着炎热酷暑亲自上街发起募捐筹建“新闻馆”。当年9月1日,复旦大学新闻馆奠基。1945年4月5日,新闻馆开馆典礼隆重举行,陈望道在开馆典礼上发表了《新闻馆与新闻教育》的讲话。由于在新闻馆的收音室内随时可收听延安的新华社广播并广为传播,新闻系成了复旦的“小延安”。

1952年陈望道与新闻系教师在新闻馆前合影

在他的主持下,短短几年新闻系有了很大的发展。1941年,报考新闻系的学生为32人,仅占了那一年报考复旦大学学生数497人的6.4%;当年新闻系录取15人,也就是说,每两人中就能录取一人。而办学4年后的1945年,报考新闻系的学生增为479人,占了那一年报考复旦大学学生数2133人的22.5%;而当年新闻系仅录取17人,也就是说,每28人中才能录取一人。陈望道为复旦新闻系的发展壮大作出贡献。

1955年12月,经陈望道提议,复旦大学语法、修辞、逻辑研究室成立,这是全国高校中最早成立的一个语言研究中心,由陈望道亲自主持。这个研究室就是今天复旦大学中国语言研究所的前身。在2011年纪念陈望道先生诞辰120周年学术研讨会上,时任中文系主任的陈思和教授说:望道先生“创建了中文、新闻两个系”,望道先生不仅是新闻系的实际创始人,也是中文系的“创系元老”。

在校领导岗位上27年

1949年7月,陈望道受命出任复旦大学校务委员会副主任委员,因为主任委员张志让另有安排去了北京,实际上从1949年开始,陈望道就全面主持复旦大学的工作。1952年,毛泽东主席正式任命陈望道为复旦大学校长,这样,从1949年至1977年,“望老”在校长的岗位上整整27年。

陈望道主持工作后的1950年,根据市里的统一安排进行了第一次院系调整,1952年又进行了第二次更大规模的院系调整。复旦大学的法学院、商学院和农学院全部调出,而华东地区的浙江大学、交通大学、南京大学、安徽大学、金陵大学、沪江大学、震旦大学、大同大学、光华大学、大厦大学、上海学院、中华工商专科学校以及中国新闻专科学校等18所大专院校的有关文、理科系则并入复旦大学。

复旦大学51周年校庆及第三次科学讨论会

18所大专院校文理科形成的复旦大学,因各校有各校的传统和校风,教授们也个性迥异,要把这样多样化的文化背景融合到一起,实际是非常困难的,如果没有一个有资历有声望的校长,实在难以振臂一呼凝聚人心。身为校长的陈望道坚信“以人为本”的信念,亲自去火车站迎接因院系调整调入复旦的外校名教授,找复旦老教授谈话,让贤给调入的教授出任教务长、系主任。在1952年秋季的开学典礼上,陈望道还作了一次长篇演讲。他不但讲了新复旦的教育方针、培养目标,更对全校师生员工提出了殷切的期望。这次演讲无疑是一次大动员,大大调动了全校师生员工的积极性。

在办新复旦的过程中,为办校务,陈望道提出了“在党委领导下的校长分工负责制”的办校方针,并成立了校务委员会作为学校的最高权力机构。为办教务,陈望道提出了集体办学的思路,在全校各系成立了学科教学研究组(简称教研组),全校教师都被编入各系的学科教研组内。教研组在系主任的领导下工作,负责编制教学大纲、编教材和对青年教师的培养。

对于复旦这样一所文理科的综合性大学而言,校务办了,教务办了,还必需搞科学研究。学校专门成立了科学研究处(简称科研处),同时鼓励各系也成立自己的科学研究组(简称科研组)。在这一思想的指导下,复旦大学从1954年开始,在每年校庆的同时举行科学报告讨论会。

陈望道认为,校务办了,教务办了,科学研究也开展了,一个学风和校风的建设问题。为此,复旦大学在1961、1962和1963年的三年时间里,曾先后多次讨论学风和校风的建设问题。尤其是1963年3月26日,他更是主持召开了一次在复旦校史上堪称空前的专门讨论学风的校务委员会扩大会议。

在20世纪五六十年代陈望道一系列比较前瞻的正确决策的指引下,复旦一跃成为教育部指定的全国重点大学。

复旦人心中的“魂”

在复旦的校园内,当年所有的师生员工随时都可以看到老校长的身影,他因此与复旦员工广结朋友。

一天,笔者因为实验室需要增配钥匙去学校后勤部门,想不到一位师傅一眼就认出了我,问我:“你是不是陈校长(指陈望道校长)的孩子?”我说:“是啊,你怎么会认识我?”师傅说:“我来复旦前曾经去你们家帮忙配过钥匙的,那时你还小啊。”我问:“那你又是怎么到复旦来的呢?”师傅说:“那就要谢谢陈校长了。我本来是在马路边摆摊帮人配钥匙的,一天陈校长看到说,我年纪大了,不管刮风下雨每天都要在外面帮人配钥匙,太辛苦了,学校也正需要这样的人,问我愿不愿意到复旦来工作,就这样,我进了复旦。”闲聊中,师傅已帮笔者把钥匙配好了。1977年10月29日“望老”离世,参加葬礼的队伍达2500人之多,从照片可见,排在队伍最前面的很多都是复旦最基层的员工。

在复旦,凡学校的事,陈望道都尽心尽力。1950年,复旦校名用的是毛泽东写给周谷城信封上的“复旦大学”四个字,陈望道认为还是请毛泽东亲自为复旦题写校名为好,为此,他亲自给毛泽东写了信,又利用去北京开会的机会托人请毛泽东为复旦校名题词,现在的“复旦大学”四字就是毛泽东主席亲自为复旦题写的校名。

另外,还有两件事,老复旦人家喻户晓。一是陈望道资助建校门的事。1965年,为庆祝复旦建校60周年,学校决定建邯郸路220号新校门,需要2万多元,学校却只有1万元的投入,为此陈望道拿出了自己多年积攒的1万多元稿酬,这在当时是一笔不小的数目。

二是解决了复旦划归市区的问题。笔者清楚地记得,20世纪70年代初的一天晚上,几位复旦老师来第九宿舍51号陈望道寓所,说有事要见陈校长。我安排他们在客厅坐下稍等,然后上楼告诉父亲,后来我才知道几位老师是来向校长反映情况的。在那个年代,国家供应十分困难,买粮要粮票,买肉要肉票,买什么都要票。而复旦因为未划归市区,不论粮油还是副食品供应都比市区要差,发的票也会少许多。因为未划归市区,也给复旦教职员工子女读书、升学、就业带来很多困难和不便。为此,身为一校之长的陈望道,多次向市有关部门反映复旦员工的这些实际困难,希望能尽快解决,并提出希望将复旦划归市区的要求。对于当时有近1万多名师生员工的复旦,上海市政府觉得十分为难,但陈望道还是不断向上面反映,直至他病危弥留之际,市有关领导去医院探望,问他有什么要求时,他再次提出:“我个人没有什么要求,只是仍然想为复旦说句话,请一定解决好把复旦划归市区的问题。”在他去世后不久,这一问题终于得到解决。

“望老”在复旦半个多世纪,他的人格魅力,已为复旦人所共识。现今,邯郸校区有一条横贯东西的望道路,望道路理科图书馆对面有一个望道广场,广场中央竖有一尊“望老”的半身铜像。此外,复旦还有“望道研究院”、马院“望道班”等实体,和《共产党宣言》展示馆(陈望道旧居)爱国主义教育基地对外开放。“心有所信,方能行远”,是“望老”的初心,也是复旦人心中的“魂”。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。