2025-07-15 09:29:57

来源: 无

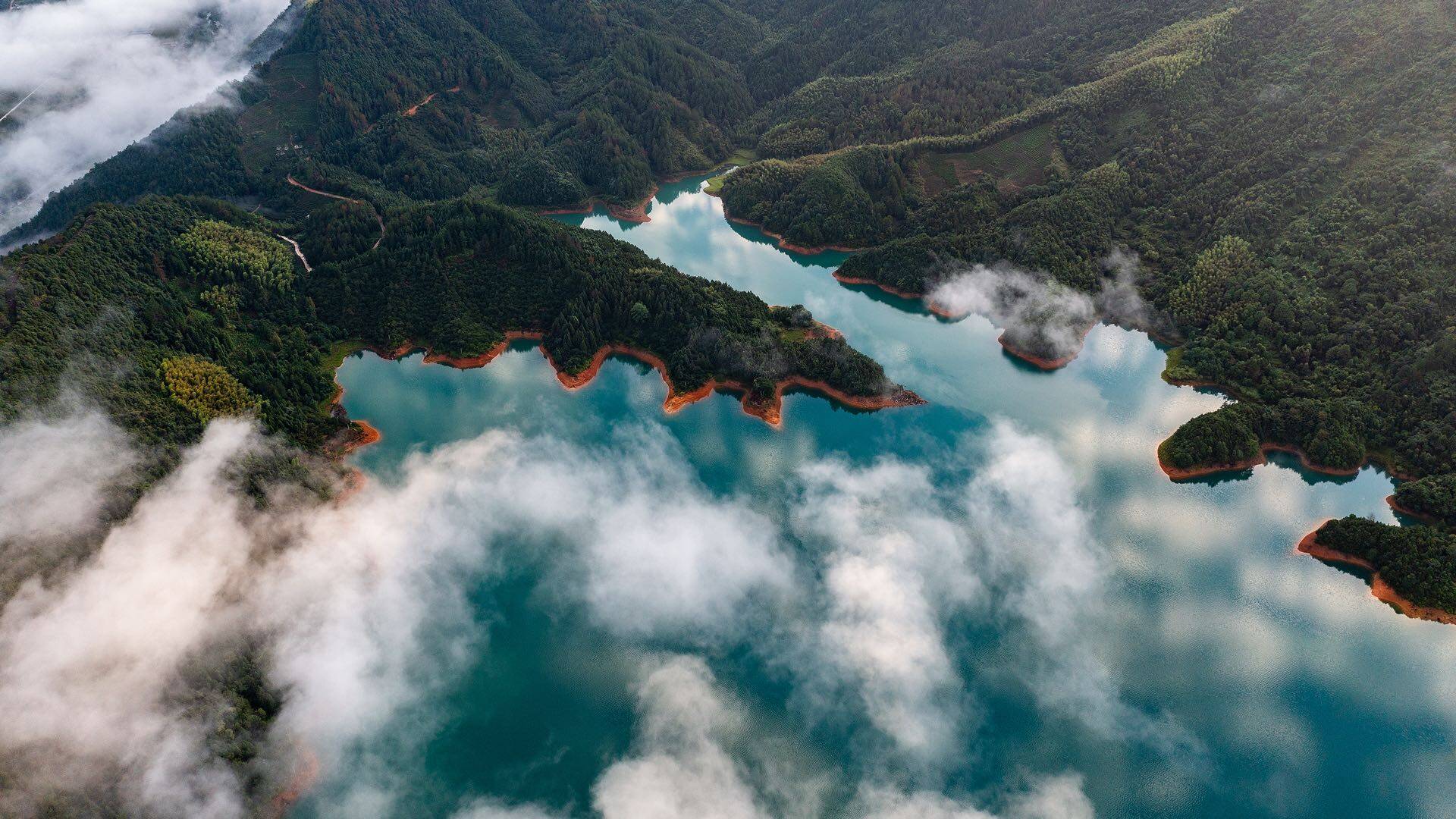

大自然是浪漫的制造者,在世间的各个角落里埋下伏笔。那些藏进四季的故事,融进天地的秘密,都有属于自己的物语。《金华晚报》推出“自然物语”专栏,介绍金华的春华秋实夏种冬藏,如果你也热爱大自然,请与我们一起分享。

金华山林深处,生命正悄然上演着古老智慧。金华拥有野生动物480多种,其中国家重点保护野生动物超过100种,是名副其实的生物多样性富集地,而婺城南山省级自然保护区已经记录到了284种野生脊椎动物,其中包括不少“国宝”。比如国家一级保护野生动物中华穿山甲、黄腹角雉、白颈长尾雉、黑麂,还有国家二级保护野生动物白鹇、中华鬣羚等26种。

“山野精灵”深谙自然之道:当人类在空调房中避暑时,它们正运用祖传的生存智慧或潜入清凉洞穴,或选择晨昏活动,在密林深处悄然书写着千万年演化的生存法则。

当夜幕悄然降临,一个身披独特鳞甲的身影,开始了它的“夜间巡逻”。被誉为“森林卫士”的穿山甲,正利用极其敏锐的嗅觉,一步步搜寻着白蚁的踪迹。浙江省野生动物生物技术与保护利用重点实验室主任郑荣泉介绍,一只成年穿山甲一日便能精准捕食上万只白蚁,默默守护着森林的健康。

这位“森林卫士”可以为自己打造绝佳避暑空间。根据季节变化,它能为自己量身定制洞穴,这个绝佳庇护所通常建在通风的高坡,可以抵抗夏日的酷热。当洞中的清凉也难以抵挡滚滚热浪时,穿山甲便会施展其标志性的“狗刨式”泳技,穿梭在溪河之中,寻求清凉。它身上的鳞甲就是“救生衣”——鳞片向内翻卷形成空腔,残余的空气为它增大浮力;它的尾巴就是“船桨”,有序摆动,像是“涡轮加速”,使其在水中畅游。

还有一种动物,靠枯枝落叶下和岩石缝隙这样的“纳凉地”避暑。溪涧里,一个小不点正快步爬行,它就是国家保护动物义乌小鲵,1985年首次发现于义乌,因而得名。因其鱼类身躯却生四肢的奇特外形,被当地人称为“四脚怪鱼”。它虽身长不过一掌,却深谙利用环境的极致智慧:在炎炎夏日,它的避暑方式是灵巧地钻入枯枝落叶层的深处,或挤进岩石缝隙隐蔽的角落,精准定位“纳凉地”,保持自身水分,堪称“微环境大师”。

茂密的山林中,一抹雪白身影宛若林中仙子,这正是李白诗中所咏的鸟儿——白鹇。“白鹇白如锦,白雪耻容颜。”诗句传神地描绘了雄性白鹇羽毛的洁白无瑕与高洁气质。

被誉为“林中仙子”的白鹇常常结群活动。“就像人群一样,成员多了,发现危险的眼睛也就多了。”浙江师范大学生命科学学院副教授叶铎形象地解释,“有时,几个家庭会形成一个群体结构。繁殖期间,亲鸟们会共同站出来保护雏鸟。”

正值盛夏,白鹇忙着向高海拔地区迁徙,这是它们为躲避酷暑和寻找合适食物作出的努力。面对金华四季分明的环境,白鹇们掌握着“垂直迁徙”的生存智慧。叶铎说:“它们会根据气候和食物条件,灵活地调整栖息高度:夏季向高海拔区域迁徙,冬季则向低海拔区域移动。”

更多时候,白鹇选择在池塘边一边散步一边饮水,与其他野生动物上演“同框避暑”、乐享清凉的和谐画面。

随着夏季野生动物活动愈加频繁,人与动物相遇的几率也在增加。人与动物是否找到了和谐相处之道?

“人与动物和谐共生,核心是距离,应保持有距离地关注,为它们提供不被打扰的爱。我们保护它,不是为亲近,而是让它们在自己的世界里活得更好。”婺城南山省级自然保护区管理中心工作人员庄前进说。

金华目前已经有了众多野生动物的栖息地和“避风港”,成功创建省级以上自然保护区3个,省级以上湿地公园12个,市级以上森林公园26个,省级以上湿地公园数量位居全省第一。

婺城南山省级自然保护区管理中心还专门建设了濒危动物保护基地,设立长期监测样地,使用红外监测仪、无人机等设备,建立网格化监测体系。庄前进说,南山省级自然保护区内有20名护林员,他们用双脚丈量林地,默默守护着野生动物的安全。

“在巡逻过程中,需要时刻关注沿途是否有野生动物留下的痕迹,前段时间发现几株被啃吃过叶子的藤蔓后,我们布设红外监测仪,拍到了国家二级保护野生动物中华鬣羚,我们就好似森林的‘拍客’。”李樟生是南山自然保护区护林员之一,在他布置的红外监测仪记录下的影像中,还曾出现中华穿山甲在月光下“巡逻”的身影。

据介绍,穿山甲的种群数量下降很大,已被列为极度濒危物种。为摸清穿山甲行踪,南山省级自然保护区的工作人员365天无声守护着。

今年3月,保护区的红外监测仪首次拍摄到一对野生中华穿山甲在繁殖期共筑“爱巢”。说起这次捕捉到穿山甲影像的经历,南山省级自然保护区资源管理科科长熊峰感慨万分:“我们翻山越岭,寻找洞穴,在布置了百余台红外监测仪后,从几万张照片中寻找穿山甲的踪影,第一次拍到了新生小穿山甲趴在母亲背上回巢穴的画面。”

在工作人员留存的影片中,可以清晰地看到:深山洞穴里的两只穿山甲正在将树叶挖到洞穴布置产房,这是它们繁育筑巢的行为。

“从交配、生产到繁育的行为持续了20天左右,然后,一只新生小穿山甲就活蹦乱跳地出现了,再过三四个月,红外监测仪捕捉到了大穿山甲‘带崽觅食’的画面。”熊峰激动地说,“这样的发现表明,穿山甲的种群正在不断扩大,是良好繁育的迹象,这无疑令人欣喜。”

“野生动物救助需要专业护航。”浙江省野生动物生物技术与保护利用重点实验室主任郑荣泉表示,“发现野生动物受伤时,应尽快联系公安机关或市野生动物保护管理站,不要随意放生野生动物。遇见受伤、病弱、幼小等野生动物,可以及时拨打110;尽量避免与野生动物近距离接触,不要将野生动物当做宠物养殖。”

救助野生动物也有一套精细化的流程,在金华动物园救护中心、浙师大野生动物重点实验室及穿山甲繁育基地,工作人员积极投身到对野生动物的救助行动中,累计救助野生动物5000余只。

“以救护穿山甲为例,应先在救护中心检查身体,对外伤进行简单处理,观察1~2天之后,如没有特殊情况再由救助中心进行放归,市民不能私自放归。如穿山甲受伤情况比较严重,还需要在救助中心进行专门治疗,救护团队会对其进行寄生虫清理,观察穿山甲总体情况是否平稳,能否自主进食,生命体征是否良好等。在救助过程中,工作人员会详细记录每一只穿山甲的身体状况,建立专属档案。”金华陆生野生动物救护中心工作人员说,最终,救护团队在观察周围的环境后确定放归点位——他们将卷成一团的穿山甲放在地上,穿山甲在确认周围没有危险后,慢慢舒展开蜷缩的身体,并开始四处爬动嗅闻,最后消失在放归人员的视野中。

当盛夏热浪来袭,气温攀升,“山野精灵”们纷纷亮出祖传的避暑绝技,在密林深处上演着自然界的生存法则。而人类也用自己的方式,为生命守护留出最适当的距离。

(图片由南山自然保护区和浙江师范大学生命科学学院提供)

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。