2025-07-22 04:04:04

来源: 无

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。这个暑假,就读同济大学即将升大二的学生杨一帆跟随老师来到金华,寻访同济大学在这里的旧行迹。

“我参加过学校讲述历史的戏剧《同舟共济》演出,其中讲到同济在抗战期间迁到了四川李庄镇。当时我对西迁这段历史很好奇,去找资料,发现西迁第一站原来是金华。”杨一帆说。

金华这座浙中古城,因此在许多同济师生心中有着特别的位置。同济大学即将在两年后迎来120周年校庆,同济档案馆计划在此之前走访西迁路上各个办学地点,重新梳理档案史料,形成文字成果,并制作一批新媒体作品。属于校宣讲团的杨一帆就这样被纳入了这次来金寻访的名单。

【酒坊巷、雅堂街、天宁寺,都有同济遗踪】

“这次金华之行,让我们把资料上的一个个地名,化作了眼前的实景。”同济大学档案馆老师刘丽娟说。

在同济的校史上有这样的记载:1937年8月,淞沪会战爆发,同济大学吴淞校区在日寇的持续轰炸中被毁。不久,上海局势日益恶化,无法正常办学,学校当局决定从上海迁往浙江金华。学校借用龙游银行(解放路174号)房屋作学校总办公室和图书馆,借用金华中学(酒坊巷)和作新中学(雅堂街南芝麻山巷,芝麻山头,原浙婺小剧场)校舍作上课教室,在石榴巷章氏宗祠、中山公园(天宁寺)等处储藏机械仪器。

拍摄视频

当时,同济大学甚至考虑今后长长久久地在金华办学下去。时任校长翁之龙曾指派人去测量罗店镇附近一块四五百亩的丘陵地的地形,打算新建校舍。参与具体测量工作的助教纪增觉后来成为该校教授。他在回忆文章中说,翁校长面对罗店美景赞叹不已,甚至考虑退休后在此颐养天年,翁校长还给人写信说:此地有双龙洞,“将终老于斯矣”!

拍摄宣讲内容

7月17日,“同济大学金华办学旧址寻访团”来到我市,他们来到金华第一中学旧址(今太平天国侍王府纪念馆)探寻同济大学在侍王府办学历史。其间,他们与金华市文物保护与考古研究所所长赵威、副所长芮空空及胡步蟾之子胡丰、金华市地方志办公室原主任袁朝明等专家学者进行座谈交流,并在他们的陪同下参观了太平天国侍王府纪念馆。第二天,他们拜访金华市委党史研究室,与金华市委党史研究室主任范卫东就资源共享、合作开展研究达成共识,并来到双龙洞找寻同济大学师生迁往金华时的足迹。第三天,他们在芮空空的陪伴下前往酒坊巷、鼓楼里、天宁寺、天长巷、石榴巷、四眼井巷、斗鸡巷等地寻访当年同济大学金华办学旧址,及周恩来总理在金华抗战的足迹……

【迁离后,不少同济学生留在金华救亡图存】

同济大学在金华办学的时间并不长。1937年11月,上海沦陷,日军进逼杭州,空袭金华。同济大学不得不离开金华,迁往江西赣州。此后又一次次迁校,经湘、粤、桂、滇、川等省和越南,于1941年春迁至四川南溪县李庄古镇,才恢复了相对安定的教学。

然而,在这短暂的办学中,同济师生们却以自己的力量,给金华留下了抗日救亡的星火。

同济大学迁来金华,中共上海党组织指示中共同济大学特别支部汪海粟、朱惟善(又名朱枫)等,到金华开展抗日救亡运动。他们以同济大学学生救国会为基础,组织了近300人的同济学生战时服务团(团部位于斗鸡巷4号),组织歌咏队、剧团和宣传队,教唱抗日歌曲,张贴抗战标语、漫画,散发党的《抗日救国十大纲领》印刷品。一部分学生组成医疗救护小组,救死扶伤。

拍摄宣讲内容

当学校迁离,中共同济大学特别支部留下了20多名中共党员和进步学生在金华工作。

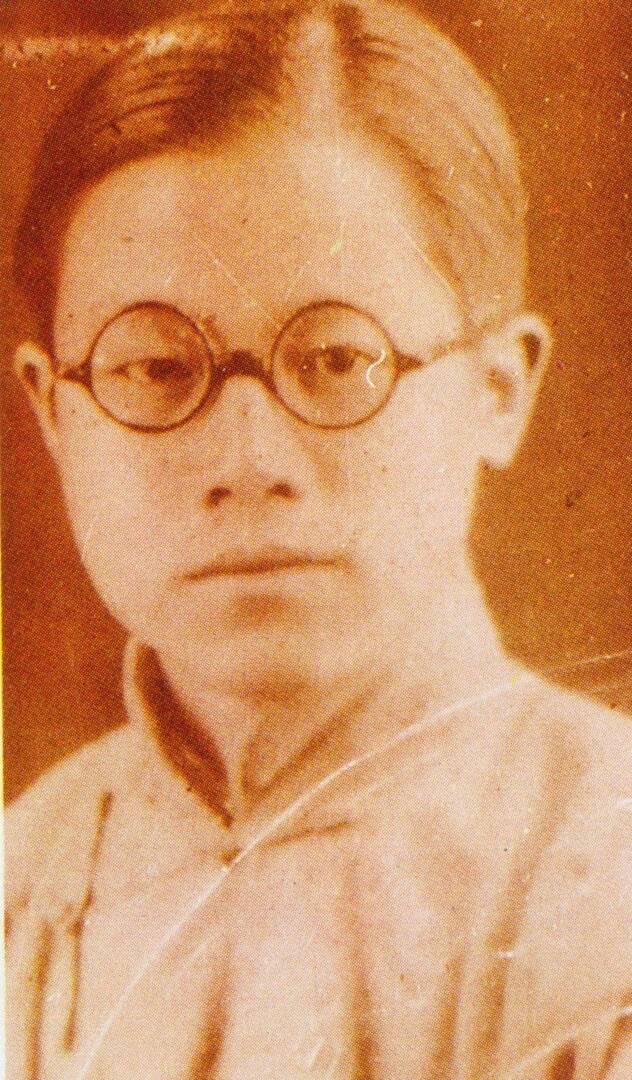

尤其值得一提的是同济医学院学生刘宗歆,他从江西返回金华救死扶伤,最终牺牲在义乌。

刘宗歆在江西吉安完成毕业考试后,报名参加了中国红十字会救护总队,在该会所属金华大队第6中队第67医疗队任医师,奔赴抗战前线。1938年6月11日,他在家书中写道:“我现在又加入红十字会医疗队了。大考已完,成绩还满意。两三天后,就动身到金华去。金华现在比较是算前方了,伤兵很多,没有好医生来救护……金华现在虽然比较危险,但我们仍是前去,多少人被枪杀了,多少财产土地被毁灭、劫去了,难道我个人的生命,还要过分重视?我很高兴到前方去。”

刘宗歆

1940年起,日本军队先后在浙江、湖南部分地区散布鼠疫细菌。1941年秋冬,义乌发生了鼠疫。刘宗歆临危不惧,立即请战,率医疗队前往义乌。在救治患者的过程中,刘宗歆本人也被感染,于1941年12月30日抢救无效去世,年仅29岁,《东南日报》刊发快讯《义乌鼠疫益烈 红会队长刘宗歆殉职》。1986年,民政部向刘宗歆遗属颁发了“革命烈士证明书”。2015年,中共中央宣传部宣传教育局主编的《重读抗战家书》由中华书局出版,刘宗歆致妻妹书被收入其中。

【珍惜当年历史再续金华之缘】

“我们从上海过来是坐高铁,一个多小时就到了;而当年的同济学子可能要坐很长时间的车,可能还有很长时间的徒步,克服了那么多困难继续学习,继续做科研,继续在党组织领导下号召群众一起抗战,他们的意志力值得我们崇敬。”同济大学德语、政治学与行政学双学位学生丁靖轩说。

同济大学马克思主义学博士郭静文是校史馆的讲解员。这段西迁的校史,她早已在一次次讲解中烂熟于心,但实地走过当年办学的地方,想象当年的同济师生们是如何辗转多地、继续上课,想象中华民族为了保留文脉而作出的种种努力,会不禁感动,告诉自己好好珍惜如今和平的求学环境。

“当年那些同济学子,与现在的我们年纪相若,我能体会到当时那些年轻人对于国家快要灭亡的担忧和愤慨,他们想要去做点事情。”杨一帆说。在实地走访的过程中,他所研读的史料逐渐鲜活,对那些学长们离开学校、投入抗战的选择更加感同身受。

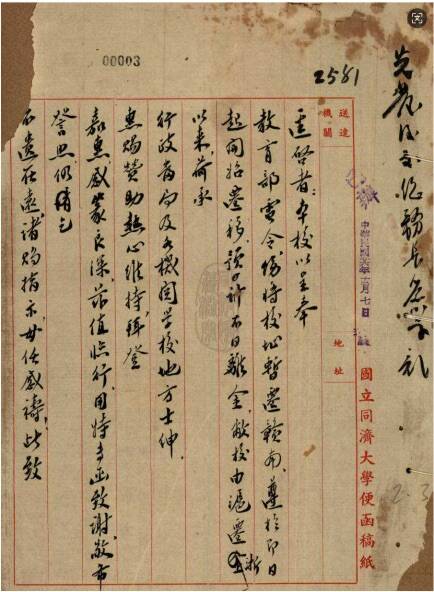

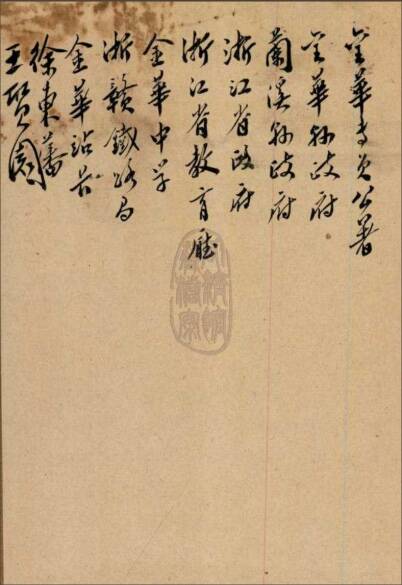

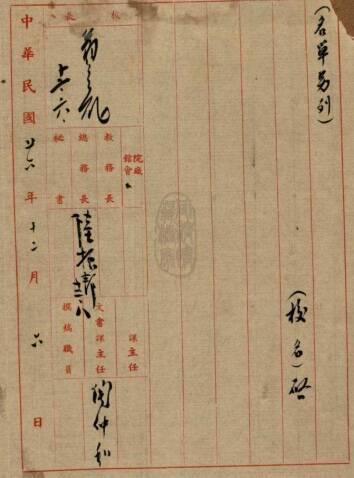

抗战时期同济大学致金华各界感谢信

同济大学档案馆的年轻老师丁小楹最感动的则是当时的同济大学校长翁之龙与金华中学校长方豪之间的几封信。

当时金华中学已迁往澧浦、蒲塘等地办学,校园暂时空置,所以同济借用金华中学校园上课。翁校长看学生去宿舍需要绕路,希望方校长同意,在靠酒坊巷的侧门处开门,他给方校长算时间:每次从住处到学校往返至少要花半小时,中午和晚上吃饭又得回住处解决,每天光是往返就要跑四次,总共得花一个多小时。一个学生是一个小时,几百个同学的时间加起来,每天就是几百个小时;要是按月、按年算下来,浪费的时间就更惊人了!

这些词句,让今天的年轻人会有一种很亲切的感觉。在这些细节中,既能感受当时办学的艰辛,又能感受到两位校长对学生的拳拳之意。这样的细节,在校史档案中还有很多。比如学校如何解决这么多人和物的迁徙难题,可以从一封封往来求助的信中看出;学生们离开金华的仓促,可以从他们家里寄到金华却又不得不请金华邮局转寄江西的包裹中看出;同济大学离开金华时,特地致函感谢金华各界,这是一种混杂着感激与不舍的深情。

同济大学档案馆副馆长、校史馆馆长章华明感叹的则是,在寻访的过程中,很多金华人都已经不知道同济曾在金华办学的这段历史了。他希望,如果有机会,能够在金华展出这些史料,让更多人知道那段岁月,以及校地之间的这份情谊。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。