2025-07-22 23:02:19

来源: 无

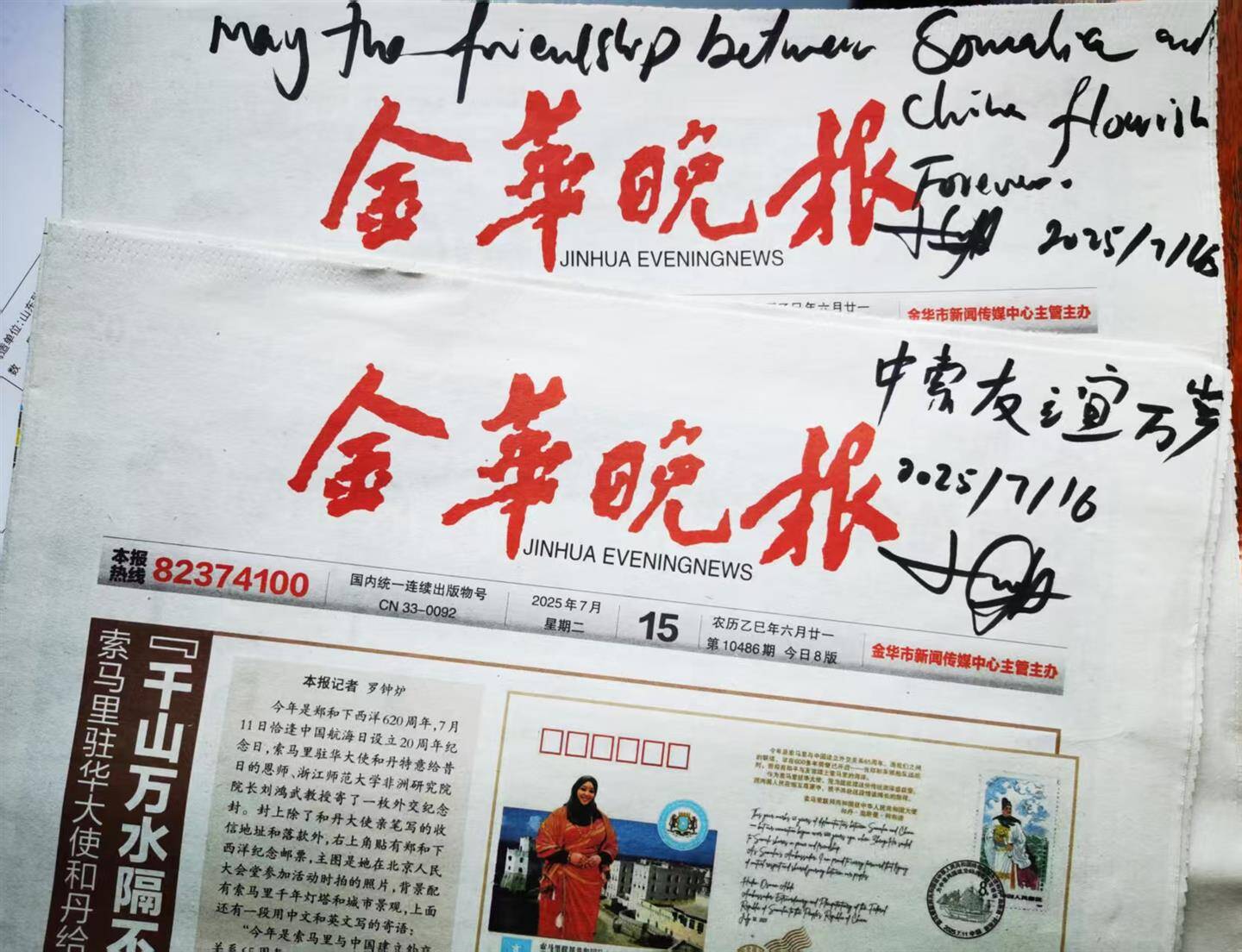

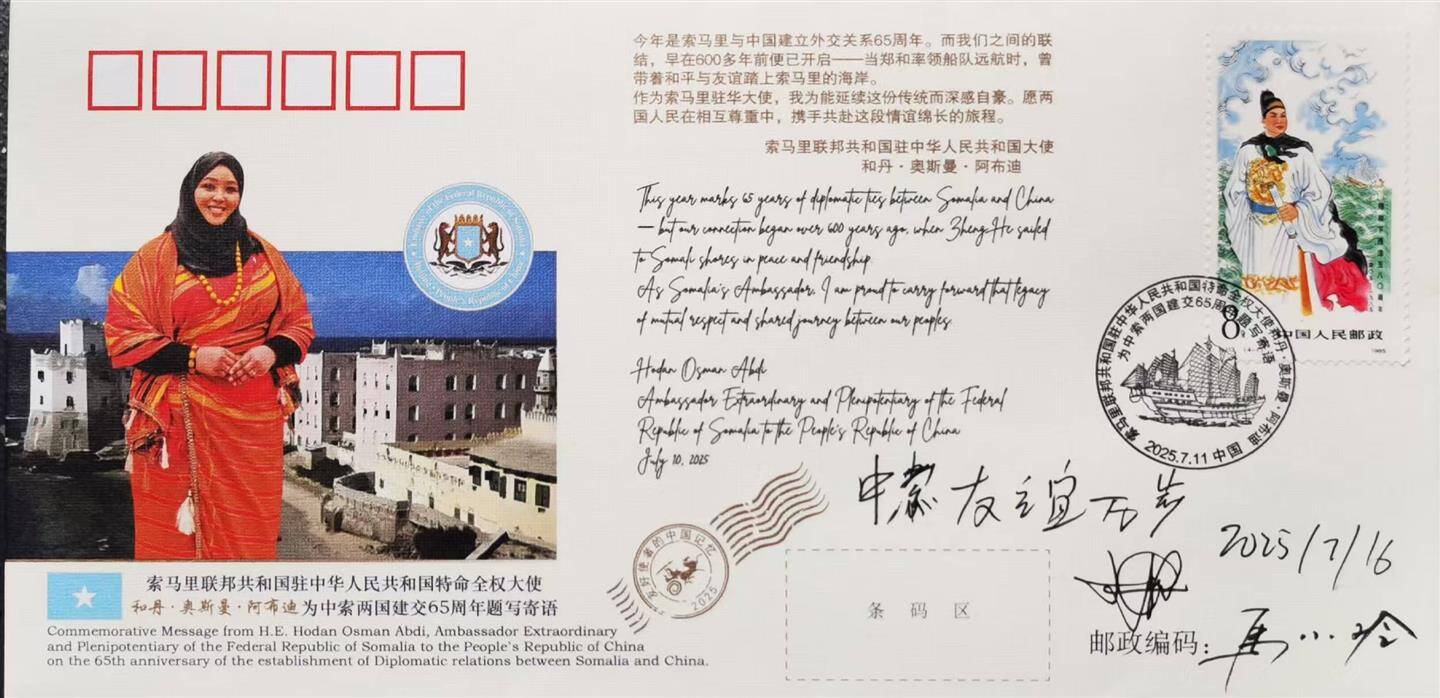

7月15日,《金华晚报》头版转二版刊登了《索马里驻华大使和丹给浙师大恩师刘鸿武寄外交纪念封:“千山万水隔不断绵长的中非情谊”》报道。这篇报道让和丹大使格外开心,第二天收到报纸后,她欣然在头版报头旁用中英文写下“中索友谊万岁!”几个大字。

“这份《金华晚报》是中索友谊的一个见证,要好好陈列在我们大使馆即将装修完工的展陈厅内。”和丹大使吩咐身边的工作人员,一定要把《金华晚报》保存好。

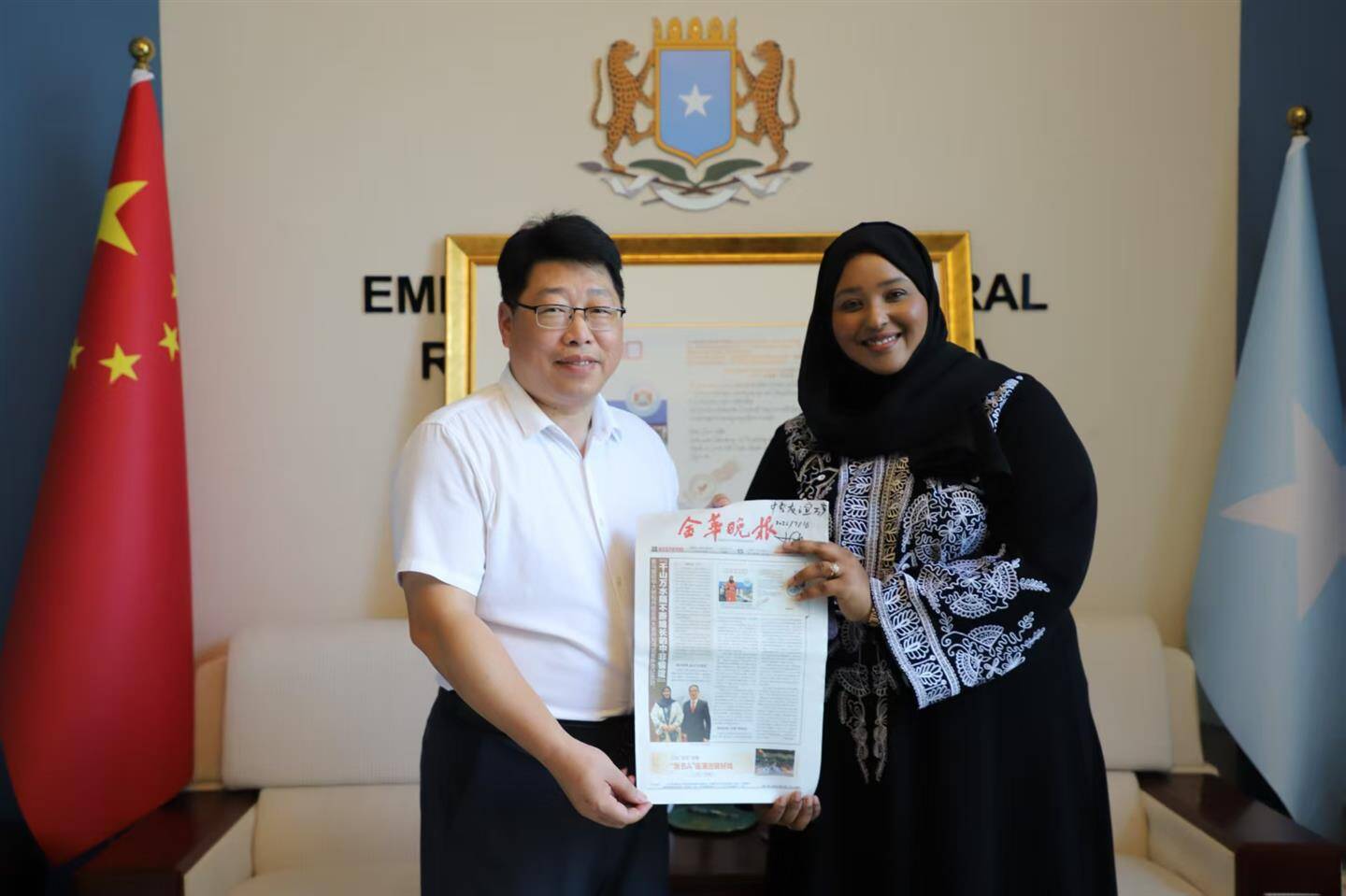

7月16日下午,和丹大使邀请“友好使者的中国记忆”纪念封设计者马小玲和本报记者等人一起前往索马里驻华大使馆。她拿出一叠外交纪念封,逐一签上自己的名字,现场送给每一位来访者。

“今年正值郑和下西洋620周年暨中国与索马里建交65周年,这枚纪念封不仅设计精美,更承载着中索两国跨越六个世纪的深厚情谊。从郑和舟楫远航非洲东海岸,到两国携手并肩、共克时艰的今天,中索友谊早已根植于历史,历久弥坚。”和丹大使说,没想到这枚小小的纪念封和金华晚报的这篇报道影响那么大,前几天她把相关的报道内容和纪念封转发到朋友圈后,引来很多人的点赞。许多浙师大的同学和老师也都给她留言,希望能收藏这份报纸和这枚纪念封。

外交部集邮协会原秘书长马小玲长期致力于外交封的原创设计,20余年来创作了近千枚纪念封,记录了中国与世界交往的重要时刻。和丹大使告诉马小玲:“此次特别为中索关系打造的纪念封,既体现了高度的专业水准,更饱含深情厚谊。我们将郑重珍藏这一极具意义的礼物,并视其为中索友谊的又一珍贵见证。”

1960年12月14日,中国与索马里正式建交。在中索建交65周年之际,和丹大使希望马小玲能再帮忙设计一枚外交纪念封,来充分展示600多年来两国人民友好往来的深厚友谊。

和丹大使把金华当作自己的第二故乡,从2005年开始,她在浙江师范大学读大学本科和硕士;从浙江大学读完博士毕业后,又重新回到浙师大非洲研究院工作,一直到2019年才回到索马里。去年11月,和丹担任索马里驻华大使。

和丹大使非洲感谢金华人民对她的养育之恩。“金华人很友好善良,金华的小吃很好吃,金华的水有点甜。在金华,一年到头有吃不完的水果,我特别喜欢金华佛手的清香......”说起金华的好,和丹大使如数家珍,越说越自豪。

和丹大使特别感谢金华市委书记朱重烈在中非合作论坛峰会浙江专场吹风会上讲述了她在金华求学成才的故事。去年9月4日,朱重烈向来自世界各地的100多家媒体记者说,索马里的“80后”女孩和丹,在浙江师范大学留学,成功考取浙江大学博士研究生,学业有成后加盟浙师大非洲研究院。她联合执导、本色出镜了人文纪录片《我从非洲来》,并将这部纪录片带到伦敦大学演讲,引发热烈反响,生动呈现了非洲人融入中国并实现自我价值的奋斗故事。这也是金华加强对非人才培养的真实写照。

这几年以来,和丹充分汲取中国经验,为索马里政府就本国经济发展、政治传播、妇女就业与青年创业能力提升等方面提供了很多建议。去年10月,她还在索马里国家通讯社发表了《索中关系:历史联盟演变为战略伙伴关系》等文章,强调中国的投资可以帮助非洲国家提升农业发展和基础设施建设能力。

在和丹大使看来,金华与非洲虽相隔万里,但交流合作源远流长,是浙江对非合作的“桥头堡”。这些年,金华正在持续深化对非经贸、人文、教育等领域交流合作,全力建设中非经贸文化合作交流示范区,打造了中非合作“金华样本”。

“我们索马里资源非常丰富,但目前都还没有很好地开发。尤其紧缺的是基建、水、电、路等。光伏电站很有潜力。”和丹大使想通过更多途径宣传推介索马里,也欢迎“第二故乡”金华的投资者去大使馆做客,共话合作发展,再续友谊新章,携手向世界传递中非友好的金华声音。

今年是金华晚报创刊30周年。和丹大使说,金华晚报是一份非常好看的地方报纸,她在浙师大工作时经常看。当年,非洲交流博物馆和非洲博物馆的很多活动都在晚报上有报道。“祝金华晚报越办越好!祝广大读者开心快乐!”临别时,和丹大使送上了满满的祝福。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。