2025-07-25 11:24:12

来源: 无

本报6月27日报道了知名演员、导演英达的外婆应令言是永康人,她是民国时期为数不多的读过大学、熟谙英文、投身女性解放运动的大家闺秀。有读者看了这篇文章后留言,民国时期金华值得一写的名门淑媛还有不少,新闻先驱邵飘萍的长女邵乃贤就是其中一位。

“铁肩担道义,辣手著文章”的邵飘萍是金华人的骄傲,他的生平很多人都比较熟悉,但他子女的情况一般人不清楚。有关邵乃贤,目前能找到的资料并不多,记者多方搜求,拼出了这个“金华小囡”的一生轨迹。

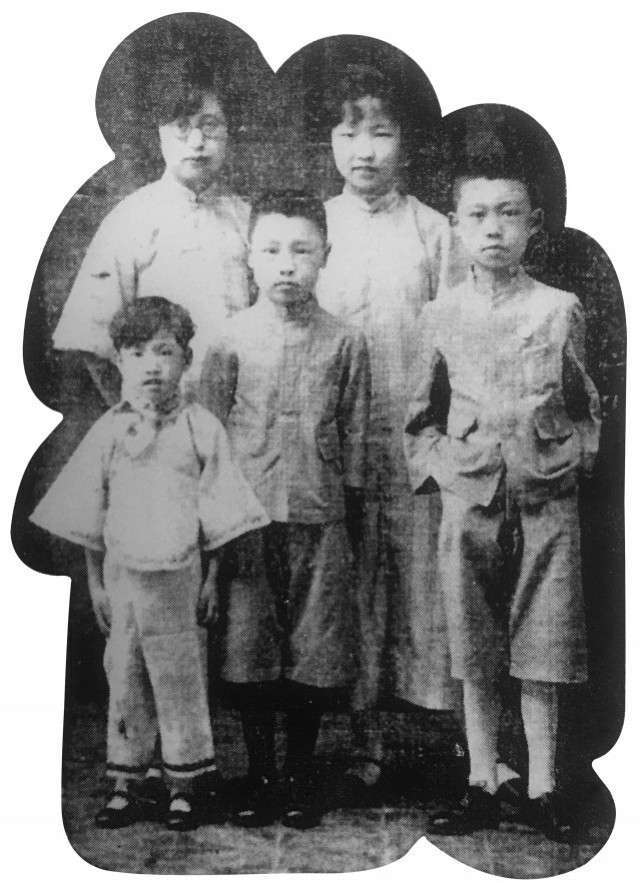

邵飘萍子女合影,后排左一为邵乃贤

她是邵飘萍的

第一个孩子

邵飘萍共有5名子女,三女二男,女儿分别名叫乃贤、乃偲、乃奇,儿子名叫贵生和祥生。

根据邵飘萍曾侄孙邵诚民咨询家中老人得知,1908年,邵飘萍因父母之命,与父亲好友沈春清的女儿沈小乃结婚;1910年,他们的长女姣姣出生,小姑娘后来取了个大名,叫作邵乃贤。

邵乃贤3岁时,邵飘萍辞去在金华中学(现金华一中)的教职,到杭州主编《汉民日报》,开始了他“一代报人”的职业生涯。也正是在这一年,邵飘萍与汤修慧经自由恋爱后结婚(根据当时习俗,邵飘萍被过继给伯父,依“一子承祧两房”的规则,可以娶两房正妻)。

汤修慧是一位奇女子。她不但是我国最早的女记者之一,也是邵飘萍办报的得力助手;邵飘萍一次次被囚被逐,她都奔走营救;邵飘萍牺牲后她独自支撑《京报》多年。在家庭方面,她不但是邵飘萍的爱妻,也是邵家内务的主持者,更以开阔胸襟维系家族和睦——她主动向邵飘萍提出,把沈小乃和孩子接到北京一起生活。她们同住《京报》馆内,共带儿女,后来沈小乃还把次子祥生正式过继给未曾生育的汤修慧。

民国著名报人包天笑《钏影楼回忆录》一书中的《回忆邵飘萍》一文说:“修慧无所育,这原配太太却生了一个女孩子,玉雪可爱,修慧非常爱她,视如己生。”

邵乃贤16岁时,父亲邵飘萍遇害,依靠汤修慧的能力,全家人生活依然不错。在汤修慧支持下,她与妹妹邵乃偲都进入北平师范大学附中读书,跟钱学森、李健吾成为校友,她还有了个英文名字叫海伦娜(朋友们也称呼她海伦、海纳、海娜)。

作为当时的城中名媛,邵乃贤不但与弟弟妹妹一起登上过京报馆出版的《图画周刊》,还与林慰君(与邵飘萍并称“青萍白水”的林白水之女)一起登上了1933年9月的天津《北洋画报》。

身为“一代报人”的女儿,邵乃贤文采飞扬。这可以从她评价民国女作家石评梅的一段话中看出:“她生来是一道大江,你只应疏凿沙石让她舒畅地流入大海,断不可堵塞江口,把水引去点缀帝王之家的宫殿楼台……”

汤修慧和邵乃贤母女

她是石评梅

最信任的朋友

如今,邵乃贤留下的资料,很多都与石评梅有关。两人有师生之谊,在石评梅担任北平师范大学附中老师期间,邵乃贤正在该校就读。石评梅曾经在文章里写:“朋友中贤最知道我。”

石评梅(1902—1928),现代著名诗人、作家,评梅是她给自己起的笔名,取喜爱梅花之意。她曾参与五四新文化运动,致力于反封建与妇女解放主题创作,一生创作大量诗歌、散文、游记、小说,尤以诗歌见长。1924年底,《京报》副刊《妇女周刊》创刊,便是由石评梅等人组建的蔷薇社编辑,《发刊词》则由石评梅撰写。这一层渊源,想来也会使石评梅和邵乃贤的关系更加亲厚。

民国时期,婚恋受到诸多传统观念和家族势力的束缚,并不自由,但进步青年们依然在追求婚恋自主的权利与平等相爱的幸福。石评梅便是这种矛盾下的牺牲者。她与北大学生、五四运动健将、共产党人高君宇相互倾慕,因为他家中已有包办婚姻妻子,石评梅迟迟不肯接受他的爱意,直到高君宇突然病逝,石评梅悔之晚矣……

柯兴《风流才女石评梅传》一书中写道,高君宇死后,石评梅以泪洗面,朋友们担心她,把她送到了邵乃贤家中,几人彻夜长谈,劝石评梅不要总是陷在忏悔的深渊,应当走高君宇的路,做高君宇未完成的事业,才是对高君宇最好的纪念。从此,石评梅虽然照样每个周日都要到陶然亭畔哭高君宇,但她开始振作起来,继续努力从事教育和妇女运动。

三年后,石评梅因病去世。她的朋友们和学生们为她在女师大召开追悼会,邵乃贤代表毕业生致悼词。

她是自由恋爱结婚

的先锋

才貌双全的邵乃贤在男生中颇受欢迎,几十年后她的同学、历史学家何兹全写的回忆录《大时代的小人物》中还回忆了一位北师大男生追求邵乃贤不成十分苦闷的事。

也许是受到石评梅爱情悲剧的影响,邵乃贤主动地追求了自己的幸福。曾任《大公报》《文汇报》总编辑的著名报人徐铸成在回忆文章里说,他在北京住公寓时,常看到一位女学生来找对门的一个修长的青年,公寓“伙计”偷偷告诉他:“他们都是师大附中的同学,女的就是《京报》老板的女儿。”

徐铸成见到的这位青年名叫郭根,字良才,与邵乃贤同级不同班,来自农村,却才华横溢。山西省作家协会副主席段崇轩所写的《郭根:穿行在文学与新闻之间的“抗战作家”》一文介绍,郭根的父亲郭增昌是武汉大革命时期的革命军人,并加入了中国共产党,他携儿子去北平上学,期望他有所作为。郭根在北平师大附中学习刻苦,9个学期获得9个甲等操行成绩;成立文学社团“缦云社”,创办《缦云》半月刊,成立“齿轮文艺社”,发表了大量文学作品;还担任校友会的执行委员,主编《校友会会刊》。

据郭根、邵乃贤之子郭小龙写的回忆文章说,邵乃贤当时也是“缦云社”的成员,负责出版部工作,与郭根交往多了,日渐生情。

段崇轩认为:“郭根与邵乃贤的爱情故事,是两个现代青年对真正爱情的追求、建构,对传统门第观念、习俗的冲击、改变,对人的自主、独立的探索、确立。”

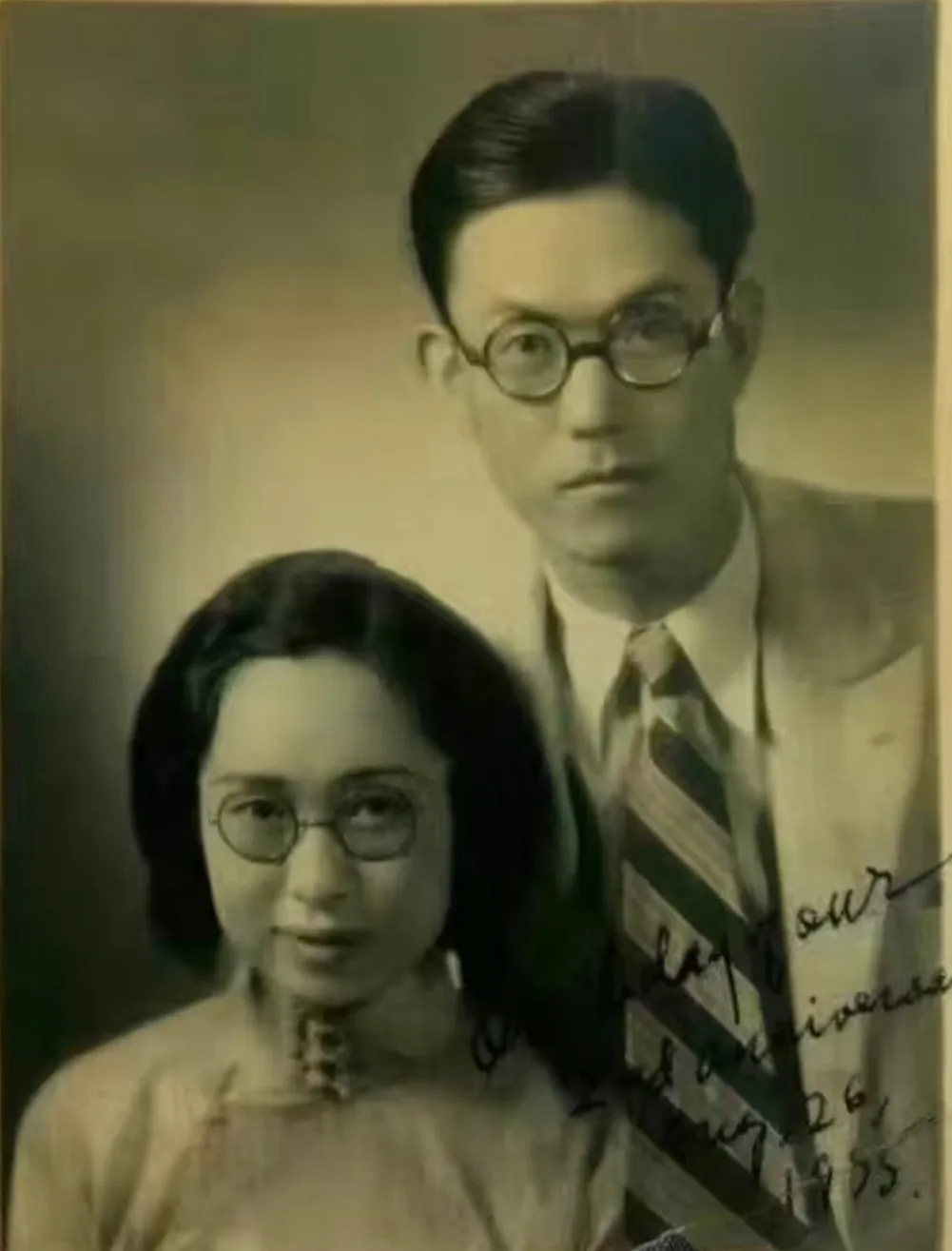

邵乃贤与郭根1935年合影

她为追随爱情

漂泊了大半个中国

邵乃贤师大附中毕业后,考入国立北平师范大学外语系;郭根却因发表纪念马克思的文章,遭国民党缉捕,幸亏校长出面才免于入狱,但无法投考自己心仪的几所北京的大学,于是去读青岛大学(1932年后更名山东大学)外语系。

在《历史学家茶座》2011年第03期发表的《〈郭根日记〉之大学生活》中,郭根多次吐露了自己对邵乃贤的思念:“我恨我自己为什么要离开北平,为什么离开海娜而独身跑来异地?”“接到海娜的来信。焦等了好几天果然到了,真可太令我高兴了!呵!亲爱的娇娇!”“只要脑筋有空闲,就会浮出海娜的影像来,苦苦地想,苦苦地念,整个的灵魂无主了。”

这样的思念无疑是双向的。想来,邵乃贤也为两地分隔而痛苦,因此最终决定抛开北师大的学业,赴青岛成了一名旁听生。据郭小龙的回忆文章,当时青岛大学的女旁听生一共有三个人,另外两人一个是该校教师沈从文的妹妹沈岳萌,一个是山东女子李云鹤。

汤修慧原本对两人的爱情并不看好,但几番观察、交往日久,她认可、接纳了郭根。1932年2月14日,郭根和邵乃贤订婚,他们在报纸上刊发结婚启事:“我们为了这种必要,即在我们两人的关系上须有一种表示,因此,我们决定从现在起宣布订婚,谨将这个消息报告于关心我们的相知们!”汤修慧则在婚礼请柬和报纸上写下这样一行字:“我家二十年来所积下的两万三千金,另一万金是利息。”意思是,邵家原有三位“千金”和两位“万金”,如今又多了一位“万金”了。

1935年,郭根大学毕业后,赴绥远(今内蒙古)担任中学英文教师,并创办文艺刊物《燕然》,邵乃贤继续为爱追随。1937年日军侵入绥远,郭根买了一辆旧自行车,载着怀抱幼女的邵乃贤踏上南下流亡之路,他们回到郭根的老家山西,把女儿托付给亲戚,又辗转经山西、河南、湖北、湖南、广州、香港……采用各种交通方式,花了一年时间,终于抵达当时的“孤岛”上海。郭根将这段经历写成报告文学《烽烟万里——由塞北到孤岛》,在《申报》连载,风靡一时,成为抗战文学中的一部重要作品。

她的丈夫继承了

她父亲的事业

据郭小龙2015年在《太原晚报》上发表的《抱愧苦命的母亲》一文,长期颠沛流离影响了邵乃贤的健康,她染上了肺病。郭根由于从事抗敌文化活动,被汪伪政府通缉,只能离开怀孕的妻子和年幼的二女儿,化装前往江南游击区,到抗战一线工作。邵乃贤生下儿子郭小龙,却因为病情,被医生嘱咐:不得哺母乳,不得与孩子同床……1943年,邵乃贤在上海去世,享年33岁。这时郭小龙才3岁,人事未知,幸得二姨和大舅妈护持,有关母亲的故事,都是后来外婆汤修慧告诉他的。

郭根的后半生,继承了岳父邵飘萍的新闻事业。1940年,他在岳母汤修慧的推荐下,来到香港《大公报》工作,1942年香港沦陷后,赴桂林任《大公报》桂林版要闻编辑。1944年桂林失守后,又赴重庆任《大公晚报》编辑……1945年,赴西安任《益世报》总编,抗战胜利后,应邀赴上海任《文汇报》总编,不久又赴北平,任该报驻华北特派员,同时又主编《真理晚报》《知识与生活》等报刊,并兼任北平《益世报》总编。1949年后,历任《人民日报》资料室副主任、《文汇报》副总编、山东大学中文系副教授、人民出版社编辑、山西师范学院(后为山西大学)中文系副教授。

郭根晚年潜心完成了一系列有关邵飘萍的研究,包括《以身殉报的邵飘萍先生》《邵飘萍论新闻采访》《关于邵飘萍》(由其子郭汾阳整理)。从这些书籍文章中,可以看出他对邵乃贤超越时间、跨越生死的一片深情。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。