2025-07-25 17:18:37

来源: 无

我当记者那年夏天,《金华晚报》还在“上户口”,其“乳名”《婺州生活报》已经被喊了一年。

没有官方批出的刊号,不仅很难混迹于全国晚报大家庭,日子久了,连“大哥”《金华日报》也嫌弃:《婺州生活报》夹在《金华日报》中发行,又是免费赠阅,和“跟屁虫”何异?

那段时间,我和编辑部的兄弟姐妹为此多少有些苦恼,明明大姑娘小伙子,“家长”偏偏缺少一本正经的“学名”,行走田间地头大街小巷采访,唯恐有人反复确认“你们是婺……什么报?”或者“那个……生活报是哪里的?”

自以为“名不正言不顺”,就不可能底气十足。所以,当我带着主编指令,大汗淋漓赶到当时位于八一北路尽头(迎宾大道尚未开通)的金华市公交公司时,仿佛刚过门的小媳妇,面对公司负责人充满优越感的打量,居然不知从何说起。

好不容易道明来意,没有“请坐”,没有“喝水”,也没有“大热天辛苦了”,对方一句“我们单位不需要宣传”直接让我僵在原地。

走出公交公司大门,太阳好像更加毒辣,炙烤着我脆弱的心。

走着走着,几年前的一幕幕闪现眼前。

彼时我在部队当兵,星期天去金华城里,要么步行,要么步行至骆家塘乘5路公交车。印象中,该公交车由清波门发车双龙洞折返。在骆家塘公交站等车往人民广场方向的,大多是浙师大、金华财校的学生,不算挤,但回程每每想起都心有余悸。清波门始发站已是人挤人,到了人民广场站点可谓人山人海,大伙争先恐后,削尖了脑袋向车里钻。从窗户爬进去行不行、有没有?太正常了!

也许对眼前的嘈杂场景司空见惯,也许对自己的工作环境失望透顶,5路公交车女售票员轻易不发声,一开口震耳欲聋,普通话、金华方言切换自如,“乡里人”“倒傻货”轮番上阵。

你说骂两句也就罢了,可别欺负外地人听不懂喋喋不休啊。据说有一次,一名外地人乘5路公交车到罗店,途中因何事与女售票员争吵不详。耳听得女售票员似乎高分贝燕语莺声,他感觉不对,下车后询问当地人,得知那个循环的词语系辱骂之意后,不免怒从心头起恶向胆边生,在路边专等那辆车,结果真等到了,结果是他将那辆公交车一扇窗户玻璃砸个稀巴烂,结果溜之大吉。

抛开那名外地人心胸狭窄意气用事故意毁坏公共财物不提,从中可以看出,上世纪90年代前后,金华公交建设滞后不少从业人员素质低下。

像我那次采访受阻,原因肯定与《婺州生活报》名不见经传无关,而是金华公交部分负责人思想僵化,在国企招牌下“太平官”当惯了,既无视众多员工酷暑辛苦需要媒体加油鼓劲,更无知让新闻单位热脸贴冷屁股会产生什么后果。起码就我这个小记者来说,从那以后很长时间,凡是与金华公交有关的报道,我一律绕开。

1994年深秋,围绕金华出租车宰客问题,《金华晚报》进行了连篇累牍的报道。不经意间,一家名为“摩登”的出租车公司跃入我的眼帘。它由市公交公司和另外一家公司合资成立,市公交公司派副经理吕华明兼任“摩登”经理。

在出租车宰客成风的那几年,“摩登”不可能独善其身。我发现问题跟踪采访,吕华明主动联系释疑解惑,一来二去,得知他17岁远赴黑龙江农村,插队6年后被安排到金华市园林管理处工作,28岁时调入市公交公司,驾驶员、副车队长、车队长都干过……阅历丰富,讷言敏行,做人做事有格局有魄力,吕华明这个人"不一般"。

果不其然,1996年夏天,我接到吕华明打来的电话,其已担任市公交总公司“一把手”,希望我这个“小老弟”一如既往支持他的工作。

上任不久,吕华明即在全省率先推出乘务员等级佩证服务制,即将所有公交乘务员分为一至三级、普通乘务员及见习乘务员,按“承诺制”进行考核并兑现待遇标准。

这个打破“大锅饭”的创新之举,吹响了金华公交演变为“金华城市风景线”的号角。

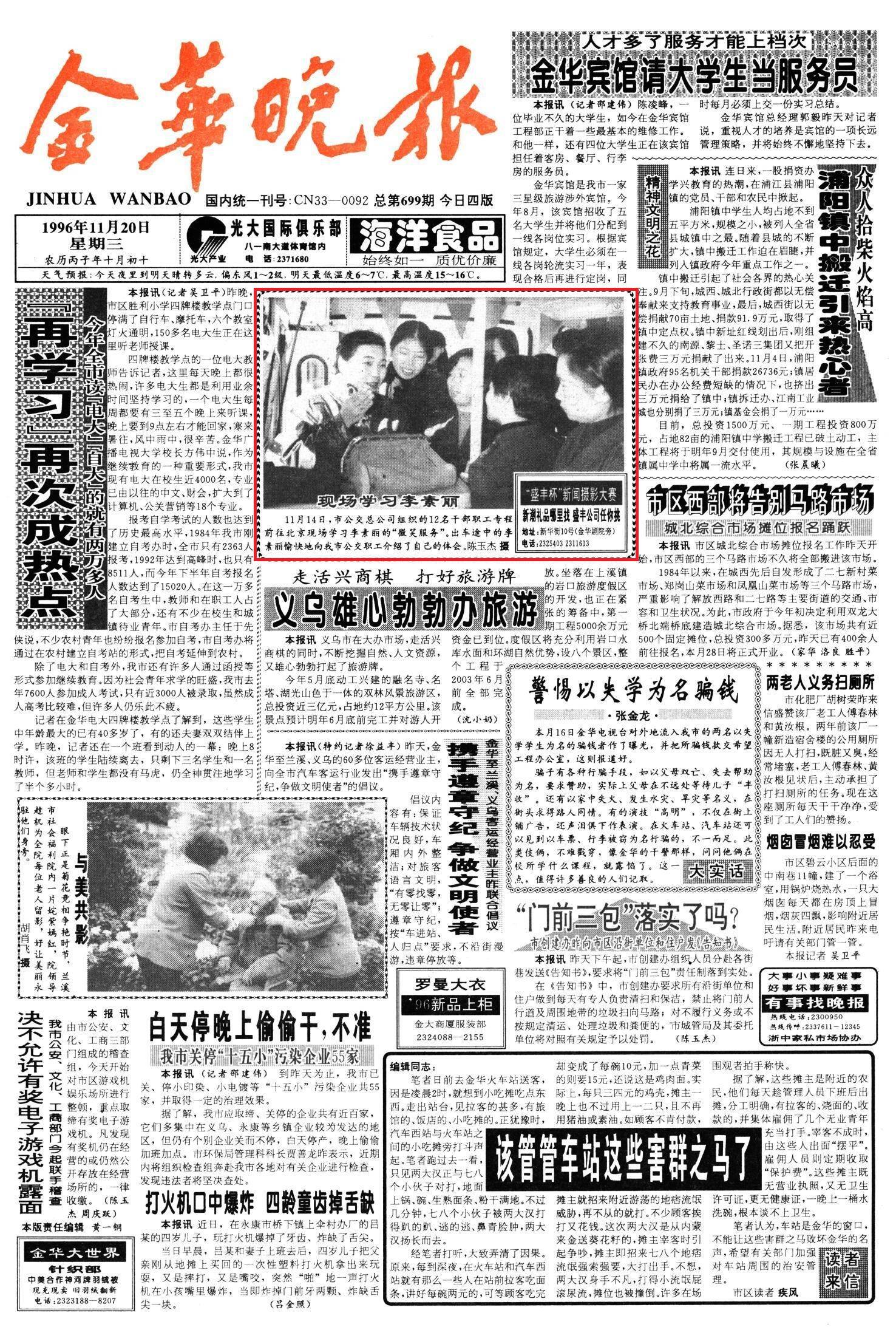

1996年11月中旬,吕华明邀请我跟随市公交总公司12名干部职工赶赴北京市公交总公司,报道他们向李素丽现场学习的情况。

那是我第一次去北京,穿着西装从杭州坐火车,一下车冻得直哆嗦,连夜跑到王府井买羽绒服的经历至今难忘。

冷是冷,心头却是滚烫的。闻名全国的北京市公交总公司乘务员李素丽,被誉为“微笑的天使”,坚持做到“四多六到”——多说一句、多看一眼、多帮一把、多走几步,话到、眼到、手到、腿到、情到、神到,多年来成为老年人的拐杖、盲人的眼睛、外地人的向导、病人的护士、群众的贴心人……

耳闻目睹李素丽的言行后,不光令同行的叶青、蒋夏、郑向梅、包冬梅等金华公交年轻乘务员惊叹不已,连与李素丽一样在三尺票台上工作15年的建设部劳动模范、市公交总公司乘务员蔡中意也发出敬佩之声:“虽然北京和金华的公交车乘务员面对的对象有所不同,但重要的一条,就是要学习她‘文明使者’的精神,靠一言一行影响乘客。”

我一直觉得,那次市公交总公司12名干部职工的北京之行,是吕华明坚定不移推进金华公交服务质量提升的破题之钥,目的是让“走不完的重复路一圈又一圈、说不完的重复话一遍又一遍”在金华有新的意境。

回金后,12名干部职工化作宣讲员,连轴转培训广大驾驶员、乘务员,短时间内使得金华公交司乘人员服务水平得到迅速提高。

“承诺服务”“微笑服务”“超前服务”“空乘式服务”……这边李素丽的“文明使者”精神在金华开花结果,那边吕华明的目光投向了更多自我加压目标:“承诺制”延伸到“微巴”;从社会各界聘请上百名监督员,“盯”着所有司乘人员的一举一动;将第三分公司搬迁至金华火车站附近,与双溪西路、八一北街形成三足鼎立之势,进一步优化市区公交场站布局;“信用公交”“绿色公交”“人文公交”“科技公交”“和谐公交”;“浙江省模范集体”“浙江省文明单位”“全国文明企业”“全国先进基层党组织”“全国文明单位”……

正所谓“万事万物,时也运也势也”,金华公交由沉睡、觉醒到辉煌,靠吕华明个人“折腾”显然不可能成功,离不开徐明亮、李少林、李来宾、傅志成以及孙惠明、丁常春等班子成员的齐心协力,少不了金华城管(建设)等主管部门和广大公交员工的鼎力支持。但有一点毋庸置疑,任何单位发展的快慢,取决于“一把手”有没有能力把握机遇总揽全局协调各方,并在此基础上敢不敢、会不会去“折腾”。如果“一把手”因循守旧既不敢也不会“折腾”,或者自以为是假充大尾巴狼“瞎折腾”,那对单位和员工造成的伤害将是长期的、致命的。反过来说,“能干的人”十有八九个性鲜明,像我这样评价吕华明对金华公交经营规模、服务品位、综合实力以及核心竞争力所作的贡献,或许会有个别人不服气甚至不高兴。

没关系,是非功过,留待后人评说。作为一名见证者,仅就金华公交快速发展而言,我想通过此文向古稀之年的吕华明和辛勤的公交人表达敬意,宛如当年他们推向婺城街头的一辆辆双层豪华大巴,虽然现在成了记忆,可毕竟那么五彩缤纷那么充满活力,瞬间惊艳了我们的眼睛。

更多资讯请关注金彩云

凡注有"金华新闻网"或电头为"金华新闻网"的稿件,均为金华新闻网独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为"金华新闻网",并保留"金华新闻网"的电头。